Kami tinggal bertetangga, di sebuah kompleks perumahan. Bertetangga dekat malah. Rumahnya dan rumahku hanya terpisahkan oleh 4-5 rumah di antaranya.

Intensitas perjumpaanku dengannya boleh dikata rapat, hampir setiap hari aku berjumpa dengannya. Dalam sehari, bisa jadi 3-4 kali aku wira-wiri melewati depan rumahnya.

Berpapasan dengannya seperti jumlah salat wajib, lima kali, bahkan lebih. Biasanya aku bertemu ketika dia sedang melakukan ritual rutinnya: menyapu halaman, menyirami koleksi tanaman yang merimbun atau sedang melukis di teras rumahnya yang asri.

Tiga kegiatan itu dia lakukan tanpa jam khusus, bisa kapan saja. Aku kerap menyaksikan dia ditengah malam atau dini hari sedang menyapu halaman rumahnya atau siram-siram tanaman, sesering aku melihat kegiatan itu dilakukanya di siang hari.

Terkadang, ketika melewati rumahnya aku dicegatnya ditawari mampir untuk minum kopi atau sekedar berbincang-bincang receh dengannya, berbagi cerita. Ngobrolin apa saja, yang remeh-temeh maupun hal yang serius. Dan tentu, tak lupa, disepanjang obrolan kami selalu diselingi derai tawanya yang khas, padahal kadang obrolannya itu ndak ada lucu-lucunya. Biasanya saya dan teman-temannya meledek: “Obate entek po, kok ngguyu terus?”

Bertahun-tahun bertetangga dengannya akhirnya aku cukup hafal beberapa kebiasaan sehari-hari yang dilakukkannya. Seorang seniman yang militan dan berdedikasi. Berpikiran luas, walau dalam lagak dan gayanya biasanya saja.

Sependek pengalaman bergaul dengannya, saya belum pernah mendengar atau melihat dia menolak tamu yang berkunjung ke rumahnya. Tidak pernah sekalipun.

“ Tamu itu rejeki,” katanya suatu ketika.

Bahkan menurutku dia terlalu berlebihan dalam berkeramahan menerima tamu. Siapa saja disambut untuk bertamu, diterimanya tanpa memandang strata, entah itu tamu berniat baik atau tamu berniat buruk, entah tamu yang sekedar iseng bersilaturahim atau tamu yang punya beban masalah atau tamu yang berharap uluran sekeping dua keping rupiah darinya.

Tamunya mengalir dari pagi sampai malam. Semua dia terima dengan tangan terbuka. Bahkan ada satu dua kawan kami malah jadi tamu rutin tetangga saya itu, datang bertamu tiga atau tiga kali dalam sehari, dan tetap disambutnya dengan tawa senang. Tak ada roman wajah sebal atau merasa terganggu.

Soal sikap tolong menolong dan berbagi dengan hati yang riang inilah yang coba aku pelajari darinya. Selain (tentu) ilmu berlapang dada dan ikhlas. Oh ya, serta ilmu kebal bully dan sanjungan.

Pernah ada pengalaman, dalam sebuah acara yang dia gagas, niat baiknya malah diselewengkan orang lain dan menjadi blunder untuknya. Tidak sekali dua kali kejadian. Sudah menolong malah kepentung. Herannya, pengalaman tak mengenakan itu tidak membuatnya jera. Dia hanya tertawa saja ketika “dikerjai”atau “digarapi” (pada suatu kala malah kena “garapan” yang semena-mena) oleh teman dekatnya. Semua berakhir cukup dalam deraian tawa oleh. Walau kadang tawanya terdengar ironis, seperti humor gelap.

Dulu, sebelum kenal dekat dengannya, aku pun sempat mempercayai omongan orang lain perihal tetanggaku ini (sebelum aku pindah menetap dan jadi tetangganya), kabar yang kudengar, dia adalah orang yang “licin”, bergaya (seolah-olah) bodoh namun jeli memanfaatkan situasi.

Isu-isu seputaran dia bermacam-macam. Wuelek-elek pokoke. Tapi setelah bertetangga dekat, kenal baik, menyaksikan kehidupan sehari-harinya, aku jadi sungguh malu diri dan timbul rasa heran; kok ada jua orang, (apalagi) teman-teman dari kalangan perupa (seniman) yang berprasangka buruk dan menganggap tetenggaku ini penuh “akal” dan suka “ngakali” teman.

Aku tidak tahu, apakah mereka (benar-benar) pernah mendapat perlakuan mengecewakan atau jangan-jangan hanya sekedar ikut-ikutan, seperti aku, yang dulu ikut-ikutan berprasangka kurang baik padanya. Padahal aku menyaksikan benar, betapa tulus dan jembar hati dia untuk mencoba melapangkan kawan-kawan dari perihal kesulitan hidup. Atau memang jangan-jangan sudah menyimpan kesan tak asyik dari awal saja dengan tetanggaku ini sehingga apapun tindakan atau gerakan yang dilakukan tetangga sudah mendapat stigma kurang baik.

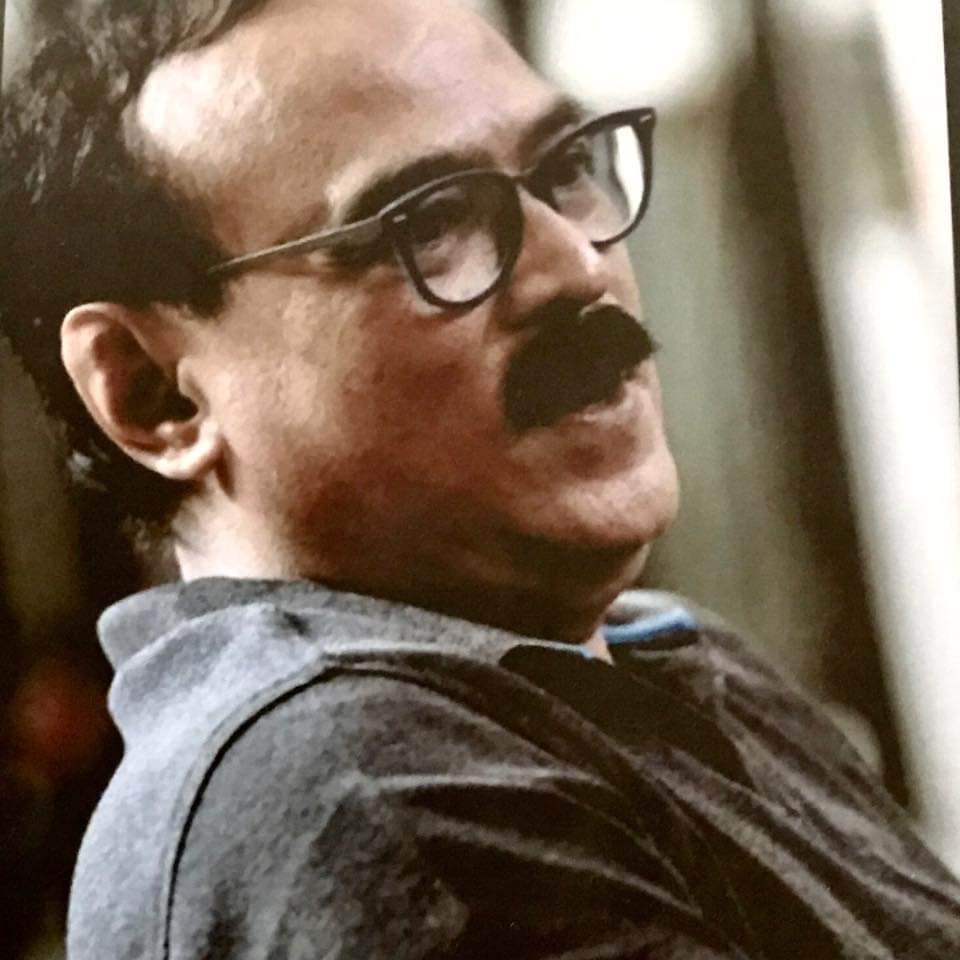

Nasirun, demikian orang tuanya menyematkan nama, ternyata memang plek. Nama adalah harapan dan doa. Nasirun yang artinya penolong, betul-betul konsisten mengaplikasikan arti nama itu. Sependek ingatanku, aku belum pernah melihat dia menolak atau menidakkan permintaan pertolongan kawan-kawan atau orang yang datang padanya.

Selain pertolongan ekonomi, minimal Nasirun menolong dengan keterbukaannya menerima setiap orang yang curhat padanya, walau kadang dia sendiri pun (terlihat) sedang punya masalah.

Satu lagi pelajaran yang aku dapat darinya adalah soal penghormatan pada ibu. Ada kisah menarik yang dia ceritakan padaku. Suatu hari, di awal kejayaan finansial Nasirun, dia membeli mobil baru. Dengan mobil barunya, yang baru sehari dia beli, dia pulang kampung ke Cilacap.

Sesampai di rumah ibunya, mobil yang kinyis-kinyis itu, yang diparkir di halaman rumah malah dipakai ibunya buat mepe (menjemur kasur). Nasirun hanya tertawa terkekeh melihat mobil barunya dipakai untuk menjemur kasur. Setelah beberapa hari melepas kangen dengan ibu tercinta dan hendak pulang ke Jogja, ibunya berbisik:

“Run.. mobile aja digawa bali ya, ditinggal bae…” (Run, mobilnya jangan dibawa pulang, ditinggal saja)

Nasirun langsung mengiyakan: “Lah ora papa, ditinggal bae mobile, Mbok. Tapi sesuk sapa sing nyetirke mobile..?” (Ya tidak apa-apa, saya tinggal saja, Bu. Tapi siapa yang mau nyupir?)

“Ora nana sing nyetir, mobile arep tak nggo mepe kasur maning…“ (Tidak ada yang nyetir, mobilnya buat jemur kasur lagi)

Nasirun tergelak mendengar alasan ibunya meminta mobil itu. Hanya sekedar untuk mepe (menjemur) kasur. Tapi tak seberapa lama tawanya langsung hilang. Di kereta api, sepanjang perjalanan pulang dari Cilacap ke Jogja bahkan sesampai di rumah, Nasirun didiamkan oleh anak-bininya gegara keputusannya yang terlihat menggelikan itu.

Aku tertawa sekaligus merasa pilu mendengar cerita absurdnya itu. Tertawa karena merasa lucu membayangkan adegan yang diceritakan Nasirun, merasa pilu karena lalu aku teringat almarhumah ibuku, teringat “kesombongan” ku, yang pernah tidak meluluskan permintaan ibu, yakni meminta karpet persia yang ibu lihat tergelar di lantai rumahku. Ini adalah momen yang tak habis-habis aku sesali karena ternyata itu adalah permintaan terakhir ibu, dan aku tak mengindahkannya.