Mata Uang yang Memecah-Belah

Cara pandang lain yang unik dari Ong Hok Ham adalah tentang politik Belanda dalam memecah-belah masyarakat Nusantara. Lazim dalam pelajaran sejarah disebut bahwa taktik Belanda berupa adu-domba, pecah-belah dan kuasailah (divide et impera) lalu angkat senjata.

Ong berpendapat lain.

Di balik politik pecah-belah, kata Ong, ada faktor yang dominan, yakni politik uang. Secara general bisa disebut aspek ekonomi-finansial. Ong membuktikan, penguasaan kolonial atas kraton di Jawa, jarang berhadapan langsung (vis to vis) dengan senjata. Belanda tak mengeluarkan amunisi, kecuali menghadapi Sultan Agung dan Diponegoro pada abad ke-19.

Pada abad sebelumnya, VOC maupun pemerintah Hindia-Belanda, cukup menghamburkan mata uangnya. Bagaimanakah cara Belanda memakai mata uang sebagai senjata pemecah-belah? Tidak lain dengan memberi kompensasi atas raja atau keluarga sultan dalam bantuan ekonomi berbentuk uang kontan. Ini dimungkinkan ketika Belanda lewat “perjanjian lunak” berhasil menguasai tanah atau lahan perkebunan. Ketika hasil perkebunan laku di pasaran dunia (tebu di Jawa, karet di Sumatera), praktis keluarga raja tidak memiliki akses penghasilan langsung dari sana.

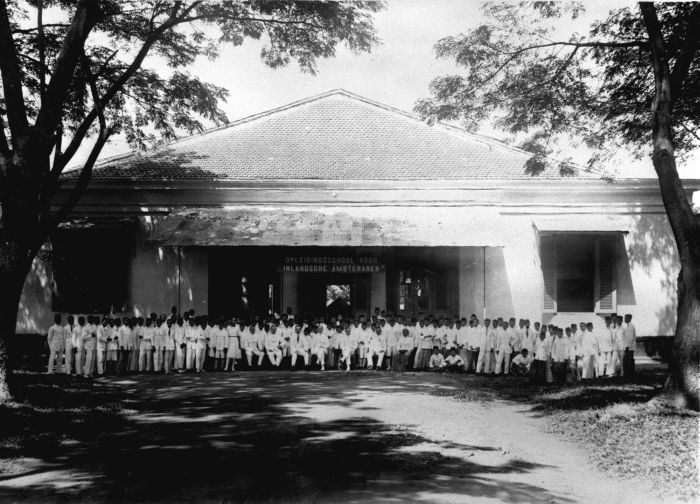

Lewat priayi yang dijadikan pangreh praja, keluarga raja digaji dan diberi tunjangan. Gaya dan biaya hidup yang tinggi antar kelompok priayi, menyebabkan terjadinya persaingan, rivalitas, gesekkan, dan memuncak pada konflik. Ketika konflik terjadi, Belanda menjadi pihak ketiga yang lagi-lagi siap mengucurkan uang bagi keluarga yang dianggap sejalan dengan strategi Hindia-Belanda. Dalam konteks ini, Belanda adalah “cukong terbesar” yang pernah ada di Nusantara.

Segala hal yang terjadi pada masa kolonial, ternyata masih memiliki relevansi dengan zaman kini. Secara global, sektor ekonomi-finansial sangat menentukan nasib kehidupan di planet bumi. Hal ini melibatkan mata rantai yang panjang, mulai Bank Dunia, negara donor hingga negara super power.

Apa yang disebut Bank Dunia, lebih berupa tengkulak global yang beroperasi di negara-negara miskin. Mereka bukannya menolong, tapi kerap kali menjerat negara terkait dengan hutang. Itulah sebabnya sejumlah negara ketiga belakangan menolak campur-tangan Bank Dunia dalam mengatasi kemelut ekonomi negaranya. Setali tiga uang, negara donor, yang menyebut pemberian hutangnya dengan “bantuan”, tak lebih jerat yang melenakan.

Pinjaman berjumlah besar, minus pengawasan, membuatnya rentan dikorupsi. Negara donor tahu itu, dan membiarkan. Toh, semakin tinggi penyelewengan, semakin besar kegagalan suatu program, sehingga ketergantungan atas negara donor tetap berlanjut. Persis perlakuan terhadap para kuli kontrak di perkebunan yang dilengkapi fasilitas judi dan hiburan. Tiap kali seorang buruh menerima gaji, uangnya habis buat taruhan dan bersenang-senang, lalu kembali berhutang, dan dengan cara itu mereka selamanya jadi hamba sahaya.

Selama puluhan tahun negara kita pernah menerima perlakuan semacam itu dari pihak donor. Sementara negara kuat, kerap membuat embargo ekonomi sebagai senjata untuk menundukkan negara yang memiliki visi berbeda.

Di dalam negeri sendiri persoalan keuangan ini juga sangat problematis. Berbagai bank besar, menengah dan kecil, berlomba menawarkan program bagi orang banyak, namun jeratan bunga dan segala tetek-bengek lainnya selalu menyertai. Bahkan bank yang berlabel syariah pun tak kalis dari perburuan laba. Alhasil, gagasan Hatta tentang koperasi megap-megap ditelan bumi. Atau, kita bisa meminjam narasi Ong atas keruntuhan Majapahit oleh Demak pada 1400 Saka (1478 Masehi), sebagaimana dinukilkan kembali oleh Asvi Warman Adam, candrasangkala: sirna ilang kerta ning bumi, hilangnya kejayaan dunia—karena hutang dan bunga uang (xi: 2000).