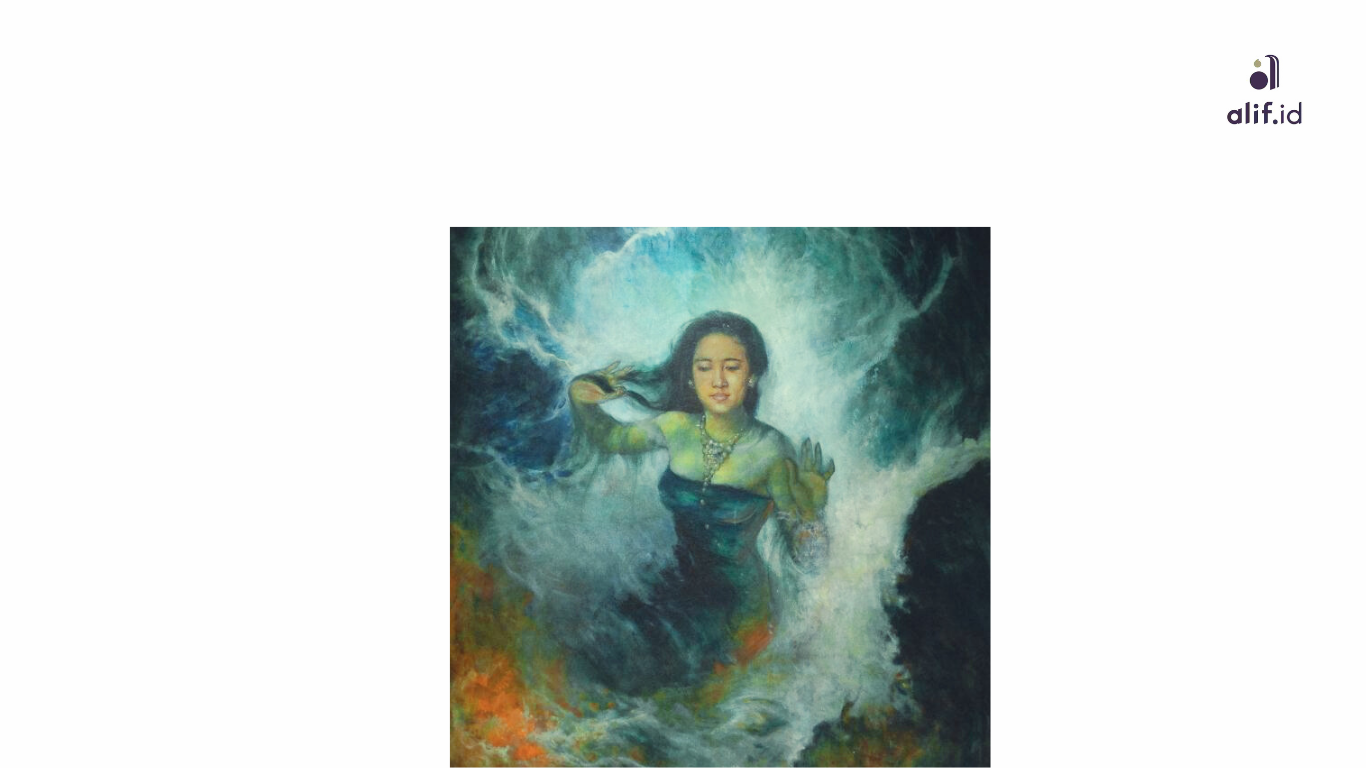

Wayang pada umumnya dikenal sebagai sebuah cerita kehidupan yang hitam dan putih. Pandangan umum menyatakan bahwa Pandawa adalah lambang kebaikan dan Kurawa adalah lambang kejahatan di mana sudah pasti bahwa kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan.

Sejak kanak orang cenderung dijejali oleh logika oposisi biner semacam ini. Karenanya, di masa silam terdapat dua perspektif dalam menikmati pertunjukan wayang purwa: dari arah depan kelir (seulas layar yang terbuat dari kain yang secara teknis merupakan bagian dari panggung) dan belakang kelir sebagaimana yang kini masih dipertahankan dalam pagelaran wayang ceng blong di Bali.

Tapi sesungguhnya logika wayang, yang sudah tampak dari cara penyajiannya, bukanlah logika yang bersifat pasti. Orang boleh berkilah bahwa istilah “depan” itu merujuk pada sebuah tempat di mana berbagai wayang yang terbuat dari kulit, berwarna-warni, dalang, pesindhen, niyaga (pemusik), dan perangkat gamelan, berada dan terlihat. Adapun “kiri” mengacu pada sisi kirinya sang dalang di mana terletaklah berbagai karakter wayang yang mayoritas dipandang “buruk,” baik bentuk (wanda) maupun perangainya.

Tapi logika wayang dan pertunjukannya tak sesederhana itu. Sebab andaikata pendapat di atas yang dipakai, maka rubuhlah filosofi yang menjadi raison d’etre pertunjukan wayang itu sendiri. Wayang yang berarti bayangan tak akan lagi dapat dipahami dan konsep kehidupan Jawa yang kompleks yang diderivasikan dari seni pewayangan tak akan dapat dimengerti. Sebagaimana yang termaktub dalam se-pupuh tembang pocung berikut ini.

Wayang iku

Wewayangan kang satuhu

Lelakoning janma ing alam janaloka

Titenana wang cidra mangsa langgenga

Wayang itu

Adalah kaca-benggala

Kehidupan manusia di dunia

Yang ingkar janji tak lagi lama

Dari sebait tembang pocung yang biasanya menjadi cakepan (lirik) gending palaran yang tersaji dalam pertunjukan wayang purwa itu dapat diketahui bahwa konsep bayangan (wewayangan) menjadi dasar keberadaan seni wayang purwa. Tanpa mengetahui hal ini, maka keseluruhan seni wayang purwa, mulai dari kisah hingga cara dan bentuk penyajiannya akan dianggap hanya berfungsi sebagai hiburan belaka.

Tak terpungkiri hiburan memang menjadi salah satu fungsi dari seni pada umumnya. Tapi ternyata seni tak sekedar memiliki aspek hiburan (entertainment). Tak usah terjebak pada polemik estetika posmodern tentang seni tinggi dan seni rendahan. Serendah-rendahnya posmodernisme dan posmodernitas sejatinya tak sepicisan anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa substansi tak lagi menjadi syarat mutlak sebuah karya seni di hari ini. “The medium is the massage,” kata McLuhan, bahwa kemasan atau bentuk adalah substansi itu sendiri.

Sedari dulu saya membantah estetika picisan yang berkeyakinan bahwa tak ada sesuatu apapun di balik penyajian sebuah karya meski dikemas serendah apapun. Taruhlah sebuah iklan body lotion yang berusaha melakukan framing bahwa kecantikan itu terletak pada warna kulit “kuning langsat” yang kemudian bergeser menjadi—dengan ditemukannya ramuan baru—“putih bengkoang.” Orang yang tak goblok pasti akan terpingkal karena konsep kecantikan ternyata bersifat semena-mena (konstruksi). Dan terlebih ketika tahu bahwa bahasa iklan adalah bahasa yang bersifat umuk dan gelembukan (seduktif), maka secara kultural yang terjadi adalah sebuah penyingkiran terhadap liyan (hitam manis atau bahkan hitam legam).

Dengan demikian, bagi saya, estetika posmodern yang tak lagi mementingkan aspek substansi hanyalah omong-kosong yang menyiratkan kegoblokan semata. Sepragmatis-pragmatisnya seorang Rorty, Foucault ataupun Derrida, tetap membela atau memperjuangkan sesuatu: manfaat (Rorty), subyek yang membentuk dirinya sendiri dengan memainkan subyektifikasi-subyektivikasi yang dokonstruksikan oleh rezim pengetahuan/kekuasaan (Foucault), dan non-hierarkisme (Derrida). Maka, masihkah orang secara tolol meyakini bahwa seni adalah sebentuk hiburan belaka?

Konsep bayangan yang menjadi raison d’etre seni wayang purwa pada akhirnya akan membawa orang pada apa yang saya sebut sebagai “ruang ambang”: sebuah perspektif di mana orang tak akan mudah untuk melakukan sebentuk judgement. Taruhlah doktrin kekanakan bahwa sisi kiri sang dalang, andaikata dilihat dari depan panggung, adalah tempat di mana semua bentuk dan karakter wayang yang buruk terletak dan begitu pula sebaliknya.

Tapi bagaimana orang memandang, seumpamanya, Baladewa, yang bertempat di sisi kiri sang dalang? Atau Dewa Amral yang terletak pada sisi kanan sang dalang yang notabene adalah penjelmaan (triwikrama) Puntadewa ketika murka—di mana secara historis merupakan pasemon seorang raja yang menjadi anthek Belanda (Admiral)? Apakah dengan demikian Baladewa adalah karakter yang jahat dan Dewa Amral (baca: Admiral) adalah baik? Andaikata Baladewa itu jahat, lantas bagaimana mungkin sang raja Mandura yang getapan (temperamental) itu memiliki umur panjang dan dapat mati membawa raganya ke surga?

Perspektif “ruang ambang” dalam wayang purwa ini kemudian akan membawa sebuah pembelajaran tentang kehidupan bahwa tak selamanya sesuatu yang buruk ataupun jahat itu mutlak adanya (absolutisme). Seburuk-buruknya Duryudana ternyata masih memiliki pandangan obyektif tentang status seseorang. Meskipun Karna bukanlah seorang yang berasal dari kasta ksatria, karena kecakapannya dalam berperang, maka ia juga memiliki hak yang sama dan berhak duduk sederajat dengan para ksatria atau bahkan menjadi seorang raja. Atau karakter lain semisal Kresna yang bijak, meski adalah seorang titisan Wisnu, tapi berkat kecerdikannya dalam bermain politik ia mesti pula menebus karmanya: mati ditelan kesendirian dan kesepian, kerajaan dan wangsanya punah dan tenggelam oleh perang saudara dan tsunami.

Terdapat pula kisah tentang seorang yang berasal dari sabrang yang dalam berbagai narasi wayang kerap dicitrakan sebagai liyan (buruk dan jahat): Bambang Ekalaya dan isterinya, Dewi Anggraini. Dalam lakon Palguna-Palgunadi, Ekalaya merupakan lambang kesetiaan seorang murid pada gurunya. Se-umuk dan se-urik (licik) apapun gurunya, Drona, ia tetap mengikhlaskan apapun permintaannya: sebilah jari tangannya untuk kelempangan jalan sang Arjuna untuk menjadi lelananging jagad dan pemanah terbaik. Begitu pula Anggraini, yang menunjukkan kesetiaan seorang isteri pada sang suami: rela suduk salira (bunuh diri) daripada dimakan oleh Arjuna.

“Ruang ambang” yang tersaji dalam seni pewayangan pada akhirnya akan menumbuhkan sikap toleran pada keberagaman: tak semua yang “kiri” atau tak semua yang berbau sabrang adalah mutlak buruk dan jahat. Demikian pula tak semua yang “kanan” atau yang njawani adalah jelek dan baik. Pada titik ini orang akan memasuki sebuah wilayah yang tak sekedar bersifat estetis tapi juga aksiologis (berkaitan dengan moralitas).

Pada tataran nilai-nilai, orang akan menemukan adanya relativitas yang kemudian menuntut adanya toleransi. Sudah jamak bahwa para denawa (raksasa) itu sarat dengan moral yang dipandang buruk: tertawa terbahak-bahak, rakus, dan buta tata-krama. Tapi tak semua yang berwujud denawa mutlak tak ada kebaikannya: Kumbakarna (lambang kesetiaan pada negara) ataupun Begawan Bagaspati (lambang kecintaan seorang Bapak pada anaknya).

Demikianlah sisi humanis seni pewayangan Jawa pada umumnya atau wayang purwa pada khususnya. Benarlah bahwa apa yang kini dikategorikan sebagai seni yang telah berumur lebih dari lima abad ini adalah kaca-benggala yang kompleks dan sekilas membingungkan, yang membutuhkan kebeningan rasa (weninging tyas) untuk mengurainya. Dan bukankah pada akhirnya kehidupan itu sendiri kompleks yang tak jarang memerlukan pengalaman yang berdarah-darah untuk sekedar memahami dan menjalani? Itulah kenapa, dahulu, di setiap akhir pertunjukan wayang purwa sang dalang selalu menyiratkan untuk mencari maknanya sendiri-sendiri yang ditandai oleh adanya seonggok wayang golek (baca: cari) yang terbuat dari kayu (baca: hayyu/hidup).