“What can be said at all can be said clearly, and what we cannot talk about we must pass over in silence.”—Ludwig Wittgenstein

Kata bisa berupa, tapi bagaimana dengan rupa itu sendiri, apakah ia juga bisa berkata? Ada anggapan bahwa kata-kata adalah gambar dunia, sehingga Wittgenstein, dalam Tractatus-Logico-Philosophicus (1961), mencatat: “The limit of my word is the limit of my world.”

Di sinilah segala drama metafisika di kancah pemikiran Barat sampai pernah dikatakan sekarat. Dan pada akhirnya, tak ada yang dapat mengelak dari hukum bahasa. Hukum gravitasi atau termodinamika dalam fisika tak pula kuasa mengelak dari hukum bahasa. Atau bahkan “Tuhan” sekali pun, seperti yang diyakini oleh Nietzsche, ternyata hanyalah perkara tata bahasa.

Sepenggal dalil filsafat mengatakan bahwa separuh pertanyaan sudah merupakan jawaban. Semisal, “Apakah agama adalah sumber malapetaka?” Dosen filsafat barangkali akan menjawab, “Hal itu tergantung pada apa yang Anda pahami tentang ‘agama’ dan ‘malapetaka’.”

Fakta selanjutnya, celakanya, bahwa bahasa ternyata bersifat semena-mena. Di sinilah kemudian Wittgenstein mengajukan konsep “language of game” (Sprachspiel) yang menentukan mode-mode eksistensi (forms of life). Hal ini berarti karena ada banyak forms of life, ada banyak juga language game, yang dengan sendirinya ada banyak pula bahasa.

Celakanya lagi, bahasa yang mana yang kemudian dipakai. Sebab, tak jarang, kerancuan dan bahkan kekerasan simbolik muncul akibat overlapping bahasa. Inilah yang menyebabkan Paul Feyerabend mewedarkan apa yang ia sebut sebagai “epistemological anarchism,” bahwa mitologi—sederhananya—pada masyarakat tradisional tak kurang benar atau meyakinkannya dibanding sains pada masyarakat modern.

Tapi benarkah bahwa bahasa adalah gambar dunia? Bukankah pada bayi yang muncul kali pertama adalah “rupa” di mana kemudian orangtua, atau orang terdekatnya, membahasakannya, memaknainya?

“Rupa,” sebuah istilah yang merujuk pada apa yang tampak di mata. Maka sebagaimana kata-kata yang dari sudut pandang ini adalah sebentuk rupa pula, rupa pun memiliki sebuah tata rupa di mana rupa itu mesti digunakan sehingga terasa pas di nalar dan kesadaran. Andaikata rupa itu tak pas di nalar dan kesadaran, orang akan mengatakan: “Rupamu menjijikkan!”

Di sinilah kemudian seni rupa dan estetika mengambil perannya sebagaimana ilmu kesusastraan mengambil perannya pada bahasa dan kata-kata. Bagaimana kemudian andaikata keduanya bertemu atau dipertemukan pada satu bidang, bukankah overlapping semacam ini secara logis dan epistemologis akan menyebabkan kerancuan, sebab pada akhirnya orang akan kebingungan tentang tata yang mana yang mesti digunakan untuk menilai, tata rupa ataukah tata bahasa?

Tak mesti rancu ternyata, karena pada rupa-rupa yang abstrak—atau pada sajak-sajak yang bertipe mantra—semua tata tak lagi penting. Meskipun bukan lagi makna yang pas di nalar dan kesadaran yang menjadi tujuan dari rupa-rupa abstrak dan sajak-sajak mantra, tapi tetaplah mereka menyuguhkan sesuatu: sesesap suasana.

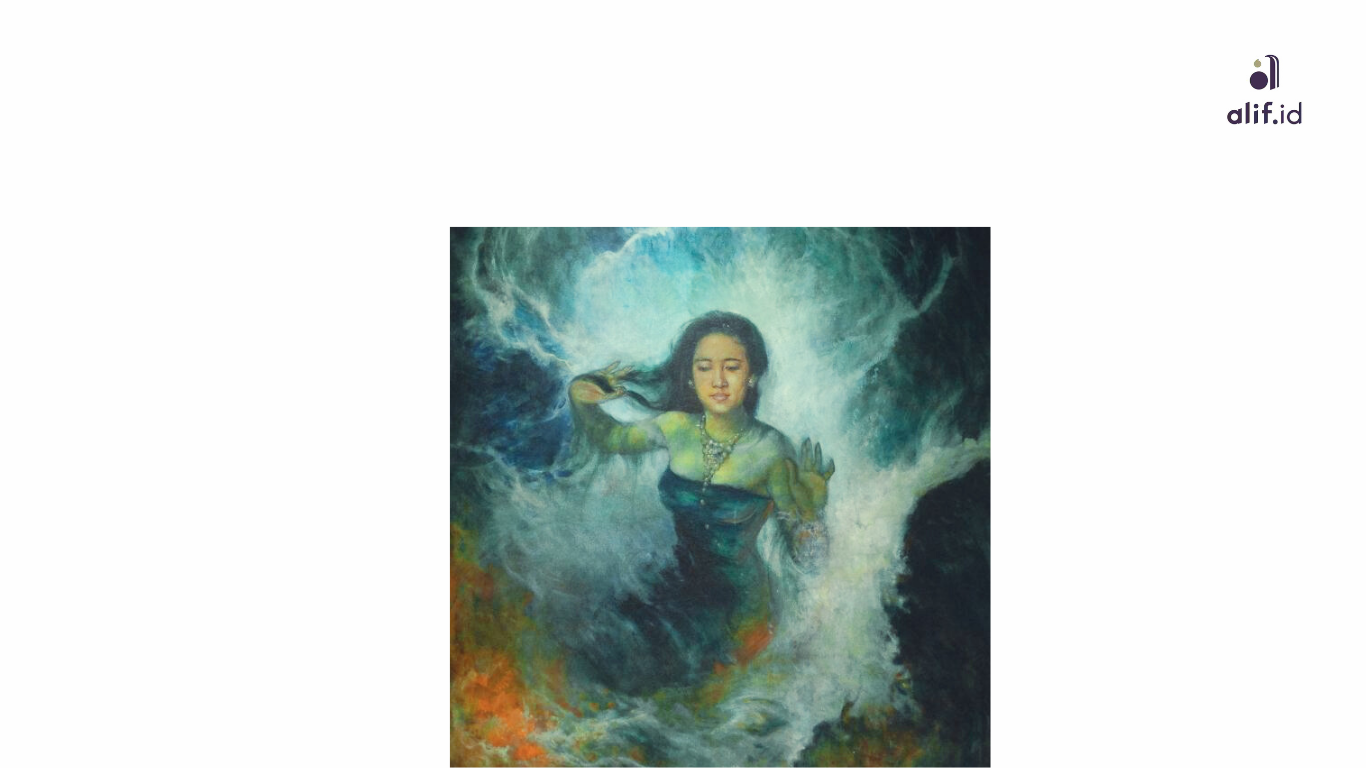

Seraut wajah perempuan yang kusam, atau mungkin muram, atas secarik surat lelakinya yang berakhir demikian: “Dan aku pun telah memilih. Aku akan menyisih dengan menyerahkan raga ini kepada mereka secara cuma-cuma. Terserah pada akhirnya mereka mau menyembelih atau merajamnya. Aku tak peduli. Setidaknya, aku tetap menjadi diriku sendiri: dalam segala hal adalah aku, milikku, urusanku.”

Wittgenstein, dengan segala perhatiannya pada bahasa selama ini, sedikit pun tak pernah menempatkan bahasa sebagai sebentuk alat komunikasi seperti halnya pandangan umum atasnya. Ketika orang mau berpikir atas segala kata-kata yang digunakannya, maka ia akan menemukan bahwa tak selamanya orang mengerti atas kata-kata yang digunakannya sendiri. Seumpamanya, “Andaikata kau malam dan aku siang, maka kita laksana subuh atau petang di mana gelap dan terang berbaur menjadi remang.”

Bagaimana kemudian orang tahu bahwa subuh atau petang adalah perpaduan antara siang dan malam? Keremangan cahaya? Andaikata demikian, lantas bagaimana dengan gerhana? Tak pelak lagi, inkonsistensi pemakaian kata-kata yang menyebabkan communication breakdown semacam ini menyiratkan bahwa fungsi esensial bahasa bukanlah alat komunikasi sebagaimana yang orang awam pahami.

Saya kira fungsi esensial kata-kata atau bahasa adalah lebih dari sekedar komunikasi (communication) yang menuntut pengertian atau pemahaman (yang berkaitan dengan nalar), tapi “communi(cati)on,” yang mengacu pada sebentuk apa yang diistilahkan oleh Deleuze sebagai “kesesuaian musikal” (musical accord). Pada ekspresi musikal orang tak lagi dituntut untuk mengerti, tapi lebih pada communion yang dapat berarti intimasi atau kesesuaian suasana hati.

Kesesuaian musikal pada dasarnya tak pernah membutuhkan kata-kata atau bahasa untuk mengerti, tapi nada-nada. Itulah kenapa kerap kali orang dapat hanyut pada lagu-lagu yang ia sama sekali tak paham tentang kata-kata atau bahasa yang digunakan. Kuping dan suasana hatinya ternyata lebih tertarik pada rangkaian nada yang disuarakan.

Pada konteks lain, soal kesepemahaman, Imam Syafi’i pernah menegaskan bahwa andaikata ia adalah kawanmu, maka tanpa kamu jelaskan pun ia akan tetap percaya padamu. Tapi andaikata ia adalah musuhmu, kamu jelaskan panjang-lebar pun, ia tetap tak akan percaya padamu.

Kalamun nandhing sarira

Tinemu beda malah nyulayani

Benere dhewe ginunggung

Tinampik liyaning lyan

Beda kalyan tepa sarira puniku

Ika kang den-upayaa

Tinemu samining-sami

—Pankchoir Kebhinekaan

(Heru Harjo Hutomo)

Se-pupuh tembang pangkur di atas berkisah tentang dua macam penyikapan atau pendekatan terhadap liyan: nandhing sarira dan tepa sarira. Yang pertama, andaikata ditempuh, akan menemukan perbedaan yang saling menegasikan, polarisasi aku-kau ataupun kita-mereka. Adapun yang kedua akan menemukan kesamaan dalam perbedaan: Hidup itu kentut/ Tak peduli muslim atau Buddha/ Tak peduli Jawa atau Tionghoa/ Di mana pun kentut tetaplah kentut/ Kenapa mesti ribut?

Pada tataran bahasa, sebenarnya radikalisme dan terorisme adalah sebentuk pengacauan sistem bahasa. Saya pernah sedikit meneliti berbagai surat testimoni yang ditulis dan ditinggalkan para teroris sebelum melakukan aksi bom bunuh diri: “Menang atau kalah tak jadi soal…” (“Petaka Melankolia: Sekelumit Bom Surabaya,” Heru Harjo Hutomo, 130518 merawat ingatan merajut kemanusiaan, idenera.com, 2019).

Sejatinya ungkapan para radikalis dan teroris dalam surat-surat yang ditinggalkannya tersebut adalah sebentuk communication breakdown yang paling kentara. Karena mereka, baik oral maupun tertulis, kerap menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat imperatif. Pekik ataupun guratan “kafir” yang sering mereka lontarkan dan guratkan merupakan sebentuk kekerasan verbal dan simbolik yang mengacaukan fungsi komuni (communion) bahasa.

Dalam dunia musik, diskomuni (dis-communion) ini adalah apa yang orang kenal sebagai disonansi (dissonance) yang menyebabkan rusaknya struktur musik dan suasana hati para pendengarnya. Karena sudah sedari awal mereka memang menutup diri dari kehadiran bahasa lainnya.

Pendekatan dan penggunaan bahasa dalam radikalisme dan terorisme dapat dikatakan sebagai—andaikata di dunia musik disebut sebagai pendekatan disonansi dan di dunia rupa sebagai pendekatan asimetris—pendekatan monologis atau “masturbasif.” Maka secara kejiwaan tak sepenuhnya salah andaikata para radikalis dan teroris disebut sebagai orang-orang yang “pincang” (lack) sebagaimana sepatu yang tak pernah terpasang berpasangan.

Dapat dibayangkan bagaimana seandainya sepatu tak pernah berpasangan, kiri dan kanan, masihkah ia dapat dikatakan elok untuk dipandang? Seandainya pun terpasang, tapi terbalik, yang semestinya kiri menjadi kanan dan yang kanan menjadi kiri, atau yang kiri melulu di depan atau bahkan meninggalkan yang kanan, atau bahkan tumpang menyilang, masihkah ia dapat digunakan untuk berjalan? Andaikata sepatu berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan ada satu momen di mana:

sepasang sepatu itu berhenti

sama sejajar

berdempetan

berdampingan

menyatu ke satu kelengkapan

bertukarkabar

yang barangkali tanpa kata dan kelakar

hanya sesesap suara

serangkaian nada

yang menyingkap hidup yang muspra:

“Like a leaf falls and flies

the wind knows where it goes.”

Demikian pula kebinekaan, selama kesejajaran atau kesetaraan tak ada, yang tersisa hanyalah petaka. Kebinekaan selebratif yang semu ketika hanya menjadi lingkaran setan penindasan, baik simbolik maupun fisik. (SI)