Bermula mendatangi keramaian di Bukttinggi, Nur Sutan Iskandar (1893-1975) terpikat permainan bernama sepak bola. Di mata bocah, sepak bola itu permainan baru. Pulang dari Bukittinggi, Nur Sutan Iskandar dan teman-teman berjanji ingin menirukan sepak bola.

Di pasar, bola berukuran kecil pun dibeli untuk membuktikan gairah mereka bermain sepak bola. Nur Sutan Iskandar dalam buku Pengalaman Masa Ketjil (1948) mengenang:

“Setiba di rumah, segera kami dirikan perkumpulan main bola. Tanah lapang tidak ada, tjuma ada sawah. Lain daripada itu ada lagi pasar, jaitu pekan jang telah saja tjeritakan di atas. Pasar hanja ada sekali sepekan. Alang pondok-pondok dibongkar dan sarap disapu bersih-bersih. Di situ baik djuga bermain sepak bola.”

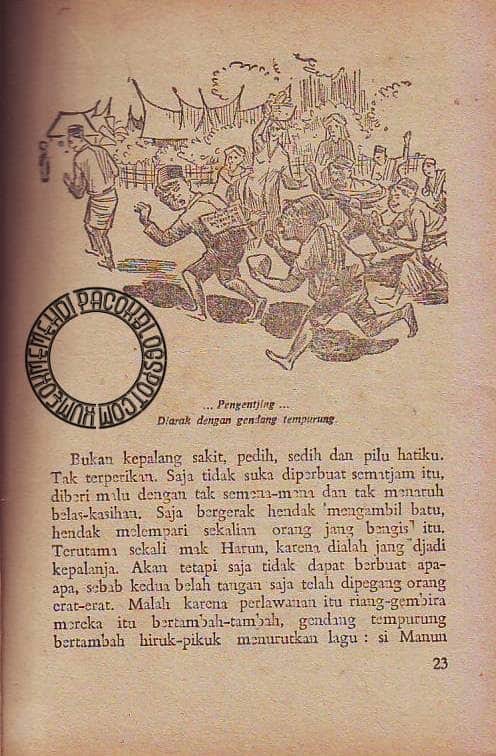

Urusan terpenting adalah tempat. Mereka menginginkan tempat lapang untuk berlarian dan menendang bola. Pilihan tempat selalu berisiko. Dulu, lapangan belum tersedia. Mereka pun nekat bemain sepak bola di sawah. Tempat tak rata tapi berhasil membuat bocah-bocah girang. Bola kecil diperebutkan menguji kelincahan raga: menendang dan melempar.

Bocah-bocah sedang membuat sejarah kebersamaan dalam tetesan keringat. Detik demi detik berlalu cepat. Kegembiraan lekas sirna. Si pemilik sawah marah dan membantah. Bocah-bocah dituduh bisa merusak sawah. Si pengganggu itu berkata: “… sawah akan mendjadi keras dan liat.” Jemaah sepak bola memberi tanggapan kompak: menggerutu.

Kita berimajinasi wajah-wajah bocah itu memelas. Keringat telah menetes. Senang dirusak oleh kata-kata menjegal. Marah telah ditendang ke arah mereka. Permainan selesai tanpa tepuk tangan dan lagu merdu. Sepak bola mendapat “musuh” pertama.

Di Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat, sepak bola gampang mendapat tuduhan perusak, pembuat petaka dan kehinaan. Bocah-bocah tak berputus asa. Nur Sutan Iskandar dan pasukan cilik berpindah tempat.

Mereka mendatangi pasar. Permainan sepak bola kembali berlangsung dengan suka tiada tara. Orang-orang berdatangan dan berkerumun. Nur Sutan Iskandar menceritakan: “Mereka itu tertjengang-tjengang.” Sepak bola memang jenis olah raga atau permainan baru. Warga terkejut membuat bocah-bocah semakin girang dan bangga. Situasi lekas berubah. Sepak bola terlalu mengejutkan bagi mereka, tak melulu sebagai permainan bersama. Kejutan datang tanpa permisi.

Nur Sutan Iskandar ingat: “Tapi bukan main terkejut kami, karena pada suatu malam kami mendapat perintah daripada guru di surau, akan menghentikan permainan itu. Sekali-kali kami tidak boleh mempermainkan bola kulit itu, sebab bertentangan dengan agama.” Pesan dan larangan guru itu disampaikan ke bocah-bocah di permulaan abad XX. Guru di surau adalah manusia terhormat dan pemberi perintah. Bocah-bocah biasa dipaksa agar patuh.

Sang guru berlagak serius dan bijak: “Tahu engkau bahwa engkau sepak itu bukan bola, melainkan kepala tjutju Nabi Muhammad, kepala Hassan dan Hossein? Sebab itu tak boleh dipermainkan. Berdosa besar!” Suara itu mirip khotbah menakutkan bagi para bocah. Benda bernama bola ibarat kepala cucu Nabi Muhammad? Siasat umpama itu terlalu. Agama tiba-tiba memusuhi sepak bola.

Bocah-bocah tentu mudah dianggap para pendosa, calon penghuni neraka. Mengapa bermain sepak bola itu dosa? Pelajaran baru tapi tak bermutu. Di mata para bocah, bola itu terbuat dari karet dan kulit berisi angin, bukan kepala. Guru mungkin khilaf dan belum mengerti bola.

Sepak bola itu larangan. Guru dan sesepuh bersekutu memusnahkan kegembiraan bocah. Sepak bola ingin “diharamkan” agar tak merusak iman dan akhlak. Konklusi terlalu cepat dibuat tanpa pertimbangan-pertimbangan matang. Orang-orang dusun menanggung dilema besar. Pagi sampai malam, orang serius memikirkan sepak bola. Kita mungkin agak sulit mengandaikan wajah-wajah perenung milik kaum kolot dan keluguan para bocah. Polemik terus mengalir dari pagi sampai malam, tak jua berhenti selama puluhan hari. Kita bisa menganggap itu situasi absurd tapi pernah terjadi.

Para bocah tak perlu berpikir seperti filosof atau jenderal perang. Mereka lekas membuat simpulan tandingan alias protes. Bocah-bocah menuduh para pembenci sepak bola adalah kaum picik dan kaum kuno. Nasihat tak bermutu dan salah telanjur disampaikan dengan marah. Bocah-bocah tak mau menerima tuduhan guru. Nur Sutan Iskandar dan para bocah bersatu demi sepak bola.

Keputusan penting itu disokong ‘orang alim jang muda-muda’. Mereka berkenan jadi penonton. Predikat itu bukti dukungan dalam melawan kemarahan kaum tua. Di rumah, bocah-bocah telah mendapat hukuman ‘didera bapak ibunja’ dan sering terantjam dalam masjarakat’.

Bocah-bocah malu berputus asa atau menangis akibat kalah. Mereka tetap bermain sepak bola dengan segala luka dan kutukan dari kaum tua. Puncak kemarahan berwujud tuduhan kafir bagi bocah-bocah. Tuduhan itu mengerikan! Barangkali kita mengandaikan kumpulan orang tua dan berlagak saleh itu sedang mengeluarkan fatwa dalam keadaan darurat.

Suasana pun mencekam. Para bocah dilanda bimbang. Jawaban-jawaban benar demi membatalkan seruan kaum tua masih sulit dirumuskan. Di rumah, Nur Sutan Iskandar bersedih dan berpikir keras. Sang bapak menganjurkan agar berhenti bermain sepak bola. Permintaan sulit dipenuhi. Bocah-bocah telanjur menggandrungi sepak bola. Patuh atau tunduk tak mungkin berlaku bagi bocah. Nur Sutan Iskandar sempat merenungkan perkataan sang bapak mengenai dalih pelarangan sepak bola: “Tapi main bola kulit itu bertanding, berlawan, berperang, dan perang itu mengingatkan orang kepada perang Hassan dan Hossein di padang Karbala dahulu…” Penjelasan bereferensi agama ingin memusnahkan sepak bola, mengembalikan bocah-bocah ke jalan lurus. Imajinasi bocah tetap saja menolak ibarat sepak bola dan perang di Karbala.

Perlawanan belum usai. Bocah-bocah memilih berkeringat dengan menendang bola tanpa takut mendapat tuduhan kafir. Sepak bola itu indah dan menggembirakan. Hari demi hari berlalu. Sepak bola semakin populer. “Fatwa” wagu dari kaum tua perlahan dibantah oleh para alim muda setelah mendalami ilmu agama dari pelbagai sumber. Kaum alim muda memihak ke pilihan para bocah. Sepak bola bukan permainan haram atau terlarang.

Sepak bola tak elok dirancukan dengan pemahaman agama dan peristiwa di Karbala. Para alim muda berhasil meruntuhkan kepicikan kaum tua. Para bocah pun merasa menang berbekal kekerasan hati dan pikiran waras. Mereka ikhlas dianggap nakal tapi ingin terhormat dan bahagia dengan pilihan bermain sepak bola. Mereka pun tak ingin menodai agama. Sepak bola bukan musuh agama. Mereka tak “salah pilih” menggandrungi sepak bola. Nur Sutan Iskandar pun mengaku tak “salah pilih” meski pernah menulis novel terkenal berjudul Salah Pilih, terbitan Balai Poestaka, 1922. Begitu.