Di sebuah lapak buku bekas di Kampung Ilmu, Jalan Semarang, Surabaya, perhatian saya tersedot pada buku kecil bersampul putih. Sebuah buku yang berisi kumpulan kolom di Majalah Aneka yang terbit pada tahun 1957-1959. Buku tersebut, pertama kali diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada 1971.

36 tahun kemudian diterbitkan kembali oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai naskah sastra pilihan. Sedangkan yang ada di depan saya, adalah buku terbitan 2008 oleh Kepustakaan Populer Gramedia.

Buku yang berupa kumpulan cerpen itu, mengangkat cerita soal kehidupan di Pasar Senen, Jakarta pada tahun 1950-an. Lebih khusus lagi, tentang kehidupan para seniman yang biasa nongkrong di pusat perbelanjaan tradisional kelas menengah ke bawah itu. Buku itu, berjudul berjudul “Keajaiban di Pasar Senen”.

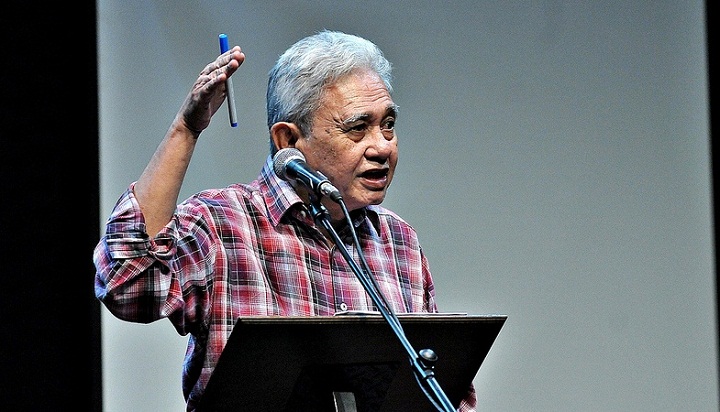

Akan tetapi, yang menarik perhatian saya, bukanlah buku tersebut, sebagai sebuah bacaan. Tetapi, buku itu sebagai bagian dari histografi karya dari sang penulisnya, Misbach Yusa Biran. Ya, nama Misbachlah yang membuat saya tertarik.

Misbach adalah salah satu seniman di Pasar Senen yang memiliki karir cukup cemerlang. Ia berkarir di dunia kepenulisan dan juga perfilman. Pria kelahiran Rangkasbitung, Banten, 11 September 1933 itu, tercatat terlibat dalam beberapa surat kabar dan majalah. Mulai dari Minggu Abadi (1957-1959), majalah film Purnama (1961-1963), redaktur lembaga kebudayaan Duta Masyarakat, redaktur Abad Muslimin, dan redaktur Mimbar Kita.

Buku-buku yang ia tulis, selain Keajaiban di Pasar Senen, juga menulis Oh, Film (1973) yang juga berupa cerpen. Adapula Sejarah Film 1900 – 1950, Bikin Film di Jawa (1993) dan, autobiografinya, Kenang-Kenangan Orang Bandel (2008). Ada juga naskah drama yang ia tulis pada 1958 berjudul Bung Besar. Naskah terakhir ini mendapatkan hadiah penulisan naskah drama dari Depdikbud RI.

Sedangkan dalam bidang perfilman, ia aktif sejak 1954 saat masuk Studio PERFINI. Ia juga dua kali menjadi asisten sutradara Usmar Ismail untuk film Lagi-Lagi Krisis (1995), dan Tamu Agung (1956).

Baca juga:

- 4 Estetikawan Muslim Abad Pertengahan

- Refleksi Harlah Lesbumi: Bakiak Kiai

- Harlah Lesbumi ke-56: Kebudayaan Pesantren dan Fungsi Politisnya

Kemudian ia berkecimpung sendiri sebagai penulis skenario dan sutradara. Beberapa film pernah ia sutradarai. Pesta Musik La Bana (1959), Holiday in Bali (1962), Panggilan Nabi Ibrahim (1964), Di Balik Cahaya Gemerlapan (1966), Menyusuri Jejak Berdarah (1967), Operasi X (1968), Honey, Money and Jakarta (1970), adalah sederet film garapannya.

Dalam penulisan skenario film, ada 31 judul yang pernah Misbach tulis. Ada yang ia sutradarai sendiri, ada pula yang disutradarai oleh orang lain. Yang disutradarai sineas lain seperti halnya Saodah (1956), Istana yang Hilang (1960), Mendung Senja Hari (1960), Bing Slamet Merantau (1962), Bintang Kecil (1963), Macan Kemayoran (1965), Dan Bunga-Bunga Berguguran (1970), Samiun dan Dasima (1970), Bandung Lautan Api (1974) dan Fatahillah (1997).

Aktivitas Misbach di dunia perfilman mengantarkannya mengenal Nahdlatul Ulama (NU). Sebuah organisasi keagamaan yang tergolong tradisional. Ia diajak oleh rekan-rekannya sesama penggiat film, seperti Djamaludin Malik dan Asrul Sani. Keduanya, merupakan pentolan dari Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi). Salah satu lembaga di bawah NU yang mengurusi soal seni dan budaya. Sebagaimana tertera pada namanya.

Ia mengaku, mula-mula dekat dengan Djamaludin Malik. Keterlibatan kawannya tersebut, di NU mengantarkan Misbach ke Lesbumi. Sebagaimana testimoninya dalam Lesbumi: Strategi Politik dan Kebudayaan (Choirotun Chisaan, 2008), Misbach menulis demikian:

“Saya sendiri tidak dillibatkan/ diajak ketika Lesbumi didirikan. Bahkan saya ditarik masuk ke HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam/ Masyumi), non-partai, sebagai komisaris. Namun demikian, saya banyak diajak berkiprah di sekitar kegiatan NU/ Lesbumi dalam menghadapi kalangan Kiri. Ketika keadaan sudah sangat panas, barulah di Jakarta didirikan Komda (Komisariat Daerah) Lesbumi, dan saya diminta paksa untuk menjadi ketua.”

Salah satu keterlibatan Misbach dalam kerja-kerja Lesbumi adalah pembuatan film Tauhid (1965), yang disutradarai oleh Asrul Sani dan Djamaludin Malik sebagai produsernya. Dalam proyek film yang mengambil setting di Mekkah tersebut, Misbach menjadi asisten sutradara.

Saat memproduksi film Tauhid tersebut, ada dua kekhawatiran yang muncul di benak tim produksi. Sebagai film religi yang mengambil alur cerita perjalan seseorang yang menunaikan haji, tentu berpotensi menimbulkan polemik. Sebagaimana dikutip dalam Naik Haji di Masa Silam; Tahun 1954-1964 (Henri Chambert-Loir, 2013), Misbach pernah menjelaskan bahwa film Tauhid, waktu sudah selesai, ternyata tidak dihantam oleh para kiai maupun oleh kaum kiri seperti dibayangkan sebelumnya oleh pihak produksi.

Dari kekhawatiran tim produksi akan film Tauhid tersebut, terutama kekhawatiran akan hantaman dari para kiai, memberikan semacam “garis api” bagi Misbach dalam berkarya. Akan tetapi “garis api” tersebut, tak ubahnya bara yang tertimbun pasir. Tak terlihat batasannya yang jelas, mana bara mana yang tidak, tetapi saat terinjak garis tersebut, terasa benar panasnya.

Hal tersebut, menurut Misbach, karena tak adanya ketentuan yang jelas bagaimana hubungan antara agama dan kesenian dalam tradisi keberagamaan di kalangan Nahdlatul Ulama. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, tidak adanya fikih kesenian yang dirumuskan secara spesifik. Sehingga bisa menjadi acuan para seniman untuk berkarya tanpa harus dibayangi kekhawatiran akan melanggar batas-batas syariat sebagaimana diatur dalam ilmu fiqih.

Dengan adanya fiqih kesenian tersebut, menurut Misbach, akan mampu menumbuhkan seni-budaya di lingkungan NU dengan sehat. “Kalau itu [Fiqih kesenian menurut madzab Ahlussunnah wal Jama’ah] sudah jernih, baru mungkin lembaga seni-budaya bisa tumbuh sehat dalam tubuh NU dan bisa membuat rencana,” tulis Misbach (Choirotun Chisaan, 2008).

Apa yang diidamkan oleh Misbach dari kalangan kiai NU berupa fikih kesenian tersebut, masih belum terealisasi. Bahkan, hingga saat ini, setelah lima tahun Misbach menghembuskan nafas terakhirnya, 11 April 2012.

Dalam banyak forum resmi, NU terlihat akrab dengan seni budaya. Tapi tak jarang di forum-forum yang lebih cair, agenda seni-budaya kerap kali direcoki kalangan agamawan. Tak adanya panduan yang jelas, komprehensif dan tuntas tentang fiqih kesenian adalah pemicunya.