Ketika Islam masuk ke India pada 711 M, tradisi mereka berkeping-keping juga warisan arsiteknya menjadi retak. Demikian kata Cak Nur dalam bukunya Islam Tradisi (1997). Saat itu masa pemerintahan Khalifah Umawi al-Walid ibn ‘Abd al-Malik, menaklukan Mogul. Terkikislah bangunan-bangunan arca kuno Hindu-Budha, kemudian tak lama tergantikan oleh bangunan Islam yang sangat megah, seperti Taj Mahal di Agra. Hal yang serupa juga terjadi di Persia (Safawi), sampai ke Turki (Usmani) dan semenanjung Iberia (Spanyol-Portugal).

Sementara sejarah berakata lain pada negeri ini—para pakar kemudian melabelinya sebagai Islam Jawi atau Islam Nusantara. Hal ini disandarkan pada bukti empiris, hingga detik ini kita masih bisa menyaksikan, tidak hanya kemegahan arsitektur Hindu-Budha yang masih terawat, tetapi banyaknya bangunan candi di hampir setiap daerah dan wilayah. Bahkan masjid pun masih diwarnai arsitek lokal, salah satu contohnya adalah masjid Menara Kudus yang masih menggunakan kepala sapi sebagai seni arsiteknya. Padahal, Islam sebagai agama di Nusantara sudah menjadi mayoritas sejak abad 17 M. (1997, 3-20).

Benang merah yang pernah dilontarkan Cak Nur ini seperti meneguhkan kekaguman yang pernah disampaikan Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam. Hodgson mengatakan, jika demikian wataknya, itu berarti kemenangan Islam di Nusantara nyaris sempurna. Karena yang terjaga tidak hanya praktik tradisi-ritual dan arsitek-material, tetapi juga kekayaan intelektual. Tentu kesimpulan ini didapat jika kita membaca Literature of Java (1967) karya Pigeud. Menurutnya, peradaban literasi di Nusantara itu terutama berpusat pada empat era. Abad 9-14 M, dimulai Zaman Kediri-Majapahit. Abad 15- 17, dimulai Demak-Madura-Bali. Abad 18-20 dimulai dari zaman Surakarta-Yogyakarta (1967, 4-7).

Sebagaimana yang disebutkan oleh Zoetmulder, kita tidak saja kaya dengan peradaban literasi, tetapi lebih dari itu kekayaan antargenerasi itu bisa berdialektika; menafsir ulang atau menyadur dan memproduksi literasi baru, baik yang ditulis dalam bentuk Kakawin, Suluk, Hikayat maupun Kidung, yang banyak diantaranya anonim (1983, 80-478).

Bahkan sebagian dari itu, telah menyebar sampai Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, salah satu karya itu adalah Siklus Cerita Panji. Sementara contoh penyaduran dari kitab Kakawin-Hindu itu adalah suluk Selakrama menjadi kitab Islam Pesisir, yaitu Serat Dewa Ruci yang mata rantainya sampai ke Kiai Hasyim Asy’ari.

Sedikit cerita sanadnya itu demikian; atas perintah gurunya, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga diperintah menyadur naskah Kemandalaan-Majapahit, Silakrama karya Empu Prapanca, hasilnya adalah Serat Dewa Ruci. Kitab ini kemudian diajarkan kepada Sunan Bayat, hasilnya Nitibrata. Diajarkan kepada Ki Ageng Donopuro hasilnya Swakawiku. Diajarkan kepada Kiai Hasan Besari hasilnya adalah Krama Nagara. Diajarkan kepada Kiai Anggamaya hasilnya adalah Dharmasunya. Dijarkan kepada Kiai Yosodipura I hasilnya Sana Sunu. Diajarkan kepada Kiai Katib Anom hasilnya adalah Wulang Semahan. Diajarkan kepada Kiai Shaleh Asnawi hasilnya adalah Dasasila. Diajarkan kepada Kiai Sholeh Darat hasilnya adalah Sabilul Abid. Diajarkan kepada Kiai Hasyim Asy’ari hasilnya adalah Adabul ‘Alim wal Muta’alim.

Kidung Rumekso Ing Wengi dan Insan al-Kamil.

Tradisi dialektika dan reinterprestasi warisan intelektual kita tidak hanya terjadi dalam negeri sendiri dengan kurun dan bentangan antarzaman, tetapi juga apresiatif pada karya intelektual luar negeri. Hal ini banyak ditemukan, di antaranya ialah serat Tuhfah, Jawa-Pegon yang diintisarikan dari Kitab Tuhfatul Mursalah Ila an-Nabi karya syekh al-Burhanfuri (1619 M), begitu juga karya-karya Jawa-Madya Pesisir yang bercerita tentang sejarah nabi-nabi yang semuanya disadur dari kitab berbahasa Arab.

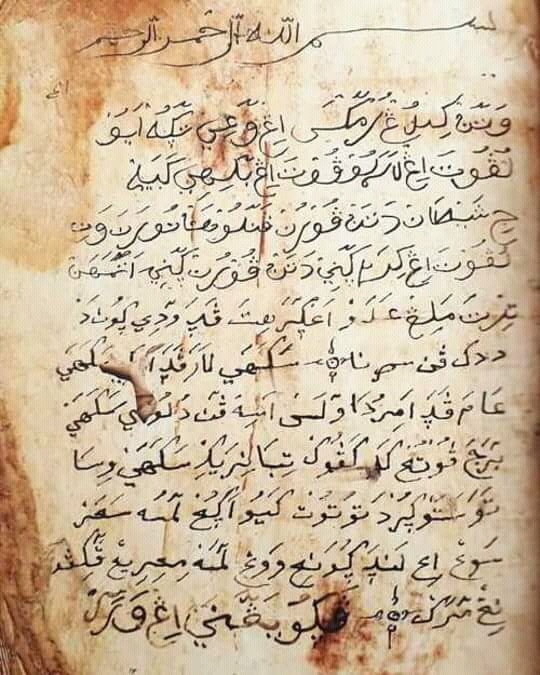

Bahkan jauh sebelum itu, Kanjeng Sunan Kalijaga sudah memulainya dengan menciptakan Suluk atau Kidung Rumekso, sebagai bentuk apresiatif, sekaligus mengkristalkan ajaran-ajaran sufi besar Abbdul Karim al-Jilli (1365-1421 M) dalam kitab Insan al-Kamil. Tentu kesimpulan ini didapat jika kita membaca dan membandingkan secara tuntas keduanya. salah satu yang tak bisa dianggap kebetulan itu adalah ditemukan kesamaan istilah dan simbol-simbol spiritualnya. Suluk atau Kidung Rumekso Ing Wengi terdiri dari 46 bait, ditulis Kanjeng Sunan Kalijaga pada sebuah lontar dengan aksara Jawa-Kawi. Jumlah 13 lembar, panjang 35 cm, lebar 3,5 cm. Dokumentasi UPD Pundok. Kode. 175.

Salah satu kesamaan simbol itu sebagaimana yang tertera di awal-baitnya, yaitu Bait ketiga, baris kedelapan dari Kidung Rumekso.

Sakathahing rosul,

pan dadyo sarira tunggal,

ati Adam utekku Baginda Esis,

pangucapku ya Musa.

(Semua rasul/pada hakikatnya sudah menyatu dalam diri kita/di hati kita ada Nabi Adam, di otak kita ada Baginda Sis/jika berucap bagaikan ucapan Nabi Musa.)

Hal yang serupa termaktub juga dalam Insan al-Kamil. Menurut Al-Jilli puncak dari spiritual sesorang adalah jika ia telah sampai pada maqam bertemunya roh para rasul yang terkristal pada diri Nabi Muhammad SAW. Hal itu bisa dimulai dengan mengambil kebaikan dan kearifan para nabi. Al-Jilli pun merasa perlu menyebut kearifan Nabi Adam dan Musa dan Isa AS, sampai para wali dan orang-orang saleh, sebagai refleksi atas gambaran orang-orang yang sudah sampai maqam al-Kamil atau sariro tunggal. (Juz 11, hal, 58 dan 74-78).

Pokok dan inti ajaran Al-Jilli dalam merumuskan konsep Insan al-Kamil adalah dengan istilah Martabat al-Ghaib, yaitu seputar eksistensi manusia dan tingkatan-tingkatan dalam perjalanan rohaninya (77-78). Ada beberapa tingkatan ma’rifat atau fana menurut Al-Jilli. Pertama, hamba yang fana dari dirinya, sebab hadirnya hadirat Allah. Kedua, hamba yang fana dari Allah, sebab hadirnya rahasia-rahasia af-al rububiyah. Ketiga, hamba fana yang bergantung pada sifat-sifat Allah, sebab sudah bertemu dengan dzat Allah. Apabila seorang salik sudah sampai ketiga tingkat tersebut, maka ia akan merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya, Al-Jilli menyebutnya sebagai Insan al-Kamil atau ahlus sufi, yaitu wahdatul wujud. (Juz 1, 34)

Istilah wahdatul wujud atau Insan al-Kamil ini diterjemahkan oleh Kanjeng Sunan menjadi manunggaling kawulo gusti, sebagaimana yang termaktub dalam, bait 15.

Panunggale kawulo lan Gusti,

nila hening arane duk gesang,

duk mati nila arane,

lan suksma ngumbareku,

ing asmara mong raga yekti,

durung darbe peparab,

duk rarene iku,

awayah bisa dedolan,

aran Sang Hyang Jati iya sang Hartati,

yeka sang arta daya.

(Penyatuan sang hamba dengan Gusti Allah/nila hening namanya tatkala hidup/ketika mati nila namanya/dan suksma yang mengembara/yang senang mengasuh raga/belum punya nama/sewaktu masih kecil/saat masih suka bermain-main/disebut Sang Hyang Jati atau Sang Hartati/yakni sang arta daya.)

Pada bait ke-15 ini, Kanjeng Sunan menyebut tentang manunggaling kawulo Gusti atau penyatuan sang hamba dengan Tuhannya. Ada beberapa istilah dalam kidung di atas sebagai sebuah kunci pemahaman, beberapa di antaranya hening, sukma, raga, Hyang Jati atau Sang Hartati yakni sang arta daya. Hal ini juga terjadi dalam karya Al-Jilli yaitu istilah-istilah sulit sebagai piranti konsep tasawufnya, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam bahasa orang awam dan mudah dicerna, seperti fana menjadi hening, wujud al-lathaif menjadi sukma, wujud as-sufliyah menjadi raga, haqaiq al-wujud menjadi Hyang Jati atau Sang Hartati dan wujud al-Muthlaq menjadi Sang Arta daya. (Juz 2, 75)

Kanjeng Sunan pada bait ini juga menerangkan keadaan manusia semenjak masih di alam ruh, kemudian tatkala ruh dan raga menyatu maupun setelah kematian. Di alam ruh ia suci, putih dan bersih bagai semburat cahaya perak yang jernih tak bernoda. Kemudian manusia dilahirkan ke dunia, menjadi bayi dan kanak-kanak yang polos, hanya bermain dan senda gurau. Tetapi senda gurau anak kecil tanpa dendam dan nafsu angkara. Kelak ketika balig atau dewasa karena diberi nafsu, kemudian ia terpesona dunia. Keterpesonaan pada dunia inialah yang dapat menjadi bisa yang menyebar dalam kehidupannya, sehingga manusia gelap atau mahjub. Tahapan-tahapan tentang dimensi materia dan immaterial, sebagai subtansi manusia ini telah dibahas panjang lebar oleh Al-Jilli, dengan penjabaran tiga dimensi nazhariyah, dzauqiyah dan ma’rifah fillah.

Demikianlah Kanjeng Sunan membaca karya bahasa Arab yang sarat istilah sulit kemudian berhasil menterjemahkan dengan bahasa sehari-hari orang Jawa. Tentu, selain untuk mempermudah pemahaman, juga agar segera bisa menarik perhatian khalayak.

Sunan Kalijaga seperti gurunya Sunan Bonang, juga menggunakan kiasan-kiasan yang lazim berlaku pada saat itu, sehingga langsung bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat yang masih menganut Syiwa-Buddha, berbagai aliran kepercayaan serta percaya pada roh-roh gaib.

Selain hal di atas, yang tak kalah pentingnya ialah kesadaran menggunakan bahasa ibu dan melestarikan budaya milik sendiri. Sebagaimana kelaziman penyair-penyair sufi di berbagai negara, penggambaran hubungan antara sang hamba dengan Sang Khalik itu dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan serta ungkapan-ungkapan simbolik dan metaforis. Begitu pula dalam Kidung Rumekso ini yang merupakan suluk, berupa tembang puisi yang kontemplatif-meditatif ini, yaitu hasil dialektika Kanjeng Sunan dengan Al-Jilli.

Maka kitab tasawuf yang begitu rumit karangan Al-Jilli tersebut berhasil disadur dan dipadatkan menjadi tembang atau kidung yang indah, bahkan mudah dihapal oleh orang awam sekalipun. Sehingga istilah manunggaling kawulo Gusti ini kemudian estafet dan dipegangi oleh sebagian besar sufi di Nusantara, seperti Syekh Nurrudin Ar-Raniri, seorang sufi yang hidup pada abad ke-16 yang memberikan pengertian yang sama terhadap konsep wahdatul wujud (Ahmad Daudi, 1983, 181).

Ditemukannya karya Sunan Kalijaga, Kidung Rumekso berbahasa Kawi ini juga sebagai salah satu bukti bahwa dari dulu, para penyebar Islam masa-masa awal—yang kemudian estafetnya diwarisi oleh para kiai—begitu setia mengabdi kepada umat, di antaranya melalui pendekatan budaya, dengan menjaga kearifan tradisinya, dan salah satu amanah itu adalah mendialektikan pengetahuan dan nilai Islam dengan pendekatan leterasi, yaitu dengan tembang, kidung atau macapat. Wallahu’alam.

Yogyakarta, 9 Juli 2018.