Islam di Nusantara pernah “digemparkan” wacana wahdatul wujud (kesatuan Eksistensi) atau manunggaling kawula-Gusti dengan tokohnya Syeh Siti Jenar di Jawa (Tengah) dan Hamzah Fansuri di Aceh. Sebuah pandangan yang meyakini bahwa hamba dan Tuhan bisa menyatu secara eksistensial.

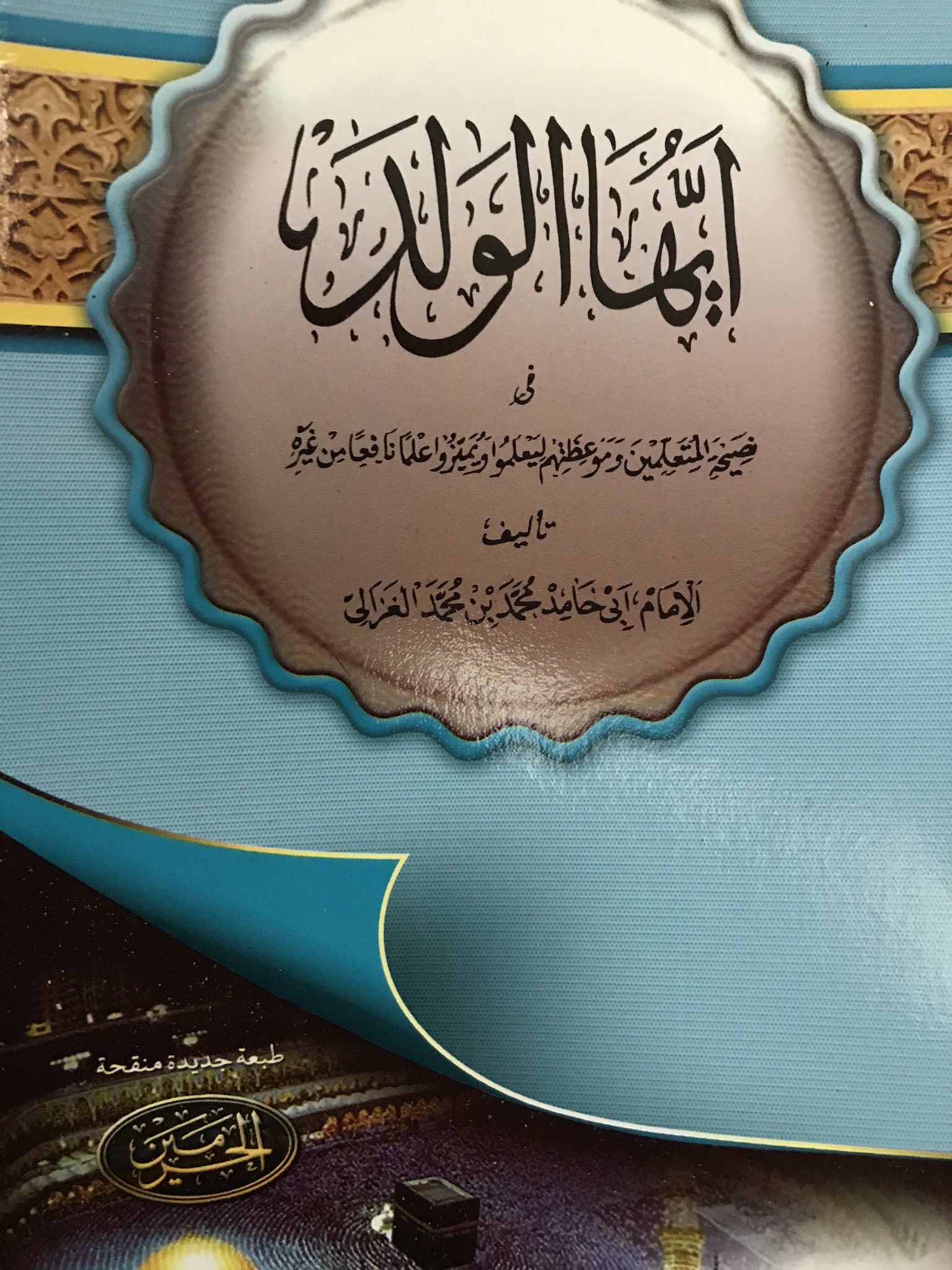

Sebelumnya, di Timur Tengah muncul al-Hallaj dan Ibnu ‘Arabi yang dikenal sebagai peletak dasar paham wahdatul wujud. Kisah hidup mereka begitu legendaris, namun pemikiran mereka tidak banyak dikaji, terutama di pesantren yang lebih getol mengkaji tasawuf al-Ghazali (ihya ulumuddin) dan Ibnu ‘Athaillah (al-hikam) yang mengedepankan tasawuf “menata hati”.

Al-Hallaj dan Ibnu ‘Arabi dianggap sesat karena menyebarkan aliran tasawuf falsafi yang membuat penganutnya meninggalkan syariat, seperti salat, puasa, dll. Siti Jenar ditentang oleh dewan Wali Songo yang saat itu gencar bergerak di ranah fikih dan siyasah (politik).

Konon, Siti Jenar dihukum mati oleh Wali Songo, meski ada juga yang menganggapnya melakukan moksa (pindah alam). Keyakinan bahwa Siti Jenar melakukan moksa ini diperkuat dengan tidak ditemukannya makam Siti Jenar secara pasti.

Dalam konteks masyarakat umum, paham wahdatul wujud rentan menghadirkan kekufuran dan zindiq, karena mereka akan ramai-ramai meninggalkan syariat (ibadah) karena penyatuan diri dengan Tuhan dianggap sebagai puncak spiritualitas.

Pandangan tersebut akhirnya begerak di bawah tanah akibat kekalahan politik dari Islam syariat. Syeh Siti Jenar maupun Hamzah Fansuri mesti menerima hukuman dari ulama penjaga syariat. Pengikutnya banyak yang menutup diri, tidak mau terang-terangan mengaku berpaham wahdatul wujud. Kendati begitu, wahdatul wujud sebagai kajian tasawuf selalu menarik untuk ditelaah dalam dunia akademik.

Padahal dalam tasawuf Islam, mashur sebuah doktrin, bahwa untuk mencapai makrifat, harus menempuh jalan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Artinya, jalan tersebut merupakan rangkaian yang kontinu, tidak bisa dihilangkan salah satunya.

Paham wahdatul wujud tanpa syariat inilah yang mengemuka dalam setiap perdebatan ihwal tasawuf Islam, terlebih yang meyakini kemungkinan terjadi wahdatul wujud.

Lewat analisis yang mendalam, Oman Fathurahman berhasil melacak pandangan sufistik tersebut. Ada 31 versi tentang Ithaf al-Dhaki di dunia, yang menunjukkan betapa kitab ini sangat berpengaruh dalam kajian sufisme Islam. Namun, Oman mengambil salah satu versi dari Istanbul, koleksi Fazil Ahmaed Pasa, karena tahunnya menunjukkan angka paling tua di antara versi lainnya.

Ithaf al-Dhaki adalah karya Ibrahim al-Kurani sebagai jawaban untuk murid-muridnya dari Nusantara (al-Jawiyyin), terutama Hamzah Fansuri. Perlu dicatat meski disebut sebagai ulama al-Jawiyyin, tidak lantas ulama-ulama tersebut berasal dari Jawa. Al-Jawiyyin dipakai untuk menyebut umat Islam di Asia Tenggara (hlm, 47).

Kitab ini awalnya merupakan syarah (penjelasan) kitab al-Tuhfah Mursalah karangan al-Burhanfuri yang menimbulkan salah penafsiran di kalangan Muslim Nusantara. Tetapi lebih dari sekadar komentar, karya ini rupanya mampu berdiri secara otonom, lepas dari pengaruh al-Tuhfah Mursalah.

Karya tersebut diakui merupakan magnum opus dari al-Kurani yang membuka tabir pandangan Ibnu ‘Arabi tentang wahdatul wujud. Dengan banyak mengutip ayat Alquran dan hadis, al-Kurani menunjukkan dirinya sebagai komentator sufisme yang mumpuni.

Ia lebih banyak berdiri sebagai penengah dari pelbagai aliran yang bertentangan. Dengan demikian, ia bukan pula pembela buta Ibnu ‘Arabi yang pemikirannya dianggap sebagai embrio paham wahdatul wujud.

Kashf yang tetap bersyariat

Bagi al-Kurani, kondisi kashf (tersingkapnya tanda-tanda dan keajaiban dunia tersembunyi) tidak lantas boleh meninggalkan syariat. Dia mengambil contoh peristiwa isra’ mi’raj, saat Nabi Muhammad Saw. mengalami kondisi kashf, yakni bertemu langsung dengan Jibril, sebelum diperintahkan untuk shalat lima waktu. Pertemuan dengan Jibril adalah kondisi kashf, yang mendahului kondisi syariat.

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Nabi sebagai patron utama dalam beragama Islam masih menjalankan ritual agama (syariat), padahal Nabi telah dijamin masuk surga. Tidak layak bagi umat Muhammad yang menjalankan laku keberagamaan justru menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh nabinya. Dengan begitu, pandangan bahwa tasawuf falsafi dapat menjerumuskan seorang hamba dalam kesesatan adalah keliru besar.

Menurut al-Kurani, wahdatul wujud merupakan keyakinan tawhid al- wujud (keesaan Eksistensi), iman bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada yang serupa dengan-Nya. Dan acuan utama dalam tasawuf adalah al-Ash’ari, tokoh peletak teologi Ash’ariyah. Ash’ari percaya dengan ayat-ayat mutasyabihat (mengandung makna tersirat) sekaligus mengimani sifat Transenden Allah. Sebuah teologi yang menolak pandangan antropormofisme (mujassimah), yakni teologi yang percaya bahwa Allah punya jism (fisik).

Landasan utama dalam hakikat adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Oleh sebab itu semua pendapat ulama yang betentangan dengan dua sumber utama hukum Islam itu patut diragukan otentisitasnya. Kendati al-Kurani juga menyebutkan bahwa al-Qur’an punya dua sisi makna, yang tersurat dan tersirat. Memaknai ayat al-Qur’an dengan menggali makna tersirat inilah yang rawan memunculkan tafsir yang beragam.

Buku ini tampil lengkap dengan mencantumkan naskah asli Ithaf al-Dhaki dalam bahasa Arab sehingga mempermudah pembaca yang ingin membandingkan hasil pembacaan karya asli dengan terjemahan penulis atas naskah tersebut. Karenanya, pemaknaan dan penafsiran terhadap Ithaf al-Dhaki masih terbuka lebar.

Selain itu, dalam aspek historis, buku ini berhasil mengungkap jaringan ulama Nusantara yang telah menjalin komunikasi dengan ulama di Timur Tengah. Ini semakin menegaskan bahwa Islam di Nusantara bukan Islam yang “kuper”, suatu corak Islam yang berdialektika dengan kekayaan kultur Nusantara di masa lampau.

Al-Kurani memberi pukulan telak bagi pelaku tasawuf yang masih meyakini bahwa makrifat dan kondisi kashf secara otomatis membolehkan penganutnya untuk meninggalkan syariat. Dengan menyitir pendapat Ibnu ‘Arabi, dia berkesimpulan bahwa ulama itu tidak mengajak “pengikutnya” untuk meninggalkan syariat.

Akhirnya, bertasawuf merupakan jalan bagi hamba untuk mencapai derajat (maqam) tertinggi di hadapan Allah Swt. Beragama Islam bukan hanya berorientasi syariat, tapi juga mengolah batin, untuk merasakan lezatnya iman dan Islam. Dengan begitu, Islam yang holistik (mencakup syariat dan tasawuf) bisa menjadi solusi untuk mendialogkan kemajemukan Indonesia.

Admin kalau ada group tentang kajian Ibnu arabi atau group kutu buku tolong masukan nomor ini dalam group 082397880556

Kalau benar tidak ditemukan makam syekh siti djenar, bukankah artinya itu ajaran dan tindak lakunya bisa dikatakan fiktif dan lebih ke arah mitos? Mungkin juga cerita tentang syekh siti djenar juga bisa dianggap sebegai alat propaganda untuk memecah pemikiran umat islam di jawa?

Admin saya minta di gabungkan di grup wa bila ad karena saya sangat menyukai ajaran ibnu arabi 085748778779

Artikel ini HakikatnyA bathil

Jalur takerat tidak diisuaratkan dlm dalil2

Ibnu arabi rusak aqidahnya, begitu pull syaikh siti jenar

Peran para wali menghukum mati ahlul bid’ah macsm siti jenar sudah syar’i dlm rangka menyelamatkan aqidah ummat dari kesesatan faham kafir wihdatul wujud