“Seperti kita ketahui, tulisan pegon akhir-akhir ini seperti tersisih. Banyak kalangan santri sendiri sudah kurang memperhatikan apalagi menggunakannya seperti dahulu kala.”

Ini adalah ekspresi keresahan Romo Kiai Mustofa Bisri (dikenal dengan Gus Mus) yang diungkapkannya ketika memberi pengantar “Kitab Tuntunan Membaca dan Menulis Arab Pegon” karya Ustaz Ichsan Sardi dari Pati. Apakah keresahan ini tepat adanya?

Barangkali satu cara menjawabnya adalah dengan melihat berapa banyak karya yang muncul dengan tulisan pegon akhir-akhir ini? Saya menduga keras bahwa dengan melihat sekilas pada daftar kitab-kitab yang diperjualbelikan di sekitar pesantren-pesantren, kita bisa merasakan bahwa pegon memang semakin tersisihkan.

Kebanyakan kitab pegon yang masih beredar berasal dari karya abad ke-20. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis dari masa Kiai Sholeh Darat (w. 1903), Kiai Bisri Mustofa (w. 1977), dan paling akhir Kiai Misbah Zainal Mustofa (w. 1994). Artinya reproduksi ajaran Islam dalam bentuk kitab-kitab pegon semakin berkurang.

Apakah pegon “hanya” digunakan untuk menuliskan ilmu-ilmu keislamanan dalam arti tafsir Alquran, hadis, tasawuf, dan kikih? Jawabannya adalah tidak.

Bila kita melihat sejarah perkembangan aksara pegon mulai dari abad ke-16, maka kita akan bisa melihat bahwa pegon juga digunakan untuk menulis tembang-tembang dalam metrum macapatan dengan isi yang sangat beragam. Mulai dari historiografi Jawa, tuntunan budi pakerti luhur, imajinasi perjalanan sufistik dan lain sebagainya.

Bila kita melihat akhir-akhir ini, di abad ke-21, tidak ada reproduksi ajaran-ajaran seluas ini yang muncul dengan pegon dalam berbagai bahasa daerah, bahkan bahasa Indonesia. Artinya dari segi konten pun, kitab-kitab yang ditulis dengan aksara pegon menyempitkan tema yang dibahasnya secara drastis.

Selama ini pegon dimaknai sebagai “sistem penulisan yang menggunakan aksara Arab yang dimodifikasi dalam bahasa-bahasa lokal di Indonesia”. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia pun termasuk dalam cakupan aksara pegon yang sebelumnya hanya diidentikkan dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura.

Namun sangat jarang yang mengetahui bahwa dalam bahasa Bali, pegon pernah muncul menjadi medium tulisan. Satu-satunya manuskrip yang sejauh ini saya temui menggunakan pegon dalam bahasa Bali tersimpan di koleksi spesial di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.

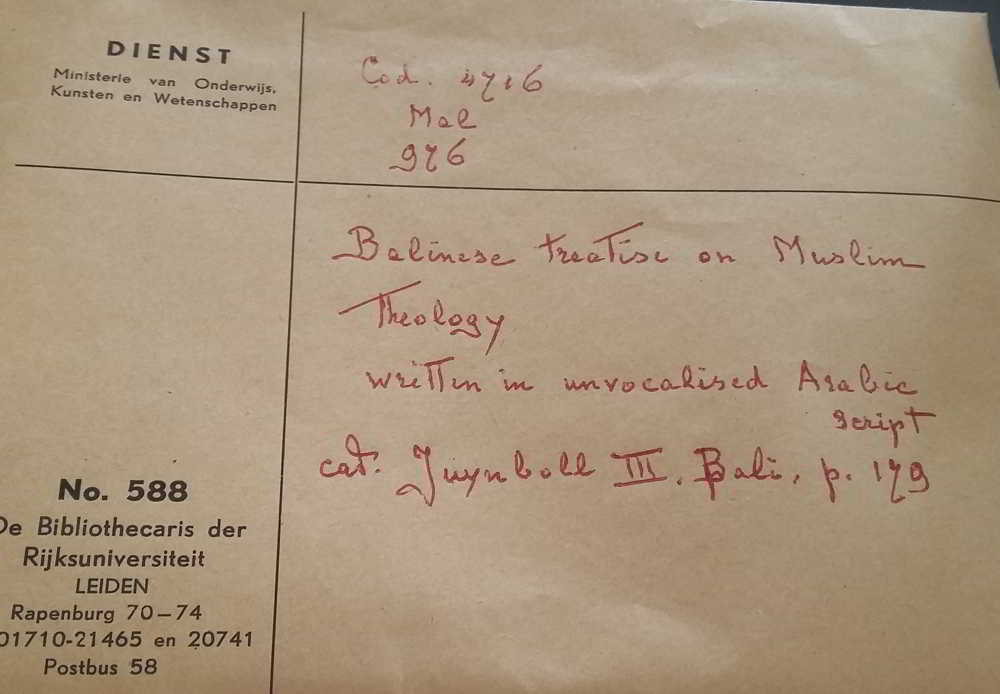

Amplop tempat manusrkip Or. 4716 tersimpan. Tertulis, “Balinese Treatise on Muslim Theology written on unvocalised Arabic script.” Artinya, “Sebuah Karya dalam Kajian Teologi Muslim dalam bahasa Bali yang ditulis dalam aksara Arab yang tidak diberi tanda vokal (Pegon). Foto pribadi.

Manuskrip berkode Or. 4716 ini telah menjadi koleksi perpustakaan ini paling tidak sejak sekitar tahun 1896 hingga Mei 1905. Manuskrip yang ditulis di atas kertas berjumlah 26 halaman ini ditulis dengan pegon tanpa berharokat (gundhul). Yang menjadi unik adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali halus.

Menurut seorang santri di Jembrana, Bali, biasanya ketika mengaji, terutama ketika memberi makna kitab, santri-santri di Bali lebih condong untuk menggunakan bahasa Indonesia. Isi dari manuskrip ini berkisar di tema tasawuf.

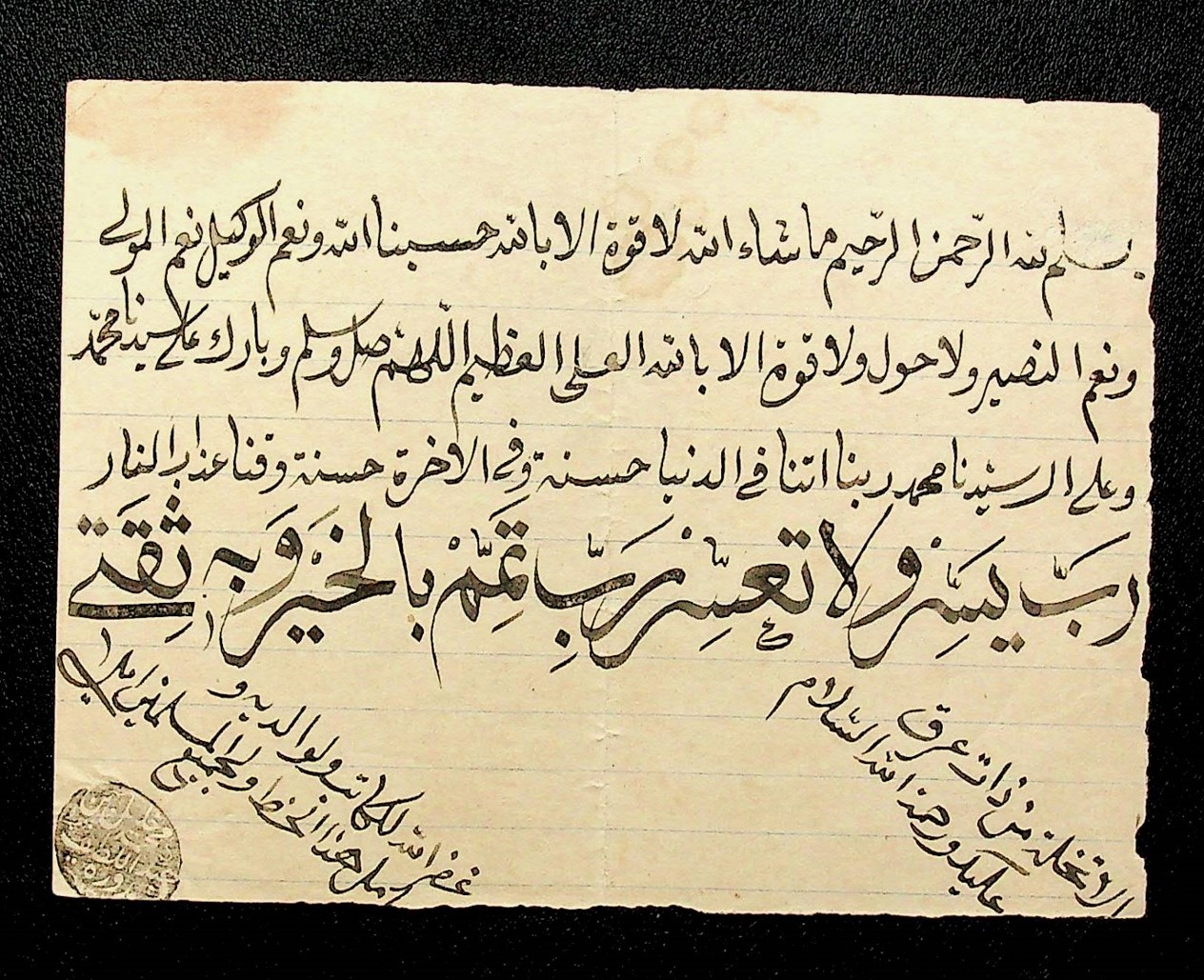

Halaman pertama dari manuskrip Or. 4716. Foto pribadi.

Di atas adalah halaman pertama dari manuskrip tersebut:

Titiang nunas ampura ring Allah ane luwih Hagung ane ten wenten tuhan liane ring dane ane hidup ane yang prahagian maleh titiang meliputi ring dane ulih katadurhaken titiang maleh sekatah dosa titiange maleh titiang meliputi ring dane ulih sekatah ane ten kesenangan ring Allah taala untuk ucapan titiange maleh fikirane titiange maleh penengah titiange maleh penganut titiange Malaikat titiange maleh pengwaswasee titiange Ya Allah Ya Tuhan titiange Titiang nunas ampura ring tuhan untuk dosa titiange

Terjemahannya sebagai berikut:

Saya memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Yang tiada tuhan selain Dia Yang Hidup dan menjaga sekalian manusia. Saya telah durhaka dan banyak dosa. Saya banyak memperoleh kesenangan dari Allah ta’ala. Saya mengucapkan dan berfikir segala yang saya perbuat akan selalu diawasi oleh malaikat. Ya Allah ya Tuhan! Saya memohon ampun kepada Tuhan atas dosa saya.*

Artinya pada masa awal abad ke-20, seorang ulama Bali telah menulis kitab tasawuf dalam bahasa Bali halus dengan aksara Pegon. Namun setelah itu, nampaknya, tradisi ini tidak berlanjut. Sehingga manuskrip pegon Bali adalah sesuatu yang amat langka. Artinya, penulisan pegon dalam bahasa Bali sudah tidak hidup lagi di pesantren-pesantren di Bali.

Seorang santri dari Bali saya tanya, “Pernahkah sebelumnya melihat aksara pegon dalam bahasa Bali?”

Jawabnya adalah, “Kalau saya sendiri dan teman-teman sepondok saya dulu, sepengetahuan saya, belum pernah. Aksara pegon [dalam] bahasa Bali saya baru tahu dari Panjenengan, Mas.”

Keresahan Gus Mus di atas memang sangat beralasan. Meskipun setelah kemerdekaan cakupan pegon meluas dengan masuknya bahasa Indonesia, reproduksi ajaran agama yang diungkapkan dalam aksara tersebut jauh berkurang dalam berbagai bahasa.

Ditambah lagi jika kita mempertimbangkan tembang macapatan, kidung, serat, dan suluk, yang sejak munculnya pegon di abad ke-16 sangat marak mewarnai khasanah kitab-kitab pegon, konten yang semisal sudah hilang tidak lagi muncul dalam tulisan pegon dalam bahasa kontemporer di masyarakat lagi. Hal ini lebih buruk jika kita melihat satu contoh kemandegan tradisi pegon Bali yang sempat muncul di awal abad ke-20.

Santri-santri di pesantren barangkali berargumen bahwa pegon masih hidup di pesantren untuk memaknai kitab-kitab kuning. Namun apakah itu saja sudah cukup? Tentu tidak, bukan?

*Terima kasih disampaikan kepada Efri Arsyad Rizal, mahasiswa Bali di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dan ibunya, Siti Ahdar, atas transliterasi dan terjemahan manuskrip Pegon Bali tersebut.