Yapi Tambayong a.k.a Remy Sylado berulang-tahun ke-74 pada 12 Juli 2019. Perayaan ultah diwujudkan dengan memamerkan karya-karyanya berupa lukisan serta buku-buku sastra di Balai Budaya Jakarta. Karya lain Remy yang “intangible” berupa kepiawaiannya berteater serta berolah suara ia peragakan saat pembukaan pameran yang dihadiri oleh KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Remy membaca puisi tanpa teks dan menyanyi dengan suara meliuk-liuk. Hadeluuu hadeluuu huu..huu….

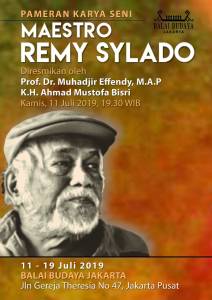

Saya (mungkin Anda juga) mendapati tiga gagasan dalam satu perjumpaan di sini, yakni Remy Sylado, Gus Mus, dan Balai Budaya. Tiga gagasan tersebut, jika digabung, akan membangun satu gagasan utuh tentang bagaimana seharusnya penghargaan terhadap “perwakilan” pemajuan kebudayaan. Maka wajarlah jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI “hadir” dalam wujud apa saja untuk menyokong perhelatan bertajuk “Pameran Karya Seni Maestro Remy Sylado” itu, meski Mendikbud Muhadjir Effendi berhalangan datang saat pembukaan pameran, 11 Juli malam.

Remy, makhluk langka dengan kiprahnya yang seabrek di jagat kebudayaan, Gus Mus dengan segala perannya dalam memajukan perabadan dan keislaman, serta Balai Budaya sebagai wadah pergulatan berkesenian yang historik namun terlupakan dan belakangan dicoba untuk dihidupkan. “Membela” dengan menghargai mereka menjadi sikap keberpihakan pada pemajuan kebudayaan dalam konteks yang sangat luas, di zaman ketika kebudayaan dipahami secara sempit hanya sekadar seni, ketika Islam Nusantara dipandang “bukan Islam kaffah”, dan ruang-ruang berkreasi terasa mewah dan mahal.

Remy Sylado dan Gus Mus sepintas bagai dua pribadi dalam dua dunia yang sangat berbeda. Remy berasal dari Indonesia Timur yang berpenampilan modis sedikit nyeleneh (baca: dare to be different). Ia sejak dulu (hampir) selalu mengenakan setelan serba putih dipadu aksesoris cincin batu berendeng di semua jari tangannya. Itu “trade mark” dia. Sekitar tiga tahun lalu saja, penampilannya masih sering seperti itu, meski ia tidak menolak untuk berpenampilan lain. Ia tetap modis hingga sehari lalu, mengenakan kemeja merah dengan dua kancing bagian atas dibuka, memperlihatkan sebagian dadanya yang keriput. Itu baru satu sisi dirinya.

Soal bagaimana ia bisa memiliki beberapa nama alias, itu imajinasi lain dari Remy. Selain Remy Sylado yang merupakan pembacaan not 23761, yang kemudian menjadi nama beken dan panggilannya sehari-hari, nama alias yang lain (menurut Wikipedia) di antaranya Dova Zila, Juliana C Panda, Jubal Anak Perang Imanuel, dan Alif Danya Munsyi (ada Alif-nyaaa). Nama-nama itu ia gunakan sesuai dengan penyertaannya, untuk ditempel di novel tertentu, puisi tertentu, cerpen yang mana, artikel yang mana.

Adapun Gus Mus –semua mafhum– adalah ulama besar dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang Jawa Tengah. Kesehariannya dipenuhi dengan mengaji, membaca kitab, menemui tetamu, mendoakan umat, dan menghadiri (tidak semua) undangan yang membanjir. Gus Mus pun bisa dibilang selalu berpenampilan modis, baik dengan celana atau sarung, dengan peci atau serban, hingga dengan jas dipadu flat cap.

Dalam hal-hal tertentu, bisa jadi Gus Mus cukup naif, seperti ia mengakuinya kemarin, bahwa dulu ia bingung dengan frasa mata keranjang. “Saya dulu bingung, mata keranjang itu apaaa, apa matanya bolong-bolong. Ternyata, kata beliau (Remy), mata keranjang itu mata ke ranjang. Itu tidak banyak orang tahu,” kata Gus Mus sebelum membaca puisi.

Gus Mus betul, soal yang “saru” itu memang keahlian Remy dalam berimajinasi dan itu bisa kita jumpai dalam karya-karyanya, puisi maupun novel. Dalam novelnya, Perempuan Bernama Arjuna, yang diterbitkan Nuansa Cendekia tahun 2013, kalimat mata keranjang itu ada.

Kalimat utuhnya begini, “Walaupun saya tahu, saya tidak cantik, toh saya memiliki rasa percaya diri yang luar biasa, yaitu berdasarkan observasi, bahwa semua perempuan yang paling jelek pun, pasti bisa membuat laki-laki, dalam keadaan darurat, terserang mata keranjang. Arti sebenarnya kata “mata keranjang”, harusnya dieja “mata ke ranjang”, adalah laki-laki yang melihat perempuan serta merta pikirannya tertuju ke atas ranjang”.

Dalam kalimat selanjutnya, Remy menulis, “….. Tidak usah berbelit seperti yang dibuat pelik oleh filsafat. Kesimpulannya, getaran paling indah dalam kehidupan harus dimulai dari vagina. Ini sebuah rute di mana ayah lebih dulu masuk sebelum anak keluar darinya”.

“Lho, itu tidak saru, apalagi novel itu adalah filsafat dalam fiksi,” kata Om Remy (begitu saya menyapanya) suatu saat ketika mengobrolkan novelnya. Teman saya yang orang Temanggung namun hijrah ke Bandung langsung menukas, “Saru itu. Mana ada karya Om Remy yang tidak saru”. Obrolan lantas membuat kami bertiga cekikikan, dan saya takjub akan “keliaran” imajinasi berbahasa Om Remy.

Kata Gus Mus, Remy adalah makhluk langka yg stoknya hampir habis, dan ia merasa utang rasa. Remy itu serba bisa. Lukisannya keren, novelnya asyik. Ia juga pintar dalam sejumlah bahasa, mulai bahasa Inggris, Perancis, Arab, Urdu, dan lainnya. “Beliau ini apa saja bisa,” kata Gus Mus.

Saya bahkan selalu berbicara dalam bahasa Jawa dengan Om Remy yang asli Manado kelahiran Makassar itu, hampir tidak pernah berbahasa Indonesia, kecuali ketika wawancara cukup serius seperti untuk rubrik Aku dan Rumahku di Harian Kompas sekitar sepuluh tahun lalu. Selebihnya, ketika bertemu tanpa sengaja di Taman Ismail Marzuki, di warung kopi di Cipinang, di Balai Budaya, di Bentara Budaya Jakarta, hingga di Gedung Merdeka Bandung, kami ngobrol dengan bahasa Jawa, bahkan Om Remy yang memulai.

“Sus, cobo jiwiten tanganku sing tengen, aku ra kroso opo-opo (Sus, coba cubit tangan kananku, aku tidak bisa merasakan apa-apa,” kata Om Remy suatu saat di BBJ. Ia santai saja mengatakannya, seperti baru sembuh dari pilek. Padahal, ia belum lama keluar dari rumah sakit karena mengalami pendarahan (ringan) di otak, hingga sebagian lengan-tangan mati rasa.

Remy dan Gus Mus dipertemukan oleh satu gairah seni yang sama, sastra dan (mungkin) seni rupa. Sebuah perkenalan yang kebetulan (yang disadari puluhan tahun kemudian), ketika pada tahun 70-an Gus Mus mengirimkan puisinya ke Majalah Aktuil yang pada rentang 1970-1975 sangat masyhur berkat sentuhan puisi mbeling-nya Remy. Remy, mana tahu itu puisi Gus Mus, yang waktu itu memakai nama samaran, meski Gus Mus tahu Remy.

Ketika Gus Mus dan Remy bertemu di Semarang beberapa waktu lalu, yang artinya lebih dari 30 tahun kemudian, banyak hal yang kemudian terungkap. “O jadi waktu itu kamu yang kirim puisi,” kata Remy. Karena klop, dan merasa utang rasa, Gus Mus yang belum lama ini kontrol kesehatan ke Malaysia, pun merasa harus datang pada pembukaan pameran di Balai Budaya.

Ketika Gus Mus dan Remy Sylado bertemu di Balai Budaya, rasanya ada sesuatu yang beresonansi. Pembukaan pameran digelar di halaman yang “cuma secuil” yang biasanya untuk parkir kendaraan, dan meja untuk makanan diletakkan menyandar ke dinding luar gedung. Tempat bersejarah itu masih seperti itu saja, meski telah sedikiiiiit direnovasi. Mafhumlah saya ketika Ketua Balai Budaya Syahnagra Ismail begitu berapi-api dalam sambutannya. “Balai Budaya yang bersejarah ini akan secara rutin memberi penghargaan pada maestro-maestro kebudayaan,” kata Syahnagra, lantang.

Saya jadi ingat beberapa tahun lalu ketika Balai Budaya yang lokasinya sangat strategis di kawasan Menteng ini dimasuki banjir. Para seniman gaek “mengeluh”, memikirkan bagaimana tempat itu bisa dibarukan. Merujuk sejarah, kata seorang pengelola Balai Budaya, Aisul Yanto, bangunan tersebut milik para seniman dan budayawan yang dulu tergabung dalam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN), sehingga fungsinya harus tetap dipertahankan untuk kepentingan seni budaya. Namun, status kepemilikan secara legal masih belum jelas, yang mengakibatkan perbaikan Balai Budaya pun terganjal.

Diselingi deru mobil dan motor di Jalan Gereja Theresia, yang hanya berjarak dua meter dari panggung, Gus Mus pun membacakan puisi Doa Kemerdekaan, dengan beberapa kalimat di akhir yang agak berbeda:

Ya Allah ya Tuhan kami,

Wahai Keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah

Wahai Pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah

Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi

kami negeri sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan,

Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah,

Demi nama-nama agungMu yang maha indah

Demi sifat-sifat suciMu yang maha indah

Demi ciptaan-ciptaanMu yang serba indah

Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami

kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahMu.

Keindahan merdeka dan kemerdekaan

Keindahan hidup dan kehidupan

Keindahan manusia dan kemanusiaan

Keindahan kerja dan pekerjaan

Keindahan sederhana dan kesederhanaan

Keindahan kasih sayang dan saling menyayang

Keindahan kebijaksanaan dan keadilan

Keindahan rasa malu dan tahu diri

Keindahan hak dan kerendahan hati

Keindahan tanggung jawab dan harga diri

Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami

kemampuan mensyukuri nikmat anugerahMu

dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridlai

Selamatkanlah jiwa-jiwa kami

dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami.

Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami

ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami

Kuatkanlah lahir-batin kami

Untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi-

Yang menyeret diri-diri ini dari keindahan sejati,

kemanusiaan dan kemerdekaan kami.

Merdekakanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami

Dari belenggu penjajahan apa saja selainMu.

Ya Nuuru, wahai Cahaya di atas segala cahaya.

Pancarkanlah cahayaMu di mata dan pendengaran kami

Pancarkanlah cahayaMu di telinga dan pendengaran kami

Pancarkanlah cahayaMu di lisan dan perkataan kami

Pancarkanlah cahayaMu di hati dan akal kami

Pancarkanlah cahayaMu di ruh dan kayakinan kami

Pancarkanlah cahayaMu di pikiran dan sikap kami

Pancarkanlah cahayaMu di kanan dan kiri kami

Pancarkanlah cahyaMu di atas dan bawah kami

Pancarkanlah cahyaMu di dalam diri kami

Pancarkanlah cahayaMu, ya Maha Cahya

Sirnakan dan jangan sisakan sekelumit saja

Kegelapan di batin kami.

Ya Allah ya Tuhan kami, kami berdoa sebagaimana Engkau perintahkan

Kabulkanlah sebagaimana Engkau janjikan

Dan ampunilah kami. Amin.

Beberapa tokoh menuliskan impresinya di dalam buku katalog pameran, yakni Mendikbud Muhadjir Effendi, Ketua Balai Budaya Syahnagra Ismail, kurator Mikke Susanto, pengamat seni rupa Eddy Soetriyono, penulis Jaya Suprana, dan Rektor Institut Kesenian Jakarta Seno Gumira Ajidarma. Seno, misalnya, menyebut Remy memiliki ciri khas, yakni kerap menemukan kata baru yang terdengar “aneh” sehingga menimbulkan efek lucu. Dulu ia merasa tidak paham membaca tulisan Remy meski gayanya sangat bisa dinikmati. Lama-lama ia mafhum.

Mikke menyatakan bahwa dalam diri Remy tersimpan ruh kreativitas yang nyaris tak terbatas. “Jika diselami, Saya harus menyatakan bahwa dirinya dilahirkan bukan sekadar sebagai seniman, munsyi, atau empu. Nyata bahwa pekerjaannya bukan saja mengkreasi sesuatu, tetapi juga melakukan kritik terhadap situasi, kondisi, dan karya-karya orang lain. Agaknya modernitas tak mampu mengikuti gerak dan gayanya. Wikipedia pun tak cukup untuk menggambarkan dirinya. Lupakan saja itu semua”.

Rasanya semua orang sepakat melekatkan maestro pada Remy Sylado, yang 12 Juli ini berulang-tahun.

Sebagian karya Remy Sylado:

- Gali Lobang Gila Lobang (1977),

- Ca-Bau-Kan: Hanya Sebuah Dosa (1999), difilmkan tahun 2002.

- Kerudung Merah Kirmizi (2002): memenangi Kathulistiwa Literary Award 2002

- Ling (2003)

- Kembang Jepun (2003)

- Parijs van Java (2003)

- Menunggu Matahari Melbourne (2004)

- Sam Po Kong (2004)

- Puisi Mbeling (2005)

- 9 OKTOBER 1740 (Drama Pembantaian Etnik Cina di Batavia: 2005)

- Bahasa Menunjukkan Bangsa (2005)

- Boulevard de Clichy (2006)

- Novel Pangeran Diponegoro (2007)

- Mimi lan Mintuna, (2007), Naskah Drama

- Kita Hidup Hanya Sekali (2007)

- Jalan Tamblong (2010)

- Hotel Prodeo (2010)

- Namaku Mata Hari (2010), dimuat dalam cerbung Kompas

- Jadi Penulis Siapa Takut (2012)

- Drama Sejarah 1832 (2012)

- Perempuan Bernama Arjuna (1-6, 2013–2017)