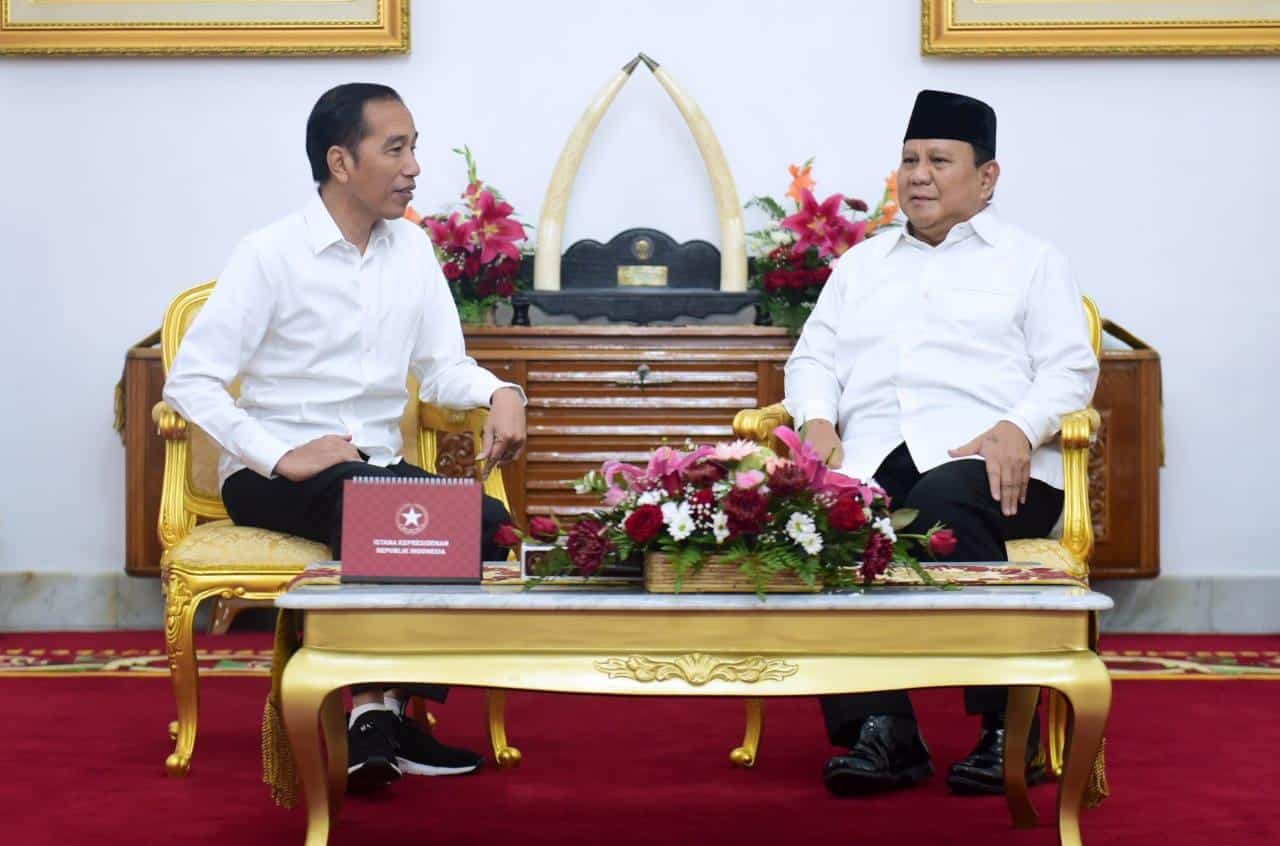

Media cetak dan daring hari-hari ini dipenuhi berita kekecewaan pendukung pasangan Prabowo-Sandi yang menganggap adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Apalagi, dugaan tersebut genap dimentalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Kekecewaan mereka semakin besar setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo digelar di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) serta “diplomasi makan siang” berlangsung antara Megawati dengan Prabowo.

Sejumlah orang melampiaskan rasa frustasi dengan kegiatan negatif bahkan destruktif. Menyebarnya kabar bohong (hoax) di beranda media sosial barangkali dikarenakan ketidakmampuan sebagian orang mengelola emosi. Merebaknya ujaran kebencian di ruang publik menunjukkan bahwa kemarahan, rasa dendam, serta sinisme terhadap lawan politik hingga detik ini masih terpelihara. Dalam taraf tertentu, mereka seolah menobatkan diri selaku seteru abadi, meski perhelatan demokrasi sudah usai.

Kontraproduktif

Setelah Pemilu diselenggarakan secara gegap gempita, muncul gelombang friksi yang tak terbendung derasnya. Dalam tataran realitas, ajang pemilihan pemimpin negeri ini bukannya merekatkan tali persaudaraan dan kekeluargaan, melainkan justru membuat jurang pemisah antara para pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi kian lebar.

Hal di atas diperparah dengan menjamurnya elite politik berwatak culas. Individualisme membimbing mereka untuk selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Hajat hidup rakyat rela dikorbankan demi terpenuhinya kenikmatan sesaat. Perilaku mereka cukup jauh dari kesan berwibawa, terhormat, dan mulia. Pernyataan yang mereka lontarkan bukannya mendinginkan suasana, tetapi justru memekakkan telinga.

Sikap dan tindakan mereka yang kontraproduktif genap melahirkan aksi provokasi. Masyarakat awam yang kurang memahami suasana politik di negeri ini akhirnya terpancing melakukan hal-hal yang cenderung merugikan diri sendiri. Dengan demikian, selain mengingkari identitas sebagai bangsa yang beradab, ulah sebagian elite politik secara tidak langsung mengakibatkan sulitnya rekonsiliasi nasional terwujud.

Geliat Permusuhan

Gejala-gejala pertikaian antarkelompok atau komunitas sebenarnya tidak hanya ditemukan belakangan. Berdasarkan fakta historis, geliat permusuhan sejak lama turut mewarnai tumbuh dan berkembangnya bangsa ini. Apa yang terjadi di bumi Nusantara ternyata tidak selamanya ditandai dengan kedamaian, ketenteraman, serta kerukunan. Munculnya konflik dengan melibatkan beberapa pihak menggambarkan betapa cara instan dianggap sangat efektif untuk mengatasi persoalan.

Berdasarkan data yang ada, riak-riak perpecahan telah ditemukan di berbagai tempat sehingga mengakibatkan angka permusuhan cukup tinggi. Fenomena ini salah satunya dijumpai pada suku Batak (Toba). Uniknya, masyarakat Toba mampu meredam suasana dengan menggelar rekonsiliasi adat.

Bila diperhatikan, masa silam orang Batak kerap diwarnai dengan pertikaian, peperangan sesama sub suku, marga, desa, antardesa maupun antarbius. Namun, beberapa naskah mencatat adanya suatu tata tertib yang mengatur pertikaian orang Toba. Tata tertib tersebut mencakup pertikaian berskala kecil (dalam lingkup keluarga batih) atau pertikaian besar (antarmarga atau bius).

Bungaran Antonius Simanjuntak (2007: 25) mensinyalir bahwa setiap pertikaian selalu berawal dan berakhir melalui “lembaga tata tertib” berbasis adat dan budaya. Yang patut dipuji, orang “berdarah Toba” bersedia mematuhi keputusan atas penyelesaian suatu sengketa. Mereka memegang teguh etika kepatuhan yang tulus terhadap keputusan bersama. Apalagi, sejak dahulu kala suku Batak dikenal gemar menjunjung tinggi kejujuran dan kekesatriaan.

Local Wisdom

Pola rekonsiliasi suku Batak di atas selayaknya diadopsi dalam rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun, inilah di antara kearifan lokal (local wisdom) suku-suku Indonesia yang mesti diserap nilai-nilainya. Seiring dengan masih tingginya friksi akibat percaturan politik, perwujudan prinsip dan etos kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menemukan relevansinya.

Di samping itu, yang tak kalah penting adalah diambilnya sikap toleran oleh semua pihak. Para pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi dituntut mampu mengadopsi ajaran toleransi suku Jawa yang dipraktikkan dengan berusaha sekuat mungkin menghindari persengketaan terbuka.

Menurut Daniel S. Lev, hubungan pribadi orang Jawa dijalankan secara hati-hati, teratur, serta menekankan diplomasi dan rasa hormat. Jika timbul suatu persengketaan, cara menanganinya diusahakan pada level pribadi dengan menyerahkan permasalahan tersebut pada seorang teman, sesepuh desa, atau lurah, yang bertindak selaku juru damai. Langkah ini ditempuh dengan senantiasa menekankan kepentingan bersama sekaligus berupaya meminimalisir konflik. (S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi [peny], 2008: 283-284)