Tiap-tiap orang biasanya memiliki ayat favorit tertentu dalam Al-Qur’an, sesuai dengan kecenderungan intelektual, spiritual, dan personalnya masing-masing.

Orang-orang yang menggemari “ilmu kanuragan”, tentu menghafal dengan baik ayat-ayat yang berkaitan dengan “kejadugan”. Sementara orang-orang yang menggemari mistik atau ilmu tasawuf, tentu akan menyukai ayat-ayat “mistikal”, misalnya ayat 24:35 dalam Surah al-Nur: Tuhan adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini ditafsirkan secara mistikal dan filosofis oleh Imam Ghazali (w. 1111) dalam kitabnya yang masyhur, Misykat al-Anwar.

Salah satu ayat favorit saya adalah QS 2:269: wa man yu'ta al-hikmata faqad 'utiya khairan katsira; barangsiapa diberikan hikmah (oleh Tuhan), sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang melimpah. Jika direnungi secara reflektif dan dengan menggunakan "mata rohani" yang tajam, ayat ini akan membawa kita kepada kebijaksanaan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Apa makna "hikmah" dalam ayat itu?

Ibnu Rusyd, filsuf besar muslim dari Andalusia (Spanyol) yang hidup di abad ke-12, menyepadankan "hikmah" dengan "falsafah" dalam pengertian yang dikenal di Yunani. Dan ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada, sebab kata "sophia" dalam bahasa Yunani sepadan-semakna dengan "hikmah" (kebijaksanaan) dalam bahasa Arab.

Ayat dalam surah al-Baqarah itu, dalam pandangan Ibnu Ruysd, bermakna: barangsiapa diberikan anugerah berupa "filsafat", maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi, filsafat di sini harus dipahami dalam pengertian "hikmah" seperti akan saya jelaskan di bawah.

Al-Razi (w. 1209), seorang teolog dari abad ke-12 yang menulis tafsir massif "Mafatih al-Ghaib", menafsirkan hikmah di sini, antara lain, sebagai berikut: "al-takhalluq bi-akhlaqi Allah 'ala qadri al-thaqah al-basyariyyah"; berusaha untuk berakhlak sebagaimana akhlak Tuhan seturut dengan kemampuan manusia.

Dengan kata lain, hikmah adalah usaha manusia untuk meniru tindakan Tuhan, untuk mendekati sifat-sifat ketuhanan. Oleh karena itu, dalam tradisi filsafat Islam, seorang filsuf, alias seseorang yang mempelajari dan mempraktikkan hikmah dalam kehidupannya, biasa juga disebut sebagai "al-muta'allih", seseorang yang mencoba meniru dan mendekati sifat-sifar ketuhanan ("muta'allih" berasal dari akar kata "ilah" yang artinya: Tuhan).

Seorang filsuf besar Iran yang hidup hampir sezaman dengan Kiai Mutamakkin (Kiai Cebolek) dari Pati, yaitu Mulla Shadra (w. 1640), misalnya, disebut sebagai "shadr al-muta'allihin", seorang "muta'allih" (dalam pengertian: seorang bijak yang berhasil medekati sifat-sifat ketuhanan) yang paling terdepan.

Apa yang dikatakan baik oleh Ibnu Rusyd maupun al-Razi, walau diungkapkan dalam rumusan yang beda, pada dasarnya mengandung pengertian yang sama: hikmah adalah suatu kebijaksanaan yang lahir karena seseorang bertindak sesuai dengan ilmunya, dan dengan cara yang tepat, sesuai dengan siatuasi yang dihadapinya. Tindakan yang tepat, bijak, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan situasi yang ada sejatinya adalah "tindakan ketuhanan" itu sendiri. Itulah akhlak yang sejatinya akhlak. Seseorang yang medapatkan anugerah hikmah semacam ini, ia mendapatkan kebaikan yang berlimpah, sebagaimana diungkapkan dalam QS 2:296 itu.

Di sini, kita harus membedakan antara dua hal: "ilmu" dan "hikmah". Ilmu adalah sejenis informasi atau pengetahun yang bersifat "nadzari", teoritis, yang berhasil kita transfer ke dalam pikiran atau otak. Ilmu adalah suatu entitas atau keberadaan yang sifatnya "virtual"; dia hanya ada dalam pikiran, belum mengalami transformasi menjadi tindakan. Sementara hikmah lain lagi: ia adalah ilmu yang sudah berubah menjadi laku, menjadi akhlak, menyatu dengan tubuh kita. Hikmah adalah –kalau mau memakai bahasa dalam filsafat mutakhir-- adalah "an embodied knowledge", suatu pengetahuan yang sudah menyatu dalam tubuh kita.

Pengetahuan tentang bagaimana cara berenang yang tertuang dalam buku-buku mengenai "teknik renang" adalah ilmu. Tetapi teknik renang yang sudah menyatu menjadi bagian dari tubuh Michael Phelps, seorang jagoan renang Amerika yang masyhur itu, adalah "hikmah". Teknik kungfu yang tertulis dalam buku adalah ilmu. Tetapi teknik kungfu yang sudah menyatu dalam tubuh seorang Bruce Lee adalah hikmah, karena ia telah menjadi "an embodied knowledge", ilmu yang ditubuhkan.

Dalam pandangan filsuf muslim klasik (dan pandangan serupa juga kita jumpai dalam tradisi filsafat Yunani), sumber kebahagiaan (al-sa'adah [Arab]; eudaemonia [Yunani]) bukanlah harta, atau bahkan ilmu dalam pengertian "pengetahuan teoritis" (al-'ulum al-nazariyyah), melainkan "hikmah", yaitu ilmu yang sudah menjadi "laku". Orang-orang Jawa sebetulnya memiliki istilah yang sangat bagus: ilmu dan "ngelmu". Ilmu adalah pengetahuan sebatas sebagai informasi. Tetapi "ngelmu" adalah pengetahuan yang telah menyatu menjadi prilaku. "Ngelmu iku kalakone kanti laku," demikian dikatakan dalam Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV (w. 1820).

Ilmu yang tidak berlanjut menjadi "laku", menjadi panduan dalam prilaku hidup sehari-hari, dan berhenti hanya menjadi informasi yang ditimbun di kepala, akan mejadi sumber kesengsaraan. Seseorang yang memiliki banyak informasi dan pengetahuan mengenai banyak hal, tetapi tidak bisa "meng-eksekusi" pengetahuannya itu, dia bisa mengalami frustrasi yang berat, bahkan depresi. Ini terjadi pada banyak sarjana yang meraih pengetahuan berlimpah dari Barat, kemudian pulang ke tanah air, dan, karena satu dan lain hal, tidak bisa menerapkan ilmunya itu. Orang-orang seperti ini rentan mengalami tekanan mental yang akut. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi seorang yang memiliki ilmu adalah mendapatkan "panggung", kesempatan, lahan, "kavling sosial" untuk menerapkan ilmunya: untuk menerjemahkan ilmunya itu menjadi "laku", lalu melahirkan "hikmah".

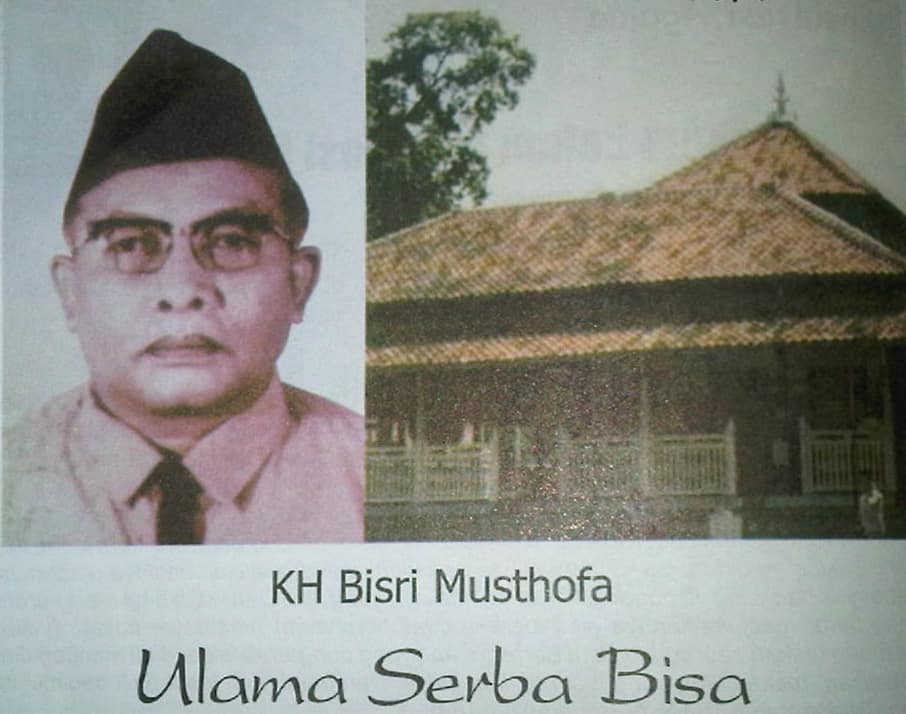

Bagi saya, keistimewaan para kiai di pesantren-pesantren bukanlah karena banyaknya ilmu yang mereka kuasai, meruahnya kitab yang mereka koleksi dan pajang ruang tamu – melainkan kemampuan para kiai itu menjadikan ilmu yang mereka miliki sebagai "laku".

Dari segi ilmu, jelas para kiai itu kalah jauh dari para sarjana dan profesor yang mengajar di perguruan tinggi modern. Publikasi ilmiah para kiai di pondok-pondok itu jelas sangat minimal, jika malah bukan nihil sama sekali. Tetapi, dari segi hikmah dan "laku", jelas para kiai itu jauh mengungguli para profesor di universitas-universitas modern. Sebab, para kiai ini tidak sekedar mempelajari ilmu sebagai "an exercise in intellectual luxury", menjalani suatu kegiatan inelektual yang mewah. Bagi mereka, ilmu adalah langkah awal untuk menjadi seorang yang bijak.

Ilmu yang tertansformasi menjadi "laku" inilah yang membuat seseorang bisa memiliki "kualitas linuwih". Di pesantren di daerah pantura Jawa Tengah, kualitas seperti ini disebut: "suwuk". Seseorang yang telah me-"lako"-ni ilmunya sepanjang hayat, ia akan bisa menjadi "guru" dalam pengertian "mursyid" (master) yang bisa dapat mengubah watak dan kepribadian orang lain, seperti tergambar dalam kisah Sunan Kalijaga yang berubah total, dari seorang yang berperangai buruk menjadi seorang wali, hanya gara-gara bertemu dengan sosok bijak, muta'allih, bernama Sunan Bonang.

Seorang "hakim" adalah seperti seseorang yang menguasai ilmu "alchemy" dalam pengertian tradisional. Sebagai disiplin ilmu, alkemi jelas sudah terdiskreditkan oleh penemuan kimia modern. Tetapi sebagai "ilmu rohani", alkemi jelas tidak bisa digantikan oleh ilmu yang terakhir itu. Alkemi adalah ilmu yang dipercayai bisa mengubah logam biasa (misalnya besi) menjadi logam mulia (seperti emas). Seorang "hakim" yang "muta'allih" layaknya seorang ahli alkemi: dia bisa bertindak seperti Sunan Bonang itu – mengubah seseorang yang akhlaknya kasar, preman (persis dengan logam biasa – "besi") menjadi seseorang yang berkahlak mulia, seperti "emas".

Hikmah adalah ilmu yang bersifat transformatif. Ia mengubah seseorang dari "logam biasa" menjadi "logam mulia", dari manusia biasa menjadi "insan kamil", manusia sempurna. Ini tidak terjadi pada ilmu yang berhenti menjadi pengetahuan teoritis belaka. Hikmah adalah ilmu yang mengalami transformasi menjadi laku, dan dari sanalah kebahagiaan memancar.

Sekian. Selamat menikmati akhir pekan