“Nabi Muhammad Bercukur”: Sebuah Tembang Kerinduan dari Nusantara

Di masa kini umat Islam mengenal berbagai madah ekspresi kecintaan kepada Nabi saw. Pada umumnya ekspresi ini ditandai dengan karangan sastrawi oleh seorang Arab dan menggunakan bahasa Arab.

Madah Burdah, misalnya, adalah karya dari Imam Syarafuddin Abi Abdillah Muhammad bin Sa’id Al Bushiri (kitab ini aslinya berjudul al-Burdah fil Mahabbah wal Madhi ala Sayyidil Mursalin). Ia dikarang oleh Imam Bushiri untuk mengenang sang Nabi sekaligus untuk mendapat barokah dari beliau agar Imam Bushiri dapat sembuh dari penyakitnya.

Penggunaan bahasa Arab juga berimplikasi dengan metrum yang digunakan madah ini. Madah sebanyak 164 bait disusun dengan timbangan puisi Arab yang disebut Bahr Basith. Kesimpulan umum ini juga berlaku pada pujian-pujian lain yang sangat masyhur di masyarakat Indonesia, termasuk kasidah Barzanji dan ad-Diba’i.

Sebenarnya ekspresi kecintaan kepada Nabi saw. banyak sekali dikarang oleh ulama-ulama Nusantara. Pada masa puncak kepopulerannya dahulu, madah-madah ini juga dilantunkan di banyak daerah di Nusantara.

Namun berbeda dengan ragam madah di bagian pertama, pujian-pujian kerinduan ini jelas ditulis oleh pengarang Nusantara dan menggunakan bahasa daerah.

Salah satu madah kerinduan kepada Rasul yang di masa lalu sangat populer adalah sebuah madah berjudul “Nabi Muhammad Bercukur”.

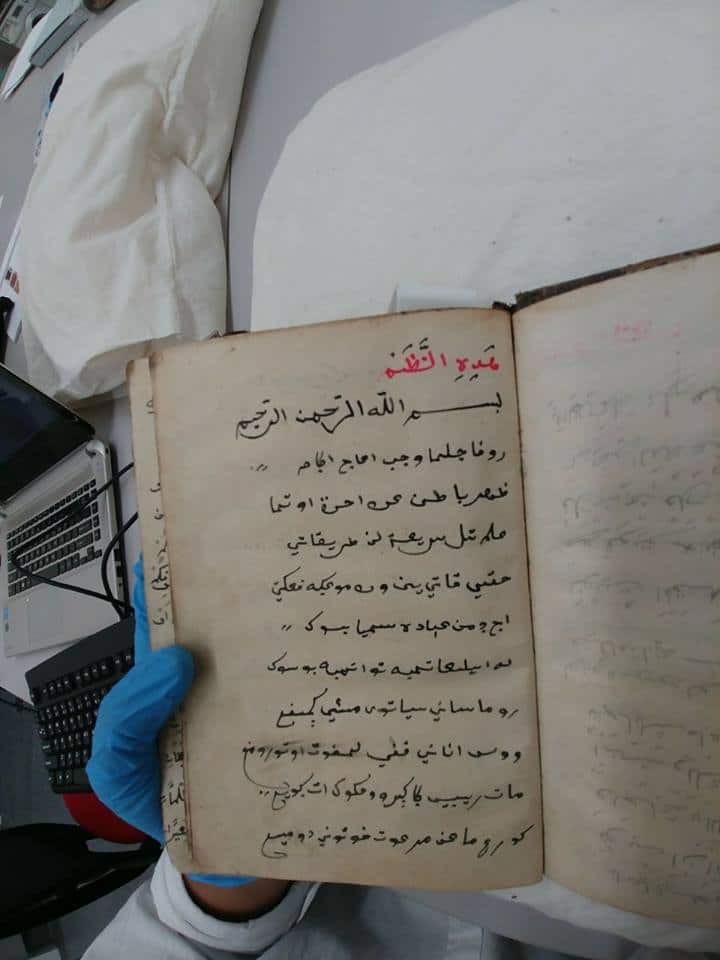

Karya sastra ini sempat populer dengan dibuktikan persebarannya yang cukup luas di Nusantara. Manuskrip-manuskrip yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa puisi bermetrum macapatan ini tidak hanya ditemukan dalam bahasa Jawa, namun juga dalam bahasa Jawa Sasak, Sunda, Arab, Aceh, Makasar, dan Melayu. Aksara yang digunakan pun beragam mulai dari aksara Jawa, Bali, Sasak, Pegon, dan Latin (Meij 1996, 11).

Nama yang digunakan untuk menyebut satu tembang ini pun beragam. Nama-nama ini disandarkan kepada rujukan kajian-kajian terkait dan informasi dari katalog perpustakaan yang menyimpan naskah-naskah tersebut. Nama-nama itu mencakup, Nabi Paras, Nabi Cukur, Nabi Muhammad Bercukur, Muhammad Paras, Paras Nabi, Singir Parase Nabi Muhammad, Paras Rasul, Serat Parasipun Kangjeng Nabi Muhammad (Meij 1996, 9–10).

Syair ini menggambarkan ditulis oleh seorang yang hendak melipur laranya. Dia berkata:

Bismillah. Saya menulis ini sebagai pelipur hati yang menjerit. Saya, penulis syair ini, menderita, tak berharga, dan sengsara. Hatiku terbenam ke dalam lautan kegelapan. Saya selalu tak tenang dan tak menemukan ketentraman. Dalam derita, saya memohon belas kasihan... (Terjemahan dari penulis. Meij 1996, 21).

Hampir senada dengan umumnya syair pujian kepada Nabi saw. misalnya Burdah Al-Bushiri, syair ini juga diilhami rasa rindu yang mendalam kepada Rasul. Penderitaan yang hendak dihalau dengan mengingat sang kekasih.

Syair ini, seperti judulnya, mengisahkan episode dalam kehidupan Sang Nabi ketika akan bercukur. Cukur yang digambarkan sebagai proses yang suci.

Kisah dimulai dari seorang yang bertanya kepada Abu Bakar “Kapankah Nabi dicukur? Darimana kain penutup kepala beliau berasal? Pada hari apa? Pada tahun berapa? Pada tanggal berapa? Berapa usia beliau ketika dicukur?”

Rententan pertanyaan di atas dijawab dengan kisah yang panjang.

Abu Bakar menceritakan bahwa beliau bercukur atas wahyu dari Tuhan yang turun ketika beliau berada di Mekah di tengah-tengah situasi perang. Malaikat Jibril turun membawa titah Tuhan. Dan Muhammad menerima titah Allah subhanahu wa ta´ala.

Kisah berlanjut hingga seluruh rambut Sang Nabi yang patut dicukur telah dicukur. Bahkan diberikan angka berapa jumlah helai rambut Nabi, yaitu seratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua helai.

Hal penting dari kisah ini adalah koreksinya atas kesalahan pemahaman kebahasaan kosakata dalam bahasa Jawa, Melayu, juga Indonesia kini. Kata “hyang” dalam manuskrip ini, sebagaimana dalam banyak manuskrip Islam lainnya, digunakan sebagai kata pengganti bagi Allah subhanahu wa ta’ala. “Hyang misesa bumi” adalah “Allah Dzat Yang Maha Mengatur Dunia”.

Ia telah mengalami perubahan sejak masa Islam masuk ke Jawa ratusan tahun sebelumnya dan menggantinya dari makna Hindu-Buddha-nya. Hal ini seperti sejarah penggunaan kata Allah yang tadinya digunakan untuk sesembahan kaum kafir Mekkah yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam atasnya. Hingga beberapa banyak wahyu yang turun selalu menggunakan kata rabb, hingga akhirnya turun surah al-Ikhlas. Pada hari ini, kamus-kamus Jawa justru melakukan pemutarbalikan sejarah. Apa yang telah diislamkan dikembalikan ke masa sebelum Islam datang.

Kata “hyang”, oleh kamus-kamus ini, dipahami sebagai dewa dari dewa-dewa masyarakat Hindu-Buddha.

Syair ini sekali lagi meyakinkan umat muslim Indonesia bahwa usaha pribumisasi Islam telah dilakukan masyarakat kita sejak lama.

Dia mengambil bentuk syair kerinduan kepada Nabi dalam metrum daerah. Dia mengambil bentuk penyesuaian makna disertai penerimaan terhadap kosakata lokal untuk menyebut unsur-unsur utama dalam ajaran Islam. Dia tidak ambil pusing terhadap ketidakmampuan seseorang menyebut unsur-unsur ini dalam bahasa Arab.