Seorang pembaca, baik itu kitab ataupun buku, sering saya menyebutnya dengan “aktivitas ziarah”. Dan secara bahasa memiliki arti yang serupa dengan ritus ziarah yang rutin dilestarikan warga Nahdliyin.

Hanya saja, garis tebal perbedaan antara keduanya terdapat pada objeknya. Kalau-lah ziarah kubur merupakan kegiatan berkunjung ke gundukan tanah pekuburan, kemudian bersimpuh khidmah sambil merapal beberapa doa yang khusus untuk mereka yang telah tiada.

Sedangkan, ziarah ini memiliki penjelasan yang unik, ia menempatkan kitab atau buku sebagai kuburan yang imajiner di angan pembaca sebagai tempat bersemayamnya sebuah pemikiran, gagasan, dan ide pengarang.

Jadi, kegiatan membaca sama artinya dengan berkunjung (ziarah) ke makam ilmu dari peninggalan seorang pengarang kitab atau buku.

***

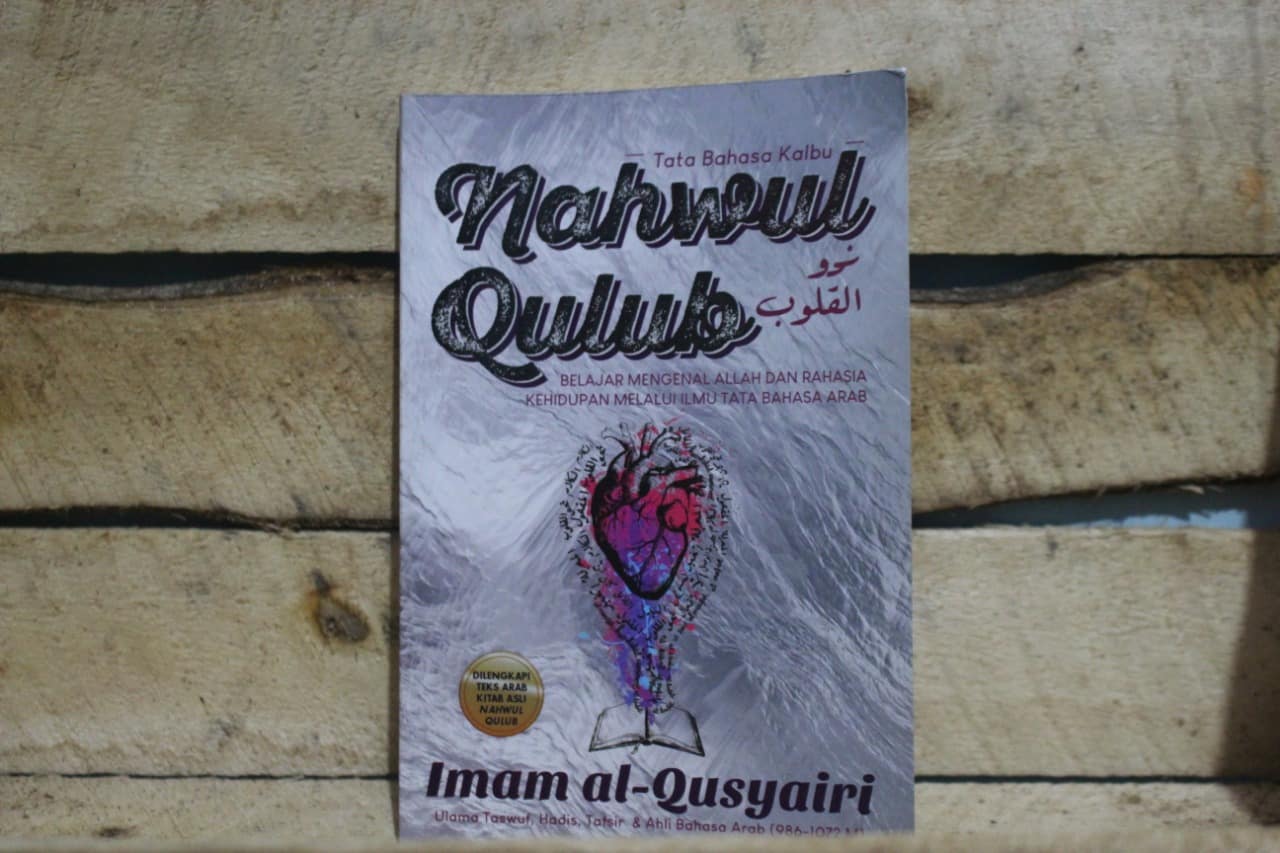

Hal ini seperti yang saya lakukan saat membaca buku Nahwul Qulub buah tangan mendiang Imam al-Qusyairi (986-1072 M), yang telah diterjemahkan oleh guru alfiyah saya saat tsanawiyah.

Imam al-Qusyairi adalah sosok ulama yang sangat mumpuni di berbagai disiplin keilmuan, selain tata bahasa arab dan tasawuf yang memang menjadi pokok bahasan utama dalam buku tersebut, ia juga ahli di bidang ilmu hadits, ilmu tafsir, dan ilmu fikih.

Lewat bukunya tersebut, ulama kelahiran Ustu ini seolah-olah ingin menegaskan kepada generasi saat itu dan setelahnya, bahwa tiada mungkin seoarang ulama besar mengesampingkan urgensi dan eksistensi ilmu nahwu dari persada panggung keilmuan. Pasalnya, nahwu memang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami disiplin keilmuan lainnya sehingga mampu memperoleh tujuan dengan pemahaman yang matang dan final.

Pernyataan di atas senada dengan penuturan Imam al-Qusyairi sendiri terkait makna nahwu secara leksikal, menurutnya nahwu adalah sebuah cara menuju satu tujuan, yang berarti mampu mengucapkan kalimat dengan benar (al-Qashdu ila shawab al-kalam).

***

Sementara itu, nilai lebihd dan keunggulan yang ada pada Imam al-Qusyairi bukan pada ulama lainya, terletak pada bagaimana ia menemukan cara pandang baru dalam melihat ilmu nahwu. Idenya begitu cemerlang (untuk tidak saya katakan aneh). Bagaimana mungkin terma dasar kenahwuan seperti kalam, mu’rab dan mabni bisa dipertalikan dalam bingkai sufistik yang notabene ranah ilmu hakikat yang metafisik.

Namun, nyatanya keraguan dan ketidakmungkinan itu terjawab oleh naskah kitabnya yang sudah dikodifikasi dan diklasifikasi dengan baik menjadi dua bagian, Nahwul Qulub Kabir dan Nahwul Qulub Shagir.

Ia berhasil mengkorelasikan antara nahwu konvensional (gramatika eksoterik) dan nahwu qulub (gramatika esoterik) serta memadu-kaitkan antara nahwu zahir dan nahwu batin.

Terma-terma dalam ilmu nahwu seperti kalam, i’rab dan bina’, ma’rifah dan nakirah, isim mufrod, isim tatsniyyah dan jamak, fi’il-fi’il, mubtada’, khabar, fa’il, maf’ul, dan lainya lagi menjadi medium Imam al-Qusyairi dalam mengeksplorasi dimensi sufistik dari kerangka umum nahwu konvensional (eksoterik).

***

Bicara perihal nahwul qulub (esoterik-sufistik) sama dengan bicara tentang suatu metode agar dapat mengucapkan perkataan yang terpuji berdasarkan hati (al-Qashdu ila Hamid al-Qaul bi al-Qalb).

Sebagaimana perkataan ilmuwan Perancis Blaise Pascal, yaitu:

“Hati (qalbu) mempunyai logikanya sendiri yang sulit dipahami oleh akal.”

Hati seorang sufi pun sama dalam mengaktualisasikan dialog. Dialognya mempunyai keragaman tersendiri dengan cara yang intim nan mesra. Yaitu al-Munadah (dengan cara memanggil-manggil Allah) dan al-Munajah (dengan cara merasakan Allah).

Maka menjadi tidak heran apabila ungkapan ketauhidan manusia dalam munadahnya mempunyai tingkatan yang berbeda-beda.

Pertama, “La ilaha illa Allah”, inilah tingkat eksoterik (ibarat kulit atau serabut kelapa), adalah ungkapan tauhid bagi kebanyakan orang.

Kedua, “La ilaha illa Huwa”, ini adalah tingkat esoteris (ibarat tempurung kelapa), maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di semesta alam ini bersumber dari yang satu al-Haqq.

Ketiga, adalah makna yang diperas dari makna (ibarat daging kelapa), munadah-nya lebih tinggi lagi “La ilaha illa Ana”. Bahwa tidak ada di dunia ini selain-Nya.

Dan tingkat yang paling intinya inti adalah “munadah” yang sangat puncak, inilah santan dan sari pati. Hanya “Ana, Ana, Ana” yang mereka haturkan. Karena yang wujud dan abadi cuma “Ana al-Haq” (Aku Tuhan) selain-Nya fana.

Sampai di sini, saya coba petikan satu topik penjelasan dalam buku tersebut.

Menurut konteks nahwu konvensional kalam terbagi menjadi mu’rab dan mabni. I’rab sendiri adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh faktor pengubah (‘amil) Perubahanya bisa berarti tanda harakat, pemberian sukun dan pengurangan huruf. Dan kalimat yang mengalami perubahan di akhirnya disebut mu’rab.

Sedang bina’ adalah tetapnya bagian akhir kalimat; tidak mengalami perubahan baik tetapnya harakat dan sukun. Dan kalimat yang bagian akhirnya tetap dinamakan mabni.

Bahasa hati juga demikian, puncak bahasa hati seorang sufi adalah saat mengalami proses “tawajud”, “wajd” dan “wujud”.

Tawajud adalah tangga permulaan seorang sufi merendahkan diri di hadapan Allah dengan wirid atau lainya.

Setelah itu menapaki tingkat wajd, kondisi batin dimana ia merasakan kelezatan batin seperti cinta (mahabbah), cinta kepayangan (‘isyq) dan lainya. Di sini eksistensi al faqir (sufi) telah disirnakan.

Kemudian adalah derajat wujud yang merupakan tujuan akhir sufi wujud al-Haqq (wujud Allah). Dalam tingkatan wujud ini eksistensi sufi telah hancur (fana).

Selain itu, bentuk-bentuk i’rab terbagi lagi menjadi empat wajah, yaitu: rafa’, nashab, jar (khafdh), dan jazm. Demikian pula pada tataran nahwul qulub, macam hati terurai menjadi empat bagian.

Pertama , “i’rab rafa’ hati” adalah tingginya kekuatan spiritual yang mendorong seseorang menempuh jalan tasawuf.

Kedua, “i’rab nashab hati”, kesiapan jiwa dan raga seseorang untuk taat kepada Allah. Ketiga, i’rab jar hati kerendahan diri dan hati.

Keempat, “i’rab jazm hati”, terkuncinya hati dari segala sesuatu, selain Allah.

Begitulah sekelumit uraian dari buku tersebut. Untuk itu, guna melengkapi penjelasan yang lainya pembaca yang budiman bisa membaca sendiri.

Perlu diketahui bersama bahwa sepeninggal Imam al-Qusyairi banyak bermunculan kitab-kitab yang menggarap interkoneksi antara kajian nahwu dan sufi. Salah satunya adalah al-Futuhat al-Qudusiyyah fi Syarh al-Muqaddimah al-Ajurumiyyah karya Ibnu Ajibah. Kemudian ada lagi kitab Maniyyah al-Faqir al-Munjarid wa Sairah al-Murid al-Mutafarrid buah tangan Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad al-Kuhany, tak lekang juga karangan kiai nusantara kita; Kiai Nur Iman Mlangi Yogyakarta, kitabnya al-Sani al-Matalib.

Jika sebagai peziarah kubur saya belum bisa menapaki tanah Naisabur, Persia (Iran) untuk bersimpuh di pemakaman Imam al-Qusyairi. Tapi, sebagai peziarah karya (kitab) saya sudah coba mencecap setetes cahaya ilmunya. Semoga Allah meridhai. Allahu yarham, walahul fatihah