Di dalam bab awal bukunya, Amira banyak mengutip pendapat Imam al-Ghazali tentang mimpi sebagai suatu ‘tanda’ dari dalamnya capaian ruhani seseorang yang telah dianugerahi “penyingkapan” oleh Allah swt.

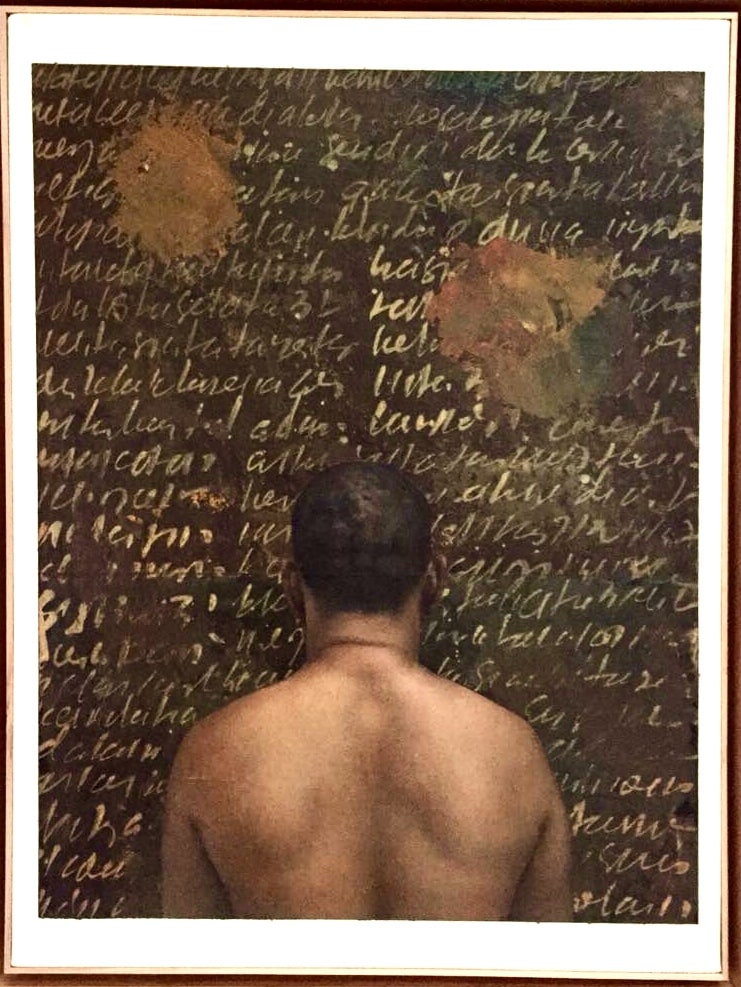

Mimpi sebagai cermin bening dari hati yang menampung informasi dari ‘lembaran-lembaran’ (alwah) catatan rahasia yang terpelihara di alam gaib.

Artinya, dalam tradisi Islam mimpi merupakan medium seseorang berhubungan dengan orang lain, bahkan dengan “wholly Other” yang transenden seperti Gusti Allah, para rasul, para nabi, dan para kekasih Allah. Mimpi lebih terkait dengan segala sesuatu yang ‘di luar’ diri seseorang.

Dalam tradisi rasionalitas Barat, mimpi dianggap sebagai persoalan internal diri seseorang. Mimpi tidak memiliki makna etis, religius, spritual dan sosial. Mimpi seperti kata Freud disebabkan oleh trauma yang menumpuk dan memadat dalam diri seseorang (kondensasi). Sebagian dari trauma itu berasal dari mampetnya saluran hasrat seksual seseorang.

Kalau tidak dari trauma, mimpi seseorang terkait dengan hal yang paling mengganggunya di hari sebelum dia bermimpi.

“Secara gamblang saya melihat bahwa tidak tanda yang defenitif (jelas) yang dengannya bisa dibedakan kondisi siuman/sadar dengan kondisi ngantuk,” kata Rene Descartes suatu kali.

Bagi Descartes, mimpi tidak menjadi penting, kondisi siuman atau sadar manusia terkait dengan rasionya. Perbedaan ontologis, epistemologis dan etis antara siuman atau sadar dengan ‘ngantuk’ tidak terlalu penting. Dan genderang superioritas rasio mulai dari sini.

Selanjutnya bagaimana mimpi oleh para ahli Barat dianggap sebagai suatu gejala keterbelakangan masyarakat “primitif” atau “biadab” (savage) seperti dalam pandangan E.B Tylor dalam Primitive Culture, Emile Durkhiem dalam The Elementary Form of Religious Life (1926).

Levy Buhrl dalam How Native Think (1926, J.S Lincoln dalam The Dream in Primitive Culture, dan Freud dalam The Interpretation of Dream. Pandangan ini juaga diamni oleh Nietzche, Jean Paul Satre, Malinowksi dan seterusnya.

Hanya Michel Foucault yang berpandangan berbeda. Dalam sebuah tulisan awalnya, Fouault mengatakan:

“Dream, Imagination, dan Existence.” Katanya, mimpi sebagai “penyingkapan obsolut akan masalah etika”.

Ia melanjutkan, bahwa mimpi pada dasarnya personal tetapi menjadi medium yang ‘menyemplungkan’ seseorang ke dalam semesta, ke dalam kosmos. Bagaimana seseorang melaui mimpi memasuki semesta yang berbeda, dan menangkap gambar-gambar yang ‘riil’ yang mirip dengan gambar fisikal seperti dirinya.

Beberapa Antropolog lain, seperti Vincent Crapanzano sudah mengusulkan suatu bentuk baru dari “Antropologi imaginasi” karena apa yang dibayangkan oleh sistem pemikiran dominan hari ini sebagai imaginasi berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat lain.

Imaginasi, dalam tradisi masyarakat Amerika Latin misalnya, adalah realisasi pengetahuan. Imaginasi adalah moda lebih tinggi dalam menangkap berbagai informasi pengetahuan.

Mimpi sebagai rukyah lebih dekat diterjemahkan sebagai perjumpaan dengan ‘gambar-gambar kebenaran’. Dan imaginasi sebagai level lebih tinggi dalam menangkap ‘kebenaran’ harus dibersihkan dari ‘debu sekulerisasi’ yang mengotori makna imaginasi itu sendiri.

Sekali lagi ini hanya bagian terkecil dari apa yang diteliti Amira soal lanskap imaginasi masyarakat Kairo. Baginya mimpi dan imaginasi terkait dengan persoalan yang lebih luas.

Berlanjut..