Tidak ada yang menyangka, bahwa wajah Islam di Abad 21 telah berubah drastis daripada abad yang lalu. Pada paruh pertama Abad 20, Islam mampu menjadi titik temu antara setiap cita-cita yang diperjuangkan oleh elemen pergerakan. Islam Indonesia adalah agama dengan posisi historis yang mapan, kosmopolit, dan terbuka pada perubahan.

Gambaran tentang Islam sebagai agama ‘ksatria’, di mana setiap pemeluknya merasa memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan kemerdekaan bagi semua manusia hanya terjadi di abad lalu. Saat ini, segmentasi Islam begitu terlihat. Islam seperti masuk ke dalam jeratan ideologi politik yang membelenggu dan membuat agama ini nampak ranum.

Setiap gejolak mengandung konsekuensi; bergerak atau tergantikan. Lenggam Islam yang terus menerus terlibat dalam kehidupan politik membuat agama ini kerap dihadapkan pada situasi yang serba sulit, terkhusus bagi para pemeluknya di perkotaan.

Muslim perkotaan, seperti di Jakarta, ketika masyarakat dihadapkan pada situasi ketidakadilan yang begitu massif, membuat cara beragama menjadi penuh amarah. Berbeda halnya dengan Muslim di pedesaan Jawa misalnya, yang juga terkooptasi oleh budaya masyarakat; mudah menerima dan lebih sabar.

Dalam setiap corak masyarakat menjalankan agama Islam, ada konteks memori yang secara naluriah menggiring masyarakat bersikap sesuai para pendahulunya. Terkikisnya memori, membuat pemahaman Islam mengarah ke kondisi yang paling dekat dengan situasi sosial yang dihadapi.

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam tidak pernah lepas dari konteks sosial pemeluknya. Begitupula dengan citra agama ini, yang akan terus berkembang rupa-rupa mengikuti sikap dan kaidah sosial yang diyakini oleh masyarakat. Menjadi fundamentalis atau kosmopolit pada dasarnya bukan sebuah pilihan, tetapi di mana kita hidup, di sana, cara kita beragama ditentukan.

Memori Islam, Memori Indonesia

Melihat situasi belakangan, memori kolektif tentang Islam tidak pernah dipandang sebagai suatu hal yang harus dikedepankan. Masing-masing kelompok memiliki kecenderungan untuk mengambil satu narasi yang mendukung kepentingan ideologisnya masing-masing.

Ini adalah cermin bahwa kita memang belum bijak dalam beragama, belum sepenuhnya mau bersikap adil dengan agama yang kita peluk. Ingatan tentang Islam selalu dilepaskan dari ingatan Indonesia. Padahal keduanya saling mengikat satu sama lain.

Akan sulit memahami konteks Islam Indonesia tanpa memahami sejarah Indonesia itu sendiri, khususnya sejak masa pergerakan nasional (1908-1945). Islam waktu itu menjadi agama dengan pengikut yang paling gigih memperjuangkan Indonesia merdeka. Hal ini bukan berarti peran agama lain begitu kecil, melainkan dalam setiap momen, Islam selalu berada di garis depan, sejak Sarekat Islam, Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, pemahaman Islam harus mampu diluruskan. Perdebatan mengenai sila pertama dalam Piagam Jakarta berakhir setelah peserta sidang menimbang konteks sosial-budaya masyarakat di atas konteks politik dan ideologi.

Hal di atas menunjukkan bahwa setiap gejala politik yang sedang berkembang, harus dikembalikan pada konteks masyarakat itu sendiri. Islam tidak bisa dipandang hanya sebagai agama yang berdiri di atas tanah air Indonesia, ada kebudayaan yang semestinya juga patut dipahami, dirawat, dan dipertahankan.

Struktur bahasa Indonesia yang tidak mampu membagi dengan jelas konteks masa lalu, masa kini, dan masa depan selayaknya bahasa Inggris ataupun Arab telah berakibat pada cara masyarakat memahami sejarah secara bias. Ada kecenderungan mempermainkan narasi, mengambil sedikit yang mendukung kepentingan tertentu, dan membuang yang banyak walaupun penting dalam konteks lebih luas.

Fenomena Islam yang dipraktikan dengan penuh amarah pada Muslim perkotaan telah membuka sebagian besar mata masyarakat, bahwa ada yang salah dari cara kita beragama selama ini, atau ada yang salah dari cara kita memahami ingatan Islam, konteks sosial, dan budaya masyarakat.

Bagaimana mungkin seorang Muslim yang diwajibkan untuk menghargai sesama menjadi begitu kasar dalam berbicara dan begitu ringan mensyiarkan kebencian. Ini tidak lain sebagai ekspresi Muslim perkotaan dengan gairah beragama yang konservatif, ada misi pemurnian agama melalui cara-cara politik.

Hal semacam ini sudah sewajarnya ditentang, Islam kian jauh dari citra kosmopolitanisme yang memandang kehidupan ini adalah arena universal. Melalui universalitas yang dihayati, agama menjadi lebih akrab dengan setiap insan pemeluknya.

Memori Islam Kosmopolitan

Setiap melihat tagline bertulis ‘Islam Kosmopolitan’, maka setiap individu akan mengarahkan ingatannya pada Gus Dur atau Cak Nur, seolah-olah ada situasi psikologis yang menginginkan mereka hidup kembali. Tetapi hal itu adalah kemustahilan, sebagai pewaris, kita dihadapkan pada dua pilihan; merawat ide itu atau melupakannya sama sekali.

Memori tentang Islam kosmopolitan sebenarnya nampak lebih kentara apabila kita melihat kaum pergerakan nasional di paruh pertama Abad 20. Saat itu, Islam berhasil mengakomodasi setiap kepentingan elemen pergerakan untuk melahirkan kemerdekaan Indonesia. Kita cukup toleran waktu itu, energi untuk bertengkar dihamburkan untuk menggoyang kekuasaan kolonial.

Tetapi, lagi-lagi kita gagal mereproduksi ingatan itu, kita lebih sibuk berpikir bagaimana Islam dibela, bagaimana agama ini mencapai titik kemurnian yang paling jernih. Seperti sebuah ilusi yang dipraktikan, cara kita beragama seperti seorang pengidap gangguan kejiwaan, anggapan yang justru dapat melahirkan pertumpahan darah berkepanjangan. Indonesia tidak pernah menjadi diskursus di dalamnya.

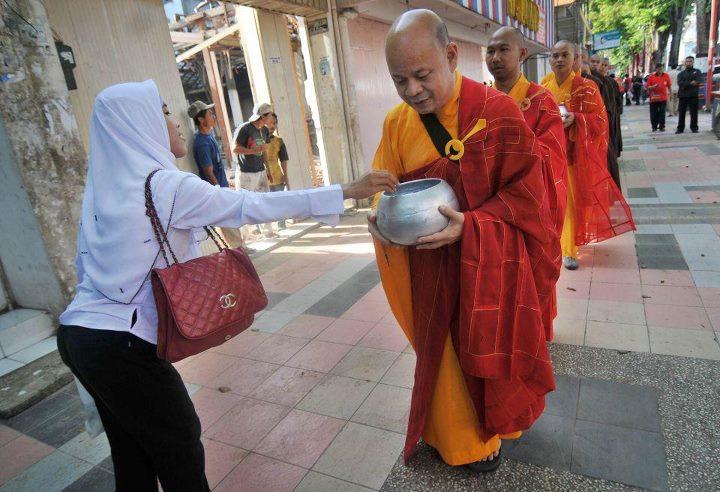

Islam kosmopolitan adalah pekerjaan rumah dengan soal yang cukup banyak. Di antaranya menjunjung persamaan, menolak diskriminasi, dan bersetia pada keberagaman. Semuanya dapat dibayangkan seperti sebuah simpul, akan putus/rusak apabila salah satu sisinya ditarik terlalu kencang.

Menjadi muslim kosmpolit adalah menjadi manusia Indonesia yang toleran. Ada konteks bangsa yang harus diperhatikan, ada konteks pluralisme, dan rona budaya yang berseri. Dalam sekali hentakan, ketika perang atas nama agama dikobarkan, semuanya akan hancur lebur berantakan.

Saat ini setiap muslim kosmopolit harus melihat media sosial sebagai arena beribadah, tidak ada cara lain lagi selain melawan narasi penuh kebencian yang berkeliaran bebas dari waktu ke waktu.

Ada tantangan yang begitu keras menghadang, muslim kosmopolit selayaknya sedang ‘mendayung di antara dua karang’, satu sisi saja hilang keseimbangan, akan rusak sisi yang lain, karam, ke dasar kehidupan yang telah menopangnya.