Imam Ja’far ash-Shadiq (gurunya guru para imam mazhab) suatu waktu disowani seseorang yang datang bersama Nu’man bin Tsabit alias Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Mengetahui salah satu tamunya adalah pemuka agama, yang didengar dan diketahuinya sangat kuat menggunakan pendekatan nalar dalam menakwil dalil-dalil (kita tahu Abu Hanifah terkenal dengan pendekatan istihsan-nya), beliau berkata:

“Hukum Allah itu hanyalah Allah yang Maha Tahu, maka janganlah mengedepankan akal semata. Bisakah Anda menjelaskan lebih berat mana dosa seorang pembunuh dengan pezinah?”

Abu Hanifah menjawab, “Lebih berat dosa pembunuh.”

Imam Ja’far ash-Shadiq berkata, “Lalu mengapa kepada pembunuhan, Allah berkenan menerima dua saksi, sedangkan kepada perzinahan, Allah tidak menerima kesaksian kurang dari empat orang?”

Abu Hanifah terdiam.

“Sekarang lebih utama mana ibadah salat dengan puasa?”

Abu Hanifah menjawab, “Lebih utama salat.”

“Tapi mengapa Allah tidak memerintahkan mengganti salat bagi perempuan yang haid dan Allah menyuruh mengganti puasanya?”

Abu Hanifah tak bisa menjawab lagi.

Imam Ja’far ash-Shodiq berkata, “Sesungguhnya Allah melakukan apa saja sesuai apa-apa yang dikehendakiNya….”

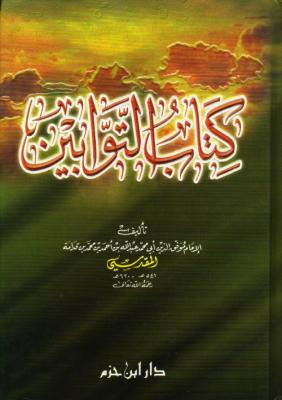

Riwayat yang saya nukil dari kitab an-Nawadir karya Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi ini kiranya tetap relevan untuk kita jadikan pengingat diri dalam merelasikan iman dan nalar. Tentu saja, terdapat perbedaan hakiki antara manusia yang beriman dengan yang kurang beriman atau tak beriman dalam menempatkan posisi nalar logikanya di hadapan hal-hal yang spiritual. Ada hierarki yang dijadikan pegangan pokoknya dan tepat di sisi inilah kualitas rohani kita mencerminkan perbedaan satu sama lainnya.

Di dalam Alquran, semua khitab-Nya, entah yang sifatnya perintah, larangan, anjuran, dan lain sebagainya, selalu mendahulukan kata “amanu” (orang-orang yang beriman), baru kemudian lain-lainnya, termasuk berilmu atau nalar logika.

Fakta ini seyogianya bisa menjadi perlambang bagi kita bahwa keimanan mendahului rasionalitas. Kita bisa menyaksikannya langsung pada sejumlah aspek nyata dalam kehidupan, termasuk hari ini, betapa sangat banyak realitas yang hanya “bisa selesai” dengan mengimaninya saja. Melibatkan nalar yang ndakik-ndakik pada aspek-aspek demikian hanya akan memicu anomali yang tak berkesudahan, kemudian kita menemukan diri ini terkapar dalam belantara halimun kesengkarutan. Stres dan depresi merupakan contoh nyata yang luar biasa merunyak di antara kita sebagai akibat-akibat pembangkangannya.

Dahulu, Abu Bakar Ash-Shiqqiq telah mencontohkannya –hal-hal yang hanya selesai dengan diimani. Tatkala Rasul saw bertutur tentang perjalanan Isra’ Mi’rajnya, semua orang mengoloknya. Mengatakannya gila. Tampillah Abu Bakar ash-Shiddiq dengan pernyataanya yang amat terkenal, “Umpama Muhammad Saw menuturkan hal yang jauh lebih tak masuk akal, akulah orang pertama yang akan mempercayainya….”

Prof. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah jilid pertama menuliskan bahwa Allah lah yang Paling Ghaib dan tiada yang lebih ghaib (Anda relevan untuk membacanya “paling tak masuk akal”) daripadaNya. Segala keghaibanNya meniscayakan semata penerimaan dalam bentuk iman sebagai sikap terbaik kita. Inilah sang mukmin. Sikap meragukanNya, apalagi tak mempercayaiNya, otomatis menjadikan seseorang keluar dari barisan muttaqin. Begitu beliau menafsirkan ayat dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu’minuna bil ghibi….

Sudah pasti, paparan ini tidak pernah saya maksudkan untuk meragukan keparipurnaan iman dan ilmu serta dedikasi Abu Hanifah. Tidak. Juga tidak di sini letaknya untuk menyimpulkan bahwa ilmu, nalar, adalah hal yang tiada guna. Ilmu, nalar, tetaplah cahaya, yang sengaja dikaruniakanNya kepada kita untuk turut membentangkan jalan bagi keparipurnaan iman dan amal. Insya Allah, lain waktu, kita diskusikan.

Kutipan saya terhadap tuturan Imam Ja’far ash-Shadiq di atas tiada lain semata untuk memperlihatkan suatu impresi rohani bahwa janganlah ketidakmampuan nalar dalam menjelaskan suatu hal menjadikan kita lantas enteng-entengan menyatakan “keberadaan di baliknya adalah tiada”. Di balik setiap ketidaktahuan pasti ada pengetahuan; di balik setiap ke-tiada-an pasti ada ke-ada-an. Dan hanya imanlah yang memberikan jalan untuk menuntaskan semua itu sampai pada derajat yang paripurna, yang sungguh amat kita butuhkan untuk meraih ketenteraman hidup.

Ijinkan saya ulangi lagi fatsun tersebut dengan ungkapan berikut:

“Pada segala sesuatu yang tak nampak oleh jangkauan mata dan nalar kita niscaya sejatinya ada sesuatu itu sendiri. Pada sesuatu yang begitu, tiada jalan bagi kita untuk memahaminya kecuali dengan penerimaan semata. Pemahaman acap kali adalah semata penerimaan. Dan setiap penerimaan niscaya menyumbangkan makna hidup yang luar biasa.” Wallahu a’lam bish shawab.

Permisi, tapi ada typo antara alinea 14 – 16 (dari kata kata dahulu sampai diskusikan)

1. Shiddiq

2. Cek lagi latin Ayat Al Baqarahnya

Makasih banyak