Buku autobiografi tak selalu berkisah tentang si penulis. Di buku, kesaksian-kesaksian diberikan menurut persepsi pribadi atau publik. Muhamad Radjab mengisahkan diri dan kehidupan di Minangkabau dalam buku autobigrafi berjudul Semasa Ketjil di Kampung, 1913-1928 (Balai Pustaka, 1950).

Di halaman-halaman akhir, kita dapati kesaksian tentang haji. Radjab mengisahkan bahwa masa 1920-an menjadi episode mengejutkan: “Kaum adat turun harganja…” Pesona kaum adat dalam urusan kehormatan telah mengalami penurunan derajat, digantikan kaum bergelar haji. “Para pemuda berlumba-lumba mempeladjari agama, mana jang mampu pergilah ke Mekah, supaja kembali di kampung telah memakai serban, djubah, makan kurma, minjak samin, dan lain-lain, serta tinggi deradjat hidupnja dalam pergaulan hidup”, tulis Muhammad Radjab. Haji memiliki faedah-faedah agama dan duniawi. Pengisahan Radjab cenderung mengarah ke pamrih duniawi ketimbang agama. Orang-orang ingin dianggap “kaum agama” atau “kaum haji”.

Kesaksian Radjab mengesankan ada keganjilan pemahaman agama di Minangkabau saat dihadapkan pada kuasa adat dan situasi kolonialisme. Modernitas menderu berakibat penurunan derajat kaum adat. Angan beragama justru bersifat simbolis dan rawan manipulasi. Minangkabau menjadi ruang rebutan makna dari ekspresi religius dan “teater sosial”. Radjab memberi sindiran:

“Sebab itulah maka banjak orang jang ingin mendjadi hadji di Minangkabau pada masa itu. Setiap tahun, beratus-ratus. Sebagian besar memburu kedudukan sosial dan penghargaan umum. Sedikit jang ikhlas, jang betul berbakti kepada Tuhan.”

Episode kemonceran kaum bergelar haji dengan pamer surban dan jubah perlahan tergantikan oleh peran saudagar. Kita mendapat ingatan tentang haji sebagai representasi “teater sosial” dan gejolak pemahaman agama di Minangkabau.

Pengisahan dari Radjab serupa laporan Snouck Hurgronje mengenai fenomena haji pada masa akhir abad XIX dan awal abad XX. Si penasihat kolonial itu melaporkan bahwa orang pergi melaksanakan haji ke Makkah ingin mendapatkan kehormatan, ditampilkan secara ekspresif dengan mengenakan jubah dan surban saat sudah tiba kembali ke kampung (Snouck Hurgronje, 1993).

Beribadah haji juga menjadi hasrat Hamka saat berusia 19 tahun. Hamka dalam buku autobiografi berjudul Kenang-Kenangan Hidup (1951) menulis ambisi pergi haji. Hamka mengisahkan diri: “… hendak ke Mekah, pulang kelak dengan memakai serban.” Ekspresi jubah dan serban menjadi andalan setelah melaksanakan haji. Dulu, orang bergelar haji dengan berjubah dan berserban membuktikan pembedaan status sosial dan “pelaksanaan” peraturan kolonial berkaitan jenis pakaian bagi kaum haji dan kaum awam.

Kisah di Minangkabau berbeda dengan kisah di Jawa. Biografi para tokoh jarang memuat kehendak berjubah dan berserban mengacu kepemilikan gelar haji.

Di Jawa, pengenaan jubah dan surban tampak asing. Kita pantas mengingat keputusan Haji Samanhoedi, HOS Tjokroaminoto, dan Misbach setelah pulang dari Tanah Suci. Mereka tetap mengenakan pakaian biasa bernuansa Jawa, Eropa, dan Arab. Mereka tak mengharuskan diri berjubah dan berserban. Haji Misbach malah berpenampilan Jawa untuk memberi pesan bahwa gelar haji tak mesti mengubah orang berpenampilan mirip “orang Arab” atau berlebihan pamer simbol-simbol agama.

Sekian tokoh berikhtiar melakukan “pribumisasi” Islam melalui pakaian, tak tergoda berpenampilan Arab. Situasi sosial-kultural dan iklim antara Arab dan Jawa berbeda, berkonsekuensi tak ada “kewajiban” berdalih ekspresi kesalehan dengan jubah dan serban.

Sikoet dalam buku berjudul Rahasia Padang Pasir Terbuka (AB Sitti Sjamsijah, 1951) menginformasikan ambisi-ambisi orang pergi beribadah haji. Jurnalis di majalah Muhammadiyah Adil (Solo) mencatat kebiasaan orang-orang Indonesia di Makkah dan Madinah. Mereka menanggalkan pakaian lawas menjadi berjubah, mengganti kopiah dengan serban. Perubahan pakaian dianggap bakal menjelaskan perubahan tingkat kesalehan dan legitimasi sebagai haji.

Sikoet pun berkelakar tentang imaji kehormatan saat jemaah haji pulang ke kampung. Mereka bergelar haji dan hajah. Sikoet pun menggelari diri dengan sebutan Haji Sikoet.

Sekarang, gelar haji dan pakaian sering menimbulkan dugaan-dugaan ganjil. Kita merasa ada sikap berlebihan saat orang ingin mengesahkan diri telah menunaikan ibadah haji.

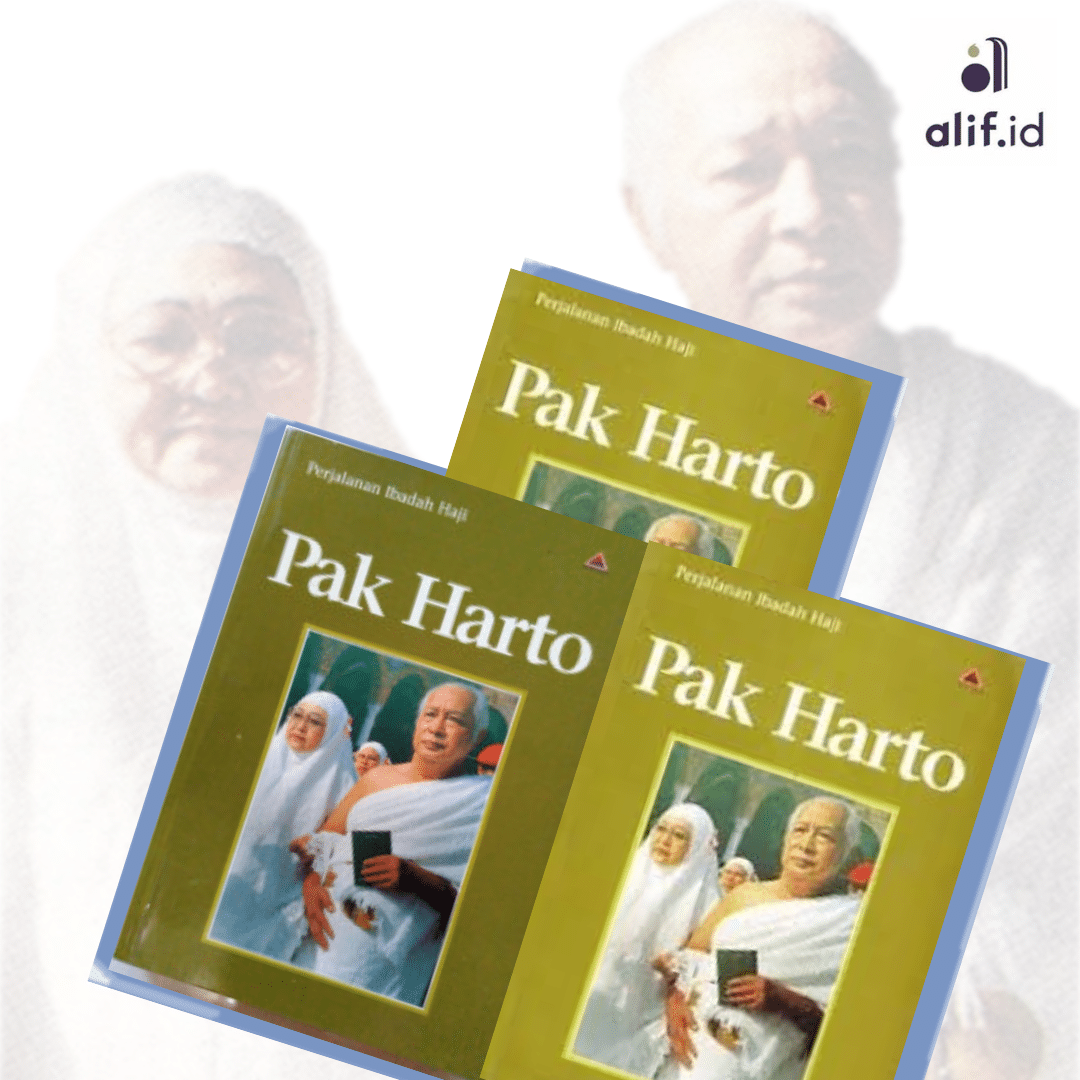

Mereka ke Tanah Suci ingin bergelar, berjubah, dan berserban. Puncak dari penggunaan gelar haji pernah muncul pada masa Orde Baru, setelah Soeharto pulang dari dari beribadah haji, 1991. Soeharto berubah menjadi Haji Muhammad Soeharto alias berhasrat meninggikan derajat berkonteks politik dan agama. Barangkali Soeharto berkeinginan memiliki otoritas besar dalam mengatur urusan-urusan agama mirip para penguasa di Jawa pada masa silam.

Kita beruntung tak mendapati Soeharto berjubah. Pengenaan jubah bakal membuat publik tercengang dan bercuriga. Soeharto tetap berpakaian pejabat besar tanpa ambisi pamer simbol-simbol agama melalui pakaian. (Baca: Humor Gus Dur tentang Soeharto Naik Haji)

Dulu, hasrat berjubah sempat membuat ibadah haji pudar makna. Di pelbagai catatan biografis dan laporan pemerintah kolonial, orang beribadah haji tak cuma demi bisa berjubah.

Pada abad XVII, sekian orang tercatat melaksanakan haji dengan imbuhan maksud menempuh studi di Hijaz. Hasrat berhaji dan berilmu juga tercatat dalam perjanjian perdamaian VOC dan Mataram saat dipimpin Amangkurat, 24 September 1646. Orang-orang diperkenankan berangkat ke Tanah Suci menggunakan kapal VOC jika bertujuan studi alias meningkatkan pengetahuan agama (M Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, 2007).

Kecenderungan studi mulai meningkat sejak abad XIX dengan keberangkatan para pelajar dari Jawa dan Sumatra. Mereka menempuh studi dan berhaji. Sekian tokoh malah menjadi pengajar di Makkah dan Madinah. Snouck Hurgronje juga melaporkan bahwa orang-orang menganggap berhaji adalah “jalan untuk menuntut ilmu.” Berhaji berarti berilmu. (Baca: Snouck Hurgronje: Bapak Kajian Islam di Indonesia?)

Pemenuhan keinginan berilmu di Tanah Suci bakal membawa perubahan gagasan dan misi pembaruan di jagat keilmuan. Para ulama dan kaum terpelajar biasa pulang dengan mengabdikan diri mengajar di pesantren, madrasah, sekolah. Ilmu tak cuma menjadi “jubah” tapi amalan.

Derajat keilmuan pun memunculkan agenda pembentukan jaringan ulama di pelbagai negeri, bermaksud meningkatkan pengetahuan agama dan berimplikasi politis (Azra, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, 2002). (Baca: Syekh Nawawi Banten, dari Soal Apartemen hingga Calo Haji)

Kaum haji berperan sebagai juru bicara dakwah agama dan ilmu, menebar pelbagai ide untuk memicu pembaruan atau penguatan pemahaman agama melintasi batas-batas geografis. Berhaji dengan perolehan ilmu memungkinkan para ulama bergelar haji memiliki otoritas dan kesanggupan mengembangkan Islam melalui pelbagai institusi pendidikan.

Memori berhaji di kalangan bumiputra menjadi awalan dari kesadaran kita mengerti maksud orang-orang berangkat ke Tanah Suci. Sekarang, memori bisa dibandingkan dengan kecenderungan orang-orang berhaji untuk memiliki kehormatan sebagai pejabat, artis, tokoh publik, intelektual, sastrawan, dan saudagar. (Baca: Haji Penguasa: dari Sultan Manan hingga Soekarno)

Mereka bisa tergoda mengartikan haji demi pemunculan pesona dan legitimasi sosial-politik ketimbang pemenuhan ibadah demi Tuhan. (Baca: Ulama-Ulama Besar yang belum Berhaji)

Pulang dari Mekah, kaum bergelar haji mungkin cenderung menampilkan diri “berjubah” status sosial atau imaji politis ketimbang “berjubah” ilmu. Begitu.

Menyombongkan diri memang dilarang Allah, tetapi berpakaian secara Arab, secara Belanda, atau bahkan cara China atau India, sepanjang menutup orat, tidak ada larangannya dalam Al Qur’an dan Sunnah.Jadi boleh saja.Pakai pakain Jawa tetapi untuk sombong dan membanggakan ke Jawaannya atau Keindonsianya juga sama konyolnya dgn yg membanggakan jubah Arab.(Q.S.Al Hujarot ayat 13).