Lelaki menua tapi masih gagah. Ia tampil sederhana tapi bisa membuat orang-orang terpana. Rambut itu gondrong. Ia mengenakan tas kain. Sosok bukan mengesankan dari jagat akademik. Lelaki bernama Acep Zamzam Noor pun kurang menampilkan diri seperti khas manusia-pesantren.

Di Pesantren Tebuireng, Jombang, 3 Desember 2022, ia duduk di ruangan dingin. Duduk agak tenang dan serius menikmati omongan kaum pintar mengenai “sastra pesantren”. Duduk dan mendengar bukan pekerjaan enteng. Ia tampak minum dan makan. Peristiwa biasa bagi tubuh: kepantasan atau kenikmatan.

Pada siang tanpa bisa melihat matahari, penulis dalam percakapan bersama Acep Zamzam Noor. Percakapan tak penting. Kami bermula dari buku dagangan di atas meja. Obrolan berlanjut dengan usaha-usaha dokumentasi buku-buku dan majalah-majalah lama. Penulis bercerita hidup bersama ribuan buku dan majalah di rumah. Acep Zamzam Noor pun mengenang masa lalu bersumber buku dan majalah.

Penulis mengaku suka membuat kliping. Acep Zamzam Noor berbagi cerita mulai mengumpulkan puisi-puisi tercecer di pelbagai koran dan majalah masa lalu. Ia sudah menggubah puisi sejak remaja. Ratusan puisi telah dipublikasikan di koran dan majalah, belum semua disimpan rapi dan diterbitkan menjadi buku. Konon, ia menerima kiriman potret-potret bersumber koran dan majalah dari teman-teman dan para pembaca. Dokumentasi mula-mula dibagikan di media sosial.

Percakapan rampung dan nasi sudah habis. Acep Zamzam Noor bergerak ke masjid. Penulis melihat ia mengelus rambut panjang sebelum sujud. Pemandangan indah saat beribadah. Ia sedang dalam peristiwa sakral.

Peristiwa penting tentu saat ia duduk di deretan kursi pembicara di simposium tentang “sastra pesantren”. Ia berbagi cerita mengenai kebiasaan orang-orang Sunda di desa-desa dalam tembang dan cerita. Pesan dan suasana religius menjadikan tatanan hidup selaras. Masa lalu itu belum berhenti ternikmati. Ia pun mengaku sebagai pembaca buku-buku cerita gubahan para pengarang Sunda. Di situ, ia mengerti cerita-cerita religius, menghadirkan acuan dan masalah-masalah pesantren. Sejak kecil, ia telah menempuhi jalan sastra meski tanpa keharusan bercap “sastra pesantren”.

Pulang dari Pesantren Tebuireng, penulis menatap lagi buku-buku berserakan di rumah. Mata untuk buku berjudul Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang (2009). Di jilid 4, ada tulisan pengakuan dari Acep Zamzam Noor. Tulisan dibaca ulang setelah mengalami percakapan sejenak tanpa salaman. Pertemuan singkat pantas terkenang.

Acep Zamzam Noor menulis di Cipasung, 2003: “Saya dilahirkan dan tinggal di lingkungan pesantren, di pinggiran Tasikmalaya. Keluarga besar saya adalah orang-orang pesantren.” Sejak mula, Acep Zamzam Noor itu manusia-pesantren. Pengecapan kadang diralat. Diri dan pesantren belum dibakukan manunggal. Ia melanjutkan cerita: “Pagi sampai siang sekolah, sore, malam dan subuh mengaji seperti halnya santri-santri lain yang mondok di pesantren kami. Saya pun tidur di pondok atau di masjid, sama seperti halnya santri-santri lain. Tapi anehnya, jauh di lubuk hati saya, saya merasa bukanlah seorang santri dalam arti yang sebenarnya.” Ia beranggapan santri itu pengembara, bukan orang tinggal di kampung sendiri. Ralat diajukan untuk biografi diri.

Pesantren itu tempat. Di pengertian berbeda, Acep Zamzam Noor menganggap pesantren itu perdebatan. Pesantren itu tempat belajar agama. Pengertian lazim meski bakal mengikutkan hal-hal berbeda. Di pesantren, Acep Zamzam Noor melihat orang-orang beribadah dan belajar ilmu-ilmu agama. Ia sadar menanggungkan “keganjilan” setelah mengikuti hasrat bersastra. Hasrat itu menimbulkan debat dengan orangtua, guru, dan ustadz. Ia telanjur menggandrungi puisi, menerima konsekuensi perdebatan mengenai seni dan pesantren. Sastra menjadikan Acep Zamzam Noor “gelisah” dan “memberontak”.

Semula, kita mengartikan belum terjadi keselarasan sastra dan pesantren. Acep Zamzam Noor ingin bersastra tapi sulit menemukan “tanah subur” di pesantren. Sastra (modern) itu perkara mungkin tak terlalu penting bagi orang-orang di pesantren. Di jalan sastra, Acep Zamzam Noor berguru kepada Amir Hamzah, Chairil Anwar, Rendra, Sapardi Djoko Damono, Goenawan Mohamad, dan lain-lain. Ia pun mengagumi penulis-penulis dari negara jauh: Octavio Paz, Pablo Neruda, Rimbaud, Rumi, Iqbal, dan Baudelaire. Di tulisan pengakuan, kita tak menemukan babak-babak ketekunan Acep Zamzam Noor membaca kitab-kitab atau mengingat sederet nama penting berdalih pengesahan sebagai manusia-pesantren.

Ruang-hidup pesantren berpengaruh besar dalam gairah menulis puisi. Pada 1982, terbit buku puisi berjudul Tamparlah Mukaku! Penjelasan: “Puisi-puisi ini banyak mengungkapkan suasana hati, panorama alam, gairah cinta dan religiusitas, khususnya kerinduan-kerinduan saya pada sesuatu yang transenden.” Ia telah mendapat para pembaca dan berada di tempat terhormat dalam sastra Indonesia. Keputusan menempuhi jalan sastra bukan kesalahan bila menilik masa-masa ketegangan bersastra di pesantren.

Pada masa 1980-an dan 1990-an, Acep Zamzam Noor itu nama berhak tercatat dalam perkembangan puisi di Indonesia. Ia mendapat perhatian bersama kemonceran Linus Suryadi AG, Nirwan Dewanto, Afrizal Malna, Beni Setia, dan lain-lain. Di pelbagai esai dan ulasan sastra, Acep Zamzam Noor dan sekian puisi biasa mendapat tempat. Nama itu terus tenar. Buku-buku puisi terbit menguatkan gairah bersastra. Ia sadar telah berjalan jauh.

Pesantren menjadi titik mula bila mengingat perjalanan di sastra. Acep Zamzam Noor mengenang: “Jika kembali merenungi awal keberangkatan saya ke dunia puisi, di mana saya tinggal di sebuah lingkungan yang tak ada sangkut pautnya dengan kesenian dan tak ada seorang pun kepada siapa saya harus belajar, maka sekarang saya mulai menemukan jawabannya, yakni suasana. Ya, di kampung saya yang tak lain adalah kompleks pesantren besar, saya mendapatkan suasana yang mungkin tanpa saya sadari waktu itu telah menanamkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa kanak-kanak dan remaja saya, yakni kekhusyukan.” Kita sampai ke ketetapan: pesantren sebagai suasana untuk bersastra. Kita masih dalam babak sastra (modern) Indonesia masih sepi di pesantren, sejak masa 1960-an sampai 1980-an.

Pada masa berbeda, Acep Zamzam Noor membuat kesuburan sastra di pesantren. Zaman telah berubah. Pada akhir abad XX dan awal abad XXI, para santri mulai mengerti dan menggandrungi sastra (modern) di Indonesia dan sastra dunia, tak melulu memihak sastra Arab atau cap sastra Islam. Acep Zamzam Noor memenuhi panggilan dengan menjadi “pengajar” dan “panutan” sastra di pesantren.

Babak 1990-an memastikan keinginan Acep Zamzam Noor tinggal di kampung setelah pengembaraan saat kuliah di Bandung dan Italia. Di pesantren, ia lekas menjadi panutan bagi santri-santri tertarik puisi. Pesantren perlahan menjadi tempat girang bersastra, tak perlu lagi debat-debat corak lama. Acep Zamzam Noor dalam kesibukan dan berurusan dengan orang-orang menanggungkan pelbagai nasib, tak selalu sastra.

Kita sampai pengakuan menetapkan jalinan erat sastra(wan) dan pesantren. Berjalan jauh dan pulang menimbulkan pengertian berbeda. Acep Zamzam Noor mengaku: “… jika seorang penyair ingin setaraf dengan kiai, maka ia harus siap menerima tamu siapa saja dan kapan saja tanpa alasan sedang tidur atau istirahat. Dan satu hal lagi, kalau seorang penyair ingin setaraf dengan kiai maka ia jangan punya pekerjaan tetap. Seorang penyair yang punya pekerjaan tetap – dengan demikian masih punya majikan – maka maqom-nya masih pada taraf santri, bukan kiai. Seorang kiai tidak pernah punya majikan, begitu juga seharusnya penyair.” Pada masa 1990-an, Acep Zamzam Noor itu “kiai puisi”. Orang-orang berhak berguru dan datang membawa kitab-kitab sastra untuk percakapan dan perdebatan. Pesantren pun bersastra.

Pesantren memberi pengaruh besar bagi Acep Zamzam Noor. Ia mengembara untuk menuruti sekian misi. Pada suatu masa, ia pergi sampai jauh. Acep Zamzam Noor terus berpuisi. Ia menganggap sekian tempat pun “pesantren” atau ia membawakan suasana pesantren. Pergi jauh dan lama untuk kembali. Pergi dan pulang dengan puisi.

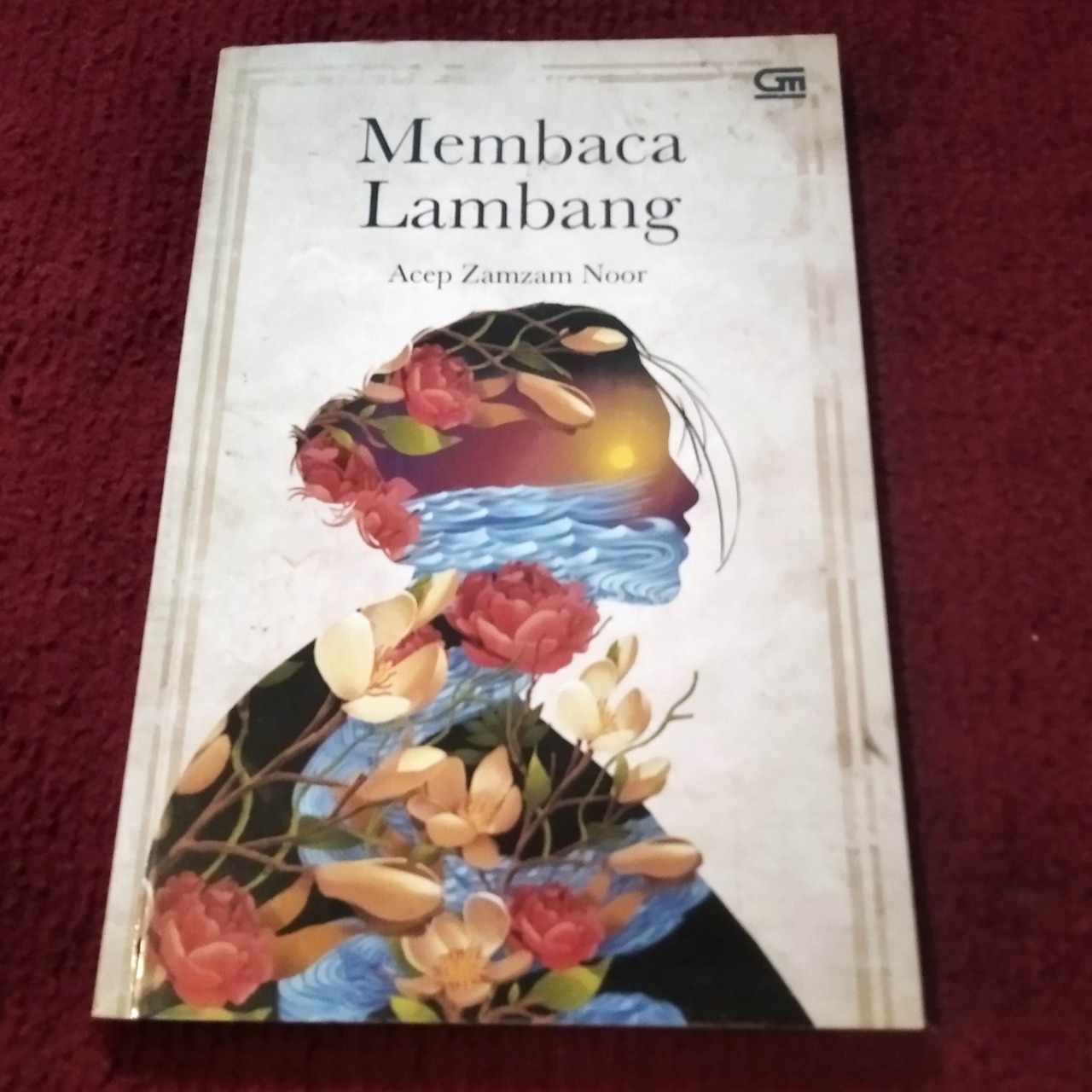

Kita membuka buku berjudul Membaca Lambang (2018). Puisi-puisi gubahan Acep Zamzam dengan pelbagai tempat. Ia tak menulis pesantren tapi ia merasa “santri” di setiap perjalanan. Puisi-puisi masih religius meski tak semua.

Di puisi berjudul “Menjadi Lautan” kita membaca kekhasan estetik Acep Zamzam Noor: Aku berenang/ Aku minum/ Aku bermimpi menjadi sufi/ Sebuah gua hijau penuh kaligrafi/ Pelan-pelan kumasuki. Pohon-pohon bakau/ Menjadi rambut dan janggutku. Ia fasih dengan bahasa-bahasa mengantar ke pengalaman religius. Ia tak sungkan menggunakan diksi lekas terasakan religius.

Kita berlanjut membaca puisi berjudul “Anjung Cahaya”. Acep Zamzam Noor mengunjungi pelbagai tempat, tercatat di puisi. Ia mungkin berfoto tapi puisi-puisi justru ingin menempuhi jalan lestari. Puisi-puisi berbeda alamat tapi kita membaca ada pijakan-pijakan sering religius. Acep Zamzam Noor menulis: Ketika sunyi menyeberangi selat/ Aku sendiri di dermaga biru// Ketika angin mengirimkan isyarat/ Aku melihat sampan meninggalkanku// Ketika rembang meninggalkan kesumba/ Aku menjengkal jarak ruang dan waktu// Ketika senja mematangkan cahaya/ Aku tenggelam di palung rindu. Kelembutan, ketenangan, dan kedalaman sering dirasakan bagi pembaca puisi-puisi persembahan Acep Zamzam Noor. Ketegangan makna terjadi justru dalam penerimaan tanpa tergesa.

Pada saat remaja, Acep Zamzam Noor mengartikan santri itu pengembara. Santri bukan orang tinggal di kampung sendiri. Ia memilih pengertian bila berada di tempat jauh. Ia menjadi pengembara. Pembentukan diri sebagai pengemban dengan kata-kata mengajukan makna. Pengembara itu berpuisi. Ia pun berkitab puisi.

Di puisi berjudul “Membaca Lambang”, kita seperti mendapat “pengumuman” sederhana dalam sikap bersastra dan diri mengembara bakal kembali. Kita mengutip: Sekalipun yang tampak di hadapan tinggal kabut semata/ Tentu ada yang masih bisa diteroka. Aku membaca lambang/ Merenung bagaimana langit merendah dan bumi meninggi/ Namun bukan sedang mengulurkan benang basah ke udara// Pengembaraan adalah detik-detik yang mengalir dari gunung/ Diteruskan sungai ke muara. Sedang penghayatan ibarat pasir/ Yang butir-butir halusnya mengembara ke tengah samudra. Santri itu pengembara. Di tempat-tempat dikunjungi, kesadaran pengembara mewujud puisi-puisi.

Kita kembali lagi ke pengakuan berpuisi. Usia bertambah dan perjalanan telah jauh, Acep Zamzam Noor (2003) insaf: “Sejak awal saya merasa bahwa menulis puisi adalah jalan hidup, bukan sekadar profesi atau pekerjaan yang mendatangkan nafkah. Saya tak pernah bisa menuntut puisi untuk menghidupi saya, untuk bisa menjamin kelangsungan hidup saya…”

Sekian hari lagi, kita mungkin bisa menjadi penikmat buku puisi persembahan Acep Zamzam Noor. Di media sosial, kita membaca pengumuman dari Pustaka Jaya mengenai penerbitan buku puisi berjudul Kasidah Sunyi. Buku mungkin bisa kita khatamkan untuk makin mengerti Acep Zamzam Noor bermula sebagai santri menjadi kiai (berkitab) puisi. Buku itu memuat puisi-puisi lama menandai pengembaraan Acep Zamzam Noor. Puisi-puisi dihidupkan lagi setelah tersimpan sebagai kliping. Begitu.