Tempo hari, bertempat di Gedung YPK Bandung, diskusi antologi cerpen “Orang-orang Pinggiran” karya aktivis sekaligus jurnalis Lea Pamungkas. Selain diskusi buku, ada pertunjukan Isa Perkasa. Isa bikin lukisan sepanjang diskusi berlangsung. Acara yang tak biasa.

Tentu saja masyarakat pinggiran dan tersingkirkan menjadi tema yang tak pernah lekang dianggit para penulis. Di tangan Lea, tema ini menjadi hidup dan tampak betapa keterpinggiran adalah sesuatu yang struktural sekaligus juga kultural. Di sepanjang waktu dan di berbagai lintasan kawasan dan belahan dunia.

Pinggiran juga seringkali lahir dari cara baca yang tidak memadai tentang agama, identitas ras, budaya, seks, juga absennya respon utuh terhadap fenomena globalisme yang menawarkan janji kebaikan sekaligus menyisakan banyak konflik kemanusiaan yang datang silih berganti.

Lea dengan apik mengoptimalkan kekuatan bahasa, mengerahkan daya metafora dan mengolah peristiwa sehingga nampak pinggiran itu bukan sekadar frasa tapi menjadi bagian integral dari sejarah kelam kehidupan di banyak negara. Orang pinggiran menjadi melekat dalam tubuh kita, tetangga, sahabat dan juga menyatu pada negara yang tak pernah tiba pada cita-citanya.

Pinggiran menjadi sangat sosiologis, antropologis sekaligus teologis. Pinggiran sebagai sebuah alamat biopolitik mencemaskan yang meneguhkan betapa “kekitaan” yang mengandaikan terwujudnya imperatif etik kohesivitas pada kenyataannya jauh panggang dari api. Apa yang dibilang filsuf neo-socrates Martin Buber dan dikuatkan Levinas bahwa manusia seharusnya dijahit dalam roh kebersamaan, faktanya kita lebih sering bersengketa untuk sesuatu yang bersifat jangka pendek.

Kamar gelap politik

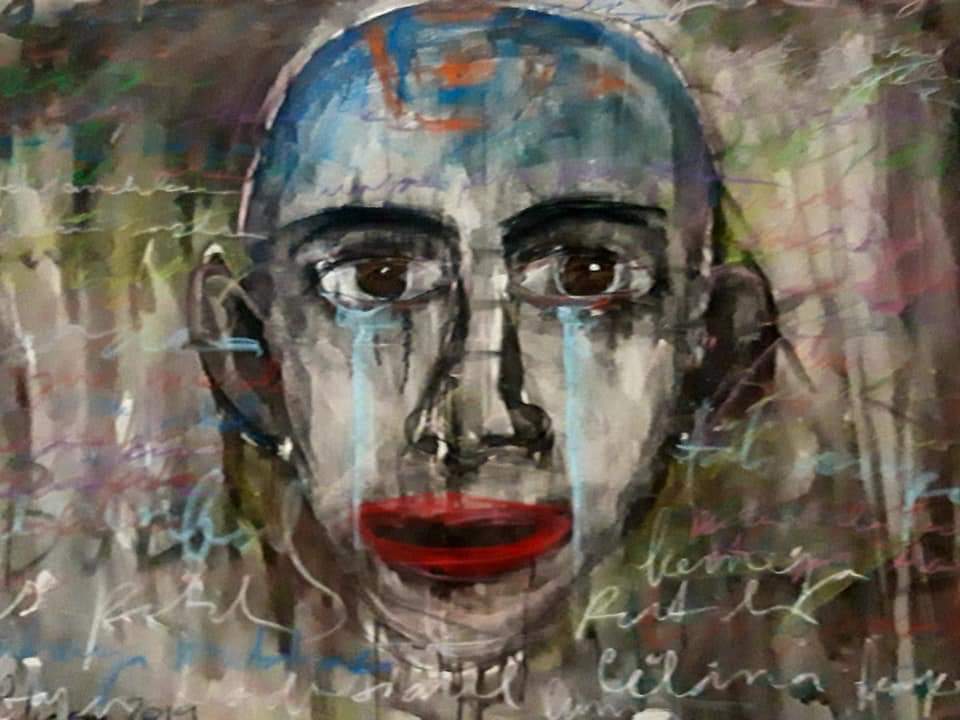

Tidak kalah menarik adalah lukisan yang dibikin Isa Perkasa. Dalam lukisannya Isa menggambarkan politik dengan geram namun dilakukan secara sepi dan meditatif. Lukisan yang didominasi warna hitam dan sisanya merah mencolok pada bibir manusia yang tak jelas jenis kelamin dan profesinya itu. Bibir yang tak simetris, dengan tatapan mata lamur namun masih sedikit menyisakan harapan masa depan yang lebih baik. Lukisan yang dibubuhi judul, “Cahaya Anggur Merah”.

Adakah warna merah berkorespondensi dengan partai pemenang pemilu yang mengusung platform “manusia pinggiran “ (wong cilik), sementara bibir melambangkan politik yang sering berhenti pada lidah verbalistik.

Orang-orang pinggiran takdirnya selalu terjepit antara kawanan partai yang setiap lima tahun sekali menawarkan mimpi perbaikan dengan bibir menor politisi yang sadar bahwa janji yang diucapkannya tak akan pernah ditepati.

Simbol bibir

Bibir adalah simbol dari dunia politik yang selalu gempita dengan bicara, tapi hampa makna. Penuh retorika tapi tak membekaskan jejak rasa bahagia bagi massa. Bibir bertemali dengan tubuh demokrasi yang sekadar ramai dengan gemuruh elektoral tapi substansinya menguap hilang entah ke mana.

Setiap lima tahun sekali para calon penguasa bibirnya berebut berdiri di depan mikropon dan meneriakkan apa pun yang ada pada isi kepalanya, namun setelah kekuasaan itu digenggaman politik pun berhenti dan orang-orang pinggiran kembali pada asal usul nasibnya yang getir menunggu dikunjungi lima tahun berikutnya.

Isa sebenarnya hendak mengkritik demokrasi kita. Demokrasi yang sejatinya tidak boleh berhenti sebatas pekik perayaan bibir elektoral, tapi semestinya menyentuh tujuan utamanya: membangun keadaban, mewujudkan inklusi sosial, mendistribusikan rasa keadilan yag merata, menguatkan kesadaran gotong rayang dan membentangkan jalan kebangsaan yang inklusif serta rute keberagamaan yang terbuka dan lapang dada.

Bahwa politik bukan hanya seni mengelola orang, tapi juga seni bagaimana orang yang dikelola itu tiba pada hakikat kemanusiaannya, bertemu dengan kebahagiaan lahir dan batinnya. Oktavio Paz mengidentifikasi bahwa “Setiap orang itu sebenarnya kesepian dan tidak hanya merindukan tubuh asal usulnya, namun juga tempat di mana tubuh berasal. Merindukan rasa riang yang sempurna.”

Bibir elektoral busuk yang dibilang Antonio Gramsci (1891-1937) sebagai hegemoni. G. Lukacs menyebutnya dengan reifikasi; Martin Kundera, sastrawan Cekoslowakia yang hijrah ke Prancis menyebut dalam novelnya Immorality (1991) sebagai “imagology”, semacam kultur dan politik yang dibahasakan penguasa secara dramatis untuk mematikan imaji, memberangus cita-cita dan menguburkan dalam-dalam mimpi rakyat yang dikuasainya.

Sebuah teladan

Ada baikknya kita menyimak hikayat ketika Abu Bakar diangkat secara demokratis menjadi khalifah pertama, dengan elok dia berpidoto yang isinya memadukan antara bibir, hati dan isi kepala. Seperti tercermin dari kesediaannya dikritik, keikhlasan menjadi pejabat, kejujuran yang akan dijadikannya sebagai pijakan utama dan kehendak untuk tegak lurus dengan kebenaran. Kita dengarkan pidato itu:

”Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukan karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Oleh karena itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. ‘Orang lemah’ di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. ‘Orang kuat’ di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Swt. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku. Kini marilah kita menunaikan salat semoga Allah Swt melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.”

Abu Bakar ingin mengembalikan politik bukan pada bibir tapi pada kabajikan publik, pada keagungan nalar dan kedalaman rasa, pada kehendak rakyat yang menjadi sumber pokok politiknya. Rakyat sebagai daulat utama. Seperti pernah disampaikan Mohammad Hatta jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Bagi kita, rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit), karena rakyat itu jantung hati bangsa, dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka, semuanya itu bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya” (Mohammad Hatta, Daulat Ra’jat, 1931).

Di tengah wabah Covid-19 yang belum juga enyah, Lea dan Isa, mengajak merenung ulang kemanusiaan kita agar “anggur merah” itu menyemburatkan cahaya, politik tidak berhenti sebatas citra dan agama hadir membentangkan fungsi profetiknya untuk kebaikan bersama.