Triacetone triperoxide (TATP) yang berdaya ledak sangat tinggi (high explosive) terikat pada tubuh Puji Kuswati (43 tahun) seorang ibu rumah tangga yang taat beribadah. Begitu juga pada dua anak yang masih belia (9 dan 12 tahun). Pada hari yang telah ditetapkan, Minggu 13 Mei 2018, sekitar pukul 07.15 WIB, mereka meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jl. Diponegoro, Surabaya.

Peristiwa itu tentu menghebohkan warga Indonesia (juga dunia internasional): kenapa dan bagaimana seorang ibu rumah tangga sampai meledakkan diri bersama dua anaknya, bukankah selama ini teroris yang meledakkan diri adalah kaum lelaki, apa sebenarnya yang terjadi? Selain Puji Kuswati, ada sekian perempuan (masih muda atau sudah tua) di Indonesia atau negara-negara lain termasuk di Inggris yang ikut aksi/gerakan radikal seperti pergi ke Suriah.

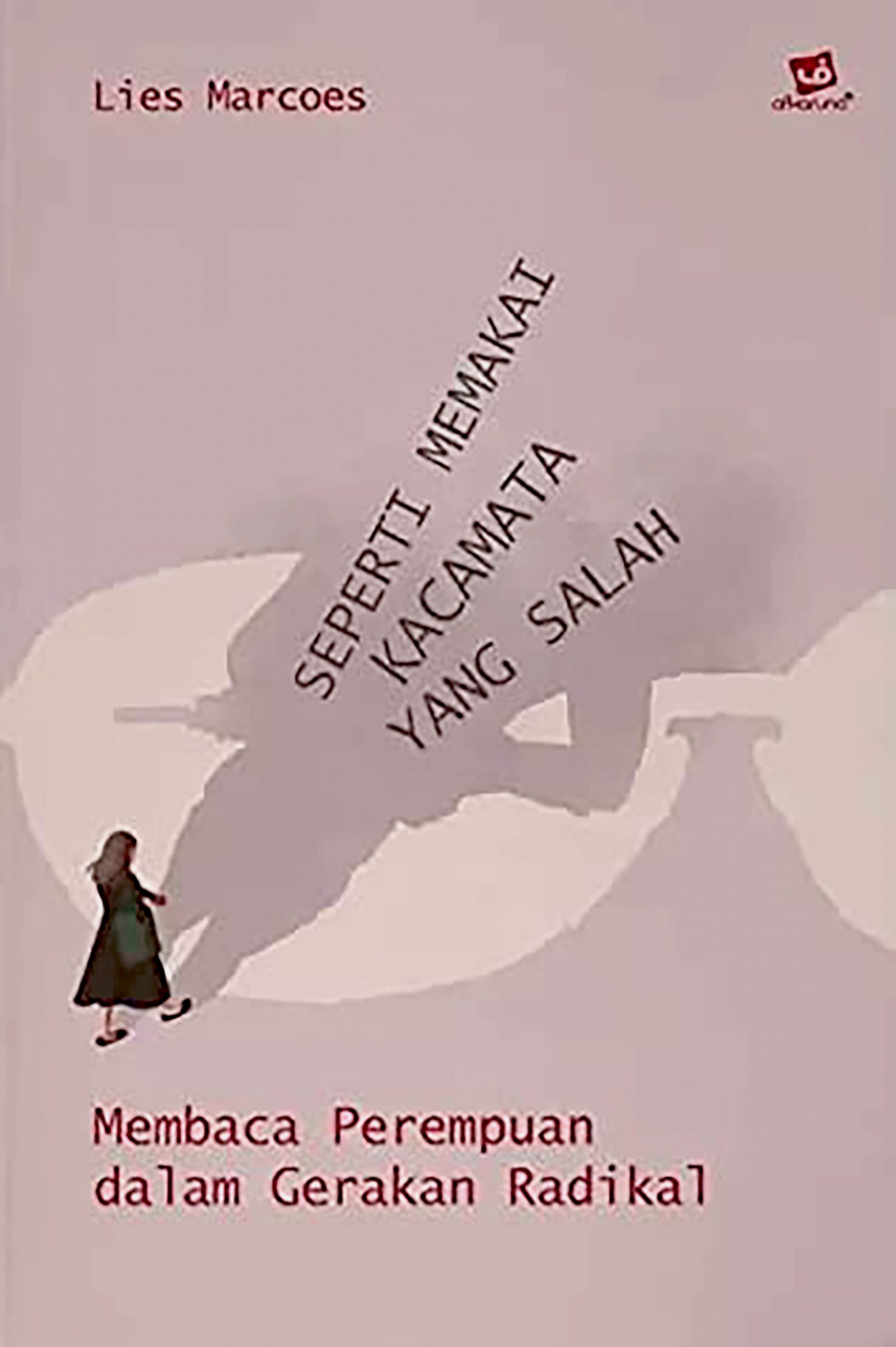

Dalam buku Seperti Memakai Kacamata yang Salah (2022), feminis aktivis senior Lies Marcoes menjawab dan sekaligus menantang persepsi umum tentang terorisme-radikalisme berbasis agama.

Tesis umum yang selama ini diyakini, berdasarkan banyaknya kasus, adalah bahwa aksi terorisme-radikalisme adalah kodrat lelaki. Anggapan umum mengatakan bahwa ekspresi kejantanan, panggilan jiwa kelelakian, kesanggupan untuk melindungi dengan kekerasan, ketangkasan berbasis kekuatan ragawi, keberanian atas rasa sakit dan pengorbanan adalah kodrat lelaki. Aksi terorisme wajar dilakukan lelaki. Terorisme adalah maskulinisme.

Adalah wajar jika radikalisme melalui jalan maskulinisasi. Jika perempuan menjadi radikal-teroris, maka ia sudah beralih dari karakter feminin ke maskulin. Perempuan sudah keluar dari kodrat alaminya. Kita sangat akrab dengan opini umum bahwa kodrat perempuan adalah berkarakter lembut, berjiwa merawat dan memelihara, hidup penuh welas asih dan penyayang.

Rahim perempuan adalah sumber kehidupan; terorisme adalah anti kehidupan. Mustahil seorang perempuan apalagi sudah jadi ibu untuk melakukan tindak kekerasan, aksi terorisme, jihad meledakkan diri bersama buah hati, dan seterusnya. Maka, jika seorang perempuan sekaligus ibu menjadi radikal-teroris, sesungguhnya ia telah menjadi perempuan maskulin.

Selain itu, dengan pemahaman fikih yang ketat harfiah, perempuan muslimah terhalang aturan syar’i (fikih): punya kewajiban melakukan kerja domestik (sebagai ibu atau istri) dan larangan masuk ke ruang publik yang tidak steril dari percampuran lelaki-perempuan atau maksiat lain. Hal-hal ini menghalangi perempuan muslimah radikal untuk melakukan aksi terorisme di tempat keramaian (ruang publik). Jihad qitâl (perjuangan dengan kekerasan/di medan perang) tidak memungkinkan dan hanya tersisa ruang domestik. Maka, secara kodrat keperempuanan dan kebolehan gerak di ruang publik, perempuan sangat jauh dari aksi-aksi terorisme, kata teori berbasis maskulitas.

Namun, kata Lies Marcoes, justru yang terjadi adalah “femininisasi” aksi radikalisme-terorisme yang tersemai di ruang domestik. Menurut Lies Marcoes, dalam keterbatasan gerak yang hanya mengisi peran domestik, muslimah radikal mengambil peran sentral dengan memproduksi nilai-nilai kepatuhan, ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan total. Melalui pengasuhan-pendidikan, mereka melakukan pengajaran dan penanaman nilai-nilai radikalisme.

Di sini, gerakan radikal mengalami proses femininisasi: karakter feminin dan submisif yang dijalankan perempuan diterima dan diakui berkontribusi ke dalam perjuangan mereka tanpa harus mengalami proses “mengeras” atau jadi maskulin. Inilah yang diistilahkan Lies Marcoes “seperti memakai kacamata yang salah”.

Para muslimah radikal bukan hanya berperan pasif, jadi istri manutan pada suami, atau di bawah pengaruh kekuasaan lelaki radikal, tapi sudah aktif sebagai aktor radikalisme-terorisme. Rahim mereka melahirkan para jundi atau jundullah (tentara Allah dalam perjuangan jihad–qital) yang akan jadi kebanggaan surgawi dan kelak akan memasukkan mereka ke surga.

Yang perlu dicatat, kata Lies Marcoes, kegelisahan para muslimah teroris ini kadang punya banyak kesamaan dengan apa yang dipikirkan dan diperjuangkan para feminis-sekular: keduanya sama-sama mengkritik ketidakadilan dan ketimpangan tata ekonomi politik (nasional/global) dan kesengsaraan yang menimpa umat manusia. Cuma, selain meyakini perlunya negara (akidah) Islam di bumi, para muslimah teroris itu punya satu kekuatan lebih: janji surga di akhirat, jika mereka melakukan jihad-teroristik.

Pandangan femininisasi terorisme-radikalisme Lies Marcoes punya dua konsekuensi besar. Pertama, state security (dengan asumsi dasar terorisme = maskulinisme) sebagai kebijakan melawan terorisme berbasis agama hanya bersifat reaktif belaka. Tak menyentuh akar persemaian terorisme-radikalisme. Penangkapan terduga (calon) teroris tidak punya efektivitas jangka panjang, justru bisa memicu aksi-aksi pembalasan, termasuk yang dilakukan oleh muslimah radikal-teroris.

Kedua, yang jauh lebih gawat, jika femininisasi terorisme terjadi dalam ruang-ruang domestik semakin berjalan massif di banyak rumah, maka perang melawan terorisme-radikalisme sangat susah dihentikan apalagi diberantas. Ruang domestik adalah ruang yang cukup kedap dari intervensi kekuasaan publik atau negara. Apalagi, jika yang disemai adalah ajaran agama yang diyakini sebagai kebenaran mutlak, maka persemaian ini semakin kuat: mulai dengan cara sembunyi-sembunyi, lalu semakin terang-terangan saat semakin kuat dan massif, dan bisa jadi akhirnya menjadi doktrin umum yang bisa dipraktikkan kapan saja.

Pertarungannya bukan hanya gagasan melawan gagasan, tapi melawan suatu sistem yang terlembaga yang sangat kuat: keluarga sebagai pusat persemaian radikalisme-terorisme. Jika skenario ini yang terjadi, kita tak perlu heran jika pada waktu yang akan datang ada muslimah yang meledakkan diri di ruang-ruang publik (sekular atau religius).

Data Buku

Judul : Seperti Memakai Kacamata yang Salah

Penulis : Lies Marcoes

Penerbit : Afkaruna

Cetakan I : Februari, 2022

Halaman : 128

ISBN : 978-623-97171-2-4