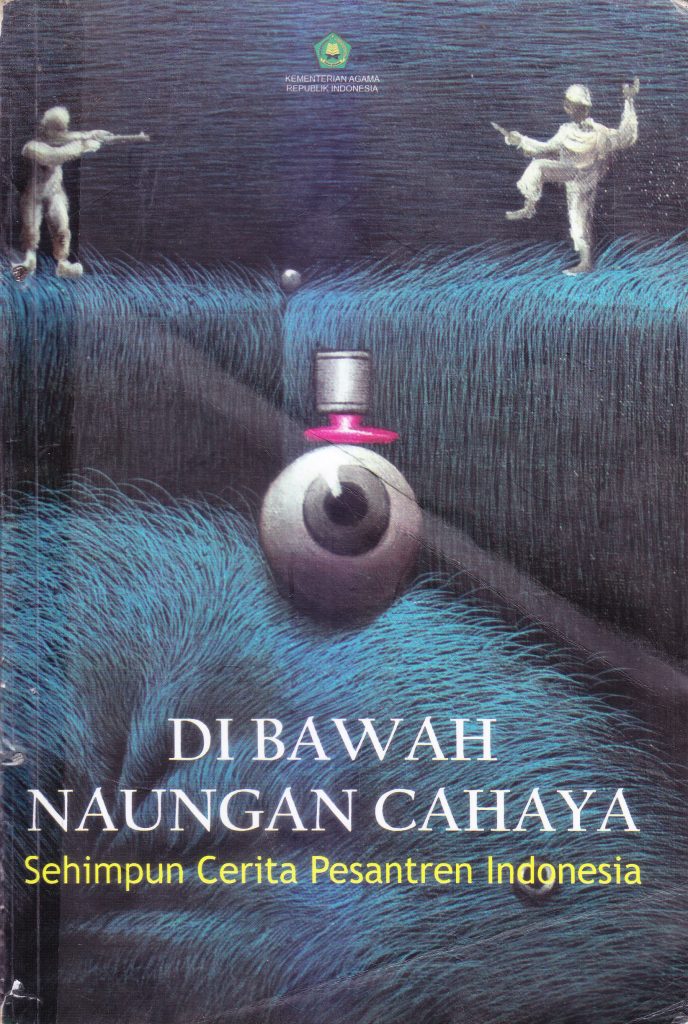

Sekian tahun silam, para pembaca sastra di Indonesia mendapat persembahan buku berjudul Di Bawah Naungan Cahaya: Sehimpun Cerita Pesantren Indonesia. Buku itu terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita menduga bakal ada sejarah kegirangan bahwa Kementerian Agama mulai mengurusi sastra, bermaksud membuat semaian imajinasi dan makna mengenai pesantren.

Sastra teranggap penting meski harus menunggu hari peringatan atau acara besar. Buku berisi 22 cerita hasil pilihan Triyanto Triwikromo, A Mustofa Bisri, dan Putu Fajar Arcana itu telah membuktikan ada kemauan menempatkan sastra dalam daftar kerja Kementerian Agama.

Buku Di Bawah Naungan Cahaya: Sehimpun Cerita Pesantren Indonesia adalah dokumentasi sastra dalam peringatan Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2016.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan identitas santri di Indonesia: “Santri sebagai produk lembaga pesantren dapat diamsalkan sebagai orang di dalam tubuhnya mengalir darah merah-putih dan nafasnya tak putus mengembuskan kalimat tahlil.”

Kalimat itu tak tercantum di cerita pendek atau puisi. Kalimat ada di sambutan untuk penerbitan buku dalam peringatan Hari Santri Nasional. Lukman tak sempat menguraikan sastra atau berlagak pamer sensasi imajinasi. Sambutan kalem dan formal tapi memastikan kerja sastra menjadi penting di Kementerian Agama.

Buku itu melengkapi kemunculan buku-buku sastra bertema pesantren garapan para pengarang di Indonesia. Buku-buku itu pernah diterbitkan oleh Bulan Bintang, Pustaka Jaya, Mizan, LKiS, dan Gramedia Pustaka Utama. Para pembaca mulai memiliki tokoh-tokoh baru setelah Muhammad Dimjati, Djamil Suherman, Zawawi Imron, Ahmad Tohari, Acep Zamzam Noor, Jamal D Rahman, Abidah EK, dan Ahmad Fuadi.

Deretean pengarang berlatar santri atau pengarang menulis santri dan pesantren semakin bertambah. Situasi itu mungkin bukti kehendak dan ramalan Gus Dur saat membincangkan sastra pesantren pada masa 1970-an. Gus Dur menginginkan sastra ada di pesantren dan pesantren mempersembahkan sastra bagi pembaca di Indonesia.

Kini, pesantren memang rahim sastra mutakhir Indonesia. Para santri tekun menggubah cerita pendek dan puisi. Teks-teks sastra itu sering tampil di pelbagai koran edisi akhir pekan atau Minggu. Identitas kesantrian terbaca atau selera estetika kepesantrenan bakal ditemukan di teks. Santri dan sastra sudah kelaziman berbarengan kehendak para santri memberi arti Islam dan Indonesia. Amsal buatan Lukman Hakim Saifudin bahwa santri itu nasionalis dan bertahlil setiap hari. Pembaca maklum jika menemukan petikan cerita pendek dipasang di sampul buku bagian belakang.

Kiki S Musthafa dalam cerita pendek berjudul “Rak Buku” menulis: “Teruslah mengaji. Tanpa pesantren, bangsa ini perlahan akan runtuh.” Kalimat-kalimat itu di teks sastra, bukan slogan dalam demonstrasi atau pawai di jalan besar.

Cerita berjudul “Daun-Daun Kering” garapan Mohammad D Robbi berisi ketaklumrahan untuk memberi pesan ke pembaca. Corak menabur nasihat memang tampak berdalih dakwah.

Konon, sastra pesantren memang khas berdakwah. Peristiwa anjing masuk masjid memicu geger di pesantren. Para santri ingin mengusir anjing tapi gagal. Kiai Sepuh dimunculkan merampungi masalah. Anjing terlihat diam dan tenang, tak merasa takut pada kemarahan para santri. Kiai Sepuh justru mengelus kepala anjing. Di mata Kiai Sepuh, anjing itu menderita sakit. Kia Sepuh lekas membopong anjing, membawa keluar dari masjid. Para santri melihat takjub dan penasaran.

Kejadian itu memberi ajakan ke pembaca agar merenungi nasihat atau dakwah. Santri protes bahwa anjing adalah binatang najis. Kiai Sepuh tentu ikut terkena najis. Kemunculan anjing di masjid sudah membuat marah. Tambahan adegan Kiai Sepuh membopong anjing menguak maksud religius. Nasihat Kiai Sepuh: “Air dan segenggam debu dengan mudah bisa menyucikannya. Tidak sebanding dengan najis yang melekat di sini, di hati manusia.” Pembaca mungkin agak enggan merenung akibat menganggap kalimat itu klise. Cerita memang bertokoh kiai dan santri berlatar pesantren. Sodoran dakwah terkesan lazim meski terbaca gamblang dan klise.

Sastra berdakwah memang penting berkaitan kemunculan sastra sejak ratusan tahun silam di Nusantara. Gubahan sastra-sastra lama pun sering berdakwah. Teks-teks sastra di Jawa gubahan Yosodipuro I, Yosodipuro II, Ronggowarsito, Mangkunegoro IV, dan Paku Buwono IV sering bermuatan dakwah meski tak selalu gamblang. Para pujangga biasa suguhkan tamsil atau metafora agar pembaca merenung sejenak atau berkepanjangan untuk menguak misteri demi misteri. Pemaknaan terjadi tak tergesa.

Mohammad D Robbi tak sabar mengumbar nasihat-dakwah melalui tokoh Kiai Sepuh di tengah cerita: “Bahkan di zaman ini aku merasa hati anjing bisa lebih tulus dibandingkan hati kebanyakan manusia. Lihatlah, anjing bisa sedemikian tulus menjalankan perintah tuannya. Sebaliknya, masihkah ada manusia yang mampu melaksanakan perintah tuannya, Tuhan, dengan cara tulus? Bukankah surga hanya untuk mereka yang punya hati tulus ikhlas?” Pembaca agak menganggap kalimat-kalimat itu pantas muncul di pengajian umum, tak perlu ditaruh di cerita pendek.

Ketergesaan memberi nasihat bijak juga terbaca di cerita berjudul “Aku Kembali untuk Berjihad” oleh Noor Salamah. Nasihat diberikan kiai dengan sapaan Mbah Amin. Di hadapan para santri, Mbah Amin bercerita tentang Al Ghazali. Nasihat pun cepat tersampaikan ke santri dan mengarah ke pembaca: “Lihatlah, bahkan Imam Al Ghazali, seorang ulama yang hebat dan saleh masuk surga karena amalnya membiarkan lalat menyedot tintanya. Sedangkan kita? Masih pantaskah kita berbangga diri? Masih pantaskah kita sombong? Jangan pernah berhenti untuk melakukan amal saleh, lakukanlah dengan ikhlas. Bisa jadi amal yang di mata kita kecil dan sederhana adalah amal besar dalam pandangan Allah yang menjadi pintu kita masuk surga.”

Pembaca mungkin mengangguk untuk mufakat. Nasihat-nasihat pendek dan panjang sengaja dipasang para pengarang-santri di sekian cerita pendek terhimpun dalam buku Di Bawah Naungan Cahaya: Sehimpun Cerita Pesantren Indonesia. Pemilihan para tokoh pun sering kiai dan santri. Jagat pesantren terpilih menjadi latar cerita. Kecenderungan itu tampak menjelaskan kemanunggalan biografis dan gubahan sastra. Imajinasi tetap mendapatkan tempat meski harus berebutan dengan deretan pengulangan atau pencomotan nasihat-nasihat dari para kiai dan kitab-kitab agama. Pembaca awam mungkin malah mendapat pikat pada cerita-cerita untuk mengetahui lahir-batin pesantren di Indonesia, dari masa ke masa.

Pada 1973, Gus Dur pernah mengingatkan bahwa para pengarang cenderung cuma “memantulkan nostalgia dalam lingkungan pesantren.” Gus Dur sering membaca teks sastra mengenai pesantren pamer “persoalan-persoalan dramatis”. Kecenderungan itu mengakibatkan “kedangkalan pandangan belaka” jika pengarang tak memiliki pemahaman utuh atau penuh mengenai kesantrian dan kepesantrenan. Tema jangan melulu ke pesantren sebagai tata hidup terpisah dari arus nasionalisme dan laju modernitas bernalar global. Gus Dur tak berharapan sastra bercap pesantren itu dangkal atau picik. Sastra pesantren mesti menggerakkan imajinasi ke pemaknaan identitas, reiligiositas, nasionalisme, dan humanisme.

Triyanto Triwikromo dalam mukadimah buku sempat memberi kritik pada cerpen-cerpen tapi memastikan bahagia telah menemukan tumpukan teks sastra pesantren. Pengarang Surga Sungsang, Bersepeda ke Neraka, dan Para Pencibir Tuhan itu berpesan ke pembaca: “Jadi, mari kita berbahagia, bagaimanapun situasi pesantren kita. Kita telah menulis dengan sebahagia-bahagianya, apa pun hasil tulisan kita.” Buku berjudul Di Bawah Naungan Cahaya: Sehimpun Cerita Pesantren Indonesia sudah terbit dan orang-orang membaca dengan beragam tafsiran. Kita menantikan ada buku seri lanjutan meski tak wajib harus diadakan oleh Kementerian Agama. Penerbitan buku-buku bakal semakin mengesahkan pesantren itu rahim sastra di Indonesia. Begitu.