Hari-hari di rumah, orang-orang bakal semakin dihajar oleh acara-acara di televisi selama Ramadan. Sabar. “Wabah” acara-acara brengsek melanda dalam rumah. Televisi bukan milik kaum masa lalu. Pada masa 1950-an, Indonesia belum dimanjakan televisi. Orang-orang berpuasa tanpa tontonan beragam acara cenderung menghibur tapi picisan. Mereka memiliki peristiwa-peristiwa wajar di keseharian selama puasa. Hiburan tetap ada, tak bermaksud mengurangi makna puasa. Hiburan paling mungkin mereka peroleh dari acara-acara di radio. Hiburan bertelinga berupa lagu. Di sela menikmati lagu-lagu, mereka mendengar pidato Soekarno, sandiwara, ceramah agama, berita, dan lain-lain.

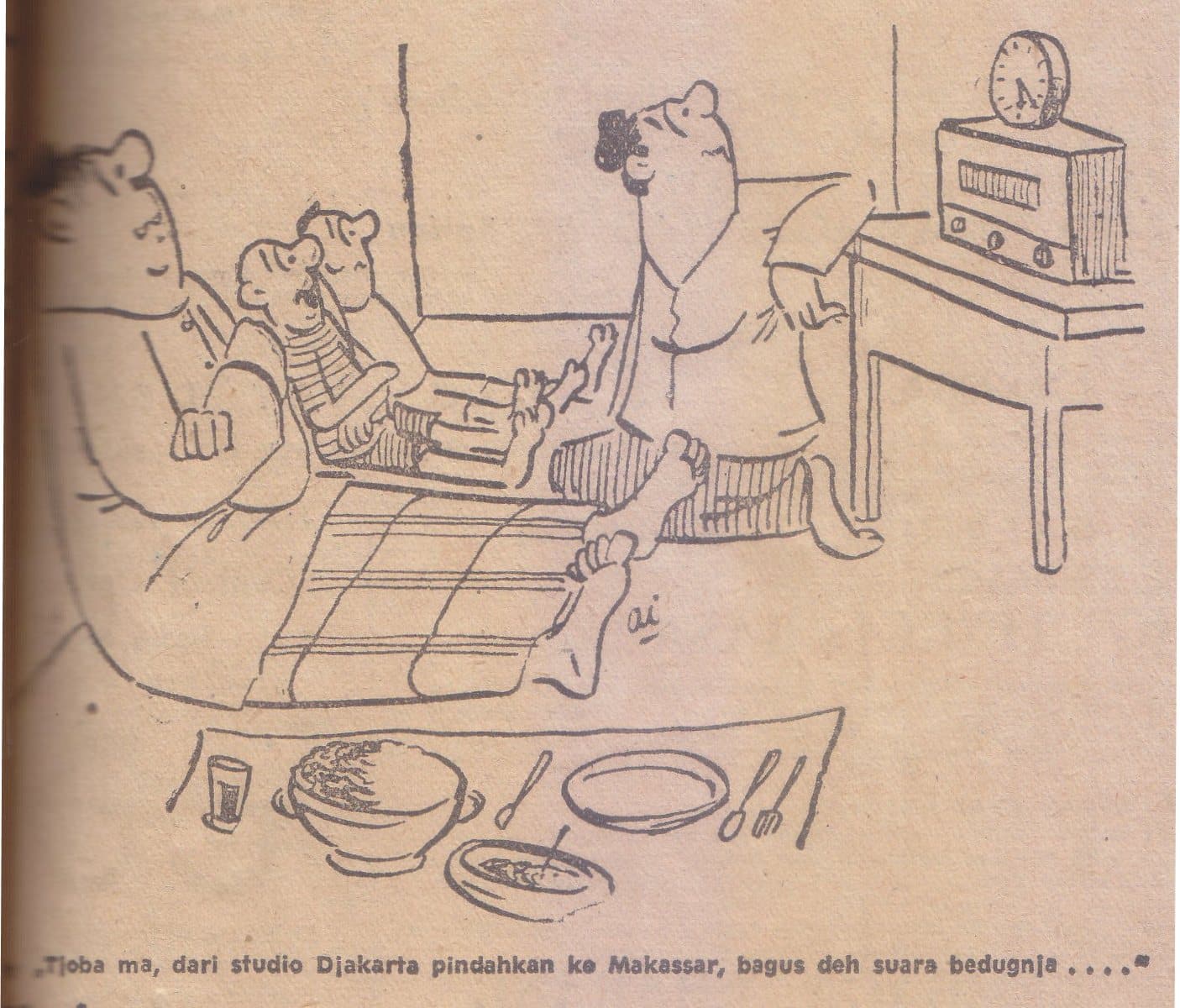

Di majalah Varia, 13 November 1958, kita mendapat rekaman situasi masa lalu. Rubrik-rubrik majalah hiburan dengan foto perempuan cantik-molek di sampul itu tetap. Kita cuma menemukan 1 artikel mengenai sejarah dan dakwah Islam di Arab. Dulu, redaksi majalah-majalah belum terlalu menganggap Ramadan itu tema besar untuk diolah di rubrik-rubrik. Penerbitan majalah ingin menjadikan suasana dan kemauan membaca publik biasa-biasa saja, tak perlu ada kejutan atau pengistimewaan. Selama menunaikan ibadah puasa, sekian orang masih berlangganan atau membaca majalah hiburan terbit setiap hari Rabu. Edisi biasa-biasa saja itu memuat gambar membuka ingatan pengalaman berpuasa di masa 1950-an. Gambar sederhana dan biasa-biasa saja. Lihatlah, keluarga berkumpul di ruangan! Bapak, ibu, dan dua anak. Di meja, kita melihat cething nasi, piring, sendok, dan gelas. Mereka mau makan tapi posisi raga mereka mencurigakan. Bapak dan dua anak bersandar di tembok. Sang ibu duduk di dekat meja. Di situ, ada radio dan jam. Oh, mereka mungkin sedang menikmati hiburan di radio. Keluarga bahagia, keluarga belum direcoki televisi memberi acara-acara sering tak bermutu.

Pemuatan gambar berpesan Ramadan. Kita perhatikan teks di bawah gambar: “Tjoba, Ma, dari studio Djakarta pindahkan ke Makassar, bagus deh suara beduknja…” Kita mulai memahami perkataan si bapak. Raga bapak gemuk, tak kuat lagi menahan lapar. Ia sedang berpuasa. Di depan radio, ia ingin segera mendengar suara beduk dan azan. Radio itu bermasalah! Keluarga tinggal di Jakarta merasa menunggu terlalu lama untuk berbuka. Mereka bergantung radio ketimbang jam. Jadwal sudah diketahui untuk imsak dan buka. Pilihan melihat jarum jam dianggap kurang memuaskan. Mereka tetap bergantung siaran radio. Di sekitar rumah, masjid mungkin ada tapi azan terdengar telat. Bapak itu ingin agar istri memindah gelombang radio untuk siaran dari Makassar. Oh, kita mengerti ada selisih satu jam. Bapak ingin berbuka dahulu tanpa mengikuti ketentuan waktu di Jakarta: WIB (Waktu Indonesia Barat). Gambar lucu, menguak nostalgia orang berpuasa bergantung radio.

Rudolf Mrazek dalam Engineers of Happy Land (2006) mengingatkan masa 1930-an: radio adalah benda fantastis mengubah Hindia Belanda. Radio mengajak para pendengar melakukan “petualangan dalam rumah”. Dulu, para pendengar menikmati keroncong, karawitan, dan musik Barat. Tahun demi tahun berlalu, radio semakin memikat. Pada masa 1950-an, radio dimaksudkan turut memberi siaran ideologis, selain hiburan-hiburan. Radio sudah berpisah dari masa kolonial, memiliki acara-acara baru sesuai selera dan tatanan zaman baru. Pada bulan Ramadan, radio memiliki siaran paling dinantikan pendengar: pemukulan beduk dan azan. Pada masa 1950-an, nostalgia puasa adalah detik-detik di depan radio. Benda ajaib atau fantastis menentukan nasib orang-orang lapar seharian. Kebiasaan mengartikan Ramadan adalah radio terus berlangsung sampai masa 1980-an. Senja, radio-radio bakal terdengar di rumah-rumah. Begitu.