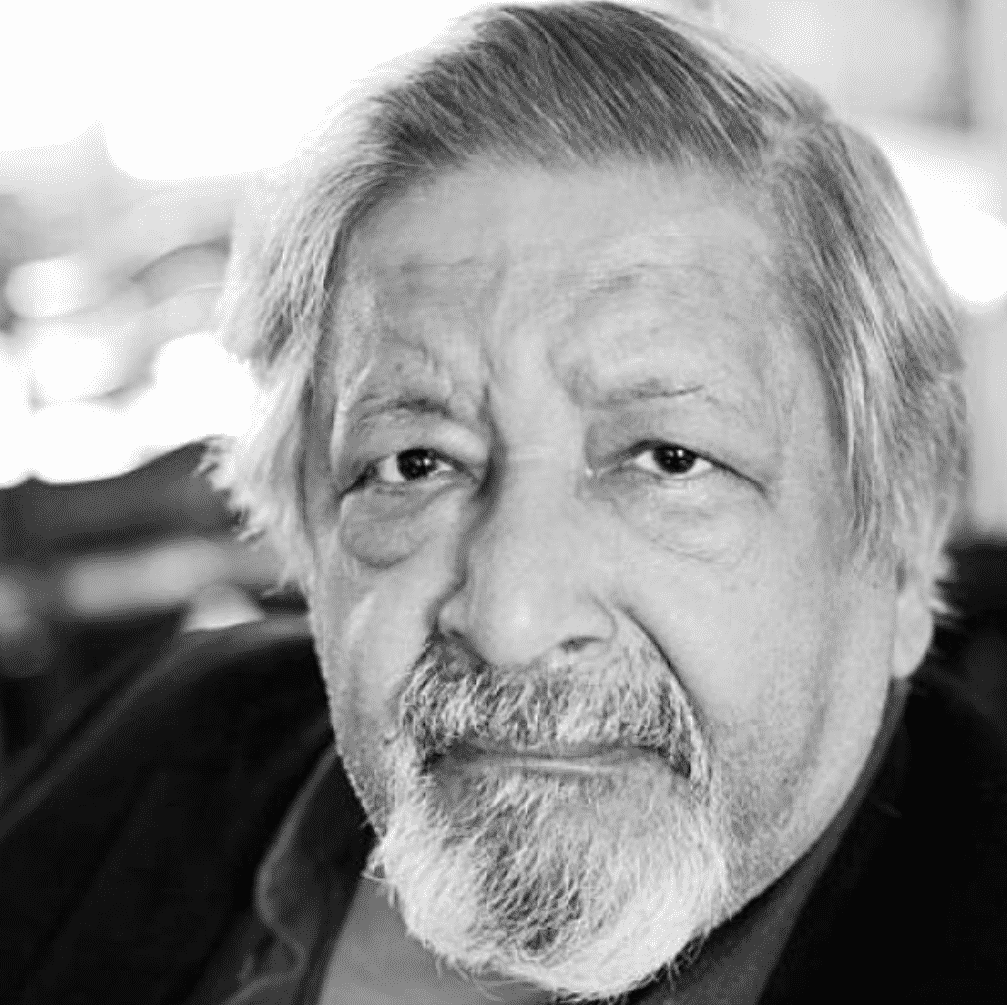

Membaca buku V.S. Naipaul tentang perjalanan dia ke negeri-negeri muslim (dia telah menulis dua buku “travelogue” tentang perjalanannya ini: Among Believers [terbit 1981] dan Beyond Belief [terbit 1988)] bisa sangat menyenangkan, tetapi juga sekaligus bisa sangat menjengkelkan, terutama bagi “kaum beriman” yang masuk dalam kategori “true believer”.

Bisa sangat menyenangkan karena melalui buku ini, kita bisa menikmati kepiawaian V.S. Naipaul dalam bercerita tentang perjalanan dia ke negeri-negeri muslim, dalam jalinan kisah yang mengasyikkan. Kita bisa belajar bagaimana seorang novelis menulis laporan perjalanan dalam bentuk sebuah cerita yang mirip sebuah novel juga. Kita bisa menikmati, melalui dua buku Naipaul ini, suatu “novelisasi” atas sebuah perjalanan.

Detil-detil yang dikisahkan oleh Naipaul, mengenai kehidupan masyarakat muslim yang ia kunjungi, baik di Iran, Paksitan, Malaysia, maupun Indonesia, kadang-kadang sangat mencengangkan — detil-detil yang kerap luput dari orang-orang setempat yang sudah terbiasa hidup berabad-abad dalam suasana seperti digambarkan oleh Naipaul dengan detail itu.

Misalnya, ketika Naipaul mengunjungi Gus Dur di kantor PBNU yang lama (sebelum dibangun dan tampak mewah seperti saat ini) PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Penggambarannya tentang kantor Gus Dur yang penuh dengan asap rokok dan meninggalkan bau di jas dia hingga beberapa hari, adalah salah satu detil yang menarik, dan bisa menimbulkan kesan “komedis” dan lucu.

Kita baca saja kata-kata Naipaul dalam Beyond Belief (hal. 31) tentang kantor PBNU yang lama itu: “The room –not at all like Adi Sasono’s– were like railway waiting rooms, full of that kind of heavy, dark furniture, and with that kind of tarish… The smoke was heavy with clove oil and there had been so much of it in that room that after my afternoon there with Mr. Wahid the clove smell remained on my hand and hairs for days, resisting baths, like an anesthetic after an operation; and it never left my jacket all the time I was I Indonesia.”

Saya bisa merasakan kesan “komedis” dan humor dalam pengamatan Naipaul ini, sebab saya masih sempat melihat untuk waktu yang cukup lama kantor PBNU itu, sebelum mengalami renovasi pada saat Gus Dur menjadi presiden.

Kantor PBNU yang lama, terdiri dari dua lantai, terletak di bidang tanah yang tidak cukup luas, memang sangat lusuh, kotor, dan sangat tak mewakili “keagungan” NU sebagai ormas yang beranggotakan tiga puluh juta orang (itu angka yang selalu disebut oleh Naipaul dalam bukunya yang kedua; dia melakukan pejalanan ke Indonesia yang manghasilkan buku kedua itu kira-kira pada awal tahun 90an, pada saat berlangsungnya euforia politik Islam karena berdirinya ICMI).

Tetapi membaca bukunya Naipaul juga bisa sangat menjengkelkan, terutama bagi kaum beriman yang gampang tersinggung, sebab Naipaul bukanlah seorang “kelana yang netral”, tanpa prasangka tertentu. Ketika ia berkunjung ke negeri-negeri muslim itu, Naipaul sudah membawa prasangka tertentu. Prasangka itu itu tidak disembunyikan oleh Naipaul, melainkan ia katakan terus-terang, baik dalam judul buku, pengantar, maupun di sekujur teks laporannya sendiri.

Judul bukunya yang kedua memuat sebuah sub-judul yang menarik: Islamic excursions among the converted peoples. Buku “travelogue” yang ia tulis ini, dengan terus terang, mengenalkan dirinya sebagai laporan perjalanan ke bangsa-banga yang telah di-muallaf-kan, dikonversikan, dipindahkan dari kepercayaan lama ke kepercayaan baru, yaitu Islam. Bagi Naipaul, seluruh bangsa-bangsa yang tinggal di Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia (empat negeri yang menjadi sumber laporannya itu) adalah bangsa-bangsa “taklukan” dari segi kepercayaan.

Dalam bagian pengantar bukunya, Naipaul menulis sebagai berikut: “Islam is in its origin an Arab religion. Everyone not an Arab who is a Muslim is a convert. Islam is not simply a matter of conscience or private belief. It makes imperial demands. A convert’s world view alters. His holy places are in Arab lands; his sacred language is Arabic. His idea of history alters. He rejects his own; he becomes, whether he likes it or not, a part of Arab story. The convert has to turn away from everything that is his.”

Observasi Naipaul ini, di mata kaum sarjana yang dengan sungguh-sungguh mengkaji Islam di Indonesia (kaum Indonesianis pada khususnya, dan kaum orientalis [belakangan berubah nama menjadi “Islamisis”]), bisa tampak sebagai amatan karikatural yang menggelikan. Selain keliru sama sekali, amatan “amatiran” ala Naipaul ini menunjukkan prasangka yang sangat tak menyukai Islam dari sudut pandang seseorang yang mempunya leluhur dari India (Naipaul adalah kelahiran Trinidad, tetapi leluluhurnya berasal dari India. Wafat 11 Agustus 2018 dalam usia 85 tahun). Naipaul, walau tak lahir di India, tampaknya membawa dan menghayati trauma tanah India, tanah leluhurnya, yang ditaklukkan oleh pasukan Islam.

Malise Ruthven, seorang sarjana dan penulis Inggris, menulis sebuah komentar yang menarik tentang buku Naipaul yang pertama, Among Believers, sebagai berikut: “As a person ‘without religious faith’ and with a Hindu family background, it is perhaps not surprising that Naipaul have some difficulty in approaching Islam. His interest was inspired by the events in Iran, as viewed on a TV screen in Connecticut. His only previous knowledge was of the small diaspora community in his native Trinidad, viewed, necessarily with some suspicion, across the communal divide”.

Dengan kata lain, saat Naipaul datang dan berkunjung ke negeri-negeri muslim itu, dia sudah mebawa “bagasi kultural” yang sangat berat sekali, yang berasal dari pengalaman dia yang sangat “spesifik” di tanah kelahirannya di Trinidad, maupun dari peristiswa-peristiwa global pasca-revolusi Iran yang sarat dengan gejolak politik yang membingungkan bagi banyak kalangan awam, termasuk Naipaul sendiri.

Apakah dengan demikian buku Naipaul tidak punya nilai yang membikinnya layak kita baca?

Tentu saja, tidak. Buku Naipaul ini layak dibaca; apalagi sebagai sebuah “novelized journey”, buku ini jelas merupakan bacaan yang sangat menyenangkan untuk dibaca. Bagaimanapun ini adalah buku “travelogue”, catatan perjalanan yang ditulis oleh seorang turis yang tidak sedang melakukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai obyek yang sedang “dilihatnya”.

Naipaul jelas bukan seorang sarjana yang terlatih secara akademis dalam kajian Islam, apalagi Indonesia. Dia datang ke Indonesia, juga ke negeri-negeri muslim lain, sebagaimana layakanya seorang turis yang menikmati sebuah panorama. Setiap turis datang, tentu, dengan sebuah “prasangka”; apa yang ingin saya sebut sebagai “prasangka perbandingan”, the prejudice of comparison.

Apa yang saya sebut sebagai prasangaka perbandingan adalah suatu sudut pandang yang membentuk seorang turis ketika mengunjungi sebuah tempat yang asing. Sudut pandang itu dibentuk oleh pengalaman dia di tepat lain. Dengan sudut pandang itu, ia membandingkan panorama yang sedang ia lihat di negeri asing itu dengan pengalaman lain yang pernah ia lihat di tempatnya sendiri, atau di tempat lain. Setiap turis biasanya membawa prasangka perbandingan seperti ini.

Saya, sebagai muslim dan “orang pribumi” (tentu saya berlaku sebagai “pribumi” di mata seorang turis seperti Naipaul), menikmati dua buku Naipaul ini. Ada bagian-bagian yang membuat saya geli karena menjupai amatan detil Naipaul tentang segi-segi yang “komedis” tentang Islam dan muslim Indonesia. Tetapi juga ada bagian yang mengharukan karena Naipaul, sebagai orang asing yang sedang melancong, dan dalam waktu yang singkat, berusaha tertatih-tatih untuk memahami Islam, terutama Islam di Indonesia.

Tentu saja banyak amatan dia yang bersifat amatiran, dan kadang juga sangat karikatural dan penuh prasangka. Tetapi, buku Naipaul ini, sekurang-kurangnya, memberi kita sebuah informasi yang berharga tentang bagaimana orang asing yang tanpa latar pendidikan yang sistematis mengenai Islam, orang “luar” yang tanpa informasi yang cukup mengenai masyarakat muslim, memandang Islam dan bagaimana Islam dipraktekkan di negeri-negeri muslim.

Buku Naipaul memberikan kepada kita suatu “tinjauan non-akademis” tentang Islam; sebut saja “a quotidian view of Islam”. Bukankah sudut pandang semacam ini yang justru sering kita jumpai dala kehidupan sehari-hari.

Dari segi yang lain, bukankah kita juga sering menggunakan “mata Naipaul” ini dalam memandang kebudayaan dan masyarakat lain?