“Tahu darimana film “Jejak Khilafah di Nusantara” (JKDN) secara ideologis berbahaya? Tonton dulu dong filmnya”. Pernyataan ini benar. Dari sekian banyak hiruk pikuk tentang film ini, infomasi terjadi simpang siur. Benarkah film ini mengusung ideologi khilafah? Atau sekadar ingin romantisme sejarah masa lalu tentang pengaruh khilafah di Indonesia, kalau memang benar ada.

Kalau memang benar mengusung ideologi khilafah, tentu ini menggelisahkan. Pertama, karena kampanye ideologis ini selang beberapa hari dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, karena cukup banyak kaum muslimin Indonesia, yang bukan bagian dari HTI atau pengusung ideologi khilafah atau “Negara Islam”, yang tertarik karena ingin tahu sejarah Islam di Nusantara. Tapi, tentu saja, tanpa menonton film ini, dan parateks filmnya, kita bisa terjebak dari ghibah dan buruk sangka.

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan apakah betul film itu kembali mengampanyekan ideologi khilafah? Atau dengan kata lain: Bisakah film ini kita tafsirkan sebagai upaya kebangkitan kembali Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Ataukah ini sekadar menilik sejarah Islam, eh, khilafah di Nusantara?

Kalau sekilas menonton filmnya saja, perdebatan wacana di atas bisa berlarut-larut. Saya pribadi, berpendapat bahwa film yang diangkat dari skripsi Nicko Pandawa (yang juga pembuat film dan salah satu narasumbernya) ini framingnya adalah: “semua karena khilafah”. Bahkan sejak era Khulafaurrasyidin, itu dianggap khilafah.

Pembuat film ini agaknya tidak bisa membedakan khilafah dan khalifah. Semua hal di nusantara terjadi karena adanya peranan langsung dari Khilafah, begitu opini yang ingin digiring oleh film, ini. Padahal perpindahan (migrasi) manusia (termasuk karena perdagangan, perkawinan, pendidikan), artefak, teknologi, dll tidak otomatis karena hubungan antar negara.

Bisa jadi karena alas an lain, dan sifatnya boleh jadi sporadis. Jadi, bukti adanya makam tertua di sebuah tempat, misalnya, tak otomatis terkait bahwa itu utusan resmi sultan. Perlu ada penyelidikan lebih jauh untuk mendapatkan bukti arkeologis atau tertulis seputar banyak hal. Terkait Gerakan sporadis, Zacky Umam bagus tulisannya, bahwa itu sporadis: https://islami.co/jejak-khilafah-di-nusantara-belajar-sejarah-dengan-sahih/.

Walaupun beda konteks, tapi saya teringat pemikiran Arjun Appadurai tentang Global Flow (Arus Global) saat menyoroti kompleksitas dari arus budaya global, yang dijelaskan sebagai “kompleks, tumpang tindih, disjungtif/terpisah” (Appadurai 1996, 32, 37) dan secara umum hal ini terhubung dengan pemisahan yang esensial antara ekonomi, budaya dan politik (Appadurai 1996, 33).

Dalam kaitannya dengan klaim ini, Appadurai membuat teori bahwa terdapat lima lansekap (scape) yang independen dan terpisah dan tidak terduga antara satu sama lain, dan telah menjadi fokus dari politik budaya global. lansekap-lansekap ini adalah ethnoscapes (manusia), mediascapes (media/gambar), technoscapes (permesinan), financescapes (ekonomi) dan ideoscapes (politik, gagasan).

Tentu teori ini untuk konteks era modern, tapi saya melihat adanya persamaan gagasan, kala “Islam”, yang dibawa oleh kelima scape ini, hadir ke Nusantara. Tidak selamanya dan tidak otomatis segala yang bernuansa Islam di Nusantara berasal langsung dari, mengutip film itu, “Negara Adidaya Khilafah Islamiyah”.

Cukup dengan pembahasan filmnya sebagai teks. Biarkan pakar sejarah yang lebih berhak menjawabnya (karena saya hanya menimba ilmu sejarah Islam secara akademis dan formal saat kuliah S1 di Sastra Arab FSUI saja). Dan sudah ada beberapa akademisi yang menjawabnya, salah satunya Peter Carey yang Namanya dicatut di sana.

Di bawah ini, saya lebih banyak menganalisa parateks film ini, sesuai keahlian saya. Dan pembahasan parateks ini lebih bisa menjawab pertanyaan saya di atas. Tapi sebelumnya, izinkan saya membahas dulu konsep parateks.

Tentang Parateks

Yang lebih menarik bagi saya adalah parateks, alias hal-hal di luar filmnya itu sendiri. Sebelum membahasnya, saya akan uraikan definisi dan contoh parateks itu.

Parateks adalah sebuah istilah yang lazim di dalam dunia kesusastraan. Biasanya juga disebut extra-text, yang bertugas mendukung teks utama dan bisa memperkaya atau membentuk persepsi dan pengetahuan pembaca (atau penonton) terhadap teks utama-nya (termasuk film).

Dalam buku, misalnya, parateks bisa berupa sampul, kata pengantar, pendahuluan, materi di sampul belakang, dan lainnya. Dalam film dan televisi, parateks bisa berupa trailer dan teaser, berbagai materi promosi, poster, wawancara di media, serta ulasan seputar film tersebut.

Dalam DVD, bisa berupa special features, sampul, behind the scenes, dan endorsement di sampul, materi promosi, ulasan filmnya, paket kemasan (misalnya sebagai double feature, atau merayakan 30 tahun rilisnya film tersebut), komentar para sineas dan aktornya (commentary), redubbing, dan bootlegging.

Jonathan Grey, dalam Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts menjelaskannya dengan istilah “Teks yang mempersiapkan kita untuk teks lainnya”.. Dalam Introduction to Paratext (1991) Gerard Genette, tokoh yang pertama kali menerapkan ide parateks untuk kesusastraan , mengumpamakan parateks sebagai “hidangan pembuka pembangkit selera” (appetizer) untuk menu utamanya, dan menegaskan bahwa “tidak akan pernah eksis sebuah teks tanpa sebuah parateks”.

Analisa parateks atau extra-teks adalah hal lazim dalam dunia akademis di bidang Kajian Media, Kajian Film, Kajian Komunikasi, dan Kajian Budaya. Saya sendiri melakukannya saat menulis tesis S3 di jurusan Kajian Film di University of East Anglia (Inggris) dan banyak mengutip para pakarnya.

Selain dua nama di atas, ada JP Telotte (dalam The Cult Film Experience, Beyond All Reason, 1977), Paul McDonald (Video and DVD Industries, 2007), Alan Brookey dan Robert Westerfelhaus (. “Hiding Eroticism in Plain View: The Fight Club DVD as Digital Closet”, 2002), dan Ramon Lobato (Shadow Economies of Cinema: Mapping Informal Film Distribution, 2012), serta Giorgio Bertellini dan Jacqueline (“DVD Supplements: A Commentary on Commentaries”, 2010.

Mereka semua sependapat bahwa parateks sangat penting untuk membentuk dan menggiring sebuah opini ke produk tertentu, dan lalu membelinya. Bagi konsumen, ia dianggap sebagai nilai tambah sebuah DVD atau film. Bagi distributor atau pembuat filmnya, bisa dipakai untuk diformulasikan dan diarahkan ke pasar yang tepat.

Parateks dalam Film “Khilafah”

Bagaimana dengan parateks terkait film JKDN? Berikut uraiannya.

Sejak awal, saya termasuk yang ingin menonton filmnya. Saya harus menonton film ini secara utuh karena ingin mengulas film ini secara utuh. Tapi sepanjang live streaming, saya agak telat masuknya, saya tidak melihat apapun kecuali sebuah pidato tentang pentingnya khilafah, terus hilang lagi, dan muncul gambar dari film lain, lantas diblokir.

Pemblokiran ini bagi saya kontra-produktif. Pembuat film akan dianggap menjadi pahlawan bagi banyak orang, dan yang simpati akan bertambah luas. Dan, tentu kita semua tahu, ideologi dan pemikiran tidak bisa dibendung dengan sensor. “Ide itu punya kaki”, kata Soejatmoko, mantan Rektor Universitas PBB.

Lantas muncul sebuah meme. Ada sosok Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila. Judulnya diperbesar: “Film Khilafah Berbahaya?”

Materinya berbunyi:”Tampaknya film dokumenter Jejak Khilafah lebih berbahaya dari film porno”. Kalimat berikutnya, saya kutip apa adanya: FILM JKDN TIDAK BISA DIAKSES. FILM PORNO BISA.

Inikah yang disebut: RELIGIOUS NATION STATE ku? INIKAH NEGARA PANCASILA dengan urat tunggang KETUHANAN YANG MAHA ESA itu?”.

Kalimat itu terkesan demikian gagah dan heroik, walau pun secara umum diketahui bahwa film porno juga secara resmi tak bisa diakses. Tetapi yang menarik perhatian saya dari meme itu justru bukan materi di atas, tapi hal-hal kecil. Misalnya, di pojok kiri ada logi dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan dan “Gerakan Pembebasan Malang Raya”, dengan sebuah globe dan…bendera HTI!

Betul bendera hitam yang acap disalahpahami dengan “Bendera Tauhid”, padahal kita tahu, Ketika rumah Habib Rizieq di Mekkah diprank dengan bendera yang sama, Kerajaan Saudi Arabia pun mengambil tindakan tegas, mengingat HTI adalah organisasi terlarang di sana, sebagaimana di banyak negara Muslim lainnya.

Kecurigaan saya bertambah dengan adanya tagar di pojok kanan atas: #khilafahajaranIslam. Tentu ini provokatif dan berani, dan bisa memicu salah paham: Apakah artinya anti khilafah sama dengan anti Islam? Padahal konsep dan ideologi khilafah ini hanyalah salah satu produk ijtihad semata.

Parateks film ini tidak berhenti di situ saja. Seperti dugaan saya tautan film ini muncul di berbagai grup WhatsApp. Dan tidak hanya filmnya, namun juga rangkaian acara live streaming-nya, yang bisa dianggap sebagai parateks film ini.

Dalam live streaming itu, tidak harus menjadi seorang pakar untuk mengetahui bahwa itu adalah propaganda khilafah. Diawali dengan pengantar dari seorang penyiar di Khilafah Channel, dan mengklaim sedang memakai “batik khilafah”.

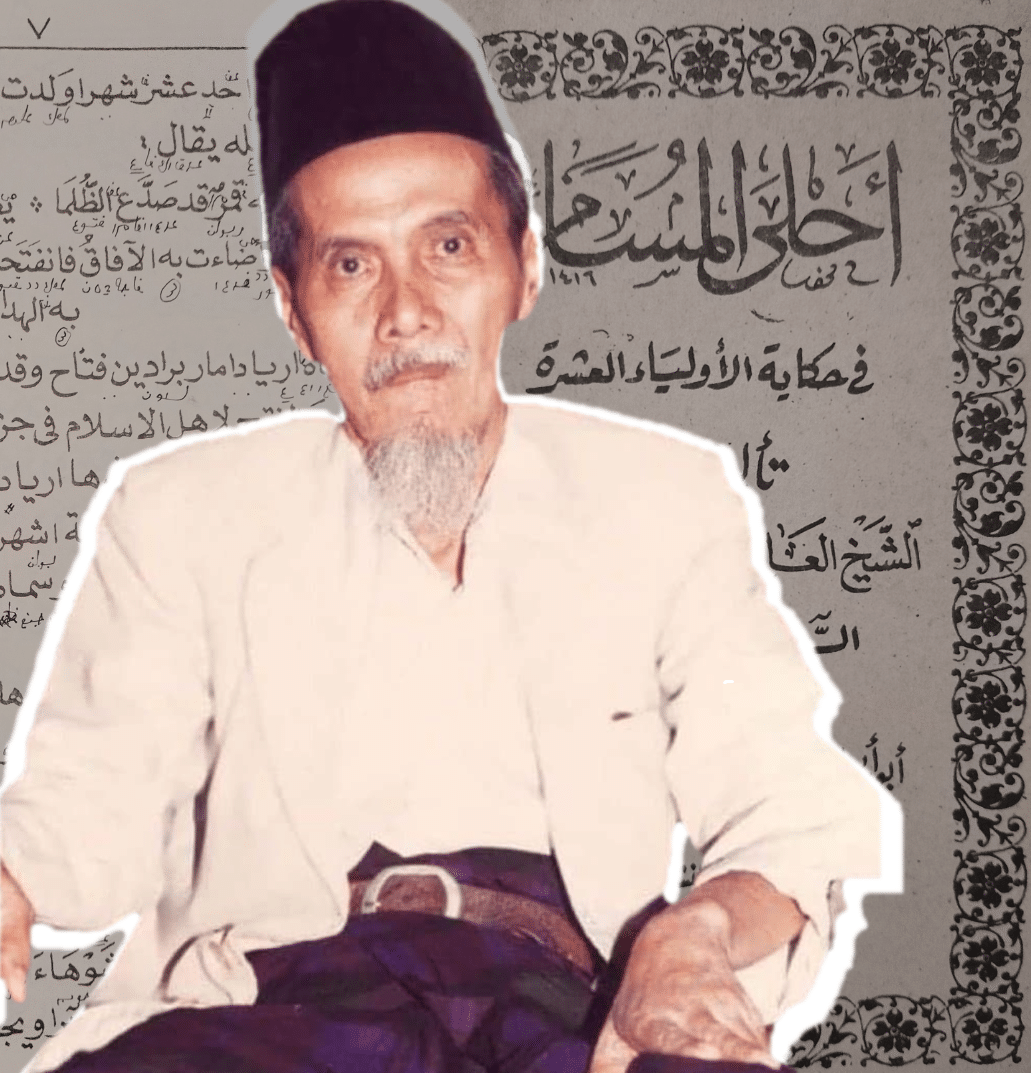

Lantas ada pidato dan diskusi. Tebak siapa yang berpidato berapi-api itu? Dialah Rochmat Labib, (mantan) ketua DPP HTI, yang menekankan, kurang lebih, “kembali ke sistem Khilafah, jika umat Islam ingin kuat dan berdaulat” (menit ke 15). Terus talk shownya ada Ismail Yusanto, ya tentu kita tahu dia tokoh besar HTI.

Dua tokoh besar HTI ada di sana. Kalau seandainya cukup filmnya saja yang dilempar ke publik, tentu diskusinya akan menjadi debat kusir, atau malah lebih edukatif. Karena ideologi khilafah diselipkan agak malu-malu (walau framingnya adalah “semua karena khilafah”).

Mereka pun menyamarkan organisasinya, seperti Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Gerakan dan Komunitas Literasi Islam.

Tapi, dengan melihat parateks, semuanya menjadi terang benderang. Kehadiran HTI di balik film JKDN tak terbantahkan. Saya masih terngiang-ngiang ucapan Rochmat Labib itu, “Kembalilah ke sistem Khilafah, jika umat Islam ingin kuat dan berdaulat”. (SI)