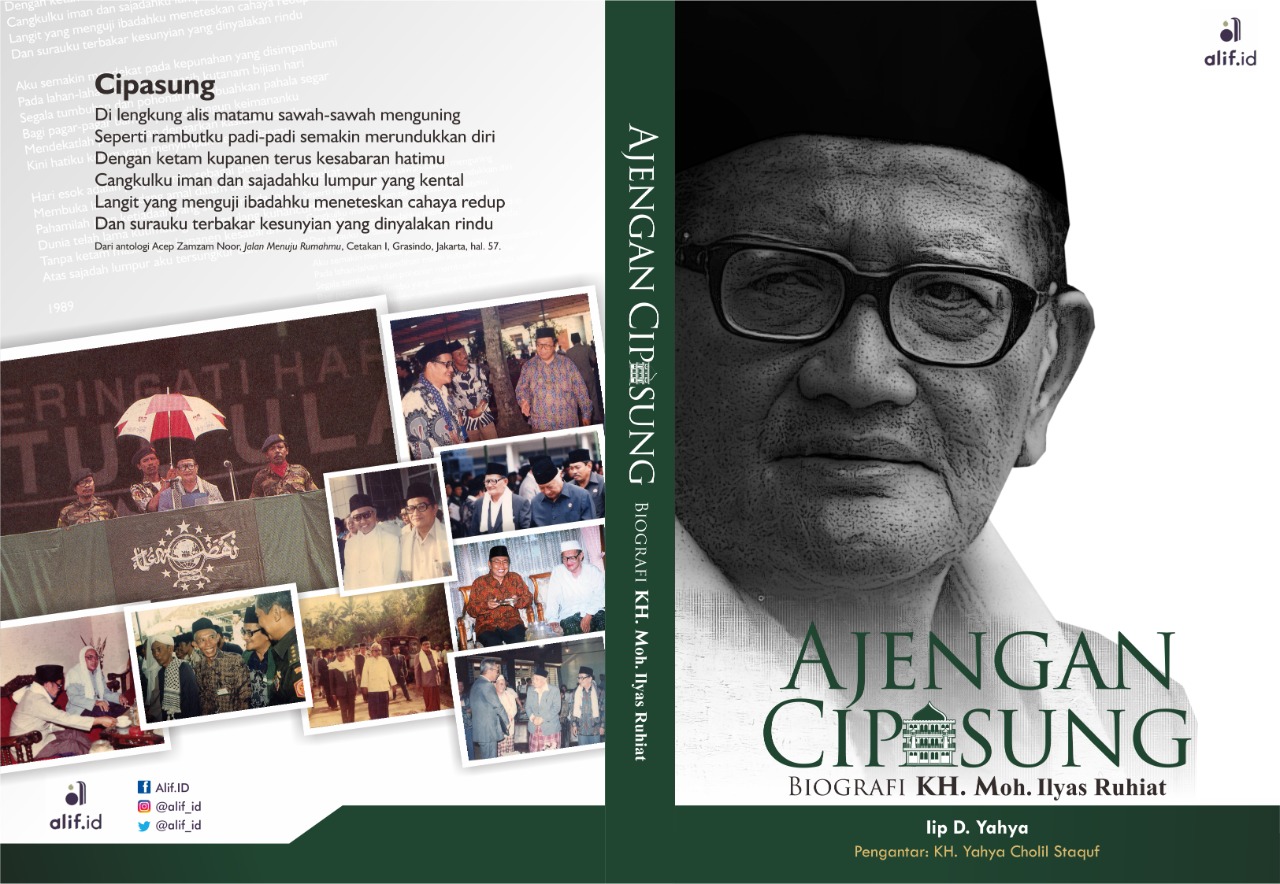

Buku ‘Ajengan Cipasung’ karya Iip D Yahya pertama kali diluncurkan pada 31 Januari 2008 bertepatan dengan memeringati 40 hari wafatnya K.H. Mohammad Ilyas Ruhiat. Pada saat itu, saya diminta untuk membedah buku tersebut. Saya kembali diminta untuk mengulas buku yang sama, yang diterbitkan ulang pada 2021.

Saya mengapresiasi diterbitkannya kembali buku ini, karena tak banyak biografi ulama yang ditulis berdasarkan narasumber-narasumber utama. Dengan terdokumentasikannya biografi K.H. Ilyas Ruhiat, besar harapan untuk memudahkan para akademisi, penulis, dan para santri untuk mengenal peran dan kiprahnya lebih dalam dan luas.

Secara pribadi saya tidak ingin mengkultuskan Bapak (panggilan saya untuk KH. Mohammad Ilyas Ruhiat), tetapi saya ingin melacak jejaknya dari prilaku beliau sepanjang yang saya kenal, suatu prilaku yang amat pantas ditauladani, ketika kini tauladan tersebut sulit ditemukan.

Dalam kaitan ini, saya ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia, terutama umat Islam, kehilangan anak negerinya yang terbaik. Sebab, beliau bukan hanya sekedar kiai yang memiliki sejumlah santri atau hanya menyandang gelar tersebut, melainkan benar-benar tercermin dari kepribadian akhlaknya, kesederhanaannya, kerendahhatiannya, kehati-hatiannya dalam bertindak dan berbicara, kepekaan sosialnya, dan tak kalah penting adalah kepekaannya terhadap keadilan perempuan. Kepribadian seorang ulama yang pantas disebut sebagai pewaris prilaku para nabi.

Tulisan ini hendak menatap Kyai Ilyas Ruhiat dari sudut kepekaan dan kehalusan budinya sebagai prasyarat utama untuk peka terhadap kemanusiaan yang rentan terhadap ketidakadilan, terutama ketidakadilan bagi perempuan.

Mengenal KH. Ilyas Ruhiat

Saya mengenal KH. Ilyas Ruhiat saat menempuh pendidikan menengah di Pondok Pesantren Cipasung selama tiga tahun antara tahun 1985-1987, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cipasung yang sekarang menjadi MAN 2 Tasikmalaya. Saat itu, KH. Ilyas mengajar saya di kelas dua dan tiga untuk mata pelajaran Ushul Fiqh dan Fiqh. Ia mengajar selalu mengenakan sarung, dan tak pernah memakai celana panjang.

Selama saya di pondok pun, saya hanya melihat Bapak memakai sarung dan tak pernah melihatnya memakai celana panjang. Saya pernah melihat Bapak menggunakan celana panjang saat Bapak menjabat anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ketika beliau menjadi ketua umum Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Saya mencermati, meski cara berpakaian bapak cenderung tradisional, tetapi sesungguhnya ia punya pemikiran yang sangat maju. Hal ini terlihat pada lembaga-lembaga pendidikan yang ia dirikan dan ia asuh, seperti SMP dan SMA bercorak umum. Selain itu, putera dan puteri-puterinya menempuh pendidikan perguruan tinggi umum dan bukan pendidikan tinggi agama.

Bahkan, saat saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung, hal yang membuat saya bergairah adalah adanya organisasi sejenis LSM yang bernama Badan Pengembangan Pondok Pesantren dan Masyarakat (BP2M) yang saat itu berafiliasi ke Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LP3ES) di Jakarta.

Lembaga tersebut menjalankan pendidikan kritis dan mengembangkan model pembangunan dari bawah dan pinggir (bottom up) dan bukan model pembangunan dari atas (top down) yang saat itu menjadi kebijakan pemerintah Orde Baru.

Hal lain yang membuat saya bergairah adalah, saya dibiarkan membaca karya-karya ulama modernis seperti Muhammad Abduh dari Mesir dan Abdurrahman Wahid serta Nurcholish Madjid di Jakarta yang memacu saya hanya ingin meneruskan kuliah di IAIN Jakarta pada 1987.

Di Pondok Pesantren Cipasung pun, melalui kepemimpinan K. H. Ilyas Ruhiat, saya dan para santri lainnya terbentuk menjadi muslim yang inklusif.

Pondok Pesantren Cipasung pada masa itu sangat terbuka untuk bekerjasama dengan pelbagai organisasi Islam dan universitas, seperti ITB, Unpad, dan IKIP. Bahkan, komunitas muslim Ahmadiyah, yang tempatnya tidak jauh dari pondok, pun direngkuh. Konon, satu keluarga Cipasung pun tergabung dengan komunitas Ahmadiyah tersebut.

Pada tahun 90-an, perjalanan hidup menempatkan saya untuk aktif di PBNU menjadi pengurus lembaga penerbitan bernama Lajnah Ta’lif wa Nasr dan sekretaris redaksi serta redaktur pelaksana Warta NU. Saat itu yang menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU adalah K. H. Abdurrahman Wahid dan yang menjadi Ketua Umum Syuriahnya adalah K. H. Ilyas Ruhiat.

Pada masa kepemimpinan keduanya, PBNU diramaikan oleh anak-anak muda dan kehadiran manusia dari berbagai golongan agama dan masyarakat antar etnis dan bangsa untuk mendiskusikan dan membahas berbagai hal.

Saya menyaksikan NU pada masa ini adalah masa-masa ‘enlighment’ atau masa-masa pencerahan dimana gedung PBNU menjadi pasar gagasan dan tempat bertukarnya pelbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Kepekaan Emosional

Kiai Ilyas Ruhiat tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Ia pun bukan alumni perguruan tinggi termasyhur, tetapi capaian-capaian dalam hidupnya telah melampaui orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan formal.

Ia pernah menjadi rektor sebuah perguruan tinggi di Cipasung; mengelola pesantren dengan ribuan santri; memimpin organisasi besar Islam di Indonesia, Nahdhatul Ulama; dan menjadi penasehat presiden dalam jajaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang menurut saya, agak sulit jika capaian-capaian tersebut hanya dilihat dalam perspektif rasional-formalistik.

Tetapi agaknya, Kiai tidak hanya bisa dilihat dari perspektif tersebut, melainkan ia “melampauinya”. Apa yang saya sebut sebagai “melampaui” itu barangkali yang saat ini dikenal sebagai ‘Emotional Intelligence (EI)’ atau ‘kecerdasan emosional’ yang oleh Goleman dicirikan sebagai orang yang memiliki kemampuan memotivasi diri, bertahan menghadapi tekanan, mampu mengendalikan diri dan tidak melebih-lebihkan kesusahan maupun kesenangan (Goleman:45).

Menurut Goleman pula, kecerdasan emosional ini sangat menentukan kesuksesan hidup seseorang ketimbang kecerdasan IQ.

Kiai Ilyas barangkali tidak hendak bersusah payah mengenal teori EQ yang saat ini dikembangkan di pelbagai dunia pendidikan, terutama di Amerika. Sebab, hampir seluruh nilai yang dikembangkan di pesantren, terutama yang terdapat dalam lembaran kitab kuning, memang mengajarkan pentingnya kita memiliki kecerdasan mengelola diri.

Milai-nilai tersebut di kemudian hari diakui pentingnya secara internasional sebagai counter terhadap pengagungan kecerdasan otak (IQ) Di Indonesia. Nilai-nilai ini bahkan telah diadopsi ke dalam dunia bisnis dan mendapatkan penerimaan yang luar biasa di lingkungan dunia usaha perkotaan. Nilai-nilai yang sebetulnya telah lama hidup dan dipraktikkan di dunia pesantren, terutama di Pesantren Cipasung.

Agaknya, keseluruhan dari pandangan dan sikap hidup kyai tersebut dipengaruhi secara kuat oleh nilai-nilai Islam yang bercorak pesantren ini. Ia ibarat seorang ‘emotional intelligent’ berjalan tanpa menuliskan secara teoritis tentangnya.

Hal ini tercermin dari sikapnya yang tenang, penuh pengendalian diri, tidak meledak-ledak, terbuka terhadap ide-ide baru yang berorientasi perbaikan dan kemajuan. Ia telah menjadi ”akar” dan ”jiwa” yang memperkuat ketahanan bangsa ini dari disorientasi nilai yang tidak lagi bisa lagi membedakan mana yang baik dan buruk.

Ia pun telah menjadi ’pelabuhan hati’ dari orang-orang yang semakin tidak dapat memahami kekisruhan hidup akibat perebutan kekuasaan, kekayaan dan nafsu kehormatan. Ia benar-benar telah menjadi peneduh bagi orang-orang butuh berteduh.

Kepekaan pada Keadilan Gender

Kiai Ilyas Ruhiat bukan seorang kiai ‘aktivis’ yang secara verbal mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak perempuan, barangkali pula tidak pernah ikut pelatihan gender atau secara khusus mempelajari teori-teori ini. Akan tetapi, sikap hidup dan penerimaannya terhadap gagasan ini telah melampaui bangunan pengetahuan mengenai teori-teori keadilan gender dan mereka yang aktif memperjuangkannya.

Penghormatannya terhadap hak-hak dan keadilan perempuan nampak sebagai sesuatu yang integral dalam ajaran Islam. Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan akhlak dan kebaikannya lain, yang mengingatkan kita pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa bermoral atau tidaknya seseorang dapat dilihat pada sejauh mana sikap dan prilakunya terhadap istri dan anak perempuannya.

Dalam kaitan di atas, kita diingatkan pada sejarah hidup Nabi Muhammad, yang meskipun dikenal memiliki kesederhanaan pengetahuan, — karena itu dikenal dengan julukan ummy–, tetapi kekuatan nurani yang tercermin pada akhlak hidupnya telah melampaui batas-batas formulasi pengetahuan yang memancar ke seluruh isi bumi.

Dalam peradaban Arab yang mengutamakan laki-laki (patriarki), ia yang memulai bahwa mempunyai anak perempuan sama bermartabatnya dengan anak laki-laki.

Ia pun memulai memuliakan anak perempuannya Fatimah di tengah-tengah peradaban dimana kelahiran anak perempuan adalah aib dan pada tingkat tertentu dibunuhnya.

Dalam detail praktik hidupnya, Nabi Muhammad tidak segan mengerjakan pekerjaan rumah, mengatur pakaiannya sendiri, mempertimbangkan pendapat istrinya dalam keputusan-keputusan penting yang menyangkut perjuangan Islam (Amstrong: 20-21).

Tanpa berpretensi untuk menyamakan nabi Muhammad dengan Kiai Ilyas Ruhiat, pada tingkat tertentu, prilaku kyai pun mencerminkan nilai-nilai Islam yang telah dibangun oleh Nabinya.

Kiai Ilyas, sepanjang yang pernah saya saksikan, pernah mengambil makan sendiri tanpa harus dilayani oleh istrinya dengan jenis makanan yang pada saat itu hanya ada garam dan beberapa potong tempe.

Ia pun tidak mendomestikasi istrinya dengan hanya memosisikan istrinya sebagai pelayan suami, tetapi memberi peran penting istrinya sebagai pendidik.

Ia menjadikan Ibu Haji Suwa, seorang perempuan sederhana yang menguasai khazanah kitab-kitab kuning sebagai mitranya dalam mengajar santri, tanpa merasa ototitas keulamaannya akan tersaingi dan terancam.

Lebih dari itu, dua puterinya, yakni Neng Ida dan Enung Nursaidah menjadi pemimpin masyarakat. Mereka juga aktivis yang menyuarakan dan mendorong pemberdayaan serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungannya. Keduanya mempimpin lembaga pendidikan yang cukup berpengaruh dan menyediakan pelbagai sarana untuk korban kekerasan terhadap perempuan.

Saat ini, pesantren Cipasung, dikenal secara nasional sebagai pesantren yang memiliki ide-ide progresif dan kritis terhadap keadilan gender tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pesantren yang tetap menjunjung tinggi keluhuran khazanah klasik Islam yang termaktub dalam kitab-kitab kuning.

Seluruh kemajuan dan pencapaian pesantren Cipasung ini tidak akan terwujud tanpa peran KH. Ilyas Ruhiat yang selama berpuluh-puluh tahun memimpinnya.

Semoga sepeninggalnya terdapat generasi yang tetap terus melanjutkan langkah perjuangannya. Amin. (SI)