Filsuf itu sarjana yang mendalami filsafat atau mereka yang hidup dan berpikir sesuai dengan mazhab atau jalan filsafat tertentu. Tidak semua filsuf, maksudnya dosen atau pakar filsafat, itu filsuf, maksudnya mereka yang benar-benar menghayati hidupnya dengan filsafatnya sendiri. Jika kedua fungsinya ada, maka merekalah filsuf betulan.

Mulyadhi Kartanegara memenuhi dua kriteria itu. Anda tak usah sungkan memanggilnya sebagai filsuf. Para pemikir, budayawan, atau cendekiawan Indonesia dengan ragam pemikirannya masing-masing, terutama yang khas dan konsisten, akan dengan mudah dikategorikan sebagai filsuf kontemporer kita.

Jenjang pendidikan Kartanegara, sejak doktorandus di Ciputat hingga doktor di Chicago, sudah terpaku pada filsafat Islam. Tidak belok sana-sini. Setidaknya ada tiga orang yang mendorongnya mendalami ilmu ini: Harun Nasution, Fazlur Rahman, dan Seyyed Hossein Nasr. Kuliah teologi Islam atau kalam Nasution membekas dalam dirinya. Pembacaan filsafat Islam yang cermat oleh Rahman ikut menuntunnya. Sementara itu, tradisionalisme Nasr bukan saja dilahapnya tapi juga menjadi landasan bagi pandangan hidupnya yang ia yakini dan tuangkan melalui tulisan-tulisannya. Tentu saja, meski spesifiknya filsafat Islam, ia membaca banyak hal soal filsafat Barat juga. Itu sudah menjadi otomatis.

Meski Nurcholish Madjid (w. 2005) ialah seniornya, baik di Ciputat maupun di Chicago, Kartanegara bukanlah seorang neo-modernis. Ia adalah seorang tradisionalis yang berakar pada tradisi spiritualisme dan intelektualisme Islam klasik, khususnya melalui warisan pemikiran Ibnu Arabi (w. 1240) dan Jalaluddin Rumi (w. 1273) dan pengaruh dari pemikiran Islam modern abad ke-20 dari Nasr.

Dari sudut pandang genealogis, kita bisa melacak dengan mudah mengapa Kartanegara mendalami ragam pemikiran Islam klasik yang ditafsirkan oleh Nasr, termasuk bahwa filsafat setelah kejatuhan Baghdad diteruskan ke dunia Persia hingga era Mulla Sadra abad ke-17.

Teori ini, dalam penelitian kontemporer, memang sudah mengalami revisi, sebab pengaruh Ibnu Sina, misalnya, masuk dalam kerangka teologi rasional di kalangan Sunni yang manuskripnya masih diteliti dengan sangat antusias di dunia akademik di Barat, khususnya untuk mengangkat seberapa pelik pemikiran orisinal filsuf seperti Fakhr al-Din Razi (w. 1209) dan Jalal al-Din Dawani (w. 1502). Dawani sendiri, contohnya, memiliki murid banyak dan berpengaruh di dunia Usmani sejak abad ke-16 hingga setidaknya abad ke-18. Belum lagi jika kita ingin menelaah ragam pemikiran lain di kota-kota yang meriah seantero Imperium Usmani dan wilayah Maghrib di Maroko, dalam soal politik, hukum, sains, dan seterusnya terutama sebelum era Isaac Newton. Di Maroko, figur Hasan al-Yusi (w. 1691), yang hanya ditelisik sisi kewaliannya saja oleh Cliffod Geertz dibandingkan dengan Sunan Kalijaga di Jawa, adalah contoh lain yang keren jika mau menelaahnya dari sisi filsafat.

Tentu ini tak mengurangi kita untuk mengetahui lebih jauh lagi soal Kartanegara. Bagi saya, pengaruh metode Rahman dalam membaca filsafat Islam ada dalam diri Kartanegara ditambah dengan Nasr sebagai landasan spiritualitas yang mengkritik secara radikal landasan filosofis materialisme modern di Barat. Ia, seperti figur filsuf muslim klasik, mendayagunakan akal untuk berpikir kritis tetapi setia pada tuntunan spiritual sebagai jantung Islam. Dalam perjalanan sejarah kebudayaan Islam, kita akan gampang menemui para sarjana muslim yang saleh tapi juga cerdas. Gampangnya, ia adalah seorang kiai sekaligus filsuf.

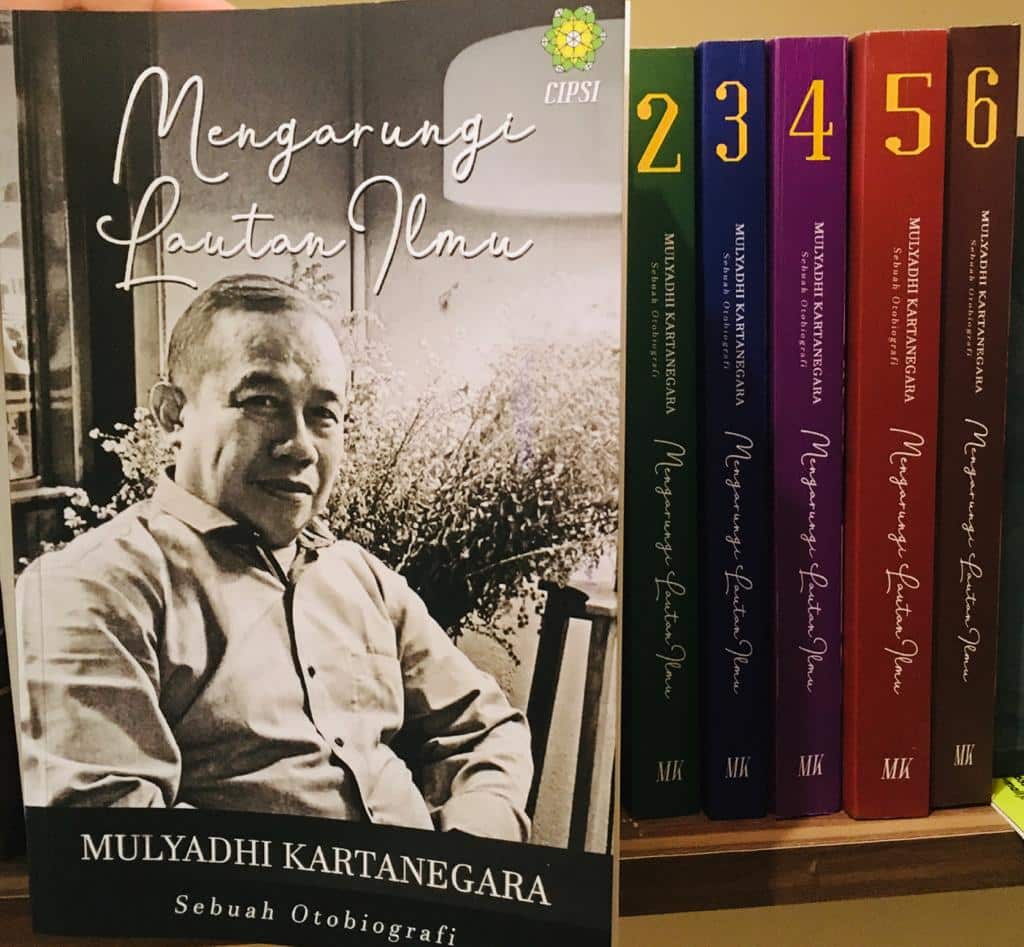

Terbitanya otobiografi ini, yang totalnya berjumlah enam jilid, merekam jejak hidup, intelektualitas, dan spiritualitasnya adalah bukan sebuah narsisme—sebagian orang mungkin beranggapan seperti itu. Di tengah absennya biografi lengkap para sarjana kita, apalagi jika kita ingin merentangnya sejak masa penyair-filsuf Melayu abad ke-16, Hamzah Fansuri, otobiografi seperti ini akan sangat berguna sebagai ‘arsip’, catatan kritis, dan sumber dari sejarah sosial-intelektual Indonesia akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Di dalamnya, Kartanegara yang lahir di Tangerang 11 Juni 1959 tak hanya menulis dirinya tidak dengan cara hagiografis, melainkan juga menulis banyak tentang orang lain. Keenam jilid itu ditulis apa adanya mengikuti kronologi hidupnya. Khusus untuk jilid keempat, Anda akan dengan mudah menyelam ke dalam ringkasan sekaligus intisari buku-buku populernya yang sudah terbit.

Sebagai seorang peneliti sejarah dan tradisi manuskrip, saya dengan mudah jatuh cinta pada bagaimana otobiografi ini ditulis. Kartanegara ialah sedikit di antara mazhab klasik yang masih menuliskan pemikirannya dengan pena di atas kertas, untuk semua karyanya. Ia menulis naskah, meskipun dengan huruf Latin. Kendati demikian, seperti kesarjanaan sebelum era cetak, ia pun membubuhkan kolofon, yakni paragraf penutup yang biasanya berbentuk segitiga yang merekam informasi tentang penulisan naskah dan tanggal penyelesaiannya.

Kebiasan menulis tangan ini sejak remaja ia biasakan, hingga tidak bisa ditinggalkan meskipun ia mempunyai laptop MacBook. Sebagai tambahan, ia banyak pula menulis catatan harian alias diari yang merekam berbagai pengalaman pribadinya dan lintasan pemikirannya. Dari diari ini pula, otobiografi itu disusun yang awalnya berniat ditulis oleh seseorang yang menawarkan diri secara sukarela pada Kartanegara, namun kandas di tengah jalan tanpa kabar burung yang jelas.

Sebelum menulis disertasi yang meneliti dan menyunting sebuah manuskrip tunggal berupa karya ringkasan tentang filsafat Islam pada awal 1990-an, Kartanegara sudah membiasakan diri menulis manuskripnya sendiri. Memang, pembimbing disertasinya, sarjana perempuan Lebanon pengganti kursi guru besar Rahman setelah meninggal terlalu ‘dini’ yang bernama Wadad Kadi (Kartanegara konsisten melafalkannya dengan Widad) adalah kini seorang profesor emerita yang sangat peduli dengan manuskrip dan menyunting banyak naskah. Tapi dalam kariernya di Indonesia dan—jangan lupa—beberapa tahun di dunia Melayu, wabilkhusus Malaysia dan Brunei Darussalam, Kartanegara tidak atau mungkin belum kembali meneliti kembali manuskrip Islam. Kendati, ia sangat produktif menghasilkan manuskripnya sendiri. Tetapi bisa kita pahami di sini bahwa seorang pengkaji peradaban Islam klasik di Barat memang didorong untuk mengakses sumber asli berupa manuskrip setelah mendalami setidaknya bisa membaca dua bahasa Muslim klasik, biasanya Arab dan Persia atau Turki, dan dua bahasa Eropa modern selain Inggris, lazimnya Jerman dan Prancis. Sebuah syarat yang tidak mudah.

Cara ia mengukir kata itu sangat mengalir. Meski banyak yang berjenis refleksi, tetapi ia berjangkar pada panduan ilmiah yang objektif. Sifat objektif di sini maksudnya bukan tak memiliki pandangan sama sekali, tetapi lebih pada penilaian yang jernih atas berbagai hal. Selain sebagai penulis utama, ia adalah penerjemah yang hebat. Saya ingat, sebelum mendapatkan kopian buku wajib dari sejarawan Marshall Hodgson untuk bacaan saya sendiri semasa menempuh S1 di Depok, yakni The Venture of Islam, terjemahan Kartanegara sangat membantu. Seperti pengakuannya sendiri, terjemahan ini sebetulnya sudah dikerjakan oleh seorang sarjana ternama atas permintaan Yayasan Paramadina tapi hanya mampu dikerjakannya sekitar seratus halaman saja karena pelik dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Lalu Kartanegara mengiyakan untuk menerjemahkan dari nol karya Hodgson yang banyak dipuji itu. Kebiasannya menulis seperti aliran sungai yang jernih membantunya menyajikan ragam pemikiran yang rumit sehingga bisa dipahami pembaca awam.

Kartanegara ialah pribadi yang tenang dan selalu berpikir positif dan tidak pernah atau belum mau menjadi seorang pejabat. Ia menempuh jalan lurus sebagai seorang sarjana, pemikir, dan penulis, serta tentu saja seorang filsuf.

Bagi saya, boleh ia bermazhab campuran antara Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Rumi, dan Nasr, tetapi tarekat utamanya ialah berfilsafat secara teoretis dan praktis, nazhari dan ‘amali yang menggabungkan daya pikiran dan hati. Jika ia pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad, Nabi Idris, Ibnu Arabi dan Suhrawardi—filsuf iluminasionisme dari Persia abad kedua belas—maka ia sedang menuliskan pengalaman pribadinya melalui mimpi sebagai salah satu inspirasi untuk mencapai kebenaran. Kita patut bersyukur, pengalaman mistikal dan mimpi ditulis dan dibaca banyak orang, sebagaimana kita membaca Sufi yang menuliskan pengalaman batinnya dalam mencerap ayat-ayat kauniyyah (Arab: kawniyyah, Indonesia: ke-ada-an universal atau jagat raya).

Di halaman judul jilid pertama yang kosong, biasanya dalam ilmu manuskrip disebut dengan bayyadh atau ‘yang putih bersih’, pada 15 Februari 2020, sang penulis memberikan paraf dan pesan yang mendalam kepada saya. Bunyinya, “May this work remind(s) us how great human potentials are, if we want to explore and actualize them.” Terlepas dari ketiadaan daftar pustaka lengkap khususnya untuk jilid keempat dan beberapa kesalahan ketik dan istilah yang minor, enam jilid otobiografi ini adalah sebuah cerminan dari pesannya sendiri.

Menulis, dalam logika Kartanegara sendiri, ialah suatu bentuk daya kekuatan manusia. Berhenti menulis ialah kekurangan atau malah kematian daya potensi. Setelah karya yang terbit 2019 ini, ia punya segudang rencana dan gagasan untuk membukukan, salah satunya falsafah Sufi dunia Melayu sejak era Fansuri. Mampukah, pembaca budiman sekalian, mengikuti jalan lurus sang filsuf yang tenang mengarungi samudera nama-nama-Nya?