“Rasa humor dari sebuah masyarakat mencerminkan daya tahannya yang tinggi di hadapan semua kepahitan dan kesengsaraan,” kata Gus Dur dalam kata pengantar Mati Ketawa Cara Rusia (1986).

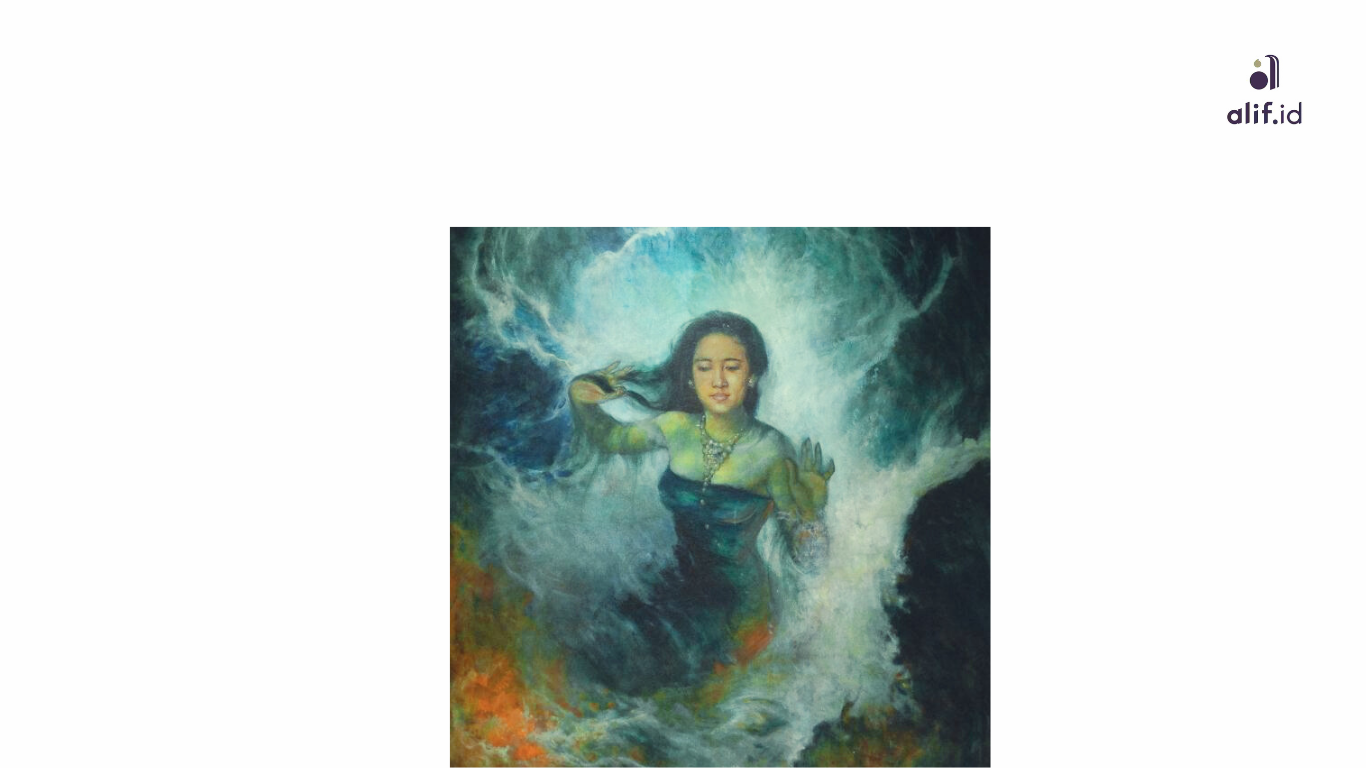

Setidaknya kutipan itu adalah bumbu yang mujarab bagi Nadine Labaki. Sutradara Lebanon tersebut sadar bahwa humor adalah elemen penting untuk memeriahkan kegetiran tiada henti dalam salah satu filmnya, Where Do We Go Now? (2011). Apa lagi yang lebih menyesakkan dari adegan pembuka film yang menampilkan segerombol perempuan bergaun hitam sedang menziarahi para lelaki mereka di kuburan korban perang?

Where Do We Go Now? mengangkat premis tentang perjuangan perempuan-perempuan tersebut. Mereka rela melakukan apa saja supaya para suami dan anak lelaki mereka tidak mengangkat senjata untuk saling membunuh karena perbedaan agama. Film ini berlatar di sebuah kampung kecil di Lebanon. Kampung yang dikelilingi ranjau darat dan dikepung perang saudara itu dihuni oleh kelompok Islam dan Kristen yang siap bertikai kapan pun.

Sejak 1975 Lebanon memang membara akibat perang. Agaknya film kedua Nadine ini menjadi tidak kehilangan konteksnya. Terlebih, isu agama adalah topik yang sangat sensitif di sana. Maka dari itu, “kamu harus tahu bagaimana mengatakan sesuatu dengan cara yang sangat halus agar bisa diterima,” kata Nadine dalam sebuah wawancara.

Di kampung itu, para lelaki digambarkan sangat temperamental dan bersumbu pendek. Sedikit saja masalah muncul, penyelesaiannya bisa membuat para perempuan mendadak menjadi janda atau ibu tanpa anak lelaki. Dari sanalah sosok perempuan dihadirkan dengan sangat hangat dan –meminjam istilah Bu Tejo– solutif. Mereka sudah muak kehilangan anggota keluarganya lagi. Mereka pun berkelompok, menyusun siasat, dan melakukan eksekusi-eksekusi konyol tapi jitu untuk meredam konflik.

Konflik bisa dengan mudah datang melalui pintu masjid kampung yang terbuka, sehingga membuat beberapa kambing dan ayam masuk. Salib gereja yang patah karena tak sengaja tertubruk seseorang. Para lelaki yang kehilangan sandal sepulang salat Jumat. Apa pun itu, rasanya selalu ada bahan untuk memulai pertikaian.

Di sisi lain, para perempuan selalu punya solusi. Sebut saja Bu Mayor (istri kepala kampung) yang pura-pura kerasukan roh Bunda Maria supaya mempunyai otoritas mistik untuk memarahi para lelaki. Para perempuan yang diam-diam mengundang lima penari seksi dari Ukraina yang sedang mampir di kota sebelah agar para lelaki teralihkan fokusnya. Mereka mengubur semua jenis senjata api yang ada. Mereka membakar koran, menyingkirkan radio, menyabotase televisi, dan menahan segala informasi tentang perang di luar sana yang akan menaikkan tensi para lelaki.

Dalam film ini, humor banyak diselipkan melalui dialog lugu dan beberapa adegan-adegan absurd. Seperti ketika Bu Mayor pura-pura kerasukan roh Bunda Maria, ia memaki para lelaki yang saling bertikai: “Brengsek!”. Sontak sang pastor kaget dan menimpali, “Perawan suci bilang begitu?”. Di kesempatan lain, Bu Mayor yang kesal melihat para lelaki sedang berkerumun melihat perempuan seksi dari Ukraina yang baru datang, ia pun berkata di tengah kerumunan, “Payudara paling kecil di kampung ini bisa menutupi separuh Ukraina.”

Selain perempuan, adalah berdosa kalau saya katakan peran kiai kampung dan pastor di sana sama sekali tak ada. Kedua tokoh agama itu mengemban tugasnya dengan sempurna untuk menjaga perdamaian. Mereka sangat kompak, menyejukkan, dan juga lucu. Hal itu menjadi sebuah sindiran telak bagi tokoh agama di Lebanon yang kadang ikut terseret politik praktis dan memperkeruh suasana.

Salah satu adegan yang paling kuat adalah ketika ibu-ibu datang ke gereja meminta bantuan sang pastor dan kiai yang sedang bersama. Kedua tokoh agama itu pun berunding. Di ruang pengakuan dosa, sang kiai berbisik kepada sahabatnya: “Kau lihat wanita-wanita itu? Kalau kita bersama mereka dan melakukan apa yang mereka mau, seribu surga menunggu kita!”

Sebagai sutradara, Nadine adalah kutukan sekaligus anugerah bagi Lebanon. Dia adalah satu-satunya sutradara Lebanon yang dua filmnya berhasil memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang sejarah Arab. Di sisi lain ia sangat berani menghadirkan karakter dan premis film yang vivere pericoloso (mendekati bahaya). Salah satu karakter dalam Caramel, film pertamanya, adalah seorang lesbian. Di film Capernaum ia mendekonstruksi konsep durhaka pada orang tua dari sudut pandang anak. Sedangkan dalam Where Do We Go Now? kita menyaksikan konflik agama dimain-mainkan dengan lucu.

Memang, Where Do We Go Now? adalah salah satu “anak” Nadine yang berprestasi. Film ini telah tayang di banyak festival film internasional: Cannes (Spanyol), Toronto (Kanada), San Sebastián (Spanyol), Festival Film Berbahasa Prancis di Namur (Belgia), Festival Film dari Selatan di Oslo (Norwegia), dan Festival Film Doha Tribeca di Qatar. Ia juga menang dalam enam festival yang diikutinya dan masuk beberapa nominasi untuk kategori yang berbeda-beda.

Namun, film ini tetap tak bisa lepas dari kritik. Premis Where Do We Go Now? dianggap terlalu hiperbolis karena mengandaikan jika perempuan di Timur Tengah diberdayakan, otomatis konflik akan selesai. Bagi saya sendiri, secara teknis latar tempatnya lebih menyerupai studio luar ruangan (outdoor) alih-alih kampung yang realistis. Beberapa kali mata kamera yang tidak tepat mengambil objek juga membuat risih. Di sisi lain, kemasan drama musikal yang serba nanggung malah terlihat melemahkan esensinya.

Di luar itu semua, harus tetap saya akui bahwa humor-humornya adalah oase yang segar di tengah tandusnya kesedihan-kepedihan. Didukung plot yang rapi dan departemen naskah yang matang, saya kira bukan keputusan yang tepat untuk meragukan kekuatan ceritanya. Where Do We Go Now? berhasil membuat penontonnya menangis dan tertawa di waktu berdekatan, bahkan bersamaan. Di antara banyak drama yang saya nikmati, tak banyak yang mampu menyajikan emosi seperti ini.

Melalui filmnya, Nadine seakan sedang berinteraksi dengan konflik Lebanon yang berlarut-larut. Lewat kemasan satire yang indah, Where Do We Go Now? menjelma menjadi alegori yang mengolok-olok perang sektarian bodoh dan tak perlu. Ia menelanjangi umat beragama yang diam-diam tak menyembah Tuhan, melainkan bersujud pada ego, kebencian, dan kepentingan politik.

Nadine, melalui karakter Amal yang diperankannya sendiri, juga mewakili perasaan perempuan di daerah konflik. Barangkali film ini, dalam segmen yang lebih kecil, telah terwakili dalam adegan ketika Amal berteriak pada dua kelompok laki-laki yang sedang saling serang di tokonya:

“Kalian pikir kami di sini hanya untuk berkabung? Memakai gaun hitam selama-lamanya?”