Belajar dari Film Iran (8): Sinema Iran di antara Sprititualitas dan Pemberontakan

Di stasiun Gare du Nord, Paris, pada musim dingin di awal tahun 2009, sutradara ternama Iran, Mohsen Makhmalbaf sedang menyeruput minuman hangat di sebuah kafe di pojok stasiun. Saya yang duduk tak jauh dari Mohsen, melihat seorang perempuan muda muncul dengan setengah berlari dan bersemangat menghampiri Mohsen. Mohsen berdiri menyambutnya, mereka berpelukan erat dan tampak sekali rona bahagia.

Mohsen lalu memperkenalkan kepada kami bahwa perempuan muda itu adalah Hana Makhmalbaf, putrinya yang juga seorang filmmaker. Ketika itu, saya tak begitu mengenal karya-karya Hana, saya lebih mengenal karya kakaknya yang juga seorang perempuan sutradara, Samira Malkhmalbaf, karyanya antara lain, The Apple (1998) yang masuk seleksi Un Certain Regard Cannes dan The Blackboard (2000) yang memenangkan Jury Prize di Cannes International Film Festival. The Apple masuk seleksi Cannes pada saat ia baru berulang tahun ke-18, dan The Blackboard saat ia berusia 20 tahun.

Setelah Hana bergabung dengan kami, maka lengkaplah jumlah kami yang terdiri dari para sutradara, kritikus film dan juga wartawan asing yang akan naik kereta menuju ke suatu kota kecil yang bernama Vesoul. Seorang panitia festival memandu kami menuju ke kereta yang sudah siap menunggu. Kami diundang untuk menghadiri Vesoul International Film Festival.

Awalnya saya tak mengerti mengapa Mohsen begitu bahagianya berpelukan dengan putrinya, saya baru paham ketika di kereta ia bercerita kepada seorang wartawan yang mewancarainya, bahwa hampir lebih satu tahun ia tak bertemu dengan putrinya itu. Saya yang kebetulan duduk persis satu baris di belakang Mohsen, dapat dengan mudah mendengar apa yang dikatakan oleh Mohsen dalam wawancara yang memakan waktu hampir sepanjang waktu tempuh Paris ke Vesoul, selama dua setengah jam itu.

Mohsen juga bercerita tentang pelariannya ke Paris untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah Iran. Mohsen menetap di Paris sejak tahun 2005, meninggalkan Hana dan Samira yang masih menetap di Iran. Film-film Mohsen dianggap oleh pemerintah Iran sarat kritik dan membahayakan rezim. Mohsen melakukan pemberontakan dalam karya-karyanya. Mohsen adalah pemberontak sejak masa sebelum revolusi Iran 1979, saat itu ia seorang aktivis yang berada di garis depan menentang Rezim Shah Reza Pahlavi dan itu membuatnya harus merasakan penjara selama lima tahun!

Mohsen tidak sendirian, ada sutradara Iran ternama lainnya, Jafar Panahi yang juga sebagian besar filmnya dianggap penuh kritik dan juga membahayakan bagi pemerintahan Iran. Bahkan Jafar Panahi di vonis enam tahun penjara pada tahun 2010 lalu dialihkan menjadi tahanan rumah, ia juga dilarang membuat film selama 20 tahun.

Selain dua nama itu, sebenarnya masih ada beberapa nama lain yang dianggap kritis terhadap rezim tetapi masih dapat “ditolerir” karena mereka masih bisa berstrategi dalam memasukan kritik sosial, politik maupun agama yang dibungkus di dalam cerita yang sarat dengan aroma spritualisme. Sebut saja misalnya Abbas Kiarostami (1940-2016), sutradara senior yang sangat dihormati dalam kancah sinema dunia. Salah satu filmnya yang luar biasa kuat adalah Taste of Cherry, film ini memenangkan penghargaan Palme d’Or di Cannes International Film Festival 1997, sebuah penghargaan tertinggi dalam jagad sinema.

Pada film Taste of Cherry inilah Kiarostami melakukan siasat, berstrategi agar filmnya bisa diloloskan oleh badan sensor film Iran. Taste of Cherry bercerita tentang seseorang laki-laki paruh baya yang ingin melakukan bunuh diri, ia berputar-putar dengan mobilnya, mencari orang lain yang bersedia membantu dirinya untuk bunuh diri. Tema bunuh diri adalah sesuatu yang sangat diharamkan oleh rezim teokrasi ala Iran, berikut badan sensor filmnya.

Sensor begitu kuat di sana, jauh lebih kuat daripada sensor di Indonesia. Badan sensor film Iran di bawah Ministry of Culture and Islamic Guidance. Film-film yang dianggap melawan ajaran Islam beraliran Syiah akan diberangus habis dan ditolak peredarannya.

Kembali pada film Taste of Cherry. Kiarostami, sang sutradara, mensiasati dengan membuat scene “tambahan” di akhir film, setelah tokoh itu berhasil bunuh diri dengan terkubur di tanah, penonton mengira film itu telah selesai, sebab muncul fade out black screen. Ternyata kemudian muncul gambar adegan suasana pembuatan film, tampak para crew yang lalu lalang dan juga tampak sang tokoh dalam film itu membersihkan pakaiannya dari lumuran tanah. Kiarostami juga muncul dalam adegan itu. Kiarostami hendak berargumentasi dan mengelabui rezim di Iran, bahwa adegan “tambahan” itu menunjukan bahwa cerita bunuh diri dalam film itu hanya main-main saja dalam rangka pembuatan film yang juga ditampilkan dalam film itu, "film di dalam film". Rezim di Iran mempercayainya, film itu pun lolos sensor. Tetapi justru karena adanya adegan “tambahan” itu, membuat film itu menjadi lebih kuat dan bermakna. Film itu seolah ingin memberikan perenungan bahwa kehidupan ini seolah adalah drama, bahwa dalam kehidupan ada lapisan-lapisan kehidupan lain, bahwa antara fiksi dan realitas batasnya tipis dan lain sebagainya yang intinya film itu mempunyai kedalaman spritual. Kiarostami melakukan pemberontakan dengan cara itu.

Ketika Mohsen membuat Kandahar (2001) yang bercerita tentang seorang perempuan yang harus datang ke Afghanistan untuk menyelamatkan saudara perempuannya yang berencana melakukan bunuh diri. Dalam perjalanan menyelamatkan saudarinya itu, kita diperlihatkan berbagai peristiwa bagaimana perempuan seolah terkungkung dalam hukum syariat Islam yang diterapkan oleh kekuasaan Taliban saat itu. Shot-shot perempuan bercadar dan kamera menjadi point of view sang tokoh dari dalam burkah yang jaring-jaring benang burkahnya memiliki asosiasi dengan jaring besi di penjara. Ini adalah satu dari sekian banyak metafora dari film itu yang mengandung arti untuk membatasi pandangan perempuan terhadap dunia ini. Tetapi film itu “selamat”. Kenapa?

Sebab rezim tidak menangkap arah dari kritik itu!

Tetapi Mohsen mungkin tak selamanya terus bisa bersiasat dalam karyanya, ia mungkin lelah juga, ia ingin keluar dari segala aturan itu, dan pada akhirnya di tahun 2005, Mohsen membuat sebuah film yang berjudul Sex and Philosophy, bercerita tentang seorang laki-laki guru tari yang mengungkapkan hubungan cintanya kepada empat kekasihnya. Ia tak ingin ada yang dirahasiakan lagi dalam kisah cintanya dengan empat perempuan itu sekaligus. Dia lalu mempertemukan semua kekasihnya itu di sekolah tari tempat ia mengajar. Film ini seolah melawan aturan kaidah-kaidah pembuatan film di Iran, sebab ia dianggap vulgar dalam mengeksplorasi cinta tapi bagi saya, film ini sangat puitik dalam memaknai arti cinta dan kesendirian seseorang.

Lalu puncaknya adalah film Scream of the Ants (2006) yang sempat saya tonton di kota Vesoul itu. Film ini bercerita seorang gadis yang percaya pada Tuhan tetapi ia jatuh cinta dengan seorang pemuda ateis. Mereka lalu memutuskan untuk melakukan perjalan ke di India dan memulai petualangan mereka. Pada film ini adegan orang telanjang bulat yang sedang mandi suci di sungai Gangga muncul berulang-ulang.

Jafar Panahi pun begitu, kritik dalam sebagian besar film-filmnya membuat gerah rezim Iran dan dianggap berbahaya. Tetapi Panahi tak menyerah, ia tetap membuat film. Bahkan dalam masa larangan membuat film, ia membuat film dengan menggunakan kamera digital sederhana dan handphone, hasilnya kemudian ia selundupkan di dalam flashdisk yang dimasukan ke dalam kue untuk dikirimkan ke Cannes-Perancis. Film itu berjudul This is Not a Film yang ditayangkan di Cannes International Film Festival (2011).

Saya ingin pula menyebut nama lain, Dahriush Mehrjui, dengan filmnya Leila (1996), dimainkan oleh bintang cantik Leila Khatami, putri dari sutradara Ali Hatami. Film itu bercerita tentang seorang perempuan bernama Leila yang tidak memiliki anak karena mandul. Reza, suami Leila sebenarnya tak terlalu mengiginkan anak sebab ia begitu mencintai istrinya. Tetapi ibunya Reza sangat menginginkan anak sebab memiliki keturunan dalam Islam dan juga dalam tradisi di Iran adalah sesuatu yang sangat penting. Reza dipaksa oleh tradisi, melalui ibunya untuk menikah kembali. Leila menyaksikan suaminya membawa istri barunya dalam satu rumah bersama Leila.

Hati Leila berkecamuk dan runtuh, di satu sisi ia tak bisa menghindarinya, di sisi lain dalam hatinya ia memberontak dengan tatanan tradisi yang mengungkungnya. Ini adalah bentuk kritisme sekaligus pemberontakan yang dilakukan oleh sutradara terhadap masyarakatnya. Coba bandingkan dengan film-film religi kita yang justru malah melakukan glorifikasi terhadap poligami dengan segala alasannya, termasuk agama!

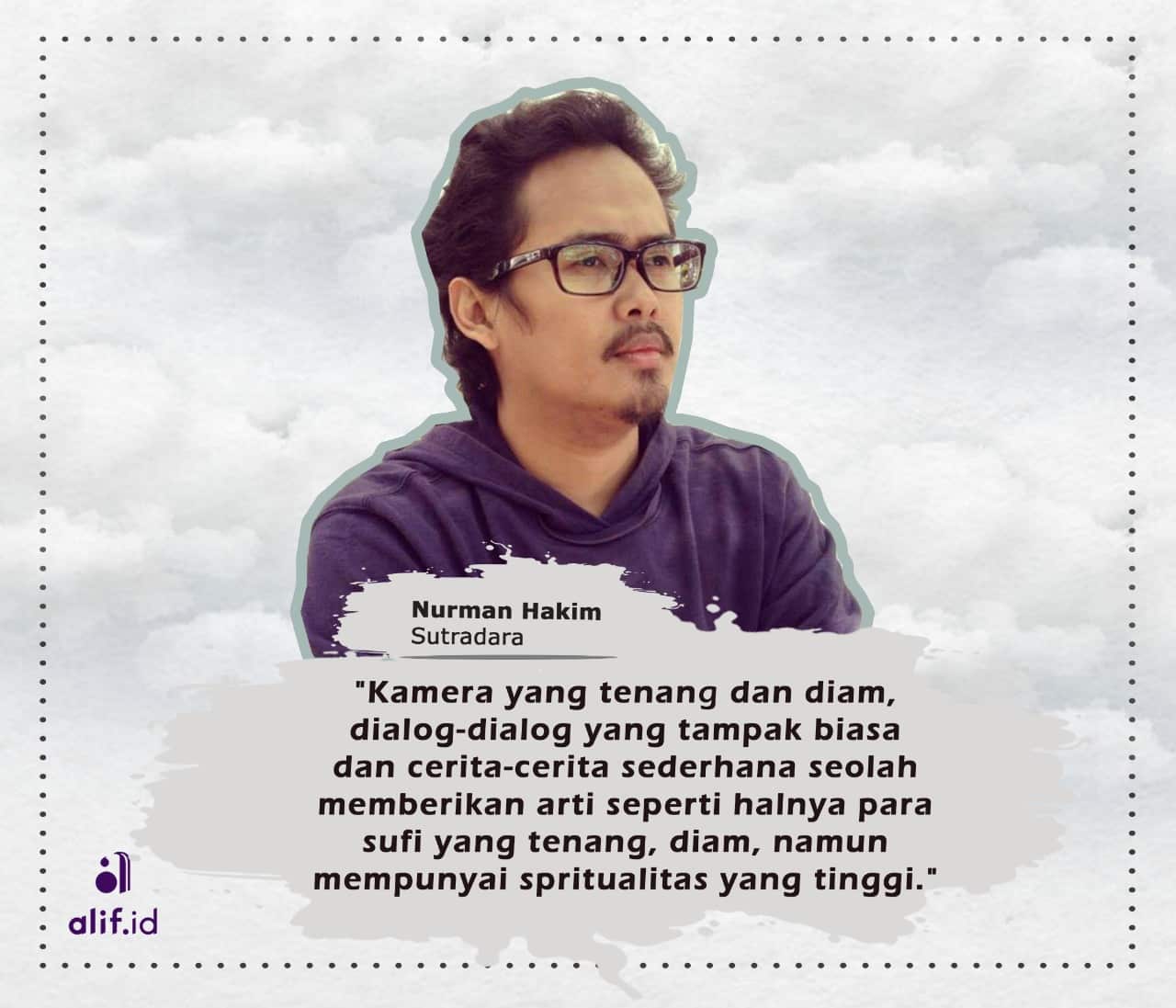

Dalam kekangan rezim yang sedemikian kuat, para sutradara itu memberontak dalam karyanya. Bersiasat dalam bercerita dengan mengendapkan pesan dan nilai-nilai di dalam filmnya, menjadi film yang sangat kontemplatif dan memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Tetapi beberapa dari mereka tak “selamat”, seperti Panahi dan Mohsen. Saya kira, tentu saja karena tradisi filsafat, seni, puisi, dan sastra Persia yang tua dan tinggi itu, memengaruhi para sutradara yang tergabung dalam New Iranian Cinema itu dalam karyanya, tentu saja juga ada faktor represi dari pemerintah yang membuat mereka harus memberontak dengan jalan yang tenang dan “diam”. Kamera yang tenang dan diam, dialog-dialog yang tampak biasa dan cerita-cerita sederhana seolah memberikan arti seperti halnya para sufi yang tenang, diam, namun mempunyai spritualitas yang tinggi.

Pemberontakan tidak saja pada rezim tetapi juga pemberontakan terhadap cara bertutur dalam bahasa sinema. Kelompok New Iranian cinema ini, menciptakan bahasa sinema baru yang sangat berbeda dengan sinema Hollywood. Penggunaan kamera statis dan handheld, available light, available setting, menggunakan sebagian besar pemain amatir (meskipun ada beberapa film menggunakan pemain profesional, film Leila dan A Separation, misalnya) dan juga secara naratif sebagian besar tidak menggunakan struktur klasikal naratif Hollywood (struktur tiga babak).

Film-film New Iranian Cinema ini pada beberapa bagian (naratif dan style) ada kemiripan dengan film-film dari kelompok La Nouvelle Vague (New Wave) di Perancis di akhir tahun 50-an yang dipelopori oleh Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer dan seterusnya. Juga ada kesamaan pada beberapa bagian (naratif dan style) dengan film-film neo realisme Italia yang dipelopori oleh Vittorio de Sica dan lain-lain. Bahkan Kiarostami dianggap film-filmnya sangat dipengaruhi oleh karya De Sica seperti Bicycle Thieves.

Perlu dicatat bahwa selain nama-nama sutradara Iran yang saya sebut di atas itu, masih ada beberapa nama seperti Asghar Farhadi, Majid Majidi, Marziyeh Meshkiny dan seterusnya yang dianggap sebagai New Iranian Cinema. Sebagian besar karya mereka sesungguhnya bukan sinema mainstream di Iran yang menjadi box office. Sesekali saja dari karya mereka masuk dalam box office, misalnya film Farhadi yang berjudul A Separation.

Karya-karya mereka sangat berbeda dengan karya sutradara Iran lainnya yang berada di jalur mainstream sinema, dan namanya jarang kita dengar, Mostafa Kiayee, misalnya, yang tahun 2019 lalu mencetak box office dengan film komedi hiburan berjudul Motreb.

Saya kira, di dalam masyarakat Iran, nilai-nilai spritualitas berikut dengan segala kontradiksinya begitu kaya untuk dieksplorasi. Dan tidak semua sutradara Iran mampu mengekplorasinya dengan baik, hanya nama-nama yang tergabung dalam kelompok New Iranian Cinema itu yang mampu melakukannya. Kenapa?

Sebab mereka mampu menyerap problematika masyarakatnya. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Nietzche, dikutip Albert Camus dalam sebuah esainya, katanya, seniman tidak menerima kenyataan, tetapi tidak seorang pun seniman dapat hidup di luar kenyataan. Camus lalu meneruskan, "Untuk itulah ia berkreasi membuat kenyataan baru - dunia ciptaanya, suatu kehendak kesatuan sekaligus penolakan terhadap dunia."

Sebagai penutup, saya ingin kembali ke cerita saya soal pengalaman bersama Mohsen dan film-filmnya selama di kota Vesoul. Setelah menonton serangkaian film-film Mohsen secara maraton dan juga film-film dari sutradara lainnya yang diundang ke festival itu, serta mengikuti berbagai diskusi yang berlangsung di sana, tiba waktunya bagi kami para tamu festival untuk pulang. Panitia menghantarkan kami semua ke sebuah stasiun kecil di Vesoul untuk menuju Paris.

Sesampainya di stasiun Garde du Nord Paris, saya melihat Mohsen dan Hana masih bersama, mungkin Hana ingin menghabiskan waktu barang beberapa hari atau beberapa minggu bersama ayahnya di Paris. Setelah itu tentu ia akan kembali lagi ke Iran, meninggalkan ayahnya yang hidup di Paris, membuat film lagi dan melanjutkan hidupnya.

Saya tak tahu apakah Hana dan juga Samira pada suatu hari nanti dalam karya-karya akan mengalami nasib yang sama dengan ayahnya dalam hubungannya dengan rezim di Iran, atau justru Hana dan Samira akan lebih pandai “bersiasat” dalam melakukan pemberontakan dalam karya-karya mereka?