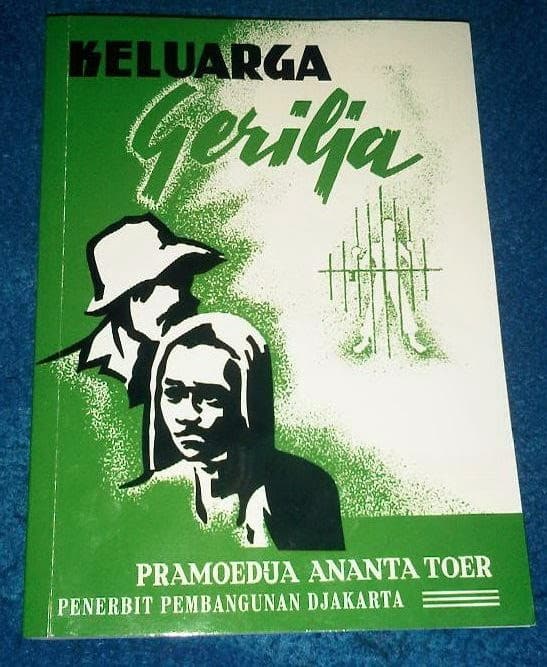

Keluarga Gerilya terbit pada 1950, sesaat setelah Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) dibebaskan dari penjara Belanda. Tokoh utamanya adalah Amilah, yang berusia 41 tahun dan merupakan ibu dari tujuh anak; Sa’aman putra sulungnya (berumur dua puluh empat tahun); dan putri tertuanya Salamah. Sa’aman berada dalam hotel prodeo, dituntut hukuman mati karena membunuh Kopral Paijan, suami ibunya.

Amilah disibukkan dengan permasalahan bagaimana membebaskan putranya. Dua anak lelakinya yang lain, Canimin dan Kartiman, bertempur di garis depan, sementara empat anaknya yang paling bontot ada di rumah. Canimin dan Kartimin, keduanya terbunuh. Sa’aman dieksekusi dan Amilah mati meratapi kuburan anaknya (KG: 258-59).

Para puan –Amilah, Salamah, dan tunangan Sa’aman serta Kartiman– tidak berpartisipasi sendiri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka bertungkus-lumus dalam revolusi melalui hubungan mereka dengan para lelaki. Di situ terdapat narator luar, sedangkan fokalisasi dilakukan secara bergantian oleh Amilah, Sa’aman di penjara, Canimin dan Kartiman di medan pertempuran, serta empat anak di rumah.

Kejadian-kejadian di masa lampau, yang diteroka dengan fokalisasi tokoh, mendedahkan perilaku Amilah. Saat kisah ini dimulai, Amilah menderita kecabuhan mental tanpa ia sadari (KG: 3). Ia hidup sebagian di dalam kenyataan dan sebagian lagi di dalam angan-angan dan kenangannya akan tempo dulu. Memori Amilah menjelaskan kepada kita bahwa ia di masa mudanya dulu adalah seorang puan nan cerkas dan menjadi pujaan para pria.

Sa’aman dikandung kala Amilah masih berhubungan tanpa nikah dengan Benni, yang merenggut keperawanannya dan sesaat setelah itu terbunuh di Aceh. Lantas, saat suaminya, Paijan, ditugaskan ke daerah lain selama dua bulan, Amilah berselingkuh dengan Letnan Gedergeder. Hubungan terlarang mereka menghasilkan Salamah (KG: 8, 10, 99, 100). Amilah terus-menerus diingatkan akan perilaku seks bebasnya oleh bukti hidup di sekelilingnya. Tidak ada penilaian eksplisit yang ditempatkan dalam cerita ini; sang narator luar tidak menghakimi persetubuhan bebas Amilah dengan menggunakan norma-norma sosial yang ada, dan Amilah sendiri tidak mengungkapkan rasa penyesalan.

Saat berwicara dengan saudaranya, Kartiman, di garis depan, Canimin mengungkapkan kecurigaannya bahwa Sa’aman, Salamah, dan Kartiman bukanlah anak Paijan, laki-laki yang mereka kenal sebagai ayah mereka (KG: 30). Argumen Canimin yang paling kuat adalah bahwa ketiga saudara mereka itu tidak ada yang mirip Paijan sedikit pun. Ada kabut ketidakpastian menyelimuti pertanyaan yang memicu keingintahuan ihwal siapa kira-kira ayah dari masing-masing anak itu. Sang ibu adalah satu-satunya orang yang bisa menjawabnya. Meskipun begitu, ayah dari Kartiman tetap tidak diketahui; baik sang narator luar maupun Amilah dalam kenangannya tidak pernah memberikan jawaban yang pasti.

Dalam novel Keluarga Gerilya, “pertanyaan bapak-anak” itu diberi pemandangan tambahan, tatkala ketiga lelaki bersaudara itu melakukan apa yang terlihat sebagai pembunuhan terhadap bapaknya sendiri. Dari fokalisasi tokoh Canimin, Kartiman, dan Sa’aman, yang berbentuk kenangan dan pengakuan, jelaslah bahwa mereka membunuh Paijan karena alasan-alasan politik.

Pascamasa pendudukan Jepang, selama masa bersiap (revolusi), Paijan mendaftar masuk Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL), pasukan angkatan bersenjata milik Kerajaan Belanda, dan dia ingin putra-putranya mengikuti jejak Paijan. Hal ihwal ini tidak dapat diterima oleh ketiga pemuda yang mendukung Republik itu. Suatu ketika, saat Paijan sedang mabuk, mereka membawa dan menembaknya hingga mampus di tepian sungai Ciliwung.

Ketiga saudara laki-laki itu melakukan pembunuhan sebagai bagian dari pertempuran gerilya yang tengah berkecamuk. Dalam situasi peperangan, pembunuhan seorang serdadu KNIL oleh pemuda dianggap dapat dibenarkan sepenuhnya. Mereka melenyapkan seorang pengkhianat negara karena rasa patriotisme. Yang membuat rumit persoalan adalah kenyataan, bahwa pengkhianat itu adalah pria yang mereka kenal sebagai ayah mereka. Dia adalah penghubung langsung mereka dengan Tanah Air (fatherland) dan merupakan simbol akar kehidupan mereka.

Kutukan Oedipus

Akan tetapi, keraguan mengenai apakah benar dia merupakan bapak biologis mereka membuat situasi jadi ambivalen. Secara tak sadar, mereka tahu bahwa mereka tidak berhutang kesetiaan paternal terhadap kamitua itu. Di tingkat lainnya, pembunuhan terhadap bapak mereka sendiri dapat diinterpretasikan dari segi motif Oedipus. Paijan merupakan penghalang dalam kompetisi para anak lelaki untuk mendapatkan cinta sang ibu. Melihat kenyataan bahwa ibu mereka tidak hanya bersanggama dengan satu pria, pembunuhan itu dapat diartikan sebagai balas dendam putra-putranya atas kelemahan figur sang ayah. Paijan tidak becus memuaskan gairah seksual puan yang telah mengandung mereka bertiga.

Amilah tak tahu-menahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anaknya, maupun kenyataan bahwa suaminya telah tewas. Ia hanya tahu bahwa Paijan menghilang (KG: 59). Hilangnya sang suami tidak begitu mengganggu Amilah ketimbang penahanan putra sulungnya. Kehadiran anak-anak yang liyan tidak dapat mengurangi penderitaannya. Amilah memenuhi peran Jocasta–ibu Oedipus–dalam memproyeksikan cinta pada Sa’aman, di mana ayahnya merupakan satu-satunya lelaki yang benar-benar dicintainya (KG: 10, 100).

Di mata Amilah, Sa’aman adalah satu-satu anaknya (KG: 254, 255, 257). Meski kemampuannya telah menurun pada masa perang dan penggulingan Hindia Belanda (KG: 3, 11, 212), tetapi baru setelah Sa’aman direnggut dari sisinya, dia benar-benar bertingkah-polah tak normal. Ia terobsesi oleh satu penalaran–bahwa Sa’aman harus dibebaskan dari bui dan dikembalikan kepadanya. Sampai saat itu tiba, Amilah tidak mau menerima apa pun atau siapa pun. Ia kehilangan ingatan karena bukti hidup cinta yang pernah ia miliki telah sirna.

Amilah kabur dari masa kini dengan hidup di masa lalu. Walaupun demikian, masa lalu itu juga bermasalah. Kenangan bahagia di masa muda dan daya pikatnya di mata laki-laki menyebabkan ia frustasi di era kiwari, karena masa-masa itu telah tiada. Hubungan cinta dengan Benni dan Letnan Gedergeder, serta lusinan pengalaman serupa (KG: 54) menyebabkan ia menderita gangguan psikologis. Amilah tidak tahan menghadapi realitas masa kini, tetapi masa lalu membuatnya trauma. Ia kalut dan tidak terbuka untuk berpikir jernih.

Amilah membentak anak-anaknya, memperlakukan orang lain dengan buruk, serta mengutuki setiap orang dan pelbagai hal. Dalam kemurkaannya, Amilah menyebabkan kebakaran besar yang memusnahkan rumahnya, dan rumah-rumah di sekitarnya menjadi abu (KG: 223, 241). Ia merobek baju di tubuhnya dan meranyau; nostalgia dan khalayannya muncul bercampur aduk. Arkian, Amilah menjadi gila karena tidak mendapat cinta dan perhatian dari anaknya. Eksekusi putranya, Sa’aman, memakzulkan segala kemungkinan untuk pulih.

Penjara Patriarkhi

Meski hubungan ibu dan anak lelakinya merupakan inti narasi dari novel ini, hubungan Amilah dan Salamah memberi perspektif lain yang menarik. Amilah memandang Salamah sebagai perpanjangan dirinya dan memproyeksikan pengalaman-pengalamannya sendiri pada Salamah. Amilah iri akan kecantikan usia muda Salamah dan mencelanya karena menjadi perawan tua di usia sembilan belas tahun, dan karena mengejar laki-laki.

Amilah meramalkan bahwa Salamah akan pulang membawa anak haram (KG: 4-9). Ironisnya, Salamah kehilangan keperawanan tatkala Amilah di tengah hasrat untuk mendapatkan kembali Sa’aman, mengirim putrinya itu kepada Sersan Kasdan, yang selanjutnya memperkosa Salamah (KG: 151, 169-72). Pemerkosaan itu sendiri tidak dilukiskan; kita hanya membaca kisah Salamah sendiri mengenai apa yang terjadi di kuburan kakaknya. Salamah meminta ampun serta merasa hina dan malu (KG: 269-71).

Ia dimanfaatkan oleh ibunya dan kemudian oleh seorang pria yang pergi dengan bebas. Salamah menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi, seakan-akan ia bisa mencegah perkosaan itu, kendati tidak punya pengalaman. Adalah tunangannnya yang penuh pengertian, Darsono, yang mencoba membantunya memperoleh kembali harga dirinya, “Antara perawan dan tak perawan hanya ada saat beberapa detik. Apakah gunanya aku memperhatikannya? Engkau tetap kuterima dalam hatiku” (KG: 272).

Salamah memainkan peran tipikal seorang korban, tetapi setidaknya ada satu orang yang mau (dan mampu) memafhuminya. Darsono menunjukkan diri dengan berpikiran terbuka dan empatik. Tidak ada yang menampakkan simpati semacam itu kepada Amilah. Tak ada penilaian yang diberikan terhadap persetubuhannya dengan siapa saja. Namun, penyebab kegilaan Amilah mungkin berkelindan langsung dengan pengalaman seksualnya yang berlimpah.

Secara implisit, pesan yang ingin disampaikan Pramoedya Ananta Toer mungkin saja adalah, bahwa seorang puan harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap setia kepada satu pasangan. Jika tidak, ia akan menanggung kerugiannya sendiri; ia tidak akan bisa menjadi anggota masyarakat yang “normal” –yaitu, yang sesuai dengan standar patriarkhal.

Alih-alih dalam pembacaan maskulinis, identitas sosial semacam itu dalam sudut pandang feminis dianggap sebagai salah satu kekuatan perempuan, ia tidak diakui dalam sebuah masyarakat yang patriarkhal. Struktur sosial dari masyarakat yang seperti itu hanya berfungsi dan bertahan jika feminitas ditindas: kaum perempuan takluk kepada sistem laki-laki dan tidak dapat melepaskan diri dari sistem itu tanpa memperoleh hukuman.