Di antara anggota keluarga kami, almarhum bapak H. Eko Suprayitno biasanya paling bersemangat ketika Ramadan tiba. Setelah pada sore hari membersihkan makam leluhur dan berdoa, ia lantas mandi dan keramas sebagai sebentuk sesuci layaknya kalangan muslim di pedesaan. Yang paling saya ingat adalah kuluban sebagai menu berbuka, setelah secangkir kopi, sholat maghrib, dan sebatang rokok.

Kuluban adalah menu khas pedesaan yang umumnya terdiri dari daun bayam, dan kadang pula campuran kembang turi, diolah dengan parutan daging kelapa yang lazim dikenal sebagai krawu. Rasa segar sayuran yang bercampur dengan rasa pedas dan asin seolah menjadi kenikmatan tersendiri saat berbuka puasa.

Bagi masyarakat Jawa, kuluban seperti menjadi keharusan untuk suguhan ambeng atau berkat saat ritual selametan. Bukan kebetulan belaka. Akar kata (woting tembung) kuluban adalah kulub, yang diadopsi dari bahasa Arab qalbu yang bermakna hati/rasa. Oleh karena itu, kuluban biasanya berisi daun bayam (lidah Jawa: bayem), yang secara kerata basa bermakna ayem (nyaman, damai).

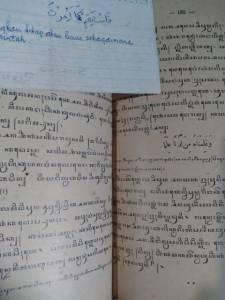

Ketika kecil, saya sering membaca dua buku yang sudah lusuh, satu buku adalah terjemahan bahasa Indonesia dan buku lain beraksara Jawa terbitan AB. Siti Syamsiyah, Surakarta. Kata bapak saya, buku-buku itu merupakan warisan dari bapaknya. Dua buku itu berjudul ‘Ajaiboel Qoeloeb, yang seingat saya diterjemahkan oleh Usman Ralibi, dan buku beraksara Jawa berjudul Ngajaibulqulub, dua buku yang lantas menjadi salah satu referensi saya dalam menulis tesis terkait tema Islam nusantara.

Saat proses menulis tesis saya menemukan bahwa Serat Wedhatama, secara sufistik, sangat terpengaruh oleh pengarang kitab Ngajaibulkulub, yang merupakan bagian akhir jilid 4 kitab Ihya’ Ulumuddin. Ternyata saya lebih menyukai Wedhatama, karena selain bisa dibaca juga bisa ditembangkan, sementara Ngajaibulqulub hanya dapat dibaca dan tak bisa ditembangkan.

Sebuah karya tulis akan memiliki nilai lebih ketika bisa ditembangkan. Karena pemilihan metrum tembang macapat sendiri berkaitan dengan musik yang sudah jelas perlu memperhatikan rasa yang mendasari filosofinya. Seumpama metrum pangkur sudah jelas nuansa nada-nada yang dihadirkan berasa waktu penghabisan (pungkuran: kemudian) atau purna (mungkur).

Dengan demikian, membaca dengan menembangkan Wedhatama dapat dikatakan bahwa orang itu tengah dalam tahapan mengolah rasa tentang kitab yang berisi tentang rasa yang umumnya dianggap sebagai hal yang berkaitan dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Di sinilah letak nilai lebih itu. Sedangkan membaca Ngajaibulqulub dapat dikatakan sebagai orang yang sedang berpikir tentang rasa.

Ketika menembangkan Wedhatama, tanpa paham maknanya pun, orang sedang dalam proses merasa dan tak sekedar memahami rasa. Adapun membaca Ngajaibulqulub berarti sedang dalam taraf memahami rasa dengan berpikir. Karena itu dalam Kawruh Rasuk Kyai Wusman, salah seorang guru spiritual Ronggawarsita yang berasal dari Desa Gumuk (Membaca Ronggawarsita, Mencerna “Ngelmu” Rasa, https://alif.id), rasa bukanlah sesuatu yang butuh untuk dipahami, tapi dirasakan, dan celakanya, yang tahu rasa hanyalah rasane dhewe.

Di sinilah kita perlu memahami bahwa kitab-kitab tasawuf pada akhirnya adalah pengalaman ruhani yang khas para pengarangnya sendiri. Seperti al-Hikam misalnya, barangkali orang tak akan mengerti sampai benar-benar mengalaminya sendiri.

Terkadang banyak orang kasepuhan mengatakan sebuah ungkapan pada orang yang belum mengerti: “Mbesuk bakale ngerti dhewe.” Karena itu, dalam hal kebatinan ataupun tasawuf, sebenarnya tak ada orang yang goblok. Ketakmengertian tak selamanya disebabkan oleh kegoblokan, tapi karena memang belum waktunya (during wahyaning mangsa kala).

Kebatinan ataupun tasawuf adalah bidang yang lebih bersifat eksperimental (untuk dialami sendiri) daripada kognitif maupun empirik. Seperti pandangan yang lazim kita dengar terkait dengan tahapan spiritualitas dalam kerangka agama Islam: Islam, iman, dan ihsan.

Dalam konteks ini, Islam dapat dimaknai sebagai raga yang berkaitan dengan fikih (empirik), dan iman yang ditimbulkannya adalah ‘ainul yaqin.

Iman berkaitan dengan nalar, dan bidang yang menggelutinya disebut sebagai ilmu kalam atau teologi (kognitif), dengan iman yang ditimbulkannya dikenal sebagai ilmu yaqin.

Ihsan berkaitan dengan hal yang dialami sendiri, yang akhirnya menjadi wilayah garapan kebatinan ataupun tasawuf (eksperiental), dengan iman yang ditimbulkannya disebut sebagai haqqul yaqin.

Pada tataran ini, memperbandingkan kebatinan dengan agama—yang lebih mengacu pada wilayah raga—adalah sebentuk kekeliruan atau salah tempat yang hanya akan menghasilkan perbedaan dan penghakiman seperti vonis sesat dan seterusnya. Sebab padanan kebatinan bukanlah agama, tapi tasawuf (spiritualitas Islam).

Dalam perspektif tasawuf, Wedhatama adalah sejenis serat atau tulisan yang berisi seputar hal yang berkaitan dengan kebatinan (yang merupakan pengadopsian istilah Arab: al-batin). Istilah batin ini biasanya disandingkan dengan istilah al-dhahir seperti dalam ungkapan wa al-dhahiru wa al-batinu di mana dalam sejarah awal tasawuf sebelum Junaid al-Baghdadi dan khususnya al-Ghazali merupakan dua kutub yang berseberangan.

Pengkutuban ini memuncak pada diri al-Hallaj yang dieksekusi secara keji—dalam Misykatul Anwar al-Ghazali pernah menempatkan al-Hallaj secara tak negatif atau penuh dengan penghakiman—karena secara teologis terkesan menganut paham hulul (Makna Relasi Tuhan dan Insan dalam Sebilah Pusaka, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id) yang dipandang menyalahi akidah agama Islam. Sementara sesudah eksekusi al-Hallaj itu al-Ghazali secara sistematis berupaya mendamaikan kalangan dhahiriyah dan batiniyah dalam salah satu kitabnya yang paling terkenal: Ihya’ Ulumuddin.

hKarena itu perlu diketahui, bahwa Wedhatama mendasarkan diri pada perspektif al-Ghazali ini. Tapi karena kebodohan belaka banyak orang meremehkan Wedhatama—ataupun Wulangreh—sebagai kitab-kitab yang tak islami, atau dengan bahasa yang tepat, bahwa kalangan muslim dapat menemukan nilai-nilai keislaman di dalamnya, hanya karena bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa-Kawi dan bukannya bahasa Arab.

Karena beranjak dari perspektif al-Ghazali, maka secara ruhaniah Wedhatama tak menganut paham hulul maupun wihdatul wujud, melainkan wihdatus syuhud, yang diteoritisasikan oleh Ahmad Sirhindi. Sirhindi ini sufi Naqsyabandiyah India, peracik metode zikir lathaif, sebagaimana dapat ditemukan dalam yoga India ataupun tradisi Vajrayana Tibet. Dengan demikian, corak tasawuf Wedhatama adalah akhlaqi atau berpaham ahlus sunah wal jamaah—bahkan yang kini dapat ditambahi—annahdliyah.

Corak ahlus sunah Wedhatama, sebagaimana Wulangreh (Wulangreh dan Deradikalisasi: Menggali Sisi Praktis Islam Nusantara, https://jurnalfaktual.id), dapat dilihat dari pegangan hukumnya. Selain Al-Qur’an dan Sunah, juga “dalil dalaning ijemak/ kiyase nora mikani,” yang merupakan kritik atas kalangan dhahiriyah atau Islam radikal yang ketika itu sudah hadir di nusantara.

Adapun corak wihdatus syuhud-nya terletak pada kewaspadaan pada momen penyingkapan: “nging aywa salah surup/ kono ana sajatining urup/ yèku urup pangarêp uriping budi/ sumirat sêrat narawung/ kadya kartika katongton.” Selain itu corak wihdatus syuhud Wedhatama terletak pula pada istilah kunci “roroning atunggil” (Puasa, Multiplisitas, dan Sesama, https://jalandamai.org).

Pengaruh Ngajaibulqulub juga nyata terlihat ketika Wedhatama memperumpamakan hati sebagai sebuah cermin: “kedhap kilap liniling ing kalbu/ kang minangka colok celaking Hyang Widhi.” Bahwa ketika hati itu bersih, maka bersih pula bagian tubuh manusia lainnya. Seperti halnya seorang jenderal, ketika ia memimpin dan mengatur bala-tentaranya, hati adalah pemegang komando anggota tubuh lainnya.

Seandainya hatinya bagus dan bersih, maka akan elok pula segala tabiatnya. Sebab secara fisiologis jantung merupakan pusat peredaran darah, yang seandainya ia tak berfungsi, maka tak berfungsi pula tubuh manusia. Sementara menurut Ngajaibulqulub hati yang merupakan segumpal darah beku sama sekali tak dapat dilepaskan dari hati spiritual atau hati sebagai latifah rabaniyah-ruhaniyah.

Hubungan di antara keduanya dilukiskan Wedhatama laiknya hubungan antara gula dan manisnya. Bukankah setiap gula sudah pasti manisnya meskipun yang manis tak hanya gula? Bukankah setiap manusia bisa sakit hati meskipun yang bisa sakit hati tak hanya manusia?

Dengan demikian, dalam hal ini, kebatinan ataupun tasawuf adalah sebuah metode pembersihan hati agar menjadi sekeping cermin yang bening yang akhirnya dapat menjadi petunjuk atau memantulkan cahaya kebenaran. Bukankah hati manusia selalu berkata benar dan tak bakal menipu?

Tanpa petunjuk dari luar pun, bukankah setiap hati manusia sudah tahu bahwa memakan apa yang bukan menjadi haknya adalah salah? Lantas kenapa pengangkangan hak tetap ada? Karena hati orang yang bersangkutan sedang buram dan tak dapat memantulkan cahaya kebenaran (colok celaking Hyang Widhi). Di sinilah sangat tampak bahwa Wedhatama menggemakan kembali pesan-pesan Ngajaibulqulub.

Wedhatama pun mengistilahkan seorang sufi sebagai “sarjana kang martapi” di mana dalam Ngajaibulqulub dilukiskan sebagai orang yang dari segi kepastian ilmunya sudah tak perlu diragukan lagi, karena kehidupannya selalu diliputi oleh cahaya kenabian: “iku kaki takokena/ marang para sarjana kang martapi/ mring tapaking tepa tulus/ kuwawa nahen hawa/ wruhanira mungguh sanyataning ngelmu/ tan pasthi neng janma wredha/ tuwin neng janma taruni.”

Kenapa keilmuan seorang sufi atau sarjana kang martapi dikatakan tak perlu lagi diragukan kebenarannya? Karena ilmunya seperti halnya “wahyuning Allah” atau yang oleh Ngajaibulqulub disebut sebagai ilham yang didapatkan tanpa melalui proses belajar, yang dikenal sebagai ilmu laduni.

Ilmu semacam ini diperoleh karena faktor kebeningan hati dan kedekatan belaka dengan sumber kebenaran. Ia laiknya bonus atas segala laku (riyadhah) yang dijalani di mana sudah lenyap segala keraguan dan angkara: “ngelmu iku kalakone kanthi laku/ lekase lawan kas/ tegese kas nyantosani/ setya budya pangekese durangkara.”

Setali tiga uang dengan salah satu metode pembeningan hati dalam Ngajaibulqulub yang dianjurkan untuk menyendiri dan berdzikir, di mana dalam Wedhatama disebut sebagai fase sembah kalbu.

Samêngko sêmbah kalbu/ yèn lumintu uga dadi laku/ laku agung kang kagungan narapati / patitis têtêping kawruh/ mêruhi marang kang momong (dzikir daim Allah–Ngajaiboelqoeloeb)

Sukcine tanpa banyu/ amung nyênyuda ardaning kalbu/ pambukaning tata titi ngati-ati/ atêtêp talatèn atul/ tuladan marang waspaos

Mring jatining pandulu/ panduking don dêdalan satuhu/ lamun lugu lêgutaning rèh maligi/ lagehane tumalawung/ wênganing alam kinaot (kilat–ngajaiboelqoeloeb)

Yèn wus kambah kadyèku/ sarat sarèh saniskarèng laku/ kalakone saka ênêng êning eling/ ilanging rasa tumlawung/ kono adiling Hyang Manon

Gagare ngunggar kayun/ tan kayungyun mring ayuning kayun/ băngsa anggit yèn ginigit nora dadi/ marma dèn awas dèn emut/ mring pamurunging lêlakon (khawatir)

Sayêkti luwih pêrlu/ ingaranan pêpuntoning laku/ kalakuwan kang tumrap bangsaning batin/ sukcine lan awas emut/ mring alaming lama amot

Ruktine ngangkah ngukut/ ngikêt ngrukêt tri loka kakukut/ jagad agung ginulung lan jagad cilik/ dèn kandêl-kumandêl kulup/ lan kilaping ngalam kono

Kêlême mawa limut/ kalamatan jroning ngalam kanyut/ sanyatane iku kanyataan kaki/ sajatine yèn tan emut/ sayêkti tan bisa amor

Dalam perbendaharaan tasawuf, sembah kalbu sebagaimana yang disajikan oleh Wedhatama dikenal dengan istilah sholat daim yang secara sederhana dimaknai sebagai zikir yang bersifat terus-menerus tanpa henti. Sesucinya salat semacam ini tanpa air ataupun debu, tapi hanya dengan zikir (awas emut) yang akan terlaksana dengan diam, hening, dan senantiasa ingat (eneng ening eling).

Seperti halnya Ngajaibulqulub, seandainya terkabul akan seperti tersentakkan oleh kilasan-kilasan kilat sebagai pertanda terbukanya hijab alam malakut sekaligus tertutupnya hijab alam dunia—tapi kedua alam ini terbuka bagi orang yang sedang jadzab—(lagehane tumalawung/ wenganing alam kinaot).

Ketika semuanya telah sampai akan ditandai oleh lenyapnya segala syak wasangka dan beroleh kasunyatan, seperti rasa orang itu yang sedang berbuka meski dengan secangkir kopi, sebatang rokok, dan nanti pada saatnya, dengan sesuap nasi dan sekepal kuluban. (SI)