Beberapa orang hidup terkurung dalam sebuah gua. Sehari-hari yang mereka lihat hanyalah bayangan-bayangan hitam yang dipantulkan oleh obor pada dinding-dinding gua. Seumur hidupnya mereka mengira begitulah dunia.

Sampai suatu ketika seorang dari mereka menemukan sebuah celah yang membuatnya beringsut ke luar gua dan melihat dunia yang sebenarnya: mentari, awan-gemawan, tetumbuhan, dan rumput yang hijau.

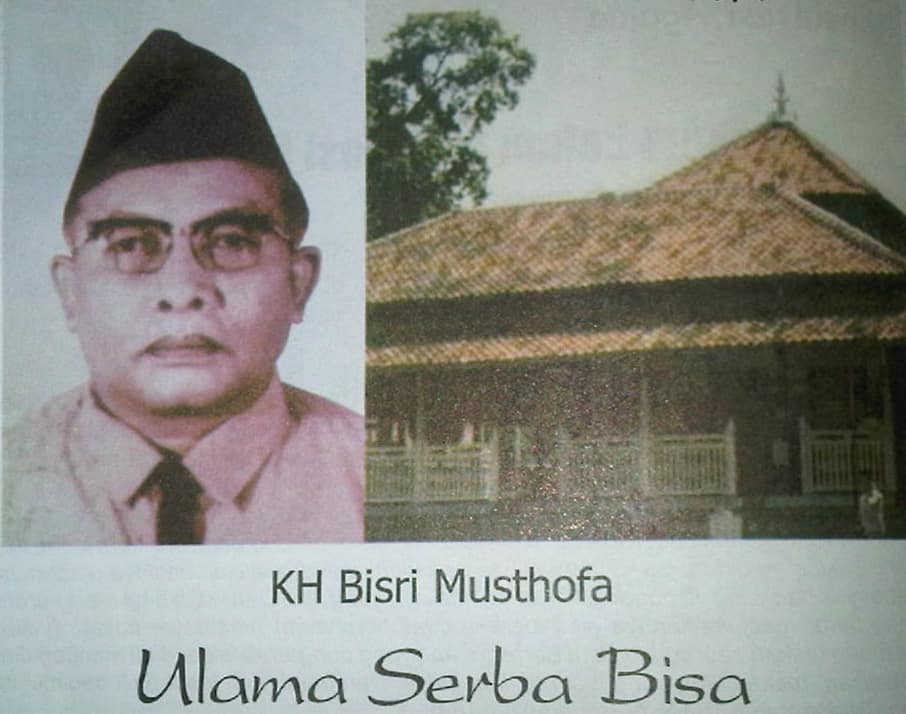

[caption id="attachment_227235" align="aligncenter" width="300"] Foto-foto: Heru Harjo Hutomo[/caption]

Foto-foto: Heru Harjo Hutomo[/caption]

Atas segala kenyataan baru yang dilihatnya, seorang dari penghuni gua itu pun kembali ke dalam gua untuk mengabarkan pada kawan-kawannya. Tapi lacur, dunia dalam gua yang bertahun-tahun mereka lihat dan percayai tak mampu rubuh oleh persaksian baru tersebut.

Justru, salah seorang yang mampu ke luar gua itu dibunuh oleh mereka. Mereka yang mendekam dalam gua tak tahan atas kenyataan yang sesungguhnya di luar gua.

Ada beberapa hal yang patut dicatat dari metafora gua yang dikisahkan oleh Plato. Khalayak filsafat pada umumnya memaknai metafora gua tersebut sebagai sebentuk pengukuhan Plato pada rasionalisme dalam proses-proses epistimologis.

Tapi saya memiliki sudut pandang lain atas metafora gua tersebut, tentang suasana batin, tentang kondisi hati, tentang apa yang oleh orang Jawa ungkapkan sebagai “kadhung.”

Ketika bertahun-tahun orang hidup dalam sebuah kepalsuan—atau bahkan sebuah peradaban berdiri di atas puing-puing kepalsuan—dan ketika kepalsuan itu terungkap, maka pengungkapan kebenaran akan menjadi sesuatu yang berbahaya.

Dalam budaya Jawa terdapat istilah “kadhung,” yang dapat dipadankan dengan istilah “telanjur.”

Pada pertunjukan wayang purwa, kondisi kadhung ini selalu saja berujung kedhuwung. Kedhuwung berasal dari kata dasar (woting tembung) “dhuwung” yang berarti keris. Kondisi kadhung kedhuwung ini selalu saja menimpa karakter Buta Cakil yang, meski berpakaian laiknya seorang ksatria lengkap dengan segala perhiasannya, memiliki rahang menonjol ke depan melebihi proporsinya (tonggos bawah) dan bertaring seperti halnya raksasa.

Buta Cakil disebut pula dengan nama lain Gendir Penjalin, di mana salah satu karakteristik utama geraknya (solah) adalah pencilakan dan saraweyan, tak kenal adab dan sopan-santun. Secara teknis, sang dalang akan memanfaatkan tuding pada tangan wayang karakter berbudi baik dengan teknik slenthikan (menjelentik atau menyentil) yang tak mudah dilakukan.

Secara filosofis, bahwa Buta Cakil adalah sebuah karakter yang menjijikkan di mana mulutnya berbau busuk yang jangankan untuk sekedar berkawan, bahkan untuk menyentuh tubuh para ksatria berbudi baik pun adalah suatu hal yang tak pantas. Kehadiran mereka akan terus-menerus ditampik. Maka di akhir adegan selalu saja Buta Cakil mati oleh kerisnya sendiri—seolah terlalu mahal bagi para ksatria berbudi baik untuk membunuh dengan kerisnya sendiri.

Pada adegan perang kembang (wayang gagrak Surakarta) atau perang begal (wayang gagrak Yogyakarta), sebenarnya para ksatria berbudi baik selalu saja mengingatkan bahwa Buta Cakil bukanlah siapa-siapa, bukanlah seorang ksatria, dan tak pantas bergaya sebagaimana para ksatria. Tapi Cakil bersikeras untuk merasa sepadan dengan mereka.

“Babo! Babo! Teka bener kowe luput aku! Sanadyan aku buta, aku dudu buta bardhuwak. Isih kawulaning ratu winenang lungguh lampit liyangan gendhaga!”

“Nadyan pinulasa mas ginepeng, jer wujudmu buta, mangsa ndadak ninggala sesipatane!,” sanggah para ksatria berbudi baik.

Demikianlah, seperti halnya para manusia gua dalam kisah Plato, Buta Cakil terlanjur percaya pada kepalsuan dirinya (wis kadhung). Maka, bagi orang-orang seperti itu, yang tersisa hanyalah sebuah pola pikir radikal: yes or nothing at all. Daripada tak bisa menyepadani para ksatria, lebih baik merendahkan para ksatria itu untuk sederajat dengan mereka atau bahkan menyingkirkannya untuk tak menjadi rembulan yang tak mampu mereka raih.

Nietzsche memiliki istilah yang bagus tentang mentalitas pecundang ini: resentiment (Nietzsche, Politik Kebiri, dan Insting Kerumunan, Heru Harjo Hutomo, https://geotimes.co.id). Dan seperti halnya radikalisme yang akan selalu berujung bunuh diri, logika kadhung akan selalu menuai konsekuensinya: kedhuwung (tertikam kerisnya sendiri).

Tapi benarkah gua selalu saja menjadi metafora untuk kepicikan cara pandang, eksklusifitas, keterkungkungan, ketakberadaban, kegelapan (bandingkan dengan istilah abad kegelapan), atau bahkan nativisme?

Menyeksamai Gua Gong di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, rasanya seperti memasuki sebuah dunia sureal yang barangkali hanya dapat dijumpai di dunia khayal. Memang, gua yang konon tercantik se-Asia Tenggara ini menyajikan stalaktit dan stalagmit yang tak ada duanya.

Lampu-lampu berwarna yang dapat menyala bergantian dan memantul pada dinding-dinding gua seolah menyingkapkan apa yang saya sebut sebagai momen sekilas yang kerap dialamai oleh para meditator: kondisi batin, mood, kenangan dan harapan.

Dengan demikian, ternyata tak selamanya gua menjadi lambang dari keterkungkungan dan kegoblokan manusia. Pada surat al-Kahfi, gua justru menjadi penyelamat beberapa pemuda dari kepalsuan kenyataan yang sesungguhnya di luar gua.

Dunia yang busuk dan tak mampu berubah pada akhirnya menyeret beberapa pemuda untuk bersembunyi di sebuah gua selama ratusan tahun, sebuah gua yang konon menjadi tempat di mana para pemuda itu justru mendapatkan apa yang disebut sebagai waliyyan mursyidan (QS 18:17).

Foto-foto: Heru Harjo Hutomo[/caption]

Foto-foto: Heru Harjo Hutomo[/caption]