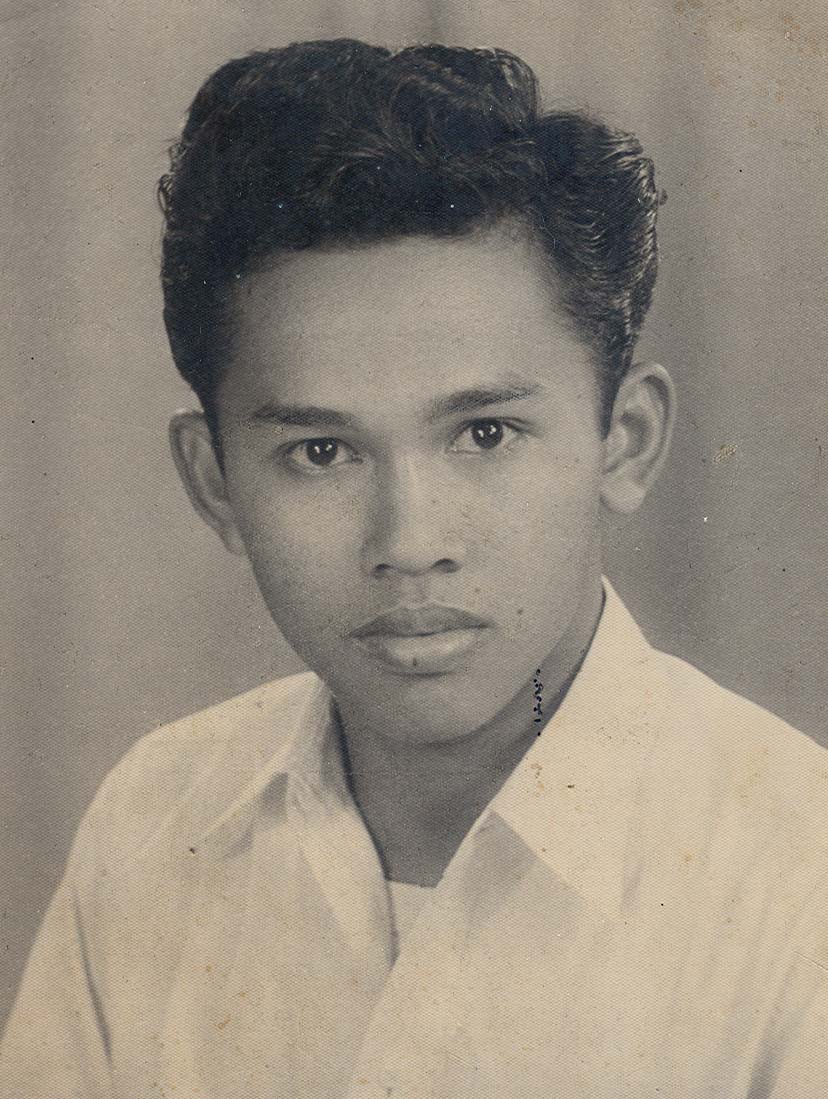

M Said Budairy, dari Mendirikan PMII hingga Aktivis MUI

SATU PAGI di pengujung April 2009. Said Budairy menerima tiga anakmuda di kediamannya, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dia mengenakan baju koko tipis putih dan bersarung. Kopiah putih menutupi rambutnya yang menipis dan beruban. Tiga anakmuda ini generasi baru dari apa yang sudah ditapaki Budary lebih dari setengah abad silam.

Satu anakmuda itu bernama Caswiyono Rusydie, satunya Fahsin M. Fa’al. Keduanya aktivis Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama.

Mereka datang guna mencari riwayat Kiai Tolchah Mansoer, salah seorang pendiri organisasi pelajar itu. Ruang tamu kecil. Diisi satu set sofa buat lima orang. Warna kain sofa, biru muda, sudah terlihat kusam. Ada sobekan sepanjang jari kelingking di bagian sofa. Rumah Budairy tanpa halaman. Garasi cukup untuk satu mobil. ”Saya bingung tempat parkir kalau mau ngundang banyak orang ke sini,” katanya, datar.

Dulu orang-orang teras NU belum punya mobil. Mereka biasa kumpul tanpa memikirkan tempat parkir. ”Mas Said ada di antara sedikit tokoh NU yang tidak neko-neko. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Pokoknya beliau tidak mencari materi. Itu saya tahu betul,” kata Umar Wahid, seorang dokter yang dekat dengan Budairy sejak 1963. ”Anda lihat ndak, ada seorang tokoh nasional tinggal di gang kecil?!” kata Gus Umar – panggilan Umar Wahid merujuk rumah Budairy. Ada dikenal “Kelompok G” dari generasi Budairy. Ini kelompok yang “menggerakkan, menyiapkan, dan merumuskan” kembali khittah NU 1926. Dari kelompok ini muncul “Majlis 24”, beranggotakan 24 orang antara lain Fahmi D. Saifuddin, Mahbub Djunaidi, Sahal Mahfudz, Mustofa Bisri, Abdurrahman Wahid, Tholchah Hasan dan Said Budairy. Majlis 24 lantas mengerucut menjadi “Tim 7”.

Gus Dur dan Zamroni dipilih ketua dan wakil ketua, Mahbub, Fahmi, Danial Tanjung dan Ahmad Bagdja sebagai anggota. Budairy sendiri ditunjuk sekretaris. Mereka inilah ujung tombak gerakan khitah yang terkenal hingga sekarang dalam sejarah utama perkembangan NU. “Kelompok G” merujuk alamat rumah Budairy di Mampang. Ia kemudian berafiliasi dengan “Kelompok Situbondo”, dipimpin Kiai As’ad Syamsul Arifin. Mereka mengkritisi Kiai Idham Chalid, populer dengan “Kelompok Cipete”, merujuk pada daerah kediaman Chalid.

”Di Kelompok Cipete ada Kiai Ali Yafie, Kiai Musadad, Nuddin Lubis dan banyak lagi. Tapi saya tidak tahu siapa yang memunculkan kelompok-kelompok ini. Rasanya tiba-tiba saja muncul,” kata Chalid Mawardi, yang digolongkan Kelompok Cipete. Arief Mudatsir Mandan mencatat, “Kelompok Situbondo” pernah mendatangi Idham Chalid dan memintanya mengundurkan diri dari ketua umum PBNU. Alasannya kesehatan.

Empat kiai senior yang datang itu adalah Kiai As’ad Syamsul Arifin (Sukorejo, Situbondo), Kiai Ali Ma’shum (Krapyak, Yogyakarta), Kiai Machrus Aly (Lirboyo, Kediri) dan Kiai Masykur (Jakarta). Dalam arena muktamar NU 1984 di Situbondo, “Kelompok G” meroket. Mereka berhasil menggolkan kredo, Khittah 26. Mereka berhasil pula mempensiunkan Idham Chalid, yang menjabat selama 28 tahun. Dari muktamar inilah, Abudrahman Wahid tampil sebagai ketua umum PBNU.

”Waktu kawan-kawan hendak memperkenalkan Gus Dur ke Soeharto, berangkatnya dari rumah Mas Said. Bahkan yang menyetrikakan baju Gus Dur itu istri Mas Said,” ujar Slamet Effendy Yusuf, junior Budairy di koran Pelita, harian resmi Partai Persatuan Pembangunan.

”Ya, pada waktu itu rumah ini jadi ramai, kaya’ mau hajatan gitu. Kadang tak mengenal waktu. Ada juga yang tidur di sini, ada yang di atas. Saya masak sendiri aja. Tapi kadang bu Fahmi atau Bu Nur ke sini, bawa makanan, ikut masak-masak,” ujar Hayatun Nufus, istri Budairy, mengenang. Yang dimaksud Bu Fahmi adalah Mariam Chairiah, istri Fahmi Saifuddin, sementara Bu Nur merujuk Shinta Nuriyah, istri Gu Dur. ”Yang ngambek itu Hisyam. Karena kamar dia yang selalu ditempati nginep para tamu,” ujar Nufus mengingat anak ketiganya. ”Mbah Lim itu yang sering datang malem-malem. Jam satu, jam tiga. Dia langsung tok-tok jendela bapak,” ujar Eliza Said, anak kedua pasangan Budairy-Nufus. Nama lengkap Mbah Liem adalah Muslim Rifa’i Imampuro, aktivis NU dari Klaten, kini berusia 87 tahun, dikenal kiai nyentrik tapi kharismatik.

Budairy salah satu orang yang memiliki peran penting dalam sejarah baru, tonggak baru dan jalan baru organisasi NU. Ukurannya antara lain gerakan kembali NU ke Khittah 26. Ini suatu gerakan yang memfokuskan NU sebagai organisasi sosial keagamaan.

Dalam urusan politik, gerakan ini memilih agar NU keluar dari peta politik praktis menuju politik bebas aktif. Dengan kata lain, secara organisasi NU tetap bergeming dari ajang perebutan kekuasaan. Para ahli menilai Khittah 26 sebagai “kecerdasan NU” menghadapi Orde Baru yang makin kuat menjadi rezim otoritarianisme. Dalam catatan A. Chalid Mawardi, Gus Dur berpendapat Khittah itu berarti “menarik diri dari aktivitas politik praktis”. Sementara Mahbub mengatakan “tetap berpolitik praktis, dengan catatan saling menghormati satu dengan lainnya”. Mahbub mengusulkan “Khittah plus,” tulis Mawardi. Mahbub beralasan, massa NU besar, justru NU akan kuat jika bermain dalam arena politik. ”Mengapa dibawa-bawa ke Khittah, lepas dari kegiatan-kegiatan politik? Ini sama dengan menjadikan NU sebagai perkumpulan sepakbola,” tulis Tom Anwar menirukan Mahbub Djunaidi.

Di sinilah peran Said Budairy sebagai penengah, ”Anda bisa bayangkan sulitnya mengkoordinir orang kaya’ Gus Dur, Pak Fahmi, Pak Zamroni, Pak Mahbub,” ujar Muchit Muzadi, kini berusia lebih 80 tahun, menetap di Jember, Jawa Timur, sebagai mustasyar atau penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Budairy cerita kumpul-kumpul di rumahnya bukan awal gerakan Khittah. Gerakan kecil-kecil sudah dimulai almarhum Fahmi Saifuddin dan kolega lain sejak muktamar di Semarang pada 1979. Anak-anak muda sudah gelisah dengan situasi NU. Gerakan kembali ke Khittah 26 sebetulnya juga muncul sejak Muktamar NU di Surabaya pada 1971.

Namun, hal ini luput karena kerasnya rivalitas Idham Chalid dan Subhan ZE dalam perebutan posisi puncak PBNU. Budairy mengingat, dalam satu tulisan mengenang almarhum Fahmi, bagaimana gedung PBNU yang kotor, porak-poranda, penuh dengan parkiran gerobak dorong di halaman. Generasi Budairy membandingkannya dengan memotret gedung dan universitas Muhammadiyah, yang telihat rapi dan tampak aktif. Tak ketinggalan rumahsakit Cikini milik umat Kristen Protestan dan rumahsakit St. Carolus milik umat Katholik. Ditentangnya foto-foto itu lalu dibawa ke kediaman para sesepuh NU.

Mereka memperlihatkan foto-foto tersebut sambil menyampaikan keprihatinan. Mereka mengadu. Ternyata lumayan berhasil. Sempat ada tokoh NU yang meneteskan airmata. ”Kantor PBNU hanya ramai ketika menjelang Pemilu dan menentukan siapa yang akan jadi DPR. Selebihnya, kantor PBNU sepi. Ketika malam, kantor PBNU berisi gerobag-gerobag dorong,” tutur Budairy.

NAMA BUDAIRY di depan Said adalah nama ayahnya. Budairy senior adalah anak dari Kiai Idris, murid dari Kiai Tohir. Kiai Tohir ayah Kiai Nachrowi, salah seorang yang membidani kelahiran Nahdlatul Ulama serta pendiri Pesantren Bungkuk di Singosari, sekira tujuh kilometer timur laut dari kota Malang. Budairy menikah dengan Mutmainnah, anak Kiai Alwi Murtadho, anggota Badan Konstituante dari Partai NU.

Pada 12 Maret 1936 menjelang subuh, Mutmainnah melahirkan anak ketiganya. Ini satu-satunya anak Mutmainnah dan Budairy. Dua anak mereka meninggal sewaktu dilahirkan. Mungkin karena ini pula si bayi jadi rebutan kerabat untuk memberi sebuah nama. Kiai Alwi Murtadho memberi nama Muhtarom. Kiai Idris memberi nama Tohir. Namun kemudian nama lain datang. Si bayi sering sakit-sakitan. Penyebabnya, nama Muhtarom dianggap terlalu berat, atau dalam tradisi Jawa disebut kaboten jeneng alias keberatan nama, memandang bagaimana orang-orang Jawa dulu, bahkan hingga kini, mempercayai keramatnya sebuah nama. Suatu hari ada seorang kiai datang dari Gentong, Pasuruan. Keluarga memintanya berkah.

Dia mengganti nama menjadi Said: Muhammad Said Budairy. Mutmainnah meninggal dalam usia 32 tahun selagi Budairy menyusui. Umurnya sekitar setahunan. Ada sketsa tak utuh dalam diri Budairy menggambarkan ibunya, ”Saya sendiri pernah mencoba merekonstruksi kenapa ibu meninggal. Saya pikir, pada waktu itu, antibiotik itu kan belum dikenal. Sehingga kesimpulan saya, ibu mengalami infeksi pada saluran melahirkan dan tidak terobati.”

Mutmainnah seorang da’iyah atau pendakwah. Seorang kolega ibunya menceritakan, Budairy kecil beberapa kali diajak ceramah, keluar-masuk kampung. ”Ketika pertama kali saya ke makam, dikasih tahu, ini makam ibumu,” Budairy mengenang. ”Suatu ketika saya lihat nisannya sudah mulai rapuh, saya ganti dengan nisan batu, sampai sekarang,” ujarnya lirih.

Budairy diasuh dan disusui neneknya, Afiati atau Riwati, istri Kiai Alwi Murtadho. Perpindahan asuhan dan susuan Afiati adalah wasiat Mutmainnah. Perpindahan ini menjadikan status Budairy dengan anak-anak Afiati tak hanya paman, tapi juga saudara sesusuan —dalam istilah fiqih disebut akhun bir rodlo’ah. Mereka yang berkerabat macam ini adalah A. Basori Alwi, Abdullah A. Murtadho, Anshar (meninggal saat bayi), dan Abdul Karim Alwi.

Sejak itu Budairy tak pernah jauh dari neneknya hingga usia SMA. Dia datang ke rumah bapaknya hanya seperlunya atau saat kena marah. Namun Afiati juga paling mengasihi. Kadang ini membuat iri anak-anak kandungnya sendiri. Budairy kagum dengan kegigihan Afiati menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, ”Bu Afiati jualan beras, ketan, kacang kedelai. Saya merasakan beliau tambah berat ketika suaminya mengalami post-power syndrom.” Kekaguman ini diwujudkan Budairy dengan meniru apa yang dilakukan neneknya. Dia ikut berjibaku membantu kesembilan adik-adik tirinya. ”Mas Said itu ya kaya kakak saya sendiri. Jadi rasanya itu nggak ada bedanya. Dia itu baik kepada adik-adiknya. Kami diangkat sedikit demi sedikit.

Ya, memang keluarga sederhana, jadi kemampuan ya biasa-biasa saja,” kata Sholihah.

Lepas Mutmainnah meninggal, ayah Said menikah lagi dengan Mughoyyah. Rumahnya di sebelah timur pasar Singosari. Mereka memiliki duabelas anak, tiga meninggal saat bayi. Budairy senior pernah sebagai legislator daerah mewakili Partai Nahdlatul Ulama. Dahulu jabatan politik sebatas jabatan sosial, tak cukup berpengaruh pada penghasilan. Biaya rapat lebih banyak patungan atau sukarela. Dia berdagang macam-macam, dari pakaian orang tua, kain jarit, sarung serta bertani. Karena persoalan ekonomi, hingga tutup usia pada usia 78 tahun, keinginannya naik haji tak tercapai. Sementara ibu tiri Budairy meninggal dalam usia 60 tahun.

Said Budairy menjalani pendidikan dasar hingga SMA di Malang —semuanya di sekolah modern, dari 1951 hingga 1957. Dia bukan satu-satunya generasi santri Malang yang menempuh sistem pendidikan modern. Di antara dia ada Tolchah Mansoer, ahli hukum tata negara dan pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada Moensif Nachrowi, salah satu pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Tolchah Hasan, mantan menteri agama kabinet Abdurahman Wahid, ada jurnalis Sinansari Ecip dan para kerabatnya seperti Karim A. Murtadho.

Di kota-kota lain di mana komunitas santri cukup menonjol, mencari santri berpendidikan modern pada awal kemerdekaan hingga tahun 60-an amatlah susah. Sebut saja wilayah Madura, Rembang, Jember, Jombong, Kediri, Tegal dan Cirebon. Namun Budairy juga pernah mengaji di Kediri. Saat itu keluarganya mengungsi.

Pada 1947, Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur terpapar aksi polisional Belanda. Masa ini disebut revolusi fisik, atau “kevakuman kekuasaan” di mana situasi sosial dan pemerintahan penuh gejolak, jalan-jalan dikuasai para ‘laskar rakyat’.

Pada 1947, agitasi dari kaum Republik, dengan perintah “bumi-hangus” demi menangkal pendudukan kembali tentara Sekutu, menjadikan situasi serba rawan dan sulit bagi warga Malang. ”Di Kediri, kami tinggal di rumah besar milik Pak Abu Suja. Dia orang kaya, rumahnya gede, memenuhi segala keperluan sehari-hari kami. Saya tidak tahu persis bagaimana orangtua saya kenal mereka,” kata Karim A. Murtadho, anak bungsu pasangan Alwi Murtadho dan Afiati. ”Kami lama ngungsi di Kediri, persisnya di Ngadisomo. Saya dan Said sempat ngaji. Ke tempat ngaji harus nyebrang sungai dan melewati kuburan. Berangkat menjelang maghrib dan pulang setelah isya. Kalau pulang takutnya minta ampun,” ujar Karim, yang berusia dua tahun lebih muda dari Budairy.

Setelah di Kediri, keluarga Alwi Murtadho mengungsi secara berturut-turut ke Tulungagung, Jombang, Pasuruan dan Surabaya. Mereka baru kembali ke Singosari pada 1949. Tahun 1949 pula, pada 27 Desember, ditandai penyerahan kekuasaan Republik Indonesia dari kerajaan Belanda.

Budairy tak begitu intens menggeluti pendidikan pesantren. Keluarganya sendiri tak keberatan dirinya sekolah umum. Dia mondok di Bungkuk Singosari milik Kyai Tohir. Kitab nahwu atau ilmu gramatikal bahasa Arab yang dipelajarinya baru Jurumiyah dan khatam menghapal kitab Imriti. Gurunya Kiai Nur Salim, mertua dari mantan menteri agama Kiai Masykur dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Budairy, dalam usia 74 tahun, masih mengingat nama-nama gurunya semasa belajar di Malang: Sukarno, Ali Ahmad, Abdul Kohar-–semuanya guru di Madrasah Ibtidayah Nahdlatul Ulama. ”Terus terang saja kemudian saya tidak intensif menekuni ilmu-ilmu keagamaan. Saya pake pegangan hidup pribadi saja. Selebihnya saya ngurus buku-buku yang latin-latin saja,” katanya.

”Cuma sekarang susah. Ada yang panggil saya kiai. Mungkin karena saya di MUI, diangggap kiai aja. Ditanya ini-itu.” Sejak 1995, Said Budairy menjadi pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia. Motivasinya, ”Saya ingin menyatukan suara umat Islam dalam berbagai hal.” MUI dikenal lembaga konservatif dalam mengambil kebijakan mengenai keberagamaan. Ini lembaga kepanjangan pemerintah. Melalui MUI, negara telah mencampuri urusan agama warganya.

Posisi Budairy terakhir sebagai ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, yang tergolong baru, dibentuk dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 di Jakarta pada 2005. Dia yang mengusulkan komisi baru ini. Perannya, memantau program-program di televisi ”Teman saya di komisi ini ada tigabelas orang. Delapan aktif, dua tidak aktif, dua lainnya sudah mati,” katanya. Munas MUI ini ini menjadi kontroversi. MUI mengeluarkan fatwa haram pada liberalisme, sekularisme dan jemaah Ahmadiyah. Ia juga mengharamkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Fatwa haram pada Ahmadiyah membuat tekanan bertambah untuk negara agar melarang keyakinan ini. Efeknya, di daerah-daerah serta di Jakarta dan Bogor, jemaah Ahmadiyah menerima tindakan kekerasan, penutupan masjid dan kantor kegiatan secara paksa. Fatwa MUI juga mendapat protes dari kalangan moderat. Budairy mengatakan orang yang “tidak menginginkan keberadaan MUI tidak paham bahwa negara memerlukannya.”

Dia berpendapat, jika pemerintah memerlukan suara kaum Kristiani, cukup dengan menoleh ke Persekutuan Gereja Indonesia. Begitupun Konferensi Waligereja Indonesia untuk orang Katholik. Sementara ”Pemerintah tentu tidak bisa menengok NU saja, karena Muhammadiyah akan marah, dan sebaliknya. Belum ormas-ormas kecil lainnya. Di MUI semua terwakili. Dalam Komisi Fatwa MUI,” ujar Budairy, ”tercakup pakar-pakar agama dari berbagai kelompok dalam Islam.” Dia bilang, perbedaan antar-kelompok yang ada di MUI ditolerir, ”misalnya penetapan awal Ramadaan. Keberadaan MUI juga untuk menghadapi dunia luar.” Bagaimana pendapat dia tentang pluralisme?

”Pendapat saya sama dengan pendapat MUI,” jawabnya.

Citra MUI di luar, bagi kelompok yang kritis, terkesan kaku, konservatif, tidak akomodatif. Namun hal ini tak serta-merta menempel dalam kehidupan pribadi Budairy dan keluarganya. Pada 60-an, dia bertetangga dekat dengan keluarga Tionghoa. Saat itu keluarga Budairy menempati rumah di jalan Muhammad Ali di Tanah Tinggi, bilangan Senen, Jakarta Pusat. Lingkungan ini terkenal dengan kebakaran rutin setiba musim kemarau dan kebanjiran saat musim hujan. Wilayah ini juga dikenal basis Partai Komunis Indonesia. Dipa Nusantara Aidit, ketua central committee PKI, tinggal di dekat rumah kontrakan Budairy.

”Rumah kami berdampingan dengan Om Tjan. Saya di kiri, mereka sebelah kanan. Temboknya menempel,” cerita Hayatun Nufus, istri Budairy, tentang pasangan Om Tjan atau Tono Kuntoro dan Rahayu. Eliza Said, anak kedua mereka, cerita ”Kalau aku dimarahi bapak, aku bawa pakaian untuk besok pagi, lalu pergi ke rumah Om Tjan. Tidur di sana.” Dia berteman dekat dengan Ci Wawa, alias Cahyani, anak perempuan Om Tjan. Eliza diberi nama Tionghoa “Mei Hwa”. ”Kalau ndak salah artinya bunga teratai,” katanya. Hisyam Said, adik Eliza, diberi nama “Sam Liong”, karena lahir pada tahun Naga. Hisyam masih bayi sewaktu tinggal di Senen. Sementara Idham Said, anak sulung Budairy dan Nufus, dititipkan bersama kakek-nenek dari pihak ibu di Kepanjen, Malang.

Keluarga Budairy tinggal di Senen cuma dua tahun hingga 1964, lantas pindah ke Tebet, Jakarta Selatan. Di sini anak bungsunya lahir, bernama Emila Said. Nufus berkata, hingga sekarang keluarganya dan keluarga Om Tjan “masih saling silaturahim.” Saat tahun baru, mereka datangi keluarga Om Tjan, “mengucapkan Natal dan tahun baru.” Begitupun keluarga Om Tjan saat keluarga Budairy merayakan Lebaran –hari raya umat Islam. Keluarga Budairy juga menengok Om Tjan saat meninggal di rumah duka St. Carolus. ”Silaturahim dilanjutkan hingga antar-anak,” tutur Nufus.

Pada 1999, usai perubahan politik mengubah struktur pemerintahan Orde Baru, Budairy menjadi anggota Lembaga Sensor Film. Ini sebuah institusi pemerintah, mengatur macam-macam penyensoran sebuah film yang hendak diputar di bioskop. LSF dinilai kalangan seniman sebagai lembaga kontroversial. Debatnya kerap antara pembatasan kreatifitas dan moralitas. Anggota LSF gabungan dari wakil pemerintah dan masyarakat termasuk seniman. Budairy mewakili Majelis Ulama Indonesia. Dia bertugas di satu komisi yang “memantau” apa yang disebut “tata nilai dan tata budaya masyarakat Indonesia” agar “… film Indonesia menuju perkembangan yang lebih baik” – singkat kata, memilih mana film yang layak diputar dan mana yang tidak, atau bagian-bagian scene mana dalam film tersebut yang harus dipotong sebelum tayang. Budairy menjalani aktivitas ini hingga tahun 2002.

Namun, sejak Maret 2001 hingga Maret 2003, dia juga diminta sebagai ombudsman majalah Pantau. Perannya antara lain memantau isu jurnalisme, merespon kritikan dan masukan, menganalisa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan jurnalisme, penerbitan, penyiaran, dan periklanan.

Dia menulis tiap bulan antara 1,000-1,500 kata, untuk dimuat di majalah tersebut. Banyak isu ditulisnya, dari pornografi hingga politik, dari kode etik jurnalisme hingga soal keislaman, dari dunia periklanan hingga kelakuan wartawan. Budairy tak ragu-ragu memuji atau mengkritik tajam kebijakan sebuah koran atau majalah, perilaku wartawan, hingga para pemiliknya. Misalnya, dia menggunakan catatan akhir tahun 2001 Dewan Pers untuk menegur Rakyat Merdeka, koran yang beroperasi di bawah jaringan Jawa Pos. Pada kesempatan yang sama, dia menyentil Goenawan Mohamad dan Dahlan Iskan, keduanya orang penting di jajaran PT Jawa Pos. Bagaimana Budairy dipilih sebagai ombudsman?

”Pantau butuh orang tua, umurnya tidak kurang dari 50 tahun, bijaksana, independen, terbuka dengan ide-ide baru. Moderat, tidak agresif, tidak terlalu maju, tidak kuno juga. Punya wawasan jurnalisme yang memadai, juga paham soal kemasyarakatan,” kata Andreas Harsono, redaktur pelaksana Pantau. ”Akhirnya kami memilih Pak Said secara aklamasi. Nama macam Atmakusuma dan para jurnalis senior lainnya kita tinggalkan.” Budairy menjalankan kedudukannya sebagai ombusdman dengan baik.

Menurut Harsono, isi tulisannya bagus. Pekerjaan-pekerjaan teknisnya rapi. Dan sudah tentu, Budairy orang yang taat deadline. ”Tulisan Pak Said hanya masuk editor bahasa, dan itu pun tidak lama. Tulisannya tidak bermasalah. Ketikannya rapi. Kami tidak melihat dia salah ketik nama orang. Lebih rapi ketimbang Rosihan Anwar atau Ong Hok Ham,” ujar Harsono. Saking lekatnya Budairy dengan jabatan ombudsman, para kolega Pantau memplesetkan ombudsman dengan “Om Said Budairy Man.” Saya penasaran, apa kritik Harsono terhadap Budairy?

Dia menjawab, ”Yang saya sesalkan Pak Said menerima jabatan dari pemerintah. Sebetulnya tidak salah. Tapi kurang tepat saja.” ”Tapi untunglah, Pak Said jujur. Dia tidak menyembunyikan jabatannya itu pada publik. Dalam tulisan-tulisannya, dia memunculkan jabatan barunya.” Memang, ketika Hamzah Haz menjadi wakil presiden, Budairy ditunjuk staf khusus bidang humas dan media massa, dari 2001 hingga 2004.

Hamzah Haz dan Budairy adalah aktivis Partai Persatuan Pembangunan. Artinya, minimal pada 2001, Budairy memiliki empat posisi pekerjaan: Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Sensor Film, ombudsman majalah Pantau, dan staf wakil presiden. Pada musim pemilihan umum 2004, Budairy terdaftar sebagai calon legislatif PPP dari daerah pemilihan Malang.

”Saya dipaksa oleh bos yang adalah ketua umum PPP dan Wapres agar mencalonkan lagi. Saya mau asal Dapil Malang yang saya tahu tiap Pemilu tidak menghasilkan kursi buat PPP. Itu wilayahnya PKB dan PDIP,” ujar Budairy. Ini satu yang berbeda dari diri Budairy. Dia tetap bertahan di PPP. Sementara banyak dari kolega generasinya beralih ke Partai Kebangkitan Bangsa, partai resmi Nahdlatul Ulama usai kejatuhan Orde Baru 1998. Ada kesan konservatif. Jalur politiknya melekat pada PPP, sebuah gabungan partai-partai Islam yang lahir pada 1973 akibat rezim penyederhanaan politik Orde Baru.

Sesungguhnya, pada 1970-an, Budairy masih ogah-ogahan terlibat politik. Jalurnya tetap dunia kewartawanan. Fahmi D. Saifuddin mendorong Budairy terjun politik. ”Menjadi NU tidak cukup dengan nulis berita,” kata Fahmi. Jika Budairy ngobrol tentang NU, nama Fahmi Saifuddin paling sering disebut. Keduanya memang memiliki banyak kemiripan. Sama-sama punya perhatian besar pada NU, memiliki keprihatinan yang sama, sama-sama rela berperan di belakang panggung NU, telaten dan cermat dengan hal-hal teknis organisasi dan tak kalah populer: sama-sama rapi.

Banyak orang menyebut keduanya sebagai “tukang” organisasi. Arief Mudatsir Mandan, politisi senior Partai Persatuan Pembangunan, mengatakan, ”Senior yang paling sayang pada juniornya ya Mas Fahmi dan Mas Said itu. Keduanya melihat junior bukan sebagai pesuruh. Junior itu adalah orang yang punya potensi dan makanya harus diberi kesempatan.”

Keterlibatan Budairy dengan Nahdlatul Ulama mulanya genetikal. ”Kakek dan bapak saya orang pergerakan,” ujar Budairy. Nahdlatul Ulama mengkadernya sejak anak-anak. Mula-mula di Athfal, organisasi kepanduan di bawah Gerakan Pemuda Anshor. Budairy lantas aktif dan salah satu pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Pada 1954, dia ketua untuk cabang kabupaten Malang. Pada 1959 hingga 1961 dia sekretaris perwakilan pimpinan pusat IPNU di Jakarta bersama Chalid Mawardi dan Shobih Ubaid. ”Saya heran juga bisa menjadi aktivis IPNU papan atas,” ujarnya, tertawa. ”Saya kan pendiam dan tidak bisa ceramah. Mungkin karena pada waktu itu tidak ada kader.” Budairy mengenang dirinya “biasa-biasa saja” sewaktu SMA, tak menonjol dalam prestasi dan kegiatan. Namun sewaktu remaja, dia ingat pada dua kejadian.

Saat muktamar pertama IPNU, digelar lima hari dari 28 Februari 1955, dia bertemu Presiden Sukarno serta tokoh utama NU antara lain Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Masykur dan Kiai Zainul Arifin. Kedua, saat dia mengenal gadis “yang paling cantik di Kepanjen.” “Kalau sedang bulu tangkis dia nonton, saya bersemangat,” tuturnya.

Gadis itu Hayatun Nufus. Kulitnya bening. Budairy menyebut Nufus “fotogenik.” Nufus aktif dalam Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Budairy mengingat masa remajanya bersama Nufus ketika suatu siang Nufus datang ke rumah neneknya. Dia grogi. Afiati nenek yang rewel, segera membuka semua jendela dan pintu. ”Padahal waktu itu tidak ada apa-apa, hanya urusan organisasi. Mungkin untuk menghindari fitnah,” kata Budairy.

Mereka menikah pada 30 juni 1957. Nufus masih kelas 4 PGA atau kelas 1 SMA. Mereka tak langsung tinggal bersama. Budairy ke Jakarta, sementara Nufus tetap di Kepanjen. Dua tahun kemudian mereka baru menggelar resepsi pernikahan. ”Saya nikah siri dulu, mengikat dulu. Karena saya ingin memantapkan diri dengan karya dan berusaha untuk sekolah lagi,” kata Budairy.

SAID BUADIRY ke Jakarta memenuhi panggilan M. Syifa dari Duta Masyarakat. Syifa –-mertua Saifullah Yusuf-– minta Budairy bergabung karena tertarik dengan tulisannya. Budairy beberapa kali menulis untuk Duta Teruna, rubrik anak-anak dan remaja yang diasuh Syifa. Rubrik ini muncul setiap Sabtu, memenuhi setengah halaman dari delapan halaman koran. Isinya puisi, cerita pendek, surat pembaca dan sedikit gambar. ”Kak Syifa” sendiri lantas kembali ke Jombang karena tak betah di Jakarta.

Budairy tinggal sementara di kantor Gerakan Pemuda Anshor, Jalan Pengangsaan Timur 46. Munasir Ali, Yusuf Hasyim, dan Abdullah A. Murtadho adalah orang yang menetap bersamanya. Mereka tidur di satu ruangan dari tiga ruangan kantor. Awal kemunculan Duta Masyarakat bisa dirunut dari Muktamar NU ke-19 di Palembang. Muktamar yang berlangsung 28 April hingga 1 Mei 1952 itu mendesak NU memisahkan diri dari Partai Masyumi. Alasannya, “sudah banyak perbedaan-perbedaan perinsipil yang tidak bisa ditemukan lagi.”

Dalam buku "Dari Pesantren untuk Bangsa" (Budairy menjadi editornya), muktamar ini tidak serta-merta melepaskan diri dari Partai Masyumi. Perundingan kedua partai agar tetap dalam satu wadah masih berlangsung hingga dua bulan setelah muktamar. Barulah NU benar-benar keluar dari Partai Masyumi pada 31 Juli 1952. Ini ditandai dengan lima kiai yang melepaskan jabatan Majelis Syura DPP Masyumi dan tujuh anggota parlemen Partai Masyumi dari unsur NU (Idham Chalid menyebut delapan).

Mereka lantas membentuk Fraksi NU. Sementara palu untuk meresmikan NU ikut pemilu baru diketuk pada Muktamar NU ke-20 di Surabaya, September 1954. Duta Masyarakat, beralamat di jalan Menteng Raya nomor 24, terbit kali pertama pada 2 Januari 1954. Ia diterbitkan untuk menjadi semacam loud-speaker “Partai Nahdlatul Ulama dan kepentingan nasional”. Slogan koran ini, kata Chalid Mawardi, “Untuk Kerjasana Islam-Nasional”.

Namun kemudian slogan koran berubah menjadi “Pembawa Amanat Penderitaan Ummat”. Pemimpin umum dan pemimpin redaksi Duta Masyarakat pertama Kiai Saifuddin Zuhri. Di kotak redaksi ada Mohammad Hasan serta Mahbub Djunaidi. Formasi ini bertahan dari 3 Januari 1959 hingga 31 Mei 1961.

”Mohammad Hasan adalah seorang Tionghoa yang diislamkan Kiai Wahab Chasbullah,” kata Chalid Mawardi, kolega Budairy dari Duta Masyarakat. ”Nama aslinya Tan Kim Liong. Dialah yang banyak membantu keuangan dan percetakan.” Mulai 1 Juni 1961, ada tiga awak baru: Said Budairy, Mohammad Sjureich dan Sutardjo. Dalam Duta Masyarakat edisi 15 Juli 1961, Budairy menduduki wakil penanggung jawab redaksi.

Bila hari Ahad, Duta Masyarakat berganti nama Duta Minggu. Jargonnya pun diganti menjadi "Mengembangkan Kebudajaan Ilmu dan Agama". Nuansa baru itu mulai terbit pada 5 Februari 1961. Sejak itulah rubrik Duta Teruna --berslogan Tempat Persemaian Tunas2 Muda-- di mana Budairy pengasuhnya, punya halaman yang lebih longgar, hampir sehalaman. Budairy menjadi pengasuh Duta Teruna sejak 3 Januari 1959.

Namun usai peristiwa Gerakan 30 September 1965, Duta Masyarakat menurunkan headline serem-serem. Misalnya, pada 1 Oktober 1965, judul beritanya: “Pasukan Tempur G 30 S ditawan.” Atau edisi 4 Oktober 1965: “Bubarkan PKI Dalang G-30-S.” Ia juga memuat seruan, ditulis besar-besar, “Bersihkan PWI Dari Oknum2 Subversip dan Kontra Revolusioner.” Edisi 6 Oktober 1965: “PKI Tak Punja Modal dlm Perdjuangan”. Dalam satu judul mengutip statemen Bung Karno: “G-30-S Terkutuk”.

Edisi 8 Oktober 1965, giliran pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Idham Chalid, dijadikan judul besar: ”Kita Tetap Kiri, dan Tidak Akan berbelok Ke Kanan.” Paragrap pertama tulisan ini memuat pernyataan Idham Chalid, kini berusia 88 tahun: “Dengan dibubarkanja PKI, Revolusi kita tidak akan berbelok ke Kanan, melainkan total Revolusi jang kiri. Kiri dalam arti Pantja Sila, anti nekolim, anti kapitalisme dan anti segala rupa bentuk penindasan oleh manusia atas manusia dan oleh Bangsa atas Bangsa.”

Hampir semua tulisan-tulisan Duta Masyarakat yang terbit hari-hari itu fokus pada kekisruhan politik di Jakarta dan seluruh wilayah di Jawa. Tak ketinggalan tulisan fiksi, macam cerita bersambung “Kemelut di Demak” karangan M. Dharto Wahab, berakhir pada edisi 35, 18 Oktober 1965.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, di Jakarta terjadi penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal Angkatan Darat. Partai Komunis Indonesia dituduh militer sebagai satu-satunya dalang peristiwa tersebut. Kekerasan meluas di daerah-daerah. Jawa banjir darah! GP Ansor sebagai musuh dalam selimut agitasi Barisan Tani Indonesia ikut berperan dalam skala pembunuhan, yang didorong peran RPKAD atas pola perekrutan kelompok-kelompok lokal untuk melaksanakan serangan-serangan terhadap kaum komunis. Mayjen Soeharto menggantikan Sukarno, lewat apa yang disebut “kudeta merangkak”.

Bandul kehidupan politik berubah. Sekitar 40-an koran berhaluan kiri diberangus. Informasi disaring. Nyaris tiada media independen yang bertahan dari mesin “self-cencorship” Orde Baru. Ini menghampiri juga pada Duta Masyarakat, tempat Said Budairy bekerja. Chalid Mawardi mengatakan Duta Masyarakat mulai krisis pada 1971. Sebabnya soal uang. Para penyumbang berhenti, para pengiklan enggan. ”Bukan tidak mungkin ada unsur intimidasi penguasa,” katanya. Pemicunya, Pemilu 1971 yang disebut Mawardi sebagai “pemilu ugal-ugalan.”

Dia menceritakan lehernya pernah ditodong pistol saat tengah berdoa! Ini terjadi di tengah kawalan Kapolsek dan Danramil. ”Coba ente bayangkan, Mas?” kata Mawardi kepada saya. Dalam edisi 2 Agustus 1971, jabatan wakil penanggung jawab redaksi berpindah ke Harun Al-Rasyid. Pemimpin umumnya Yusuf Hasyim. Mahbub Djunaidi sebagai wakil. Budairy pindah sebagai anggota dewan redaksi. Namun Chalid Mawardi tak ingat kapan persisnya Duta Masyarakat gulung tikar. Arsip koran di Perpustakaan Nasional, bilangan Salemba, tak menyimpan secara lengkap kliping harian ini.

Said Budairy lantas gabung di SK Pedoman. Ini bermula dari pertemuannya dengan Rosihan Anwar, pemilik koran itu. Rosihan cerita korannya “mau tutup saja, karena rugi terus.” ”Kemarin korannya Haji Mahbub Djunaidi tutup. Sekarang korannya Haji Rosihan Anwar mau tutup juga. Ya sudah, urusan koran kita serahkan pada Jakob Oetama saja,” ujar Budairy menyebut Oetama, pemilik harian Kompas. Sindiran Budairy rupanya menyemangati Rosihan. Dia meminta Budairy menjadi pemimpin perusahaan Pedoman. Mulanya Said menolak karena merasa tak punya latar belakang usaha.

”Ah, asal mau belajar, seorang wartawan pasti bisa melakukan apa saja,” kata Rosihan.

Sejak 1973 dia pun bekerja di Pedoman. Namun ini bertahan cuma setahun. Pemerintahan Orde Baru membredel Pedoman, plus Indonesia Raya dan Abadi, karena dianggap terlibat menghasut aksi demonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai “Malari” atau “malapetaka 15 Januari” 1974.

PADA 1 APRIL 1974, terbit sebuah koran bernama Harian Umum Pelita. Ini bukanlah koran umum. Pelita koran resmi Partai Persatuan Pembangunan. PPP merupakan hasil reduksi partai-partai Islam pada 1973 oleh Orde Baru. Latarnya, pemilu 1971 di mana Orde Baru melakukan manipulasi.

Ada protes. Protes dijawab dengan penggabungan partai-partai – sesuatu yang hampir mustahil sepuluh tahun sebelumnya. Partai Nahdlatul Ulama, hasil muktamar 1952, serta partai-partai Islam harus bergabung dengan PPP. Partai-partai berhaluan nasionalis bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Sementara corong pemerintahan Soeharto melalui Partai Golongan Karya. Slogan Pelita adalah “Kesatuan, Kedamaian dan Kebahagiaan Ummat”. Pemimpin umum Pelita adalah M. Syah Manaf. Barlianta Harahap memegang redaksi. Said Budairy dan Darussamin sebagai wakilnya. Alamat Pelita di Jalan Asemka nomor 29-30, kawasan Jakarta Kota.

Dalam sebuah tulisan “39 Tahun Bersahabat”, didedikasikan untuk Slamet Effendy Yusuf, juniornya di Pelita, Budairy mengungkapkan hingga tahun ketiga, Pelita tidak bisa berkembang, ”Meskipun dipaksakan, tirasnya tidak lebih dari belasan ribu saja.”

”Koran pemerintah, yang terus diguyur dana, bukan. Koran ummat, dalam arti bisa sepenuhnya melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, termasuk melakukan kritik terhadap kebijakan penguasa, menyajikan berita dan pendapat secara obyektif, juga tidak mungkin.”

Akhirnya, menjelang Pemilu 1977, Pelita banting setir. Blak-blakan memberitakan dan mengemukakan pendapat atas kecurangan-kecurangan penguasa dalam usaha memenangkan Golkar. Pelita memberitakan simulasi pencoblosan di Indramayu yang menyatakan 100 persen kemenangan Golkar hingga memuat mayat tokoh PPP yang dikeroyok orang tak dikenal. Pendek kata, koran ini menulis semua keganjilan-keganjilan peristiwa berkaitan Pemilu, tanpa tedeng aling-aling, yang digelar 2 Mei 1977.

Puncaknya, Pelita memuat peristiwa pembunuhan anggota komisaris PPP, Kiai Hasan Basri, di Brebes, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan kronologis pembunuhan ini, dari rumah almarhum yang digedor-gedor hingga anaknya dibawa ke Koramil, lalu dipukuli. Tujuannya, menolak pernyataan pemerintah bahwa Kiai Hasan Basri tewas menjatuhkan diri ke sumur. Berita ini disandingkan di bawah foto Soeharto yang sedang duduk, sambil senyam-senyum, saat berbicara dengan duta besar Brazil, Leonardo Elulio, yang pamitan dari Indonesia. Ia juga memuat foto besar Soeharto sedang berdiri saat menyambut kedatangan Fred D. Hartley, Presiden Union Oil Company dari California, AS. Di atas foto itu ada judul headline: “Sekitar 2,5 juta surat suara yang ‘tidak sah’ akan ditinjau kembali”.

Tentulah, penampilan Pelita edisi 6 Mei 1977 ini bukan tanpa tujuan. Dua hari kemudian, halaman pertama Pelita memasang foto-foto rumah yang dibakar di desa Asembagus Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Ini tempat tinggal tokoh PPP, Kiai As’ad Syamsul Arifin. Penulisan berita yang apa adanya ini membuat tiras Pelita melonjak tajam. ”Dengan menjadikan Pelita koran yang melakukan kritik terbuka atas kecurangan-kecurangan penyelenggaraan Pemilu, tirasnya melonjak. Sempat mencapai 200.000 pada masa itu. Tiras tersebut dipertahankan, tapi toh merosot juga setelah usainya Pemilu,” tulis Budairy.

Akhirnya, Pelita menerima surat peringatan keras dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Budairy menyimpan baik-baik surat bertanggal 4 Juni 1977 ini. Isi surat menentang pemberitaan pembunuhan Kiai Hasan Basri serta pembakaran rumah di Situbondo. Pelita dianggap “memutar balikkan fakta, berlebihan, bersifat menghasut, dan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.” Surat ini ditandatangani Sudomo. Budairy menulis, ”Koran tetap jalan stabil, tidak membesar, tapi juga tidak terus merosot.”

Lima tahun kemudian, Pelita tetap bandel memantau kembali Pemilu. Menjelang pemungutan suara, Menteri Penerangan Ali Murtopo mengumpulkan para pemimpin suratkabar. Budairy hadir mewakili Pelita. Murtopo minta agar suratkabar hanya menyiarkan hasil penghitungan suara dari Lembaga Pemilihan Umum, tidak dari sumber lain.

”Saya tidak bisa terima, tapi dalam suasana seperti itu dan berhadapan dengan Jendral Aspri Presiden dan Kepala Staf Operasi Khusus, saya tidak bisa buka mulut,” kata Budairy. Sebagai legislator dari DPR-GR, yang ikut menyusun UU tentang Pemilu, Budairy “hafal betul” bahwa ketentuan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara sifatnya terbuka untuk umum. Namun Pelita tak menghiraukan permintaan Ali Murtopo.

Atas persetujuan Ketua Umum PPP, H.J. Naro, Pelita tetap memberitakan hasil pemungutan suara dari berbagai sumber, langsung dari TPS. Sore hari, Budairy ditelepon dari Departemen Penerangan. Dia diminta datang pukul 7 petang. Dia bertemu Dirjen PPG, Sukarno SH, yang menyampaikan surat pembredelan harian Pelita. Sukarno beralasan dirinya bukan sendirian memutuskan. Ini vonis langsung, tak ada hak membela diri.

Budairy segera ke kantor redaksi, menyelenggarakan rapat dadakan dan menyampaikan kabar buruk tersebut. Kerja redaksi yang sudah separoh jalan terpaksa dihentikan sama sekali. Dia memberitahu Naro, dengan maksud mencari pembelaan, namun Naro cuma bilang, “mungkin karena Pelita dianggap sudah banyak melakukan pelanggaran.” Namun, setelah melewati beberapa bulan tak terbit, ada rapat di kediaman Aspri Presiden Jendral Sudjono Humardani, yang dihadiri pemimpin umum dan pemimpin redaksi Pelita serta Menpen yang sudah ganti orang. Keputusannya, Pelita boleh terbit lagi tapi dengan pemimpin baru.

Budairy “diangkat” menjadi staf ahli pemimpin umum, yang dalam praktiknya tak punya meja, tak jelas tugasnya dan tak digaji. ”Saya paham, sebetulnya saya dipecat. Saya digusur dari profesi saya sebagai wartawan. Saya tidak memperoleh hak apapun atas pemecatan berselubung pengangkatan itu,” katanya. Ichwan Syam, wartawan senior Pelita setelah pemutihan itu, mengatakan,”Pelita era 80-an akhir, atau awal 90-an dipenuhi orang-orang Golkar. Ada Akbar Tanjung, ada Abdul Ghofur dan sebagainya. Pelita era oposisional tamat pasca Mas Said.”

”Bukan saja korannya dibredel, pribadi saya pun dibredel,” tulis Budairy.

Tapi Budairy terus maju jalan. Usai NU kembali ke gerakan khittah 1926, hasil muktamar Situbondo 1984, Budairy merintis terbitan lagi. Namanya Warta Nahdlatul Ulama. Bentuknya tabloid bulanan. Media ini diterbitkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berbasis di Jakarta. Mottonya, Media Komunikasi dan Silaturahim. Warta NU terbit pertama kali pada September 1985, delapan bulan setelah muktamar di Situbondo.

”Gagasan besar Warta NU ditorehkan oleh Gus Dur dan Mas Fahmi, tapi secara operasional digawangi oleh Pak Said, Slamet Effendy Yusuf, Ichwan Syam, dibantu anak-anak muda, antara lain saya sendiri, Ali Zawawi dan Arifin Junaidi,” kata Saifullah Ma’shum, redaktur pelaksana pertama bersama Arifin Junaidi.

Di Warta, Budairy duduk sebagai pemimpin umum, Slamet Effendy Yusuf sebagai pemimpin redaksi dan wakilnya Ichwan Syam. Mula-mula Warta diongkosi Asia Foundation melalui paket program kerjasama dengan Lakpesdam NU. Ia pertama kali dicetak 25 ribu eksemplar dan didistribusikan ke Jakarta dan sekitanya, Jawa Timur dan Jawa Tengah. ”Sebagai pemimpin umum jelas peran Pak Said sangat sentral. Apalagi kala itu Warta sedang dalam masa perintisan.

Dalam setiap edisi, peran Pak Said sangat menonjol, bukan saja menyangkut aspek policy, ikut mencari sumber pendanaan, melainkan juga sampai hal-hal teknis dan redaksional,” ujar Saifullah kepada saya. Memang, jika dirunut sedari kecil, tangan Budairy sudah akrab dengan tulis-menulis. Ini yang kelak membuatnya dikenal sebagai orang NU yang wartawan.

Sewaktu SMA, dia pernah membantu Basori Alwi menerjemahkan kitab fikih Fathul Qorib. Lingkungan metropolis Malang juga membantu Budairy mengenal lebih awal media-media modern macam koran atau majalah. ”Saya kira Said memang kepincut dengan dunia tulis-menulis,” kata Asnawi Latief. Dia meduga Budairy dipengaruhi Mahbub Djunaidi, orang NU yang lebih dulu menjadi wartawan. Budairy berkata Mahbub Djunaidi punya pengaruh, “Kaitannya dengan profesi, saya sangat terpengaruh oleh Mahbub Djunaidi.”

Di jajaran Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Budairy pernah menjabat ketua departemen pendidikan dan agama (1963-1967), wakil sekretaris jenderal (1967-1970), serta bendahara (1970-1973). Namun, ada yang aneh di mana Budairy tak pernah bekerja di “koran umum”. Kecuali di Harian Pedoman yang cuma setahun karena dibredel, Budairy selalu bekerja di koran-koran berbasis komunitasnya, yaitu Islam dan Nahdlatul Ulama. Saya pernah tanya kepada Budairy, kenapa misalnya dia tak bekerja di koran mainstream macam Kompas atau Tempo?

Dia menjawab, ”saya ingin selalu dekat dengan ulama. Saya lahir dan tumbuh di tengah-tengah ulama. Saya ingin mati bersama ulama.”

SEJATINYA SAID Budairy bukanlah model orang yang madep-lempeng untuk satu urusan. Kedatangannya di Jakarta tak hanya urusan jurnalistik, tapi juga Nahdlatul Ulama. Rupanya dia pegang betul nasihat sahabat karibnya, Fahmi D. Saifuddin, bahwa mengabdi untuk NU tak cukup menulis berita. NU harus didekati dan ditangani secara manusiawi dan organisasi.

Saat pindah ke Jakarta, dia meneruskan jenjang organisasinya di Nahdlatul Ulama, yang sudah dirintisnya sejak di Malang. Dia menginisiasi perwakilan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, waktu itu berpusat di Yogyakarta. Dia salah seorang yang kencang menyampaikan pendapat organisasi pelajar ini harus dipisahkan dengan organisasi mahasiswa. Alasannya, ada kebutuhan berbeda antara pelajar dan mahasiswa.

Di konferensi besar pertama IPNU, diselenggarakan di Kaliurang, Maret 1960, pendapat Budairy tentang organ baru untuk mahasiswa makin mengemuka. Sebulan kemudian diadakan pertemuan di komplek perguruan NU Wonokromo, Surabaya, guna meneruskan keputusan IPNU. Tigabelas anak muda dari berbagai kota hadir dalam pertemuan itu, termasuk Budairy dan Chalid Mawardi. Hasilnya, pendirian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang resmi lahir 17 April 1960.

Mereka juga memberikan mandat kepada Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum PMII, Chalid Mawardi sebagai ketua I, dan Said Budairy sebagai sekretaris umum. Budairy di PMII hingga 1963 lantas aktif dalam Gerakan Pemuda Anshor. ”Tapi Said tidak begitu aktif di Ansor. Dia konsentrasi di Duta Masyarakat. Posisinya persis kebalikan dengan saya. Saya di Duta Masyarakat tidak intens, tapi fokus di Anshor,” kata Chalid Mawardi.

”Sewaktu Ansor rame-rame mengadakan penggemblengan di Lirboyo untuk jaga-jaga menghadapi situasi negara yang kacau, dia tidak mau ikut. Saya kira karena hati Said itu lembut. Dia tidak mau yang kasar-kasar. Pencak silat dan lain-lain tidak mau. Kalau saya kan orangnya pothokan, atos…” kata Mawardi, tertawa.

Pada 1963, saat berumur 27 tahun, Budary telah punya dua anak. Kehidupan organisasinya berjibun. Dia bekerja profesional sebagai wartawan Duta Masyarakat, tapi juga berkecimpung di PMII, GP Anshor serta PWI Pusat. Dia juga legislator dalam DPR-GR/MPRS dari Partai Nahdlatul Ulama yang dijalaninya hingga 1971. Namun kehidupan Budairy bukan tanpa masalah. Saat dia tinggal Tanah Tinggi, Senen, awal 1960-an, dia pernah berpikir hendak boyongan ke Malang. Pasalnya, rumah kontrakan dan sekililingnya kebakaran. Dia menyelamatkan hanya beberapa buku, ditaruh di pinggir jalan. Rencananya dia dan keluarga mengungsi sementara ke rumah Mahbub Junaidi lantas kembali ke Kepanjen. Kiai Saifuddin Zuhri membesarkan hatinya, ”Said tahu, berapa kali saya pindah rumah? Sepuluh kali! Baru sekarang punya rumah sendiri.”

Menurut Hayatun Nufus, istri Budairy, sebelum tinggal di Tanah Tinggi, keluarganya mengontrak rumah di daerah Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Artinya, jika kantor GP Ansor dihitung (Budairy belum membawa keluarganya), mereka sudah menjalani rumah kontrakan ketiga kali. Saat itu PWI membikin komplek wartawan di Tebet. Ada jatah rumah untuk Mahbub Djunaidi, ”Ngapain tingggal di komplek. Elu ambil aja Id, kalau mau.”

Akhirnya keluarga Budairy tinggal di komplek Tebet. Statusnya sebagai anggota dewan tak berpengaruh dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Ini persis seperti kehidupan ayahnya di Malang, yang jualan di pasar Singosari meski juga pernah menjabat legislator daerah dari Partai NU.

Gaji sebagai politisi habis tiga minggu. Ini tentu berbeda jauh dengan fasilitas para legislator Senayan sekarang. Hidup keluarga ini “kembang-kempis cukup lama.”

Untuk menyulamnya, Budairy pernah menjadi supir omprengan alias angkutan gelap. Ia berjalan setahunan. Ada mobil Fiat 1100 miliknya. Suatu saat Budairy tak membutuhkan mobil ini plus supirnya, bernama Sudibyo. Dia menjual Fiat dan diganti bemo. Dia minta Sudibyo ngompreng. Hasilnya bagi dua. Namun Sudibyo meninggal karena penyakit TBC. Bemo tergeletak menganggur. Budairy berinsiatif nyupir bemo dari Tebet ke Manggarai hingga bunderan Pancoran. ”Tiga sampai empat kali sudah cukup untuk makan besok,” katanya dengan mimik serius.

Almarhum Djamaludin Malik adalah orang yang sering membantunya. ”Saya pernah utang duit ke dia. Saya saur nggak mau. Dia sangat berjasa, bagi banyak aktivis NU seperti saya, juga para seniman yang kere-kere itu. Dia itu orang kaya yang dermawan.”

Dari Tebet, keluarga Budairy pindak ke Cawang, Jakarta Timur. Hisyam Said, anak ketiganya, mengenang rumah kontrakan di Cawang “tidak layak” dan “jauh dengan di Tebet.” Keluarga ini membuka jasa pembuatan kliping koran. Setiap pagi ada tumpukan koran baru di rumah. ”Kami pilah-pilah berdasarkan tema. Lalu diguntingin jadi kliping, terus dijual ke kantor-kantor,” ujarnya. Para pelanggannya antara lain dari Bank Indonesia, BCA, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bank Exim. Idham Said, anak sulungnya, cerita dia ikut mengantarkan berbagai kliping koran ini kepada bank-bank tersebut. ”Jasa kliping ini masih berlanjut ketika tinggal di Mampang,” katanya. Meski sempat punya pegawai, anak-anak Said mengaku jasa kliping tak menghasilkan untung banyak. Apalagi setelah pegawainya pergi lalu membuat usaha yang sama. Keluarga dan para koleganya mengenal said Budairy tipe pekerja keras.

Budairy juga tidak malu mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh. ”Wah… Mas, saya yang muda saja malu, jangankan nyamain bapak, ngikutin aja kewalahan,” kata Hisyam Said kepada saya. Dia mengatakan bapaknya “cenderung keras kepala.” Ichwan Syam menyimpan kenangan khusus tentang Budairy, ”Hanya Mas Said yang mengucapkan selamat datang di Jakarta kepada saya. Selamat berjuang. Jangan merasa besar tinggal di Jakarta, karena kota ini gudangnya orang besar. Jangan juga merasa jadi orang kecil di Jakarta, karena kota ini menyimpan banyak orang kecil.” Nasihat ini mengena sekali dalam dirinya, “Tidak menggurui, indah didengar. Nasihat seperti itu tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang memiliki kepribadian yang unggul seperti Mas Said.”

Sekitar akhir 1970-an, keluarga Budairy pindah ke Mampang, Jakarta Selatan. Ini bukan rumah dalam ukuran baik-baik. Hisyam Said mengumpamakan macam “rumah yang habis kena bom.” Tapi rumah ini hasil dibeli, bukan ngontrak lagi. Hingga kini, keluarga Budairy menempati rumah tersebut. Dari nasihat yang pernah dilontarkan Kiai Saifuddin Zuhri, rupanya nasib Budairy lebih beruntung. Kiai Saifuddin pindah-pindah kontrakan hingga sepuluh kali, sementara Budairy hanya lima kali. Rumah Mampang juga menjadi bagian sejarah Khittah NU pada 1984.

PADA 14 AGUSTUS 2009, ada peluncuran buku Dari Pesantren untuk Bangsa – sebuah buku biografi Kiai Muhammad Ilyas, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Ia digelar di hotel Borobudur. Ada banyak aktivis dan tokoh NU yang datang, termasuk Gus Mus. Said Budairy memberikan sambutan pembuka. Dia editor buku tersebut. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni juga memberikan sambutan.

Seminggu kemudian, Budairy berangkat ke Singosari, Malang. Salah satu tujuannya menengok tanah yang jadi rencana areal kuburannya kelak. Areal ini masuk dalam komplek Pesantren Bungkuk, tempat makam Kiai Tohir dan Kiai Nachrowi serta para keluarganya – buyut Budairy. ”Makam ini tidak pernah sepi dari peziarah,” kata Moensif Nachrowi kepada saya sewaktu saya berkunjung.

“Said, saya, Karim, dan beberapa orang lainnya direncanakan dikuburkan di sini,” katanya. Nachrowi, kelahiran 1935, karib Budairy sejak kecil. Mereka sama-sama tumbuh sejak dari IPNU dan pendiri PMII. ”Waktu Said datang ke sini, saya malah di Jakarta, tidak ketemu. Telepon-telepon saja,” ujarnya.

Saya menemui Said Budairy di rumahnya pada malam 25 Agustus 2009 atau hari kelima bulan puasa. Siang sebelumnya, Budairy periksa kesehatan kepada seorang dokter. Meski suaranya serak, seperti sedang batuk, malam itu raut mukanya tampak segar. Mungkin pengaruh baju koko lengan panjang, berwarna putih, serta kopiah putih yang dikenakannya. Esok harinya, Budairy mengisi diskusi “reboan” di kantor Duta Masyarakat, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat. Dia menceritakan “kalender-kalender” penting dalam NU.

Dari tahun 1973, saat restrukturisasi organisasi politik, hingga muktamar 1979 di Semarang, Munas 1983 dan muktamar setahun kemudian di Situbondo, hingga muktamar ke-30 di Kediri pada 1999 saat Abdurahman Wahid menjabat presiden keempat. Pada akhir Agustus itu, Budairy juga menghadiri diskusi, kali ini di kantor PP Lakpesdam NU, Tebet, mendampingi MM Billah, koleganya saat aktif di Lakpesdam, duapuluh tahun lampau.

Pada satu pertemuan, Budary terlihat kuyu, wajahnya tak segar. Dia juga tak antusias menyapa. ”Ada tukang ndandani pompa air. Kerjaannya sudah selesai. Sekarang dia ke sini untuk nagih,” katanya. Kamar kerja Budairy di lantai dua. Kamar kecil. Penuh buku-buku. Dia bicara dengan penuh emosi, sebentar-sebentara tersenyum, tapi juga setelah itu matanya berkaca-kaca, sesekali bibirnya yang kering digigitnya. Tangannya memegang ujung meja kecil di hadapannya, seperti seseorang yang tengah pidato di depan banyak orang.

”Sudah saya wasiatkan kepada anak-anak, nanti kalau bapak nggak ada, satu yang saya minta, kalian harus tetap terhubung dan tetap berhubungan, dan saling menolong,” katanya, tiba-tiba. Afiati, nenek yang menyusuinya, mendidik Budairy tentang pentingnya kebersamaan. Dia merasa berkewajiban meneruskan didikan ini kepada anak dan saudaranya. ”Sampai sekarang kan, saya juga mulai lebih intensif untuk membangun supaya anak-anak dari isteri bapak yang kedua itu menyatu.” Dia tetap menjalin keluarga Sholihah dan adik-adiknya di kampung serta anak-anaknya serta keponakan Sholihah agar terus kontak. ”Saya susah payah dirikan klinik di Singosari agar anak-anak Jakarta rutin datang ke sana,” ujarnya tegas. Budairy memiliki tanah warisan dari ayahnya. Tanah itulah yang dijadikan klinik umum. ”Luas tanah itu kira-kira 150 meter persegi. Kita buat klinik,” kata Hayatun Nufus, istri Budairy. Emila Said, bungsu mereka, mengatakan kemauan ayahnya dalam mendirikan klinik itu “keras sekali.” Awalnya, anak-anak Budairy tak setuju. Mila beralasan, Budairy tak punya kenalan dokter di Malang, tidak mengerti bagaimana mendirikan usaha klinik serta tempatnya terlalu jauh. ”Tapi bapak jalan terus,” ujar Mila, yang memiliki dua klinik di Depok. Suaminya, Syahrizal, seorang dokter-cum-dosen. ”Akhirnya dia dengan malu-malu tanya ke saya, ‘Mil, gimana ngurus izin? Mil, gimana cari dokter? Mil, gimana beli obat?’ dan lain-lain,” tutur Mila. ”Mungkin sudah habis 150 juta lebih. Tapi, alhamdulillah, sudah diresmikan dan sudah berjalan lima bulan lebih. Meski nombok tiap bulan,” cerita Nufus kepada saya.

Suatu hari, Budairy jalan cari obat ke daerah Kota, Jakarta. Dia keluar-masuk toko obat Cina. Beberapa kali dia berjalan sempoyongan. Dia lantas menuju kantor Majelis Ulama Indonesia. Dia hendak memimpin satu rapat dari Komisi Informasi dan Komunikasi. Dalam perjalanan, dia bilang kepada saya, ”Kepala saya pusing. Tapi kalau di rumah terus lebih pusing.” Kesehatan Budairy makin memburuk. Suatu malam, hidungnya mengeluarkan darah, mengalir hingga menetes ke baju koko putih yang dipakainya. Dia sempat periksa kesehatan ke rumahsakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Syahrizal dan Emila Said mengatakan kepada saya, kesehatan Budairy sudah menurun drastis. Umurnya ditaksir bertahan “enam bulan, tapi bisa lebih cepat dari itu.” ”Tapi di tengah kesehatan yang menurun itulah, Pak Said ingin kesehatannya pulih kembali. Keinginan ini berbeda ketika awal-awal dia sakit. Cueknya minta ampun,” tutur Emila, bungsu Budairy.

Umar Wahid, yang berprofesi dokter, mengatakan dia mendengar Budairy sakit setelah Lebaran 2009. Dia segera menengok. Dia kaget. Kondisi koleganya sangat lemah, ”Tapi mukanya masih sumringah, bicaranya masih semangat, sempat melempar guyononan-guyonan.” Umar lantas memberitahu Abdurrahman Wahid usai pulang menjenguk. ”Mas Dur bilang, ’Ya kita hanya bisa berdoa’,” ujarnya.

Pada 23 November, dari bandara Soekarno-Hatta, Umar langsung mendatangi rumahsakit Islam tempat dirawat Budiary. Kondisinya turun drastis, nafasnya sesak. Betapapun Budairy tampak segar dan berbicara lancar. Lima hari kemudian, kesadaran Budairy menurun. Sulit bicara. Pembawaannya pun gelisah.

Pada Senin, 30 November, Budairy sudah tak sadar. Umar Wahid dan keluarga Budairy mengelilingi tubuh yang koma itu. Hayatun Nufus memijat-mijat tubuh suaminya. Umar membimbing Budairy baca syahadat. Tiba-tiba nafas Budairy berhenti. Umar pegang nadinya dan tak berdenyut. Dia segera panggil dokter.

Siangnya, rumah sederhana Budairy di gang sempit bilangan Mampang dipenuhi banyak orang. Ada Arief Mudatsir Mandar, Asnawi Latief, Lukman Hakim Saifuddin. Ada Mustofa Zuhad, Ichwan Syam, Sinansari Ecip dan ratusan tokoh dari Nahdlatul Ulama, Partai Persatuan Pembangunan serta Majelis Ulama Indonesia. Ada para wartawan. Mereka berdiri mengitari jenazah yang dibopong enam orang. Jenazah disalatkan di masjid dekat rumah.

Di jalan menuju masjid, setelah membopong jenazah, Arief Mudatsir Mandan bilang kepada saya, ”Mas Said itu banyak jasanya. Dia orang tua yang mau ngemong anak muda dengan tanpa jarak. Tapi dia sendiri tidak mau merepotkan orang. Beliau sakit, saya tidak tahu. Saya menyesal sekali tidak menjenguknya. Salah satu peninggalan Mas Said yang terasa adalah Lakpesdam itu. Jiwa kepemimpinan yang ikhlas, tanpa pamrih, ya di Lakpedam itu.” Lakpesdam didirikan 7 April 1985 setelah muktamar NU ke-26 di Situbondo, yang membawa NU kembali ke khittah 1926. Dengan kata lain, Lakpesdam dianggap sebagai ‘anak kandung’ khittah. Lembaga ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan menggerakkan institusi-institusi sosial-kemasyarakatan NU.

Di masjid, Asnawi Latif memberikan isyhad, kesaksian, ”Saya kenal Said sejak kecil. Umur saya lebih muda dua bulan saja. Ya, saya sepantaran sama beliau. Saya bersaksi Said adalah orang baik. Semoga beliau husnul khotimah, semua amal baiknya diterima Allah subhanahu wata’ala. Mas Said, kalau umur saya sama dengan sampeyan, saya akan menyusulmu dua bulan lagi.”

Sore hari, jenazah dikebumikan di area pemakaman San Diego Hills, Krawang, Jawa Barat. Ini lain dari lahan persiapan yang sudah direncanakan Budairy sendiri di Singosari. Hujan lebat mengiringi prosesi pemakaman. Ratusan orang mengantarkan jenazah. Mereka basah kuyup. Tapi mereka mengikutinya dengan khusyuk. Hisyam Said, anak ketiga, membopong ayahandanya di tengah guyuran hujan. Lantas dia mengumandangkan azan dan ikomah. Suaranya gemetar.