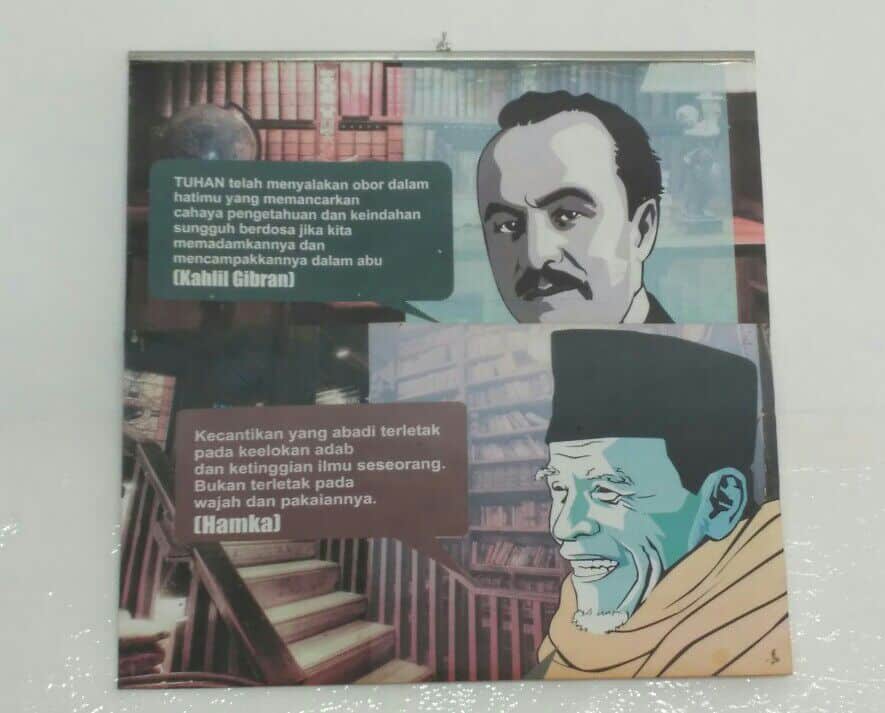

Hamka, pengarang Islam terkemuka tempo dulu, ternyata pernah menulis sebuah cerita pendek dengan latar belakang perayaan Sekaten. “Malam Sekaten,” begitu judul karya pengarang yang sepertinya tidak copot kopiah itu.

Karya tersebut bercerita tentang “kasih tak sampai” dua orang remaja yang saling jatuh cinta. Dengan demikian, tema cerita ini akan segera mengingatkan romannya tentang kasih tak sampai yang lain, yang lebih masyhur dan hingga kini masih banyak dibaca: Di Bawah Lindungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.

Gaya Hamka dalam cerpen ini, seperti dua karyanya itu mendayu-dayu, meratap-ratap, dan memaksa pembacanya untuk melelehkan airmata dan bersimpati pada tokohnya yang malang, yang tak kesampaian cita cintanya.

Namun di luar itu, dan di luar “Malam Sekaten” ini dalam bentuk cerpen, dan dua roman terkenalnya itu berupa roman, maka di manakah perbedaannya?

Kita tentu ingat, Di Bawah Lindungan Ka’bah bercerita tentang kasih sampai Abdul Hamid dan Zainab terhalang lantaran adat dan perbedaan kelas. Abdul Hamid hanya anak orang biasa dan miskin. Bersama ibunya, ia bahkan menjadi semacam pembantu di rumah orang tua Zainab. Kehidupan mereka anak-ibu banyak ditopang oleh kebaikan kedua orang tua Zainab. Padahal keduanya saling menarik hati dan jatuh hati. Tapi ibu Hamid mengingatkannya akan bahaya jatuh cinta kepada Zainab, karena itu tidak pantas dan tidak tahu diri.

Sementara kedua orangtua Zainab, memandang Hamid hanya sebagai “kakak” Zainab, tak lebih dan tak kurang. Karena itulah, mereka meminta tolong Hamid untuk membujuk “adiknya” Zainab untuk menerima pinangan orang sesuai adat. Inilah momen yang mengharukan itu. Selepas itu, untuk menghibur hatinya yang hancur, Hamid pergi ke Mekah, dan menghabiskan beribadah saja di sana, hingga akhirnya meninggal di sana.

Setalitiga uang dengan tema di atas, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, juga bercerita kegagalan cinta antara Zainuddin dan Hayati, lantaran adat. Zainuddin bukan orang Minang, ia hanya “anak-pisang”, bukan asli, tapi hanya keturunan Minang. Dengan demikian, aturan adat menghalangi cinta Zainuddin, dan Hayati tak berani melawan adat itu dan hanya pasrah saja.

Zainuddin kemudian menjadi orang yang kaya, sedangkan Hayati jatuh miskin karena suaminya bangkrut dalam perdagangan dan kemudian meninggal. Zainuddin masih menyintainya dan ia Hayati juga, tetapi kasih hendak bersambung kembali, Hayati keburu meninggal sebagai salah seorang korban peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk.

Bagaimana dengan “Malam Sekaten”? Berbeda dengan tema dua roman di atas, kegagalan cinta antara dua remaja dalam cerpen ini, yakni antara Atma dan Warnidah, terjadi lantaran yang seorang muslim, dan yang lain lagi seorang Kristiani. Jadi dalam cerpen ini perbedaan agama telah menjadi penghalang hubungan mereka. Di sini, Hamka bergeser dari soal perbedaan kelas dan adat dalam dua romannya itu ke perbedaan agama.

Dalam Pokok dan Tokoh I (1952), yang membahas karya-karya pengarang sebelum zaman perang, A. Teeuw menulis sedikit tentang cerpen ini:

“…yang… menarik hati karena pokok isinya ialah percintaan seorang jejaka dengan seorang gadis, yang mesti gagal karena gadis itu beragama Kristen dan jejaka itu sendiri beragama Islam. Bulan Sabit dan Kayu Palang adalah pokok lukisan yang, sepanjang pengetahuan saya, jarang sekali dipergunakan dalam kesusasteraan di negeri ini….”

Karya Hamka di atas dimuat pertama kali di akhir tahun 1930an di majalah Pedoman Masyarakat yang ia pimpin dan terbit di Medan. Cerita ini masuk dalam kumpulan Di Lembah Kehidupan yang terbit tahun 1940. Sejak dekade itu hingga hampir satu abad ini, tentu sudah banyak cerita pendek atau novel yang mengangkat topik kawin beda agama atau hubungan antaragama secara umum. Tetapi seperti kesaksian A. Teeuw di atas, karya Hamka ini merupakan pemula di dalam topik tersebut.

Sekarang topik ini bisa dibilang klise dan usang. Tetapi bagi saya, yang menarik adalah karena yang menulis adalah Hamka, pengarang yang disebut oleh H.B. Jassin sebagai wakil pengarang muslim dalam kesusasteraan Indonesia modern, dan kedua karena latar belakangnya, yaitu perayaan Sekaten. Untuk merangkai cerita bagaimana Atma si pemuda Muslim dan Warninah si gadis Kristen bisa berjumpa, maka Hamka menciptakan “tiga pertemuan kebetulan” dan menjadikan perayaan Sekaten sebagai latar belakang.

Tiga Pertemuan Kebetulan

Seperti malam-malam Sekaten sebelumnya, Atma, pelajar sebuah sekolah Islam yang berasal dari Priangan, pada tahun ketiganya kembali mengunjungi pasar malam Sekaten. Pasar Sekaten penuh dengan lautan orang. Kali ini ia tertarik dengan seorang guru agama Nasrani Jawa di bawah pohon beringin yang indah, yang berpidato menerangkan dosa manusia dan tebusan Yesus, serta bahaya tipu daya godaan iblis.

Bukan maksudnya untuk mempelajari agama Kristen atau hendak membantah keterangan yang diberikan. Ia hanya ingin mengambil contoh bagaimana kesungguhan hati mereka menyiarkan agamanya, dengan tiada bosan dan jemu. Bahasa Jawa kromo sang guru agama Nasrani itu juga sangat fasih dan pidatonya sangat menarik. Atma jadi kagum.

Di tengah-tengah pidato itu, tiba-tiba terdengar teriakan seorang gadis yang jatuh pingsan karena kepanasan berdesak-desakan. Atma menerobos kerumunan dan menolong gadis itu. Ia kecewa karena tak seorang pun yang peduli. Ia kemudian membantu gadis itu dan membawanya ke PKU yang ada di Kauman.

Hampir dua hari gadis itu dirawat dan Atma selalu menengoknya. Setelah sembuh, gadis itu mengucapkan terima kasih. Sebelum ia pamit pulang, mereka berkenalan dan saling bertukar nama.

Itulah “pertemuan kebetulan yang pertama.”Atma ternyata tidak bisa melupakan wajah Warnidah. Ia selalu terbayang dan terkenang. Beberapa kali ia berusaha untuk melupakan justru makin kuat ia mengingatnya. Ia mencoba menghibur diri dengan pergi tamasya, tapi ingatan kepada Warnidah tidak juga sirna.

Suatu kali Atma mencoba menghibur diri lagi dengan berlibur ke Kaliurang. Sambil berjalan menikmati udara cerah Kaliurang, naik turun bukit, tiba-tiba ia melihat serombongan gadis sedang berlari-lari mengejar rama-rama. Yang membuat ia kaget sekaligus senang adalah karena di antara gadis-gadis itu ada Warnidah.

Warnidah ternyata masih mengingatnya. Keduanya saling sapa dan kemudian berjalan berdua, terpisah dari rombongan. Setelah berjalan agak lama, akhirnya Atma dengan gemetar dan hati-hati mengemukakan isi hatinya. Saya akan kutipkan “pertemua kebetulan yang kedua” ini agak panjang:

….

“Engkau adalah… cahaya hatiku!”

“sayang, hal itu tak dapat bersua!”

“Sebab?”

“Adakah engkau tahan hati?”

“Tahan, meskipun dia akan berontak.”

“Bukankah engkau seorang Muslim?”

“Alhamdulillah, saya seorang muslim, pemeluk agama Islam yang tulen.”

“Pecinta Muhammad?”

“Ya, pencinta Nabi Muhammad s.a.w.”

“Nah, di sanalah pintu terkunci: dinding yang tinggi membatasi perhubungan kita, meskipun hati kita telah bertemu. Engkau umat Muhammad, menyembah Allah yang tunggal. Tetapi saya, saya seorang Kristen, umat Yesus Kristus Juru Selamat dunia.” Lalu ditariknya kalung mas yang melilit lehernya, maka kelihatan sebuah salib mas keluar dari balik bajunya. “Inilah yang membatasi kita, sahabat,” katanya sambil menarik dan mencium salib mas itu.

Seakan-akan terangkat Atma dari tempat duduknya mendengar perkataan itu; mukanya berubah, dia tegak dan dilihatnya muka Warnidah tenang-tenang.

“Jadi Nona beragama Kristen?”

“Saya Kristen, ayah bundaku pun Kristen.”

Sepatah perkataan tidak keluar lagi dari mulut masing-masing.

Demikian kutipan agak panjang, momen “penembakan” yang mengharukan (dan mungkin juga menggelikan dibaca dalam konteks sekarang). Setelah itu, Atma masih mencoba membujuk dengan mengatakan agamanya tidak melarangnya menikah dengannya. Tetapi Warnidah tetap kokoh pada pendiriannya. Akhirnya Atma menawarkan diri untuk menjadi sahabat saja. “Memang demikianlah hanya langkah yang terluang bagi kita. Tawaran engkau telah kuterima. Telah kuterima sejak tanganmu membelai-belai kepalaku ketika aku jatuh; sejak nafasmu yang dingin berembus di muakaku dari tanah lapang sampai ke rumah sakit, engkau telah menjadi sahabatku, sahabat sejati! Dan untuk menguatkan pertalian kita dengan Tuhan, mestilah kita sama-sama mencari cahaya dan kesucian…”

Demikianlah Warnidah menutup adegan “pertemuan kebetulan yang kedua” sebelum keduanya berpisah, menuju ke penginapan masing-masing. Sejak itu, Atma tak pernah lagi mendengar kabar “gadis yang telah mengubah bentuk kehidupannya” itu. Tapi sebentar, itu bukan akhir cerita.

Beberapa bulan kemudian, Atma telah menyelesaikan sekolahnya. Ia segera akan pulang ke kampungnya. Dari Yogyakarta ia menumpang bis menuju Semarang yang kemudian ia sambung dengan perjalanan kereta api ke Cirebon. Kemudian dari Cirebon naik bis ke Bandung.

Dalam perjalanan ke Semarang, ia mampir di Magelang. Berjalan-jalan dan tamasya di kota yang berada di kaki gunung Merapi yang indah tersebut sebelum meneruskan perjalanan ke Semarang. Di sebuah klooster ia berhenti dan terkejut, karena ia lihat di antara beberapa suster ada beberapa perempuan Jawa; dan di antara suster-suster perempuan Jawa itu ada Warnidah. Tapi kini ia telah memakai pakaian rahib.

Sayang sekali, keduanya hanya sempat berpandangan sebentar. Langkah Warnidah terhenti sejenak dan menoleh kepada Atma sebentar. Setelah itu, ia terus berjalan. Lonceng gereja telah berbunyi, tanda bahwa para suster itu harus masuk kembali. Tak berapa lama kemudian, terdengar iringan nyanyian yang merdu, gema orang bersembahyang dari gereja itu. Atma berdiri tertegun, sebelum kemudian ia melangkahkan kakinya dari tempat itu.

Itulah “pertemuan kebetulan yang ketiga” yang memuncaki kegagalan hubungan kedua remaja berbeda keyakinan agama ini. Seperti disebut A. Teeuw “bentuk dan lukisan dan bahasa Hamka memang patut dihargakan,” karena itu tidak mengherankan jika karya-karyanya terus dibaca hingga kini.

Saya kira demikian pula dengan “Malam Sekaten” ini. Hanya saja memang terlalu ringkas sekali, padahal –kembali mengutip A. Teeuw-- “bahan bagi …cerita itu boleh dikatakan cukup untuk mengisi penuh sebuah buku, bilamana pengarangnya suka berpanjang-panjang kalam.”

Baiklah, kita harus katakan dalam perspektif kesusasteraan modern, ‘kebetulan’ dalam karya sastra adalah suatu keburukan. Kebetulan merupakan pertanda karya sastra itu tidak berkualitas. Dalam istilah Budi Darma kebetulan seperti ini disebutnya sebagai ‘melodramatis’. Alur cerita dipaksa tunduk oleh peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Tetapi lupakan perspektif teoritis sastra yang baik ini, mari kita lihat karya ini sebagai sebuah dokumen.

Sekaten sebagai Latar

Atma dan Warnidah, bertemu dan saling jatuh cinta. Tetapi perbedaan agama menghalangi pertemuan keduanya ke tingkat perkawinan.

Yang menarik Hamka memilih dan menjadikan perayaan malam Sekaten sebagai latar pertemuan keduanya dan menciptakan peristiwa kebetulan yang memungkinkan pertemuan keduanya: Sekaten, sebuah perayaan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad; salah satu perayaan maulid Nusantara yang unik.

Lalu bagaimana dan mengapa Warnidah yang Kristen bisa berada di perayaan maulid tersebut? Nah di sini menariknya, karena Perayaan Maulid digambarkan Hamka bukan semata perayaan agama Islam saja, tapi juga turut di sudutnya yang kecil kalangan Kristen mengkhotbahkan agamanya.

Sebelum masuk ke cerita, Hamka memberikan deskripsi singkat apa itu Sekaten, apa maknanya dan bagaimana penyelenggaraannya. Dalam suatu paragrap ia mendeskripsikan:

“Riuh rendah di malam Sekaten, sorak-sorai orang menjajakan barang dagangannya, mendengung-dengung bagai bunyi sekawan lebah berpindah sarang. Tukang-tukang obat menyeru-nyerukan minyaknya yang mujarab. Pada suatu penjuru kelihatan orang sedang memuji-mujikan semacam bir. Di penjuru lain tampak seorang haji menyerukan kemuliaan Islam. Di tempat lain ada pula seorang serdadu Bala Keselamatan meneru-nyeru orang supaya diperhatikan kitab Injil. Dan di pekarangan Mesjid Agung kedengaran bunyi gung bertalu-talu.”

Di bagian lain, Hamka menggambarkan:

“Di bawah sebatang pohon beringin yang indah, yang serupa dipepat dan dipangkas daunnya dan dahannya, dilihatnya orang banyak sedang berkerumun. Seorang guru agama Nasrani Jawa sedang asyik berpidato, menerangkan dosa manusia dan tebusan Yesus. Dinyatakannya pula tipu daya iblis terhadap manusia.”

Sepengetahuan saya, selama ini tak pernah ada larangan kepada siapapun untuk datang ke Sekaten. Di luar ritual perayaan maulid yang digambarkan Hamka di mana Kanjeng Sultan dan umat mendengarkan “… para kiai…membaca kisah Maulud Nabi dengan nyanyian merdu, percampuran kesenian Arab, Hindu, dan Jawa…”,

Sekaten adalah sebuah pasar malam. Ada banyak orang berdagang dan mempertunjukkan kesenian. Tetapi dengan gambaran seperti yang saya miringkan di atas, tidaklah aneh dan sangatlah beralasan jika seorang Warnidah yang Kristen turut berada dalam perayaan tersebut.

Ia hadir bukan semata hendak berbelanja atau menyaksikan pertunjukan kesenian. Ia ingin mendengarkan khotbah agama Kristen. Sedangkan Atma, seperti dikemukakan di atas, turut menyaksikan karena tertarik semangat para pendakwah Kristen itu menyiarkan agamanya.

Bagi siapapun yang mengenal perayaan Sekaten, tentu akan heran dengan deskripsi ini. Dan kita pun tergoda bertanya: apakah bagian deskripsi ini historis atau fiktif belaka? Apakah pada malam Sekaten benar-benar pernah ada seorang pengajar Kristen turut memberikan khotbah di dalamnya?

Jika historis, maka “Malam Sekaten” Hamka ini telah memberikan suatu gambaran bagaimana perayaan Seaten tempo dulu, yang tak ditemui lagi di masa kini. Karya sastra dalam hal ini berfungsi sebagai ‘dokumen sejarah’. Dan orang pun berandai: andai sekarang ada seorang pendeta atau pastur turut memberikan khotbah keagamaan dalam perayaan Sekaten sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi keras, bahkan keributan.

Sebaliknya, jangan-jangan ia fiktif belaka, buah imajinasi Hamka, sebagai latar untuk kepentingan menempatkan pertemuan dan percintaan dua orang remaja berbeda agama. Sastra, tentu saja, memberi tempat yang luas untuk kemungkinan imajinasi ini. Apalagi jika hal ini kita bandingkan, Perayaan Sekaten, sama menarik dengan Ka’bah dan peristiwa tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sehingga pantas pula dijadikan judul karangan. Akhir 1930an, ketika perhubungan antara Jawa dan luar Jawa masih jarang dan sulit, maka Perayaan Sekaten merupakan suatu tontonan yang unik dan eksotik.

Tetapi jika asumsinya seperti ini, kita pun akan tergoda untuk bertanya kalau demikian bagaimana Hamka bisa sampai pada imajinasi demikian? Dengan pertanyaan ini, kita tidak bisa lagi berhenti pada tinjauan intrinsik cerpen ini, tetapi harus keluar, dan melihatnya secara ekstrinsik.

Antara Fakta dan Fiksi

Yang jelas Hamka benar-benar pernah datang dan menyaksikan perayaan Sekaten. Seperti diceritakannya dalam Kenang-Kenangan Hidup (1951), dalam usia enambelas tahun, atau tepatnya tahun 1924, ia pernah berkunjung ke Yogyakarta.

Setelah itu, ia masih sempat beberapa kali ke Yogyakarya, yakni sebagai peserta Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931, ke-26 tahun 1937, dan ke-29 tahun 1941.

Kita tidak tahu persis, pada tahun berapa Hamka sempat menyaksikan perayaan malam Sekaten itu? Dan mengingat “Malam Sekaten” dimuat pertama kali di Pedoman Masyarakat yang terbit antara tahun 1936-1941, maka semua kunjungan sangat memungkinkan memberinya bahan. Tetapi dalam Kenang-kenangan Hidup-nya, kunjungannya yang pertama tahun 1924 itulah yang paling banyak ia catat dan kenangkan. Dalam kunjungan ini, ia tinggal selama dua bulan di kampung Ngampilan, di rumah Marah Intan, orang sekampungnya, yang menurutnya, satu-satunya orang Sumatera Barat yang tinggal di Yogyakarta waktu itu.

Ia tertarik ke Yogyakarta (Solo dan Semarang) karena dinamika dunia pergerakan nasional dan Islam waktu itu. Dia kemudian bertemu adik ayahnya, Ja’far Amrullah, yang juga datang ke Yogya untuk juga belajar agama. Ia kemudian mengajak Hamka belajar agama kepada beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusuma, H. Fakhruddin, dan bahkan tokoh Ahmadiyah Mirza Wali Ahmad Baiq.

Selain itu, ia juga belajar dengan tokoh-tokoh Serikat Islam seperti Cokroaminoto dan Si Raja Mogok Suryapronoto. Kurang lebih dua bulan ia tinggal di Yogyakarta. Ia menceritakan sempat turut dalam arak-arakan memperingati Maulid Nabi yang diikuti tidak kurang dari 20.000 orang. Semuanya membawa bendera kertas bertuliskan “Al-Islam” berwarna hijau. Tetapi Hamka sama sekali tidak menyinggung Perayaan Sekaten.

Hal yang menarik yang dicatat Hamka dari kunjungannya di Yogyakarta ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa Islam sedang menghadapi arus perkembangan Zending Kristen yang amat keras. Di mana-mana bertemu H.I.S met de Bijbel, tulisnya. Karena itu, menurut Hamka, Muhammadiyah dan Serikat Islam, kini tengah membela Islam untuk menghadapi gelombang tersebut. Peta seperti ini tidak ia lihat di Sumatera Barat, karena di sana tidak ada perkembangan Kristen, dank arena itu para ulamanya sibuk meributkan perkara-perkara kecil saja.

Membandingkan antara catatan kenang-kenangan dan cerpen “Malam Sekaten”, maka kita seperti melihat ada “dua Hamka” di sana. Yang pertama adalah Hamka sebagai aktivis Muhammadiyah dan yang kedua Hamka sebagai seorang sastrawan.

Yang pertama mendekati fenomena kekristenan itu sebagai suatu medan kompetisi, dan yang kedua melihatnya dengan pendekatan cinta. Memang antara Atma dan Wardinah tidak menjadi pasangan suami istri, tetapi keduanya sepakat sebagai sahabat. Persahabatan, seperti ditulis Hamka dalam cerita itu, melebihi hubungan perkawinan merupakan “benda yang lebih suci, yang tidak mau putus selama-lamanya.”

Sampai di sini bisa dimengerti mengapa cerita dua orang remaja berbeda agama, antara Islam dan Kristen ini, mengambil Yogyakarta dan khususnya “Malam Sekaten” sebagai latar. Kekristenan di Jawa dan perayaan Sekaten adalah dua hal yang baru diketahui Hamka. Keduanya diperoleh Hamka dari kunjungannya beberapa kali ke Yogyakarta, dan terutama pada kunjungannya yang pertama tahun 1924.

Memang gambarannya mengenai Kristen di sini agak tumpang tindih, antara Kristen-Protestan dan Katolik. Pada perayaan Sekaten, ada kesan Warnidah adalah seorang Kristen, tetapi belakangan kesan ini mencair dan ternyata ia adalah seorang Katolik.

Tetapi hal ini dan juga “tiga pertemuan kebetulan” yang diciptakannya, tidaklah meruntuhkan daya tarik cerpen ini. Sebagaimana karya sastranya yang lain, Hamka memberikan sumbangan penting pada sastra Indonesia modern.