Meski masih ada beberapa kalangan terbatas di lingkungan akademia Indonesia yang mengkaji filsafat Islam, saya menduga, perhatian dan minat ini kian hari kian menyusut. Daya tarik filsafat Islam sebagai bidang kajian kalah jauh dibandingkan dengan filsafat modern yang bersumber dari Barat. Teks-teks al-Kindi atau Ibn Khaldun kalah memikat dibandingkan dengan “Discipline And Punish”-nya Michel Foucault, misalnya.

Sarjana Muslim, dalam dugaan saya (dan semoga saya keliru!), lebih merasakan “efek keren” jika mengutip nama-nama seperti Juergen Habermas, Michel Foucault, Jacques Derrida, Theodor W. Adorno atau nama-nama besar lain dalam sejarah filsafat modern Barat, ketimbang, misalnya, nama-nama seperti Ibn Sina, al-Ghazali, atau Ibn Rushd, dll. Bahkan nama-nama seperti Muhammad Iqbal atau Murtada Mutahhari pun sudah jarang dikutip lagi, kecuali dalam konteks yang amat terbatas, yaitu ketika seseorang memang sedang membahas pemikiran kedua tokoh itu.

Mengutip gagasan dalam filsafat modern Barat memang sangat mudah karena, sebagai gagasan yang dibutuhkan untuk menelaah keadaan terakhir, ia adalah produk yang sudah jadi. Ia kurang lebih mirip pakaian yang kita coba di ruang “fitting” di sebuah supermarket, lalu kita beli, dan karena itu ia “pas” dengan ukuran badan kita; ia langsung bisa kita pakai. Inilah sikap pragmatis dalam mendekati sebuah soal — dalam hal ini, soal memenuhi kebutuhan kita dalam berpakaian. Sikap ini bisa diperluas dalam segala lapangan hidup — mulai dari yang kongkret hingga abstrak.

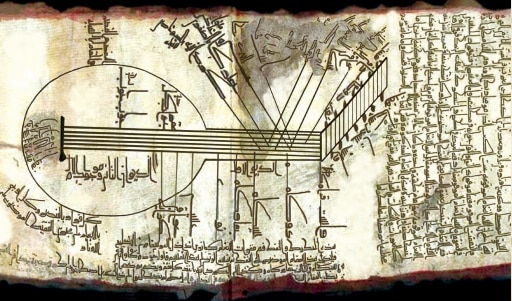

Sementara, sebagai khazanah pemikiran yang amat kaya, filsafat Islam yang umumnya ditulis pada abad-abad 9 hingga 13 Masehi, tampak sebagai barang antik yang tidak bisa kita kutip langsung untuk menelaah situasi dan problem yang kita hadapi sekarang. Sebagaimana pikiran-pikiran Aristoteles, misalnya, tidak bisa kita pakai langsung untuk menelaah situasi saat ini sebelum mengalami pengolahan-ulang terlebih dahulu, begitu juga gagasan-gagasan dalam filsafat Islam klasik.

Fikih politik al-Mawardi, misalnya, tidak bisa langsung kita pakai sekarang sebelum mengalami proses “i’adat al-thabkh”, dimasak ulang agar sesuai dengan kebutuhan konsumsi kita saat ini. Saya percaya, jika ada imajinasi yang memadai dan keberanian untuk “memasak ulang”, gagasan-gagasan al-Mawardi atau al-Ghazali dalam bidang filsafat politik bisa menjadi fondasi baru untuk menelaah keadaan politik kita saat ini.

Problemnya: pada umumnya sarjana Islam cenderung malas dan menikmati semacam “intellectual complacency”, kenyamanan pemikiran dengan cara mengutip teori, konsep, gagasan yang sudah “siap santap” yang berasal dari Barat. Mereka jarang melakukan tindakan yang agak sedikit meminta waktu dan menyita tenaga: yaitu “memasak sendiri” konsep dan gagasan baru berdasarkan data-data tekstual yang ada dalam khazanah Islam sendiri.

Ignas Kleden, salah seorang pemikir Indonesia yang saya anggap terbaik saat ini, pernah melontarkan gagasan tentang “pribumisasi ilmu-ilmu sosial”. Yang mendorong dia mencetuskan gagasan ini ialah keprihatinan bahwa sebagian besar ilmuwan sosial Indonesia hanya menjadi konsumen-pasif saja teori-teori sosial yang berasal dari Barat. Mereka tampak tidak tertarik untuk secara induktif dan “bottom-up” membangun teori sendiri berdasarkan keadaan yang ada di Indonesia.

Keadaan serupa kita jumpai di kalangan sarjana Muslim yang mengkaji filsafat atau bidang-bidang keilmuan lain secara lebih luas. Mereka lebih suka “mengonsumsi” produk yang sudah jadi berupa gagasan-gagasan baru dan “segar” yang berasal dari Barat, dan kurang memikirkan kemungkinan membangun gagasan filsafat sendiri yang bersumber dari pengalaman “pribumi”.

Saya akan mengambil contoh al-Ghazali, seorang yang saya anggap sebagai salah satu “raksasa pemikiran” dalam sejarah Islam. Selama ini, sosok al-Ghazali cenderung disederhanakan dalam dua “stereotype” yang bagi saya reduksionistik dan amat keliru. Penyederhanaan ini telah mencelakai al-Ghazali, selain dunia pemikiran Islam pada umumnya.

Pertama, “imma” (adakalanya) al-Ghazali dipandang sebagai seorang pemikir tasawwuf yang gagasannya hanya relevan dalam konteks yang terbatas, yaitu “tahzib al-nafs”, pembersihan dan pendidikan jiwa. Atau, kedua, “wa-imma” ia dipandang sebagai seseorang anti-rasio dan memusuhi, bahkan membunuh filsafat. Pandangan pertama populer di kalangan pesantren; pandangan kedua, di kalangan kampus modern.

Dengan dua stereotype yang sudah mangakar selama berpuluh-puluh tahun ini, banyak sarjana yang kemudian kehilangan hasrat untuk mengutip dan memakai gagasan al-Ghazali dalam konteks yang lebih luas. Bagi sebagian sarjana Muslim saat ini, al-Ghazali sudah dianggap “kartu mati” yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Al-Ghazali adalah “mumi pemikiran” yang sebaiknya dibiarkan istirahat dengan tenang dalam ruang gelap piramida sejarah.

Padahal, dalam telaah saya selama ini, al-Ghazali menyuguhkan kepada kita, para sarjana Muslim di era modern ini, tambang tekstual yang amat kaya; tambang yang menjanjikan “bahan mentah” yang siap diolah menjadi gagasan-gagasan filosofis baru yang menarik. Tetapi untuk mencapai tujuan ini memang dibutuhkan syarat pokok: kita harus memiliki “imajinasi pembacaan” yang kreatif atas teks-teks klasik.

Seorang ekonom-cum-pemikir Inggris yang tulisan-tulisannya amat populer pada tahun-tahun 70an dan 80an, E. F. Schumacher, mendapatkan ilham yang amat kaya dari filsafat Buddhisme. Ia kemudian menggagas sebuah pemikiran ekonomi alternatif sebagai kritik atas asumsi-asumsi pokok dalam kapitalisme modern. Bukunya yang masyhur “Small Is Beautiful” adalah manifesto untuk sebuah gagasan alternatif sebagai antitesis atas kapitalisme modern yang dilandasi filosofi “big is powerful”. Gagasan Schumacher ini diilhami oleh pikiran-pikiran Gandhi.

Sebetulnya, al-Ghazali, dalam Ihya’, mengemukakan gagasan yang kurang lebih serupa. Ajaran pokok al-Ghazali tentang “qadr al-hajah”, bahwa setiap orang seharusnya memiliki dan mengonsumsi barang sesuai dengan kebutuhan pokoknya saja, “sak-cukupe”, tidak berlebihan secara eksesif, menyuguhkan gagasan serupa seperti yang dikemukakan oleh Schumacher.

Masalahnya, kenapa gagasan “small is beautiful” ini lahir dari pemikir Inggris seperti Schumacher itu; kenapa pemikir Muslim tidak pernah “glenak-glenik” untuk memikirkan gagasan ini berdasarkan ajaran dalam kitab Ihya’ yang sudah dipelajari di dalam komunitas Muslim selama berabad-abad?

Ini hanya contoh kecil saja yang ingin saya “bopong” ke permukaan untuk menunjukkan: bahwa sebetulnya sangat mungkin mengolah ajaran-ajaran dalam khazanah kitab-kitab klasik Islam, dan menjadikannya produk intelektual baru yang menarik. Problemnya satu sahaja: kita cenderung malas untuk “memasak gagasan” sendiri. Kita lebih suka “jajan pemikiran” dari luar. Kita lebih cenderung bersikap pragmatis dalam memenuhi kebutuhan gagasan ini.

Keadaan yang menjengkelkan itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Harus ada langkah “nekat” untuk mengubah keadaan. Langkah itu, menurut saya, bisa dimulai dari hal yang sederhana. Mengikuti teori al-Ghazali, dasar aksiologis bagi semua tindakan manusia adalah apa yang disebut “al-khathir”. Kalangan pesantren biasa menerjemahkannya sebagai “krenteg”, gerak-gerik hati dan pikiran. “Al-khathir” adalah salah satu manifestasi dari “niat”.

Dengan kata lain, langkah pertama untuk mengubah keadaan ini ialah adanya “khathir”, krenteg, niat-gumregah untuk mulai berani “memasak gagasan” sendiri, tidak sekedar bermalas-malasan “jajan pemikiran” dari toko-toko yang menjual produk orang lain. “Khathir” inilah langkah pertama.

Jika “krenteg” saja tak ada, bagaimana mungkin ada perubahan keadaan. Bahkan pesta pernikahan yang ramai dan seru pun dimulai dari langkah amat kecil dan sederhana: ada “krenteg”, ada “khathir” pada seorang “jomblo” untuk mengambil keputusan yang “eventual” — menikah. Dari krentek yang tersembunyi dalam hati itulah lahir sebuah sebuah peristiwa ingar-bingar: walimatul ‘urs, pesta pernikahan.

Sekian.