“Kita tidak akan pernah mengalami berjalan-jalan di Mojokuto dari ujung ke ujung tanpa mendengar seseorang menyanyikan tembang di salah satu tempat di sepanjang jalan itu.”

Begitu kesaksian Geertz dalam Religion of Java atas kepopuleran tembang, termasuk tembang macapat, di masyarakat Jawa.

Macapat, jenis puisi Jawa, erat dengan unsur nyanyian ini memang popular di masyarakat Jawa (yang berbahasa Jawa). Dalam beragam acara, macapat ditembangkan. Dalam Matjapat Songs in Central and West Java, Margaret J. Kartomi memberikan daftar beberapa acara di mana tembang macapat disenandungkan secara profesional maupun tidak.

Di antaranya, ketika seorang ibu menidurkan anaknya, maka yang dinyanyikan adalah tembang macapat. Saat selamatan atas beragam nikmat yang diterima, seperti memiliki rumah baru, hamil tujuh bulan, anak menginjak usia tujuh hari (berbarengan dengan akikah), tembang-tembang macapat yang sesuai dengan situasi dinyanyikan.

Namun itu dahulu. Sekarang, di banyak daerah kebudayaan ini luntur seiring dengan perjalanan waktu dan d. Penetrasi modernitas. Allasan yang muncul adalah karena tulisan-tulisan peneliti Barat, yang tidak memahami psikologi masyarakat yang mereka teliti, mengasosiasikan tembang-tembang ini dengan beragam ide.

Mereka, seperti Margaret J. Kartomi, melakukan framing wacana secara tidak fair dan tanpa pengetahuan yang memadahi akan pemaknaan terhadap tembang macapat tersebut di masyarakat. Hasilnya, tembang ini hanya dianggap sebagai simbolisasi dari ajaran animisme-pagan, Hindu-Budda, dan sedikit saja Islam.

Oleh sebab itu, orang melakukan asosiasi keliru (guilt by association). Bahwa menyanyikan macapat, seakan pengagungan terhadap dewa-dewa Hindu-Budda, atau pujian terhadap roh-roh. Di sini, perubahan bahasa Jawa yang berlangsung begitu cepat, ikut berperan terhadap pemahaman masyarakat terhadap konten tembang-tembang itu sendiri.

Macapat Santri

Orang yang membaca tembang macapat di Jawa, lalu membaca ghazzal Jalaluddin Rumi dari Persia akan menemukan paralelisasi keduanya. Dalam puisi Rumi, kisah-kisah tradisi kuno Persia sebelum Islam dihidupkan dan dijalin begitu rupa dengan pengalaman mistik personal. Annemarie Schimmel dalam Mystical Dimension of Islam menyebutkan beberapa contoh bagaimana tradisi dari Yunani Kuno dan Kristen diberi nilai baru dalam situasi Islam di puisi-puisi Rumi.

Perujukan terhadap Sayidina Isa dan Bunda Maryam terdapat sangat banyak dalam karya-karya puisi Rumi. Perujukan yang tampaknya diperkuat dengan kondisi masyarakat Konya yang kosmopolit, hidup di dalamnya tradisi leluhur para penganut Kristen.

Pada pembukaan Matsnawi, Rumi juga meminjam tradisi Yunani kuno tentang kisah “Raja Midas”. Rumi berkomentar:

“Kamu mungkin pernah membacanya di Kalila,

Namun bahwa inti dari cerita itulah – itulah makanan bagi jiwa.”

Sikap terbuka terhadap puisi semacam ini yang juga dihidupkan di masyarakat Islam di Nusantara, termasuk Jawa. Puisi, termasuk penggambaran tokoh-tokoh masa lalu, dianggap sebagai wadah bagi ajaran Islam.

Di Jawa, kita melihat bagaimana para penyair mistik menjadikan kisah Dewa Ruci sebagai simbol yang sangat tepat untuk menunjukkan kesatuan makrokosmos dan mikrokosmos dalam pemahaman para sufi. Sesuatu yang dilandaskan pada ajaran luhur, “siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya”.

Keteladanan yang ada dalam tokoh-tokoh Mahabarata dan Ramayana pun diberikan kehidupan baru. Bahwa seorang yang hendak menjadi istri yang baik, maka tirulah Sinta. Sedangkan untuk menjadi suami yang baik maka lihatlah Rama.

Tradisi macapat ini sebagai sarana menerjemahkan Islam dalam konteks lokalitasnya dapat kita sebut sebagai macapat santri. Bukti menunjukkan bahwa teks-teks tertua yang masih bertahan dan yang ditulis dalam bentuk tembang macapat adalah panduan keagamaan Islam. Di dalamnya, dalam arti keislaman yang luas, kita dapat memasukkan semua jenis teks yang ditulis dalam tradisi tembang macapat ini. Tidak hanya kitab-kitab yang disebut suluk, yang memang secara langsung berisi bimbingan bagaimana menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba, namun juga kitab-kitab babad, kidung, dan lakon.

Bukti “Baru”

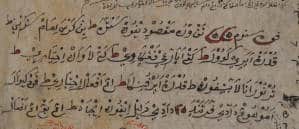

Sebuah halaman manuskrip membuktikan bahwa tradisi menembangkan macapat benar-benar dihidupkan di kalangan santri sejak masa lalu. Sebelumnya, saya menyebutkan Serat Tuhfah, yang merupakan bukti bahwa kejeniusan santri jawa dalam menggubah kitab berbahasa Arab Tuhfatul Mursalah menjadi tembang macapat. Kali ini, saya menemukan bukti lain dari sebuah manuskrip dari Pesantren Sumber Anyar Tlanakan, Pamekasan, Madura.

Kitab ini berisi kajian ilmu tasawuf. Saya belum bisa mengidentifikasi kitab apa yang dikaji santri di pondok pesantren ini. Namun konten ilmu hikmah, atau tasawuf, jelas terlihat pada halaman berikut.

Tertulis di sana:

“Takdir dan tindakan manusia berjalan beriringan. Tidak bisa sebuah tindakan manusia berjalan sendiri tanpa adanya takdir Allah Swt. Dan tidak pula takdir mewujud pada tindakan hamba tanpa ikhtiar dan usaha (kasb) dari sisi manusia. Padahal manusia akan diberikan ganjaran atas kebaikan dan akan disiksa atas keburukan. Hal demikian karena manusia memiliki usaha. Ganjaran dan siksa bergantung pada apa yang dilakukan seorang hamba, yaitu pilihannya.”

Manuskrip ini saya dapatkan dari Zainul Adzfar, salah seorang tim peneliti dari Balai Litbang Kantor Kementerian Agama Semarang yang diterjunkan ke Pondok Pesantren Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Dalam usaha pelestarian itu, kitab yang ditemukan berasal dari beragam periode. Mungkin, yang tertua adalah kitab Bahrul Lahut yang diperkirakan salinan ini ditulis pada abad ke-17.

Manuskrip yang kita kaji ini, juga ditulis pada kertas daluwang seperti kitab Bahrul Lahut di atas. Manuskrip ini ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan aksara pegon. Bahasa Jawa yang digunakan cukup tua, di dalamnya kita masih menemukan kata-kata “miwah”, “kewala”, dan “tan”. Karakter penulisan pegon dalam manuskrip ini pun cukup tua.

Di dalamnya kita tidak menemukan simbol/rumus bagi kedudukan gramatika Arab, sesuatu yang biasa digunakan santri sejak abad ke-20. Sebagai penanda gramatika Arab, kitab masih menggunakan kata-kata “utawi” dan “iku” bukan huruf “mim” dan “kho”. Dari karakter pegon ini, kemungkinan kitab berada ditulis di rentang abad ke-18.

Yang menarik dari manuskrip ini adalah penggunaan tembang macapat untuk menjelaskan ajaran ilmu hikmah di atas. Santri yang mengaji ini sangat cerdas sehingga dia melengkapi ngaji-kitab tidak hanya dengan makna gandul dan keterangan yang dia dapat dari gurunya, namun juga dengan tembang macapat. Nampaknya, tembang ini digunakan agar ajaran tentang takdir di atas mudah diingat, mudah pula dijelaskan kepada masyarakat.

Dalam halaman manuskrip kita melihat:

Puh Sinom:

Tan wruh maqsudipun sastra

Yen karsa imam sinomi

Qudrah anyari kawula

Kang anyare ngi penggawi

Kang lawan ihtiyari

Tur nora ana labetipun

Qudrah anyar punika

Ing af’al ihtiyari

Pan kewala amuhung daddi pratandha

Bukti ini menunjukkan bahwa di pesantren di masa lalu, menembangkan macapat dihidupkan dan diberi energi baru sebagai wadah popular bagi ajaran kitab yang sedang dikaji.

Kembali kepada Geertz di atas, barangkali kita bisa membayangkan di satu saat bahwa yang Geertz dengar ketika berjalan di Mojokuto adalah tembang seorang santri yang sedang mengingat ajaran-ajaran yang dipelajarinya di pesantren. Bukan?