Bagi saya, dan mungkin santri-santri Pondok MUS Sarang lain, yang kebetulan tidak menjumpai era Mbah Him (panggilan akrab Allahu yarham KH. Abdurrochim Ahmad), cerita istikamah beliau dalam membaca dan mengkaji kitab Fathul Qarib menjadi motivasi tersendiri dalam ngangsu kaweruh. Bagaimana beliau setiap ba’da Maghrib selalu mengulang pembacaan kitab karya Ibnu Qasim al-Ghazi (w. 918 H./1512 M.) itu di langgar pondok.

Tradisi ngalap berkah kitab Fathul Qarib ini, masih bisa saya rasakan meski tidak dari suara beliau, Mbah Him, secara langsung melainkan melalui putra beliau yang juga terkenal dengan al-Faqih, KH. Muhammad Sa’id Abdurrochim. Dua kitab yang sama-sama bermuara pada kitab Taqrib yang sempat saya ikuti adalah Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Abu Bakar ibnu Muhammad al-Husaini (w. 829 H.) dan Quthul Habib yang juga dikenal dengan Tausyeh karya Syekh Nawawi Banten (1314 H./1897 M.).

Kitab-kitab yang telah saya sebutkan tadi, bersama kitab-kitab fikih lain, termasuk dalam silsilah al-kutub al-mutadawilah, yaitu kitab-kitab yang lazim beredar di kalangan fikih Syafi’iyyah secara umum dan santri pesantren Indonesia secara khusus. Kitab-kitab ini juga menjadi rujukan primer dalam setiap kajian termasuk dalam acara diskusi khas pesantren, bahtsul masa’il.

Namun belakangan, kitab mu’tabar yang secara konsisten mencetak para alim dalam lingkungan pesantren ini terusik. Beberapa kontennya dinilai menjadi pemicu radikalisme yang pada akhir dasawarsa ini hangat diperbincangkan. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai produk Perang Salib. Benarkah?

Kitab-kitab yang familiar di telinga santri-santri saat ini mungkin hanya sedikit dari begitu banyak kitab mazhab Syafi’iyyah yang pernah ditulis ulama terdahulu. Daftar panjang kitab-kitab menunjukkan sejarah kepenulisan fikih yang terus mengalami dinamika dari masa ke masa. Benar jika dikatakan fikih menjawab realita aktual dimana ia tumbuh dan berkembang. Tetapi menyebutnya sebagai produk Perang Salib apa tidak kesimpulan yang tergesa-gesa? Atau memang mengejar momentum yang ada?

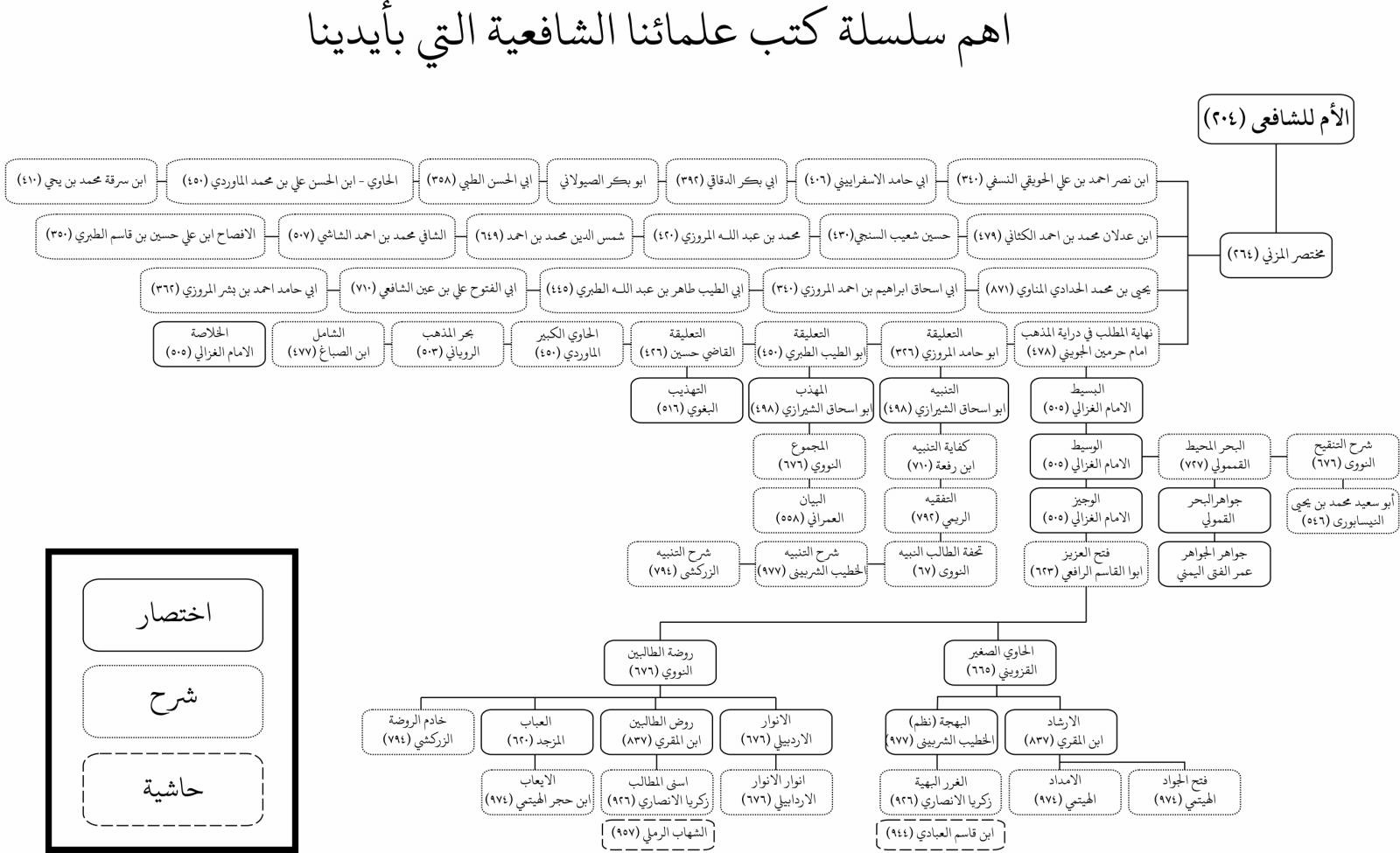

Sudah barang tentu kitab-kitab Syafi’iyyah yang dikaji di pesantren bermuara pada kitab sang Imam, Al-Umm. Melalui ashab-nya, kitab ini terus mengalami penulisan ulang. Aneka ragam metode yang digunakan bergerak membentuk siklus yang tak pernah usai: matan, syarah, hasyiyah dan kembali lagi pada mukhtashar.

Jika dikatakan kitab-kitab pesantren merupakan produk Perang Salib, mari kita lihat silsilah yang ada.

Perang Salib dimulai sekitar tahun 1095 M. Apabila kita konversi tahun tersebut ke dalam tahun hijriah maka hasil yang didapat menunjukkan tahun 487 H. Ulama yang hidup pada kisaran tahun ini adalah Imam al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.) dan mereka yang satu kurun dengan beliau. Padahal dalam gambar silsilah di atas telah dijumpai ulama lain yang mempunyai karya di bidang fikih sebelum tahun 487 H. ini.

Sebut saja Imam Haramain, Dliya’uddin Abdul Malik ibn Abdullah Al-Juwaini yang wafat pada tahun 1085 M./478 H. atau sepuluh tahun sebelum Perang Salib bergulir. Karyanya sangat masyhur dikenal di kalangan santri, Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Mazhab. Kitab ini yang kemudian melahirkan banyak kitab-kitab turunan seperti trilogi milik Imam Ghozali, Raudlatut Thalibin Imam Nawawi, Asnal Mathalib Imam Zakariya al-Anshari, Al-I‘ab Imam Ibn Hajar al-Haitami dan masih banyak lagi yang lainnya.

Karena berdasar pada siklus yang telah disebutkan sebelumnya (matan, syarah, hasyiyah dan mukhtashar), maka dari sisi konten tidak akan dijumpai perbedaan, yang ada hanya panjang dan pendeknya penjelasan. Dengan kata lain, jika pada kitab induk (Nihayatul Mathlab) dijumpai terma darul harb, misalnya, maka pada kitab turunannya juga akan dijumpai hal yang sama.

Kasus yang sama juga terjadi pada kitab Nihayatul Mathlab. Mengapa ia sampai mencantumkan pembahasan darul harb? Karena Al-Umm sebagai kitab induk mazhab Syafi’i telah membicarakan hal tersebut. Padahal sebagaimana diketahui, Imam Syafi’i wafat pada tahun 204 H/819 M, dua setengah abad lebih sebelum Perang Salib!

Jika demikian adanya, mengapa hanya mempersempit pada Perang Salib saja? Jika konten kitabnya dinilai menimbulkan radikalisme apa juga benar demikian? Kitab-kitab tersebut telah lama dikaji di pesantren. Jika memang memantik gerakan radikal, mestinya sudah dahulu kala pesantren menjadi ladang menyemai benih dan mencetak tokoh radikal handal. Namun faktanya, ia justru menjadi modal moderasi Islam di Indonesia.

Majalah PENDIS Kementerian Agama edisi 8 tentang Pengarusutamaan Islam Moderat pernah menulis demikian. Pada konferensi Islam internasional yang bertajuk “International Conference on Islam and Its Contemporary Challenges” yang diselenggarakan di Amman, Yordania, 27 April 2017, Indonesia melalui Kamaruddin Amin menawarkan Indonesia sebagai role model moderasi Islam dunia. Apa modal yang dimiliki? 30 ribu pondok pesantren dengan jumlah santri 4 juta dan kesemuanya mempromosikan islam yang damai, rahmatan li al-‘alamin!

Sebaliknya, Maarif Institute yang dikutip oleh Majalah PENDIS justru mengungkap bahwa sekolah (negeri) dan universitas menjadi lahan kaderisasi bagi para penganut paham radikal. Sementara sekolah swasta keagamaan (termasuk pesantren) sudah dijaga oleh ormas ideologis seperti NU dan Muhammadiyah.

Ala kulli hal, ini hanya catatan singkat santri alit atas nasib santri dan pesantren yang selalu terpojokkan. Benar tidaknya, wallahu a‘lam bisshawab.