Hari ini, 120 tahun yang lalu, wafat seorang Mahaguru dari banyak sekali kiai yang terus-menerus menyebarkan kedamaian dan ilmu Nusantara. 28 Ramadan 1321 menandai kehilangan masyarakat atas tokoh yang menjadi guru mereka. Seorang kiai yang dengan kerendahan hati memilih menerjemahkan dan menyadur karya-karya penting bagi masyarakat awam.

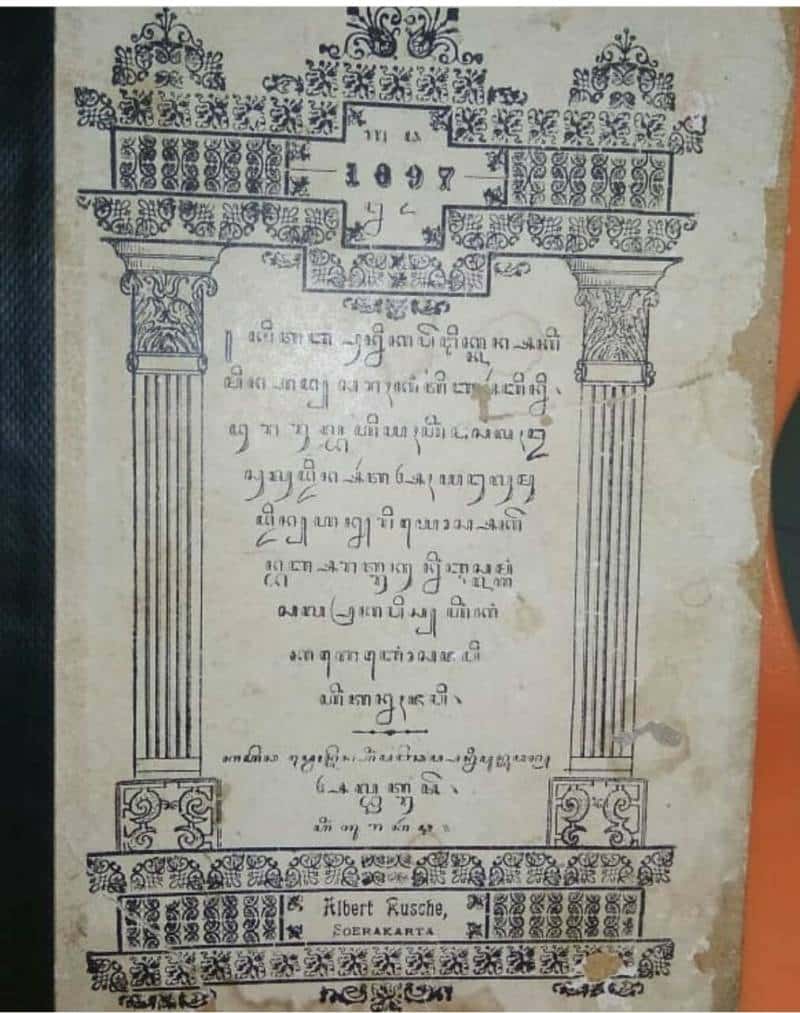

Karya-karyanya tidak muluk-muluk. Beliau tampak “hanya” ingin memberikan motivasi keagamaan bagi awam. Motivasi keagamaan yang amat penting setelah masyarakat harus menerima kekalahan Pangeran Diponegoro. Karya-karyanya adalah uraian mudah bagi awam untuk mempelajari pokok-pokok keberislaman. Dia adalah Kiai Sholeh Darat Semarang.

Beliau adalah yang pertama memberikan panduan tatacara salat yang runtut dalam bahasa Jawa. Sembahyang yang baik, melibatkan bukan hanya tatacara lahiriah, namun juga pemaknaan batiniah. Beliau juga yang mengajarkan bagi masyarakat awam bagaimana menjalankan prinsip-prinsip syariah di kehidupan sehari-hari melalui kitabnya yang amat masyhur Majmuatusy Syariah al-Kafiyah lil Awam. Beliau pula adalah seorang yang pertama menuliskan menafsirkan al-Quran dalam bahasa Jawa. Meskipun tentangan dari beragam kalangan muncul.

Jawaban beliau sederhana. Masyarakat awam tidak membutuhkan bahasa Arab, mereka butuh anjuran nan ringkas dan mudah. Mereka butuh pelajaran akan makna kitab sucinya. Mereka butuh panduan ringkas namun meliputi semua yang dibutuhkan dalam menjalankan Islam. Benar kata Saiful Umam meringkas pendapat Mbah Sholeh “Berkah Tuhan bukan hanya untuk penutur bahasa Arab”.

Sosok yang ini begitu tawadhu. Tidak terbayang bagi manusia kini betapa rendah hatinya beliau. Banyak contoh bisa kita ambil, seperti dituturkan Kiai Fathurrahim Jembrana Bali, salah seorang buyutnya, kepada saya beberapa waktu lalu. Ayah Kiai Fathurrahim, Kiai Ahmad al-Hadi, sering bercerita kepada beliau tentang Mbah Sholeh. Tentu saja, Kiai Ahmad al-Hadi mendapatkan cerita ini dari ayahnya, Kiai Dahlan At-Tarmisy, murid kesayangan sekaligus menantu dari Mbah Sholeh.

Mbah Sholeh selalu berusaha menghormati dan menghargai semua makhluk. Pada ayam yang sedang makan di tengah jalan, beliau berhenti untuk tidak mengganggunya makan. Pada tamu yang hadir, beliau selalu memberikan suguhan makanan. Beliau ikut makan bersama tamunya meskipun sedang puasa sunnah. Lalu, beliau akan melanjutkan puasa lagi setelahnya. Bahkan kepada pencuri yang datang ke rumah, Mbah Sholeh memilihkan apa yang bisa “diambil” dan membungkusnya di karung.

***

Tidak banyak yang tahu bahwa jejak dakwah Mbah Sholeh sampai juga di pulau dewata, Bali. Mahaguru para kiai di Jawa ini juga memiliki keturunan yang akhirnya meneruskan dakwahnya. Raden Ahmad al-Hadi adalah putera dari Raden Dahlan al-Falaky Termas Pacitan dengan Siti Zahrah binti Kiai Sholeh Darat. Raden Ahmad sebagaimana para santri di masa itu berkelana ke berbagai pesantren.

Fase santri kelana ini membawanya keliling Nusantara, dari Buntet Cirebon, Sarang Rembang, Krapyak Yogyakarta, Termas Pacitan, dan Jamsaren Solo. Bahkan beliau juga menuntut ilmu ke Mekah-Madinah di mana murid-murid paman beliau, Syekh Mafhud Termas, berkenan dengan senang hati membantu proses belajarnya (Rohil Zilfa, 2019).

Sepulang dari pusat studi Islam beliau ke Tebuireng Jombang, lalu ke Kiai Kholil Bangkalan, Madura. Dari gurunya ini, Raden Ahmad mendapat tugas untuk menguatkan dakwah Islam di pulau Bali. Kita dapat mengenali “DNA” Mbah Sholeh dalam metode dakwah Raden Ahmad. Yaitu, dakwah yang ramah dan menyatukan masyarakat. Terutama, karena pulau Bali menjadi sasaran dakwah pengikut wahabi yang keras yang bisa menimbulkan pecahan di masyarakat.

Di pulau Bali, beliau mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, sebuah pesantren yang tertua di pulau itu. Beliau juga mendirikan cabang NU pertama di Bali. Hingga akhir hayatnya, beliau setia menjadi abdi ilmu dan masyarakat. Makamnya berada di kampung Loloan, Jembrana, Bali. Dakwah di Bali sekarang diteruskan oleh anaknya, K.H. Fathurrahim dengan mendirikan pondok pesantren Nurul Ikhlas di Jembrana, Bali.

Pilihan Raden Ahmad untuk tidak ikut berpolitik praktis juga merupakan dampak dari ajaran Kiai Sholeh. Kiai Sholeh menghendaki mereka yang menjadi santri lebih mengembangkan pendidikan dan keagamaan masyarakat awam. Ikut terjun sebagai pemandu jalan bagi masyarakat. Jika haru datang ke lingkaran keraton, maka hanya untuk mengisi ceramah dalam sebuah pengajian untuk masyarakat dan priyayi keraton. Beliau mengharamkan santrinya memilih bekerja sebagai abdi pemerintahan yang zalim di era kolonial, baik sebagai hakim di pengadilan agama di masa Belanda, maupun yang lainnya. Raden Ahmad barangkali memperluas makna ini, sehingga apa yang mengantarkan seseorang menjadi abdi pemerintah, meskipun pemerintah sudah berganti, tetap tak layak dijalani. Wallahu a’lam

***

Sikap paling penting dari Kiai Sholeh yang patut diteladani hari ini mungkin adalah kemauan keras untuk menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa masyarakat. Seperti diketahui pilihannya jadi sorotan. Barangkali beliau dianggap tidak cakap dalam berbahasa Arab. Adapula bahkan mereka yang hendak mempelajari Islam harus lebih dahulu mempelajari bahasa Arab. Pandangannya luas akses untuk ajaran agama harus dipermudah.

Alasannya tidak semua anak-anak bangsa ini perlu menjadi kiai. Mereka bahkan tidak semuanya belajar di lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren. Masyarakat kebanyakan butuh ajaran yang bisa langsung mereka “kunyah” dan praktekkan. Ibarat sajian pernikahan, penerjemahan kitab adalah seperti jamuan formal. Kiai adalah pelayan-pelayan yang sudah menentukan jenis dan porsi makanan untuk dimakan para tamu. Masyarakat awam diizinkan memakan tanpa berpikir tentang porsi dan jenis, apalagi bahan mentah.

Sikap ini tercermin dalam seluruh karyanya. Pilihan aksara pegon yang amat membumi di masyarakat Jawa di masa itu. Pilihan bahasa Jawa ngoko yang bersifat sangat egaliter lagi tidak mencipta senjang. Bahkan pilihan kitab dan ajaran yang amat mendasar berkisar pada realitas kehidupan sehari-hari Muslim. Mulai dari praktek rukun-rukun Islam yang tidak hanya kerja badan namun juga jiwa. Lalu diteruskan dengan kehidupan sosial masyarakat, mulai dari jual-beli, hingga ketika meninggal.

Dahulu pilihan ini diteruskan oleh murid-muridnya. Kiai Asnawi Kudus yang menulis panduan salat dalam Fasalatan, tentu saja mengkuti tradisi Kiai Sholeh Darat. Rangkaian panjang yang mempertemukan Kiai Sholeh dengan Kiai Asnawi Kudus, Kiai Bisri Mustofa, Kiai Misbah Zainal Mustofa, dan para pengarang pegon lainnya. Kiai Sholeh bukan pencetus pegon, namun beliau adalah pengarang terkemuka yang mula-mula menyadur secara sistematis dan runtut karya-karya penting ke dalam bahasa Jawa.

Di masa kini, ajaran Kiai Sholeh untuk menerjemah ini masih sangat relevan. Bahasa tujuan yang digunakan untuk menerjemahkan ajaran ini tentu saja semakin banyak, selain bahasa lokal juga amat penting bahasa Nasional, bahasa Indonesia. Sumber bahasa ajaran ini juga semakin beragam. Meskipun bahasa Arab masih merupakan sumber utama, namun kumpulan besar kitab berisi ajaran agama Islam juga muncul dalam bahasa Inggris. Tokoh-tokoh yang patut dijadikan rujukan telah menulis dalam bahasa internasional ini. Kita masih ingat bagaimana Gus Dur dan Hasyim Wahid menerjemahkan karya pengantar studi Islam dari Seyyed Hossein Nasr, Islam dalam Cita dan Fakta.

“Berkah Tuhan bukan hanya untuk mereka yang mampu bahasa Arab”, bukan? Wallahu A’lam.