/1/

Umat Islam di seluruh muka bumi ini, sejak setidaknya akhir abad ke-19, memasuki suatu dunia baru: keaksaraan cetak modern. Bersamaan dengan itu, tumbuh dua kesadaran baru.

Yang pertama, yang paling banyak diteliti adalah kesadaran politik kebangsaan dalam arus nasionalisme-geografis. Yang kedua, yang sungguh sangat jarang dibahas: kesadaran baru dari umat manuskrip kepada umat aksara tercetak. Umat Islam sudah berkuasa selama satu milenium lebih dalam zaman manuskrip, prestasi yang sungguh keterlaluan mengagumkan!

Dalam kajiannya yang termasyhur, Imagined Communities, Ben Anderson memulai kajian kebangkitan nasionalisme dengan membahas keaksaraan tercetak yang meluruhkan bahkan menghilangkan sakralitas aura manuskrip yang menjadi basis komunitas-komunitas agama, termasuk komunitas keumatan agama Islam yang mempunyai teritorial paling luas di jagat bumi. Masyarakat umat manuskrip, kata Anderson (2008: 18):

“Saling memahami ideograf masing-masing, karena naskah-naskah suci yang mereka sama-sama miliki hanya ada dalam bahasa Arab klasik. Dalam arti semacam itu, bahasa Arab tertulis berfungsi laiknya idiogram-idiogram, untuk menciptakan komunitas dari tanda-tanda, bukan dari bunyi-bunyi…bahasa sakral yang mengait kepada tata kekuasaan mahabesar yang gaib.”

Namun, berkat terknologi cetak modern yang sangat mekanis dan massal, idiogram simbolik yang sakral itu perlahan lenyap. Orang boleh saja tetap merasa wajib berwudu untuk memegang Alquran, mencium penuh takzim Alquran, meletakkannya di posisi atas nan terhormat, namun ia juga perlu sadar atau bahkan mengakui bahwa secara material Alquran itu tak berbeda dengan lembaran-lembaran kertas koran, buku sekolah anak sekolah dasar, atau bahkan buku-buku yang dianggap terlarang—ingatlah perkataan Ali dalam polemik dengan para Qurra’ (kelompok yang kemudian disebut khawarij) (Abou El Fadl, 2004).

Sejak Gutenberg menemukan (mekanisme) teknologi cetak tipografi, buku-buku mulai dimiliki oleh ribuan bahkan jutaan orang dan meninggalkan kuasa hegemonik suatu kelompok agamawan. Pada 1550, atau hanya sekitar lima sampai sepuluh tahun sejak penemuan Guterberg, sudah dicetak sekitar 20.000.000 jilid buku di Eropa. Semua ini mengubah “tampilan dan keadaan dunia” (Anderson, 2008: 56).

Eropa berubah perlahan dan sangat drastis, bersama kebangkitan sains, awal kebangkitan awal mazhab Protestanisme Martin Luther (Elizabeth L. Eisenstein, 1979), nasionalisme merekah di Eropa lalu di Amerika yang kemudian menyebar ke Dunia Ketiga (yang tentu saja banyak dihuni umat Islam).

/2/

Sementara itu, anak-anak muda muslim yang lahir pada pertengahan atau akhir abad ke-19 memasuki dunia pendidikan berbasis keaksaraan tercetak baik secara formal di sekolah-sekolah bentukan kolonial Eropa atau melalui surat kabar-surat kabar modern. Seperti yang selalu diajarkan oleh keaksaraan tercetak modern, yang menjadi pusat bukan lagi otoritas seseorang ulama, namun teks itu sendiri (Ong, 2013).

Suara agamawan yang biasanya mendominasi pemahaman dan ketaatan umat begitu menjauh dari kehidupan beragama mereka. Mereka dituntut untuk memahami kitab-kitab suci atau teks klasik dengan menggunakan seluruh hati-akal kemampuan sendiri.

Mereka boleh langsung menghadapi wahyu (pemikiran) Allah tanpa perantara suara kecuali bahasa yang tercetak itu sendiri. Di sini, rasionalitas manusia mau tak mau jauh lebih mengemukan dan berperan sangat penting.

Para pemuda itu, seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, Hatta, Hamka, Natsir, Roem, Prawoto, Wahid Hasyim, atau Tan Malaka, Alimin, dan seterusnya (atau pemuda serupa di belahan dunia Islam), saat mulai memasuki umur cukup dewasa, bukan saja terlepas dari “tradisionalitas” suara pemimpin mereka, namun juga merasa mempunyai hak otoritas yang sama dengan para ulama.

Teknologi cetak keaksaraan modern menjadi media dakwah yang sangat disadari begitu penting oleh kelompok pembaharu pemikiran Islam (kaum modernis) sejak awal abad ke-20.

Mereka menulis dalam bahasa-bahasa modern, menerbitkan koran dan majalah (Sastri Sunarti, 2013), membentuk organisasi sipil bahkan politik, dan terutama membangun institusi pendidikan yang sebisa mungkin tidak berbasis manuskrip tapi institusi pendidikan berbasis keaksaraan modern (Deliar Noer, 1982). Mereka berseru: Umat Islam wajib membangkitkan kesadaran berpikir rasional sendiri!

Dan bersamaan dengan itu, mereka berjerih payah berpikir perihal nasib agama mereka di bentangan luas arus nasionalisme untuk menghadapi kolonialisme, dan akhirnya menerima nasionalisme sebagai salah satu dasar pembentukan negara-bangsa modern.

Mereka sadar, berkat pendidikan sekuler modernnya, bahwa sejak awal para pemikir kenegaraan modern dan kemunculan nasionalisme hendak meluruhkan sakralitas kitab suci, terutama dengan menggantikannya dengan sistem (kitab) politik rasional yang bisa dikelola manusia bumi. Dan dengan itu, undang-undang negara modern bisa ditulis dan terlepas dari aura sakralitas kitab suci (meski sering substansinya tetap diambil dan dimasukkan).

Tak banyak kaum pemikir itu yang merasa wajib kembali ke bentuk kerajaan-khalifah (Adnan Buyung Nasution, 1995). Bahkan berkat keberanian memikirkan ulang pemikiran agama, mereka malah “menemukan” bahwa pemerintahan Muhammad saw dan empat kali kepemimpinan sahabat Muhammad saw bukanlah sebentuk kerajaan teokrasi.

Republik (demokratis-konstitusional), menurut mereka, jauh lebih sesuai dengan aspirasi asas tauhid Islam—tentu saja ini masih terus diperdebatkan sampai sekarang.

/3/

Tesis arus linier nasionalisme-sekuler yang bakal menyapu hampir seluruh dunia, sebagaimana diintrodusir dan diperkirakan Ben Anderson dan beberapa pemikir lain, ternyata tidak terjadi.

Memang benar, negara-bangsa sudah menjadi realitas empiris hampir di seluruh dunia muslim. Namun, bukan berarti kehidupan religius keislaman menghilang sepenuhnya. Bahkan, setidaknya sejak tahun 80an, dunia menyaksikan kebangkitan kembali kesadaran beragama—dengan fokus utama kebangkitan umat Islam di berbagai belahan dunia.

Namun, marilah kita menyimpang dari arus pemikiran yang keterlaluan politis-organisasional, yang sudah banyak dibahas analis baik dari kalangan muslim atau non-muslim (lihat Hefner, 2001). Yang sungguh perlu mendapatkan perhatian adalah kebangkitan keaksaraan modern di kalangan umat Islam.

Kita bayangkan sejenak, saat para wali sembilan mendakwakan Islam: hanya mengandalkan mulut, keteladanan ragawi, akulturasi kesenian rakyat, dan jaringan pendakwah, yang tentu saja semuanya masih sangat bersifat kelisanan.

Sungguh, kita tidak bisa membayangkan para wali sembilan itu bisa melampaui prestasi Martin Luther. Menurut penelitian Elizabeth L. Eisenstein (2005: 303), sebagai ilustrasi pengaruh kuasa ampuh percetakan modern Gutenberg, antara tahun 1517 sampai 1520, 30 karya Martin Luther terjual lebih dari 300.000 eksemplar.

Mazhab Lutherianisme adalah anak kandung percetakan buku modern. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, umat pembaca yang sungguh melimpah membaca dalam bahasa ibu dan menghakimi sendiri gagasan revolusioner melalui media massa. Singkatnya, teknologi cetak tipografi Gutenberg mengubah hidup beragama Eropa selama 5 abad lebih.

Di dunia muslim, sementara itu, teknologi Gutenberg yang sudah semakin canggih memang sungguh agak keterlaluan terlambat diadopsi: pada sekitar pertengahan abad ke-19. Maka, secara singkat, kita bisa mengatakan bahwa kebangkitan umat Islam bersama teknologi cetak masih sangat baru. Kita masih cukup muda sebagai umat cetak modern daripada umat manuskrip yang sudah berjalan satu milenium lebih.

Akibat percetakan modern bukan saja kebangkitan nasionalisme dan kebangkitan politik negeri mayoritas muslim. Yang sering tidak kita sadari adalah bahwa perubahan besar dari ilmu beragama Islam: kebangkitan muslim keaksaraan modern.

Pengajaran agama Islam yang dahulu sangat didominasi suara agamawan, yang bahkan sering dianggap jauh lebih murni dan lebih benar daripada kitab suci sendiri, sekarang perlahan tergantikan kitab cetak. Umat Islam bukan lagi hanya umat pendengar tapi terutama juga umat pembaca.

Sekarang, hampir tidak ada pesantren yang tidak membuat atau menciptakan sistem kurikulum berbasis buku. Sekadar perbandingan, betapa ribet dan ruwetnya seorang bocah Hamka saat menghadapi perubahan dari sekolah Arab ke sekolah kaum reformis.

Di sekolah Arab, semua anak entah berapa pun umurnya masuk dalam suatu ruang belajar bersama, jika baru masuk, terlepas dari usia atau tingkat kemampuannya. Di sekolah diniyah school kaum reformis sejak awal abad ke-20, semuanya berdasarkan kurikulum keaksaraan modern yang disesuaikan dengan tingkat umur psikologis murid (Hamka, 1951; Mahmud Yunus, 1979).

Perluasan pendidikan modern dan hasrat menjadi negeri yang maju mengharuskan pemerintah-pemerintah di negeri mayoritas muslim mempropagandakan pemberantasan buta huruf—istilah ini barangkali terlalu merendahkan umat Islam yang, secara umum, hampir selalu mendapatkan pelajaran mengenal (mengeja+melafalkan bukan membaca!) huruf Arab (lihat kritik Natsir, 1954).

Buku-buku dicetak, sekolah didirikan, dan keaksaraan modern semakin menjadi arus utama keumatan dan keislaman. Dan bersama arus keaksaraan yang digerakkan pemerintah, umat Islam mulai membangkitkan diri sebagai kapitalis percetakan-penerbitan yang jauh lebih berhasil daripada para pendahulu mereka (Proudfoot, 1987).

Selain terbitan berkala (Sastri Sunarti, 2013), terutama kita perlu melihat perkembangan perbukuan dalam Islam. Hampir semua tokoh muslim (Indonesia) sejak zaman kebangkitan percetakan modern adalah para penulis yang subur. Tjokroaminoto dan terutama Hamka adalah contoh yang sungguh khas untuk kasus muslim keaksaraan dan percetakan modern. Bahkan, kalangan tradisionalis yang lebih banyak mengandalkan kelisanan juga akhirnya merasa perlu menulis.

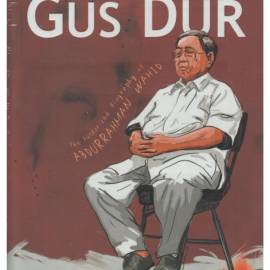

Yang menarik, dari kalangan tradisionalis ini, pada generasi kedua malah menjadi pemikir yang tangguh, seperti Abdurrahman Wahid dan generasi sesudahnya—karya mereka sudah sungguh tidak mungkin lagi dibaca dengan metode ala pesantren, sorogan atau bandongan, dunia antara para ulama seperti Imam Nawawi al-Banteny sungguh sudah berbeda.

Pada tahun 1987—meski agak melewati tahun-tahun awal abad ke-20 dan khususnya tahun 50an—majalah TEMPO pernah melakukan survey sederhana. Menurut catatan bagian dokumentasi bagian perpustakaan dan Dokumentasi Majalah TEMPO, ada 70,5 % atau 809 judul buku mengenai agama Islam, dari tahun 1949 judul buku bertemakan agama yang terkumpul sejak tahun 1980 (Machasin, 1998).

Yang perlu diperhatikan dalam survey TEMPO itu adalah latar ruang-waktu. Orang boleh berkata bahwa secara politis organisasional, umat Islam di Indonesia tidak mempunyai partai politik yang kuat pada masa itu, akibat pengebirian dari penguasa politik Orde Baru. Namun, di luar yang politis-organisasional itu, yang jauh lebih bergemuruh dalam arus kebangkitan umat Islam adalah muslim berbasis keaksaraan modern.

Tahun 80an sampai 2000an awal, kita bisa mengatakan bahwa hampir tiap minggu puluhan atau barangkali ratusan buku baru keislaman diterbitkan (Faruk, 1998) di berbagai kota, khususnya di Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Penerbit Alma’arif biasa mencetak 50.000 eksemplar Quran tiap bulan pada 1980-an. Yang menarik, kampus seperti ITB Bandung, malah banyak menghasilkan muslim penulis tema-tema keislaman. Sungguh suatu yang agak aneh tapi bisa terjadi di kampus berbasis sains modern.

/4/

Seluruh negeri di zaman kita menyadari satu hal penting: betapa pentingnya penguatan keaksaraan warga negaranya. Semua sistem kenegaraan, pendidikan-pengajaran, juga keagamaan sangat mengandalkan percetakan modern. Untuk hal-hal yang sangat mendasar dan cukup rumit, seperti agama, tidak mungkin hanya mengandalkan ucapan (langsung), seperti dalam pengajian atau pidato politik. Warga atau umat bakal jauh lebih terberdayakan akal budinya apabila mereka membaca sendiri.

Kita pun ingat ayat yang menggugah ajakan keaksaraan itu, iqra, sungguh sangat jauh lebih mewahyu sekarang daripada saat pertama kali diwahyukan…