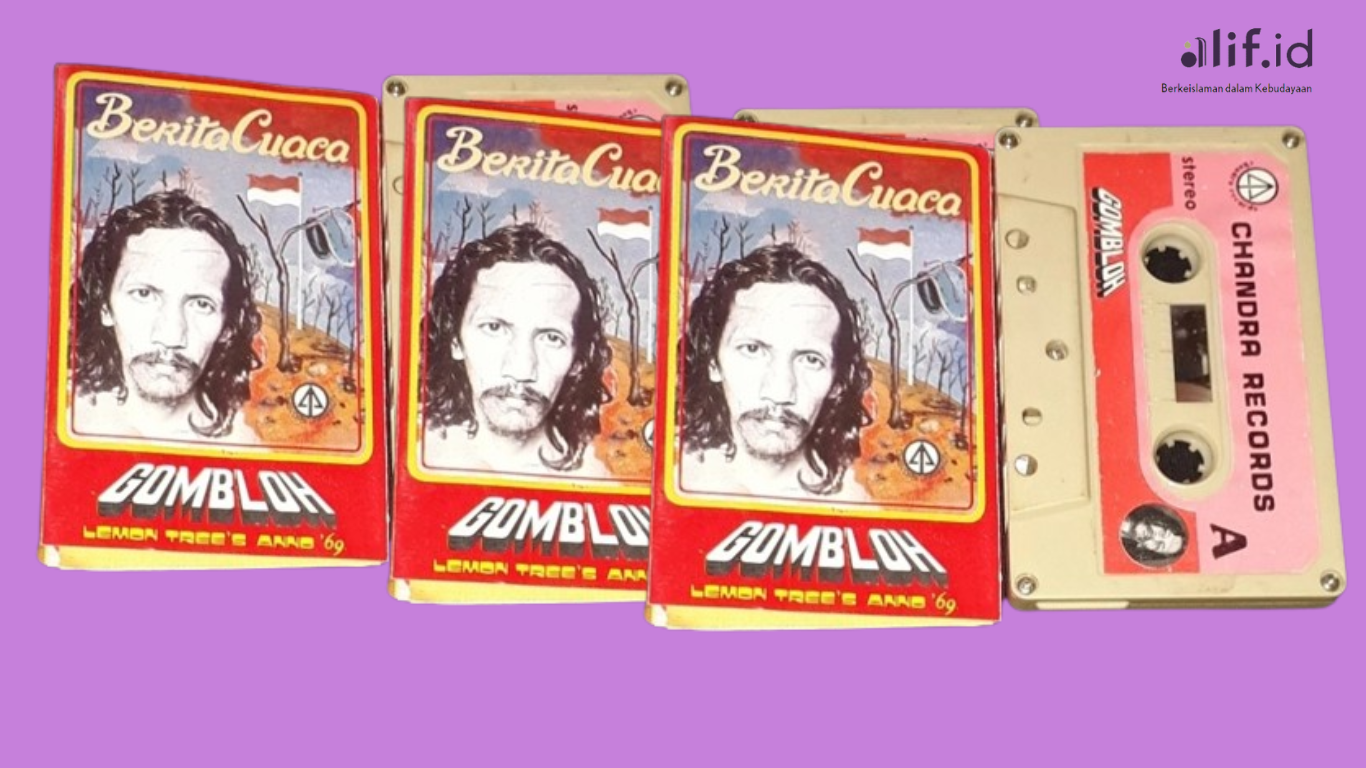

Kemarin saya tanpa sengaja menemukan postingan Alif.id di akun instagramnya mengenai lagu yang berjudul “Lestari Alamku” karya Gombloh, yang dibawakan ulang secara menyentuh oleh Ebiet G. Ade. Lirik sederhana seperti “Lestari alamku, lestari desaku – di mana Tuhanku menitipkan aku” tidak hanya menghadirkan nostalgia, tetapi juga menyentuh kesadaran tentang betapa terabaikannya tanggung jawab kita terhadap alam. Lagu itu menjadi pengingat sunyi akan krisis ekologis yang terus memburuk, sebagai sebuah ironi seharusnya kita telaah lebih lanjut.

Pengingat sunyi dari lagu tersebut seyogyanya mengarahkan kita untuk merenungkan pelajaran dari sejarah. Kehancuran peradaban besar seperti Mesopotamia dan Maya, sebagai contoh, secara jelas menggambarkan bagaimana kerusakan lingkungan akibat tindakan mereka sendiri—penggundulan hutan, erosi tanah, dan eksploitasi sumber daya yang tak terkendali—berkontribusi besar pada keruntuhan mereka.

Komentar Plato (427-347 SM) dalam Critias semakin memperkuat sejarah ini. Beliau bertanya bukti apa yang bisa kita tawarkan bahwa tanah di sekitar atena saat ini hanyalah sisa-sisa gersang dari yang sebelumnya? Yang tersisa bagimu (dengan pulau-pulau kecil) mirip dengan rangka yang dagingnya telah habis dimakan penyakit; lapisan tanah gembur dan kaya telah habis, tidak meninggalkan apa-apa selain kulit dan tulang.

Analogi Plato ini secara akurat menggambarkan dampak jangka panjang dari degradasi lingkungan. Tanah yang dulunya subur dan produktif telah kehilangan kesuburannya, menyisakan lanskap yang tandus dan tidak mampu lagi menopang kehidupan seperti sebelumnya.

Belajar dari tragedi tersebut, ironisnya, hari ini kita menghadapi ancaman serupa, namun dengan skala yang jauh lebih besar: populasi dunia yang meningkat drastis, teknologi yang memungkinkan eksploitasi alam dalam waktu singkat, dan keserakahan ekonomi yang kerap mengesampingkan pertimbangan ekologis. Jika sejarah adalah guru, maka ketidakpedulian kita saat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pelajaran paling mendasar yang pernah ada.

Skala ancaman lingkungan saat ini melampaui kerusakan lokal dan regional yang seperti yang dialami peradaban masa lalu. Alih-alih terbatas pada wilayah tertentu seperti Mesopotamia dan Maya, degradasi lingkungan pada era modern kini mencapai tingkat global, mengancam keanekaragaman hayati, termasuk spesies kita sendiri. Kerusakan yang ditimbulkan begitu luas sehingga konsekuensinya dirasakan di seluruh penjuru bumi.

Oleh karena itu, perlu kita mengingat kembali gagasan yang dinyatakan Friedrich engels bahwa, janganlah kita jumawa akan kemenangan manusia atas alam semesta. Karena untuk setiap kemenangan seperti itu alam akan membalasnya kepada kita. Memang, setiap kemenangan pada saat pertama membawa hasil-hasil yang kita inginkan, tetapi pada saat kedua dan ketiga dampak-dampak berbeda yang tak terduga terlalu sering menghapus yang pertama.

Degradasi lingkungan yang kita saksikan hari ini—seperti halnya polusi udara, air, dan tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati, percepatan kepunahan spesies, pengurasan sumber daya alam, pemanasan global, perubahan iklim, dan pengasaman laut—bukanlah isu sepele yang dapat kita abaikan, apalagi dibungkus dengan eufemisme. Melihat berbagai bentuk degradasi yang mengkhawatirkan ini, kita patut bertanya ke mana arah peradaban manusia?

Sebagai makhluk dengan kapasitas akal dan teknologi, manusia seharusnya mampu membawa kemaslahatan bagi bumi dan sesama makhluk hidup di sekitarnya. Namun realitasnya menunjukkan sebaliknya, dominasi manusia atas alam sering kali ditandai oleh kerakusan, eksploitasi, dan obsesi buta pada pertumbuhan ekonomi. Alih-alih menjadi pengatur keseimbangan alam semesta, manusia justru sering bertindak sebagai perusak yang paling sistematis dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek.

Kita sering mendengar narasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam sistem ini – bahkan oleh mereka yang mengklaim sebagai pemerhati dan organisasi lingkungan hidup – bahwa kapitalisme menawarkan solusi bagi persoalan lingkungan. Seakan-akan pertumbuhan lebih lanjut pasar modal, komsumsi ramah lingkungan, dan teknologi baru bisa menyediakan kita jalan keluar dari dilema ekologi global. Namun, sejauh proses ini, hukum-hukum fisika, kimia, biologi dan ekologi, termasuk batas-batas bumi diabaikan.

Contoh nyata dari pengabaian ini terlihat dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto kemarin yang menginginkan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, bahkan dengan risiko menebang hutan yang dianggap “tidak berbahaya.” Alasan yang dikemukakan adalah bahwa kelapa sawit merupakan aset negara yang sangat penting sebagai produk strategis dan dibutuhkan oleh banyak negara.

Ia seolah mengabaikan potensi pembatasan produk kelapa sawit Indonesia oleh Eropa melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR) dalam pernyataannya “Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, tidak usah takut katanya membahayakan (karena menyebabkan) deforestasi. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia menyerap karbon dioksida, darimana kita dituduh, yang mboten-mboten aja orang-orang itu,” ungkap Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Jakarta, Senin (30/12). Bahkan ia mengatakan pembatasan itu akan membuat berbagai industri di sana menjadi kesulitan.

Tindakan dan pernyataan seperti ini perlu kita telaah kembali. Perluasan perkebunan kelapa sawit dengan mengorbankan hutan memiliki dampak negatif yang fatal bagi lingkungan, di antaranya adalah kehilangan biodiversitas, perubahan iklim, erosi tanah, dan kerusakan ekosistem. Kepentingan ekonomi jangka pendek seharusnya tidak membutakan kita terhadap konsekuensi ekologis jangka panjang yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang.

Oleh karena itu, melihat persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan di atas, ada tiga elemen kunci yang perlu kita pertimbangkan untuk menciptakan perubahan positif, baik bagi kesejahteraan sosial maupun untuk keseimbangan ekologis: pertama, pentingnya mengkaji konsentrasi kekuasaan dalam perusahaan besar dan entitas terpusat yang mendominasi berbagai sektor utama. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan semakin sedikitnya pemain besar yang mengendalikan industri-industri vital seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Pemusatan kekuasaan ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya dan sering kali mengabaikan kebutuhan lokal serta keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan desentralisasi kontrol untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Kedua, kita perlu menyelidiki dengan lebih cermat perencanaan besar yang dihasilkan oleh sistem-sistem terpusat tersebut. Proses perencanaan yang tidak transparan atau terlalu terfokus pada pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Proyek-proyek infrastruktur besar atau kebijakan industri sering kali dirancang dengan sedikit mempertimbangkan dampak ekologis atau kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhitungkan keberlanjutan alam, hak-hak masyarakat lokal, dan keadilan sosial sebagai prioritas utama.

Ketiga, cybernation, atau otomatisasi berbasis cybernetics, semakin menjadi prinsip dominan dalam kontrol industri dan masyarakat. Teknologi digital dan sistem otomatisasi yang dikelola dengan komputer kini mengatur hampir semua aspek kehidupan modern, dari produksi hingga distribusi. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, seperti hilangnya lapangan pekerjaan, pengawasan massal, dan peningkatan ketergantungan pada sistem yang lebih rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi secara etis, menjaga agar manfaat teknologi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak tatanan sosial dan lingkungan.

Ketiga unsur ini memang krusial dalam memahami dinamika masyarakat industri modern saat ini. Pemusatan kekuatan, perencanaan skala besar, dan cybernation adalah tren yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat mengelola dan mengarahkan tren-tren ini sedemikian rupa sehingga menghasilkan kebaikan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dan alam semesta kedepannya.

Dengan demikian, Menggaungkan kembali “Lestari Alamku” bukan sekadar bernostalgia pada melodi lawas, melainkan panggilan mendesak untuk menyadari betapa rapuhnya keseimbangan alam yang kita pijak. Keputusan abai terhadap lingkungan demi keuntungan sesaat, seperti halnya wacana ekspansi perkebunan sawit tanpa perhitungan matang, adalah bom waktu yang mengancam warisan peradaban kita. Degradasi lingkungan bukanlah isu sepele, melainkan krisis eksistensial yang menuntut perubahan paradigma dan tindakan nyata. Kegagalan kita untuk bertransformasi dari eksploitator menjadi penjaga alam akan merenggut makna “lestari alamku,” mengubahnya dari harapan menjadi elegi pedih bagi bumi yang terluka.

Sumber bacaan:

Fred magdoff, foster John Bellamy, lingkungan hidup dan kapitalisme (Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2018), Hal. 5-13

Erick fromm, Revolusi harapan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Hal. 157

Erick fromm, Man For Himself (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Hal. 291