“Minongko sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun, modin kedah luwes serawunganipun kaliyan masyarakat dusun, entengan, cekatan, gatean, lan trisno serta welas asih dateng rakyat dusunipun.”

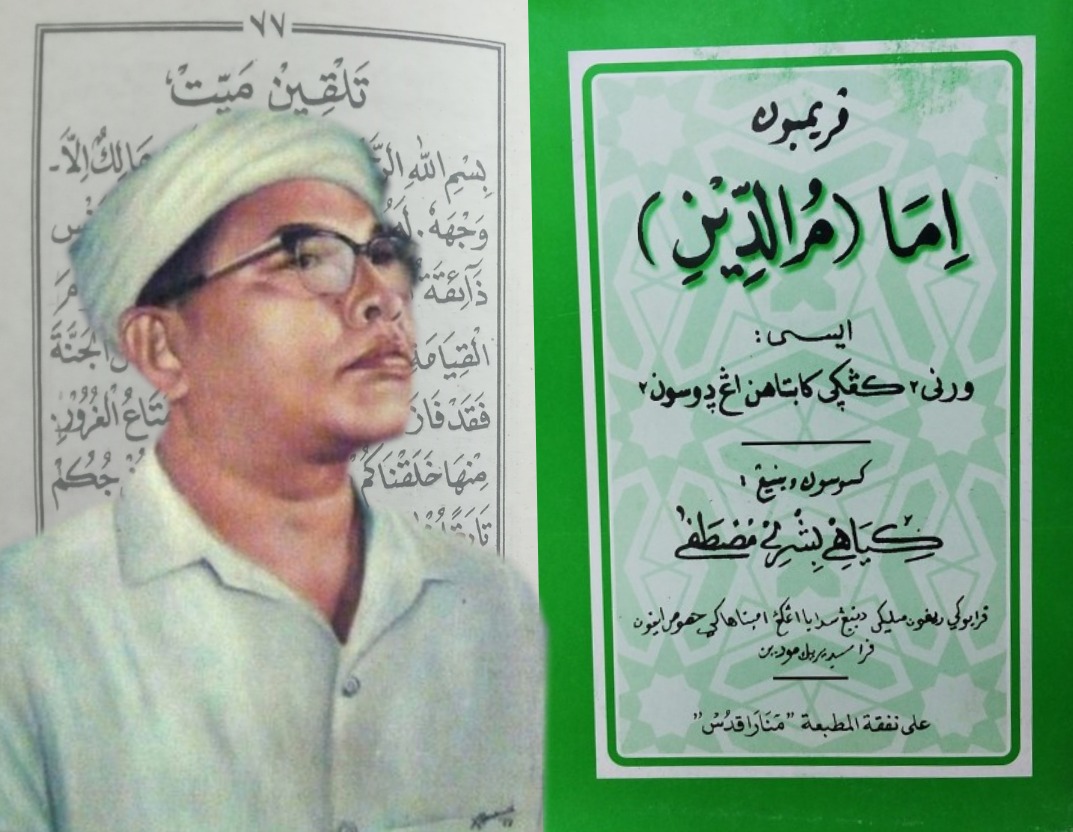

—K.H. Bisri Musthofa

Di kampung saya, Magelang, para sesepuh menyebutnya “Mbah Kaum”, sebagian lagi bilang “Modin”. Tapi yang jelas, sebagaimana dijelaskan K.H. Bisri Musthofa, modin itu bukan sekadar petugas agama. Ia adalah sesepuh agami, tokoh kepercayaan masyarakat yang mengurus urusan dunia dan akhirat secara bersamaan, mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Sosok modin ideal, menurut Kiai Bisri, haruslah luwes, entengan (ringan tangan), cekatan, gatean (peka), dan tentu saja penuh welas asih.

Ayah saya, Ramak Furqon Kamilin, menjalani peran itu selama lebih dari empat puluh tahun. Tak pernah ia mendaftar atau mengajukan diri. Ia diminta oleh masyarakat, dalam sebuah musyawarah warga yang menginginkan Langgar Sepuh Kampung wakaf dari Mbah Kakung Kiai Muh Juwaeni disulap menjadi masjid yang layak. Syaratnya cuma satu: Ayah harus bersedia menjadi modin. Dan seperti biasa, ia mengangguk tanpa banyak syarat.

Dari Langgar ke Panggung, Dari Mihrab ke Kenduri

Sebagai modin, ayah tidak hanya menjadi imam salat dan khatib Jumat. Ia juga guru fasholatan, kiai mulang turutan, pengajar kitab-kitab dasar, hingga pembimbing rohani. Tapi di luar masjid, dakwahnya justru semakin luas: ia menjadi penengah konflik warga, penggerak tradisi, dan tempat curhat segala generasi.

Pernah suatu sore, saya melihat ayah menyampaikan nasihat singkat kepada para remaja selepas mengaji di serambi masjid. Bahasanya ringan, tapi menggigit. Tidak menggurui, tapi menyentuh. Anak-anak muda itu yang kadang lebih dekat dengan trend sepeda motor daripada kitab kuning tetap mendengarkan. Dan anehnya, mereka nurut.

Mungkin karena mereka tahu: ayah saya tidak hanya bicara. Ia memberi contoh. Jam berapa pun warga datang, ayah akan menyambut. Bahkan jika harus bangun tengah malam demi menyembelih ayam untuk kenduri, ia lakukan dengan senyum. Itu bukan kerja, itu pengabdian.

Antara Teknik Sipil dan Kitab Kuning

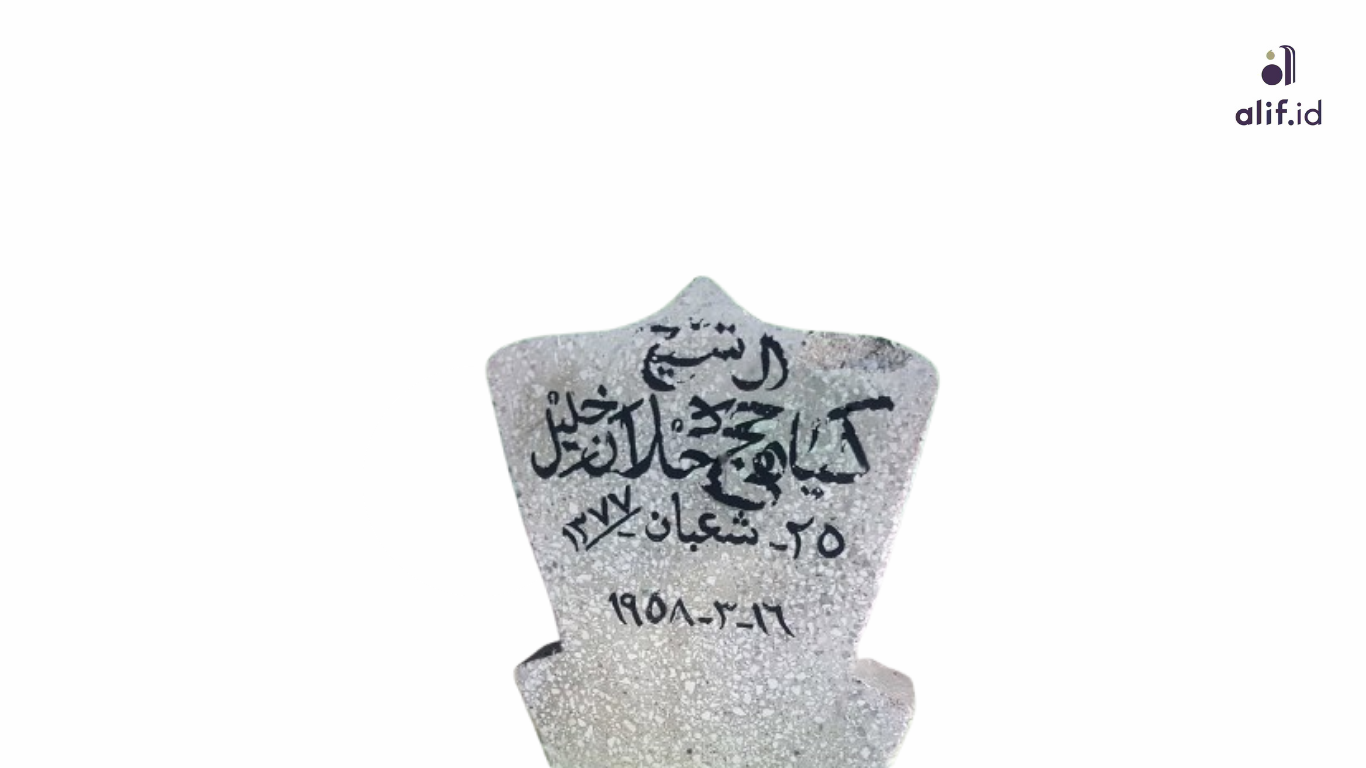

Yang menarik, ayah saya bukan lulusan madrasah murni. Ia tamat STM Teknik Sipil Jetis, Yogyakarta, tahun 1955. Tapi di saat yang sama, ia juga menempuh belasan tahun pendidikan pesantren, dari Pesantren Darussalam hingga kemudian salah satunya di bawah asuhan K.H. Syafaad Blok Agung Banyuwangi, khusus untuk ilmu al-Qur’an.

Perpaduan ini membuatnya unik. Ia mampu membaca kitab kuning dan buku filsafat Islam kontemporer dengan sama lancarnya. Bahkan lebih dari itu, ia seorang seniman: menulis puisi dalam tiga bahasa (Arab, Indonesia, Jawa), melukis, bermain musik, hingga menyutradarai drama. Ia mendirikan kelompok seni “Buana Muda”, dan pernah tampil dari desa ke desa membawa dakwah lewat teater dan lagu pada periode 60-an hingga 80-an.

Yang saya pelajari dari beliau: dakwah tidak harus keras. Tidak pula selalu di mimbar. Tapi bisa lewat seni, bahasa yang lembut, atau bahkan dengan cara bermain-main bersama anak-anak.

Misi Rahasia Menghapus Tradisi “Saren”

Saya ingin bercerita tentang satu hal yang sampai kini tetap saya kenang sebagai dakwah kultural paling elegan yang pernah saya saksikan. Pada era 70-an, di desa saya, masih ada tradisi memakan saren, darah ayam yang ditampung, lalu digoreng, dan dimakan setelah penyembelihan untuk kenduri. Ayah saya tahu betul, ini tak sesuai syariat. Tapi ia tidak serta-merta mengharamkan dengan marah-marah. Sebaliknya, ia menyusun strategi diam-diam. Ia menggandeng sahabat sekaligus anak angkatnya, Sayyid Habib Umar bin Ahmad Bafaqih, yang saat itu masih anak-anak dan sangat dihormati warga karena darah habib yang mengalir di tubuhnya.

Setiap ayah menyembelih ayam untuk kendurian warga, Habib Umar akan berakting “bermain tanah” di sampingnya. Lalu ketika darah ayam telah terkumpul di tempurung bathok kelapa, dengan “tidak sengaja” ia menaburkan tanah ke dalamnya. Jadilah darah itu tak layak dikonsumsi. Warga tidak marah, karena yang melakukan “ulah” itu adalah cucu dari tokoh besar: Habib Ahmad Tempel, yang begitu dihormati di wilayah kami.

Setelah itu, Kiai Jaelani, guru agama setempat (patner ayahku) melanjutkan misi dengan mengambil peran: mengisi pengajian-pengajian warga dengan penjelasan fikih yang lembut dan rasional. Lama-lama, tanpa gaduh, tanpa kampanye, kebiasaan makan darah ayam itu lenyap. Dakwah kultural berhasil.

Itulah ayah saya. Kiai kampung yang tidak banyak bicara, tapi ketika bicara, semua mendengar. Ia tegas dalam fikih, tapi lembut dalam pendekatan. Ia tidak memaksa masyarakat untuk berubah, tapi menciptakan suasana yang membuat mereka ingin berubah.

Kini, ketika saya mengingat kembali segala keteladanannya, saya paham betul maksud ucapan K.H. Bisri Musthofa: modin itu harus luwes, ringan tangan, peka, dan penuh cinta. Ayah saya hidup dalam prinsip itu.

Dakwahnya bukan lewat pengeras suara, tapi lewat kesenian, keramahan, dan kesediaan hadir. Ia tidak pernah mengubah jati dirinya demi diterima masyarakat. Justru karena menjadi dirinya sendiri, wong lawasan yang luwes dan humanis, ia dikenang.

Al-Fatihah.