Jika Anda menyusuri jalanan di Kota Trenggalek, baik dari arah Tulungagung maupun Ponorogo, Anda akan melintasi Pondok Ngasinan, yang terletak di barat jalan, tepatnya di seberang selatan Sungai Ngasinan, Kelutan, Trenggalek. Mbah Dahnan, nama kiai pendiri pondok tersebut, dikenal masyarakat setempat sebagai kiai linuwih atau punya keramat.

Keramatnya yang cukup masyhur adalah—sebagaimana cerita tutur yang beredar di masyarakat—saban Jumat ia menyelenggarakan Jumatan-nya di Makkah. Menurut salah satu riwayat, tiap datang waktu Jumat, Mbah Dahnan segera akan masuk kamarnya dan dari sana ia melakukan perjalanannya ke Makkah.

Mula-mula saya mengira bahwa kisah tokoh yang menyelenggarakan salat Jumat(an) di Makkah ini cuma identik dengan kisah satu orang. Tetapi, dengan berjalannya waktu, ketika mendapatkan banyak variasi kisahnya dari banyak tempat, dengan pokok cerita yang mirip, sebagaimana contoh kisah di paragraf pembuka tulisan ini dan dua kisah lain nanti di paragraf selanjutnya, saya menduga cerita-cerita itu sebagian mengandung unsur sureal—untuk tidak menganggapnya sekadar imajiner.

Kesamaan Kisah

Sebetulnya, kisah-kisah serupa selalu bermunculan di setiap masa pada diri tiap tokoh linuwih. Di Jawa misalnya, kerap sekali terdapat kesamaan pola-pola peristiwa dalam satu-dua kisah yang melingkupi figur-figur keramat. Kesamaan peristiwa itu bukan hanya ihwal “Jumatan di Makkah”, melainkan juga di banyak jenis kisah dan peristiwa.

Mereka, para auliya’/kiai yang dianggap mempunyai linuwih ini, beberapa cerita keramatnya tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat. Kisah-kisah itu ada yang bersumber dari dunia pesantren (hidup di benak para santri dan mereka yang pernah berkecimpung di pesantren); sebagian yang lain bersumber dari “lapangan”: yang sering diabadikan dalam buku-buku historiografi dan etnografi.

Salah satu kisah Jumatan di Makkah yang lain—sebagaimana dicatat Martin van Bruinessen (2015: hlm 5-6)—adalah perihal cerita sebuah lorong gua besar di Pamijahan (Tasikmalaya Selatan, Jawa Barat), lokasi pusat persebaran tarekat Syattariyah di pulau Jawa.

Menurut penjelasan juru kunci setempat, konon gua tersebut saban Jumat dilalui Syaikh Abdul Muhyi untuk pergi ke Makkah.

Begitu pula, di Cibulakan (Pandeglang, Banten), ada sebuh sumur yang konon terhubung dengan sumur Zamzam di Makkah. Menurut riwayat setempat, Maulana Mansur—seorang wali lokal yang makamnya berada di Cikaduwen—kembali dari Makkah juga melewati sumur tersebut.

Barangkali satu-dua kisah ajaib yang melingkupi sosok-sosok linuwih ini sebagian memang benar terjadi, namun sebagian yang lain ada yang sengaja dibentuk kemudian dimitoskan oleh komunitas masyarakat tertentu.

Khusus mengenai kisah Jumatan di Makkah, kemungkinan patron kisahnya telah menyebar luas ke seluruh penjuru Nusantara semenjak dahulu, berbarengan dengan proses penyebaran Islam di tanah Jawa, dan Nusantara umumnya.

Sakralitas Makkah pada Abad ke-17

Menurut banyak sumber yang pernah dikumpulkan oleh Martin van Bruinessen, kisah-kisah seperti itu muncul dikarenakan banyak orang Islam di Jawa sejak dahulu begitu menyakralkan Kota Makkah. Di Makkah—kiblat seluruh umat Islam dari penjuru dunia—banyak lokasi-lokasi mustajab untuk merapal doa dan memanjatkan permintaan.

Sejak pertengahan abad ke-17, orang Islam, khususnya di Jawa, memang sudah banyak yang pergi haji. Dan, cerita-cerita ajaib tersebut berpangkal sejak lampau dari riwayat-riwayat kesakralan Makkah, melalui pengalaman orang-orang yang telah datang ke sana menunaikan rukun Islam yang kelima.

Peristiwa-peristiwa dalam kisah tersebut tumbuh sebagai semacam magnet. Sebab zaman dulu, Makkah adalah pusat kosmik baru bagi penduduk Nusantara, sekaligus menjadi lokasi utama pusat kerinduan orang Islam untuk berdekat-dekat dengan Tuhan. Terlebih, kala itu, Islam masih dipeluk oleh sebagian saja dari penduduk Jawa.

Apa yang bisa kita tangkap dari cerita tersebut adalah bahwa fenomena ini menunjukkan kuatnya arti perjalanan makna haji bagi orang-orang Jawa zaman lampau.

Bahkan pergi Haji bisa digunakan untuk melegitimasi keilmuan dan kekeramatan seorang tokoh (sebagai sarana dakwah juga). Tokoh tersebut rata-rata adalah kiai lokal, yang dikenal masyarakat sebagai sosok yang disegani.

Dulu Makkah adalah pusat kosmis bagi Islam putihan di Jawa, yakni kalangan santri, penghuni perdikan, dan penduduk kauman. Sementara bagi orang Jawa, pergi ke Makkah selain karena ibadah menunaikan rukun Islam dan menuntut ilmu di pesantren-pesantren di Makkah (disebut zawiyah), juga merupakan gelaran perjalanan yang terbilang susah dilakukan, butuh waktu panjang (karena menumpang kapal uap), disertai hambatan-hambatan dan kemusykilan yang tak terbayangkan di perjalanan.

Anggapan Ajaib terhadap Sesuatu yang Sakral

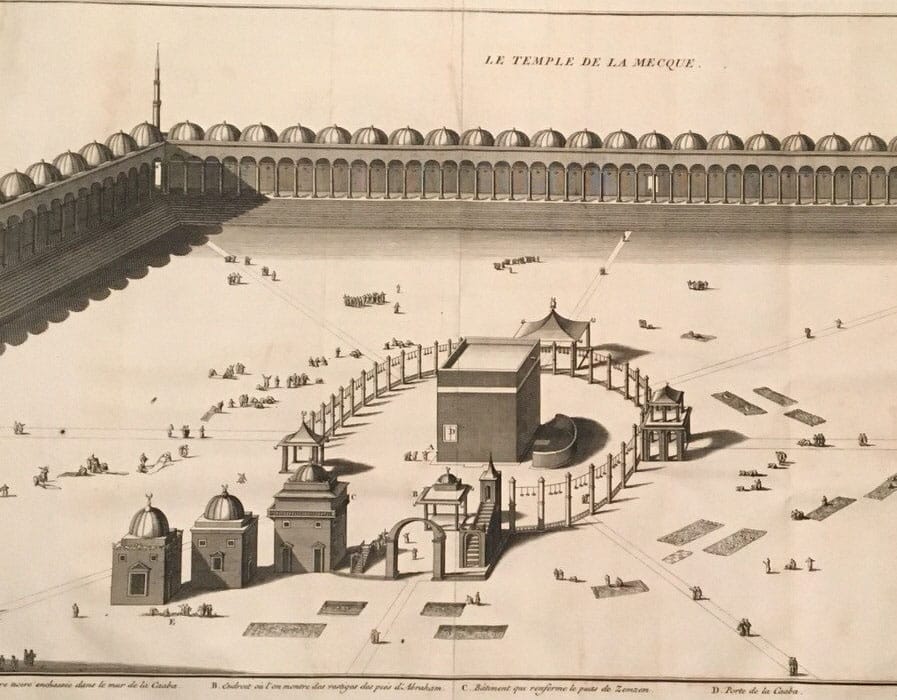

Kakbah adalah tempat sakral. Kesakralan Kakbah dan lokasi-lokasi lainnya di Makkah dan Madinah yang dilalui jalur ritual haji, melahirkan sikap, pandangan, perasaan kagum, dan kerinduan yang luar biasa membuncah di hati kaum Muslimin.

Baik bagi mereka yang telah mengunjunginya maupun bagi mereka yang cuma mendengar keterangannya dari kitab-kitab serta dari mereka yang telah terlebih dulu sampai di sana.

Bukankah kesakralan itu dekat dengan hal-hal ajaib? Meski semua kegiatan manusia pada mulanya adalah kegiatan sakral.

Menurut Eliade, setiap aktivitas yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam kategori aktivitas ritual (sakral). Sebaliknya, setiap aktivitas atau kegiatan yang tak memiliki model untuk dicontoh adalah bagian dari aktivitas profan. Dengan begitu, aktivitas profan adalah aktivitas yang tidak memiliki makna mitis.

Dalam pemahaman orang zaman dulu, masih mengutip Eliade, objek atau tindakan dikatakan real hanya sejauh tindakan tersebut meniru atau mengulangi arketipe.

Realitas diperoleh hanya melalui pengulangan atau partisipasi. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memiliki model untuk ditiru, dengan sendirinya menjadi tidak bermakna, tersebab tak memiliki realitas (Eliade, 2002: hlm 35).

Karenanya, ”meniru” atau “membuat padanan”, atau yang lazim di zaman ini disebut simulasi, adalah kreasi manusia untuk mengembangkan berbagai tradisi/kearifan warisan pengetahuan awal.

Di situ, duga saya bahwa prototipe kisah-kisah seputar “Jumatan di Makkah” pada mulanya punya arketipe sebagai kenyataan (entah natural atau supranatural).

Tapi kepingan-kepingan cerita yang beredar di tengah masyarakat pada tahap-tahap selanjutnya, sebagian belum tentu sungguh-sungguh terjadi (real); kalaupun terjadi bisa jadi masuk wilayah supranatural. Sebuah wilayah gaib yang hanya pelakunya dan Tuhan saja yang tahu. Wallahu a’lam.