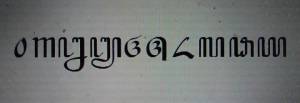

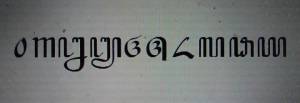

Aji Saka. Nama yang dalam legenda berasal dari Majeti dan membawa peradaban pertama di nusantara, suatu saat berpesan pada muridnya, Dora, untuk selalu menjaga sebilah pusaka ia tinggalkan. Aji Saka melarang siapa pun kecuali dirinya untuk mengambil pusaka itu.

Syahdan, sesampainya di nusa Jawa, Aji Saka menyuruh murid lain, Sembada, untuk pergi kembali ke Majeti dan mengambil pusaka itu. Sebagai murid yang setyatuhu pada sang guru, Sembada pun melaksanakan titah Aji Saka.

Sesampainya di Majeti konflik pun mengemuka. Kedua murid itu, Dora dan Sembada, sama-sama setyatuhu pada sang guru. Semua hanya menjalankan apa yang dititahkan, tanpa sama sekali berniat berkhianat. Atas nama amanat sang guru, Sembada bersikeras untuk mengambil sebilah pusaka itu, tak peduli apa yang bakal terjadi. Dora pun, sesuai dengan amanat sang guru, bersikukuh untuk tak membiarkan siapa pun mengambilnya, kecuali Aji Saka sendiri.

Atas nama amanat, perkelahian akhirnya tak dapat dihindari. Karena kedunya sama-sama setyatuhu (datan sawala) pada sang guru dan sama-sama digdayanya (padha jayanya), kedua utusan (hana caraka) itu pun berujung sampyuh, sama-sama mati kedua belah pihak (maga bathanga).

Sang guru, Aji Saka, akhirnya sadar akan kekhilafannya pada kedua muridnya. Di hadapan kedua muridnya yang sama-sama setia dalam menjalankan segala titahnya, ia mengakui telah lupa akan redaksi awal pesannya pada Dora dan Sembada, bahwa selain dirinya tak ada yang berhak mengambil atau meminta pusaka yang diamanatkan.

Dalam hikayat aksara dentawiyanjana itu ternyata peradaban dapat juga terbangun dari sebuah kepedihan. Dengan kadar kesucian diri yang tinggi dan kadar kesetiaan murid-muridnya yang juga tak tepermanai, ternyata tragedi dapat pula terjadi.

Lazimnya, dengan situasi demikian sebuah kisah akan berakhir manis, seperti Rsi Drona dan Bima Sena dalam lakon wayang Dewa Ruci. Tapi cerita rakyat Jawa tentang awal-mula aksara dentawiyanjana (aksara Jawa) menyuguhkan kesan yang sebaliknya.

Konon, untuk mengenang kedua muridnya yang berakhir ngenas itulah Aji Saka menciptakan aksara Jawa yang merupakan awal pembangunan peradaban nusa Jawa.

Ha Na Ca Ra Ka

Da Ta Sa Wa La

Pa Dha Ja Ya Nya

Ma Ga Ba Tha Nga

Sebagaimana pada masyarakat Sunda, aksara Jawa atau aksara dentawiyanjana berjumlah pula sebanyak 20 aksara. Seandainya diseksamai, tak ada aksara mati pada 20 aksara tersebut, semua adalah aksara atau huruf hidup. Hal ini galibnya disebut sebagai aksara nglegena, telanjang atau apa adanya, tanpa tanda baca—serupa Arab gundul dalam khazanah kajian kitab kuning di pesantren.

Dari aksara nglegena inilah ungkapan “wong Jawa yen dipangku mati” bermula, bahwa orang Jawa hanya akan mati ketika dipangku. Dengan kata lain, orang Jawa dalam ungkapan tersebut adalah senantiasa hidup dan akan mati ketika diberi harta, tahta, dan wanita. Tapi tak berarti kematian simbolik ini tak bisa disiasati.

Karena itu terdapat apa yang disebut sebagai sandhangan dan pasangan agar aksara-aksara itu tak nglegena atau telanjang dan tak akan mati ketika dipangku atau diberi tanggung-jawab. Barangkali, sandhangan dan pasangan inilah wujud penyesalan sekaligus antisipasi etis Aji Saka atas kehilangan dan pengorbanan buta kedua murid setianya.

Dengan demikian, secara moral, sandhangan dan pasangan adalah semacam alat kontrol agar tak terjadi apa yang dikenal sebagai taklid buta, sepetak ruang untuk berpikir dan tak menelan mentahan segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hikmah.

Sandhangan secara harfiah adalah sebuah pakaian dan secara fungsional adalah sebuah tanda baca dimana aksara-aksara Jawa tersebut dapat mati atau, dalam pemikiran saya, hidup secara luwes dan elok. Seumpamanya adalah kata  "kabar", yang merupakan kata dengan rangkaian aksara ka, ba, dan / (sandhangan layar).

"kabar", yang merupakan kata dengan rangkaian aksara ka, ba, dan / (sandhangan layar).

Adapun pasangan secara harfiah bermakna aksara yang sesuai atau jodohnya, misalnya kata  "swara" yang merupakan kata yang terdiri dari aksara sa, pasangan wa, dan aksara ra. Maka dapat dibayangkan seandainya kata kabar swara ditulis dengan aksara nglegena atau tanpa sandhangan dan pasangan: menjadi

"swara" yang merupakan kata yang terdiri dari aksara sa, pasangan wa, dan aksara ra. Maka dapat dibayangkan seandainya kata kabar swara ditulis dengan aksara nglegena atau tanpa sandhangan dan pasangan: menjadi  kabaraswara.

kabaraswara.

Tentu, istilah ini hidup dan terbaca, tapi ia tak akan bermakna dan membuat gendheng orang yang membaca. Berbeda seandainya kata ini ditulis lengkap dengan sandhangan dan pasangan-nya, kabarswara, yang akan membuat mengerti si pembacanya.

Sandhangan dalam aksara dentawiyanjana beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: suku u, wulu i, cecak =, taling [, taling-tarung [ h, wingyan h, layar /, pangkon \, cakra ], dst. Sedangkan pasangan berjumlah pula sebanyak 20 sebagaimana aksara dentawiyanjana yang tata aturan penulisannya sebagian ada yang diletakkan di bawah aksara pokok dan di samping kanannya.

Untuk menjadi aksara Jawa yang lengkap seperti sekarang, aksara Jawa mengalami pula proses evolusi, tak serta-merta jadi. Semisal aksara rekaan yang saya temukan setelah terdapatnya mesin cetak modern yang di atas aksara pokoknya diletakkan tanda cawang 3. Jamaknya, aksara rekaan digunakan untuk menulis kata-kata serapan dari Arab (Jalan Jalang Ketuhanan: Dekonstruksi Santri Brai, 2011).

Sementara terdapat pula aksara murda yang secara fungsional digunakan untuk menulis kata-kata yang memerlukan huruf kapital di awal katanya seperti untuk menyebut jabatan, gelar, nama negara atau kota. Terang sekali aksara murda ini terpengaruh oleh aturan penulisan aksara latin.

Sementara aksara swara dan pasangan aksara swara adalah aksara vokal sebagaimana dalam aksara latin. Biasanya, dalam kesusastraan Jawa, aksara swara secara fungsional digunakan untuk menulis gelar raja, kata suksma, rasul, ataupun Allah, yang akan salah dan tak tahu adab ketika ditulis alLh.

[caption id="attachment_231494" align="alignnone" width="234"] Allah ditulis dalam aksara Jawa[/caption]

Allah ditulis dalam aksara Jawa[/caption]

Berbeda dengan aksara rekaan, aksara murda, dan aksara swara, yang tercipta sesudah terdapat mesin cetak modern di awal abad ke-19, angka-angka Jawa adalah setua aksara dentawiyanjana itu sendiri. Ia bermula dari angka 0 sampai angka 9: 0123456789. Karena itulah secara simbolik-filosofis angka 9 merupakan representasi dari kesempurnaan.

[caption id="attachment_231498" align="alignnone" width="300"] Angka 0-9 dalam aksara Jawa[/caption]

Angka 0-9 dalam aksara Jawa[/caption]

Sebab setelah angka 9 hitungan Jawa akan kembali lagi ke angka 0, sesuai filosofi bahwa segala sesuatu bermula dari tiada dan akan kembali tiada. Tapi, ketiadaan di sini bukanlah sebentuk nihilisme (kekosongan) yang diasosiasikan sebagai sunya dalam filsafat Hindu yang pernah ditampik keberadaannya oleh gereja di Eropa pada abad pertengahan.

Angka 0 dalam filosofi Jawa serupa dengan arti harfiah istilah “Adam” yang bermakna yang terdahulu (purwa atau wiwitan). Filosofi Jawa angka 0 ini justru dekat dengan transendensi Tuhan yang tan kena kinaya apa, sebagaimana dalam ilmu matematika dimana setiap angka yang dibagi dengan angka 0 akan menghasilkan ketakterhinggaan (layukhayafu)—sebagaimana alam Akhadiyat sebelum Wahdat dan Wakhidiyat dalam konsep wihdatul wujud.

Dengan demikian, keseluruhan aksara Jawa atau aksara dentawiyanjana tak sekedar dongeng dan deretan aksara belaka. Ia adalah juga representasi dari sebuah pandangan hidup, tentang dari mana, bagaimana, dan akan kemana hidup itu. (SI)

"

" Allah ditulis dalam aksara Jawa[/caption]

Allah ditulis dalam aksara Jawa[/caption]

Angka 0-9 dalam aksara Jawa[/caption]

Angka 0-9 dalam aksara Jawa[/caption]