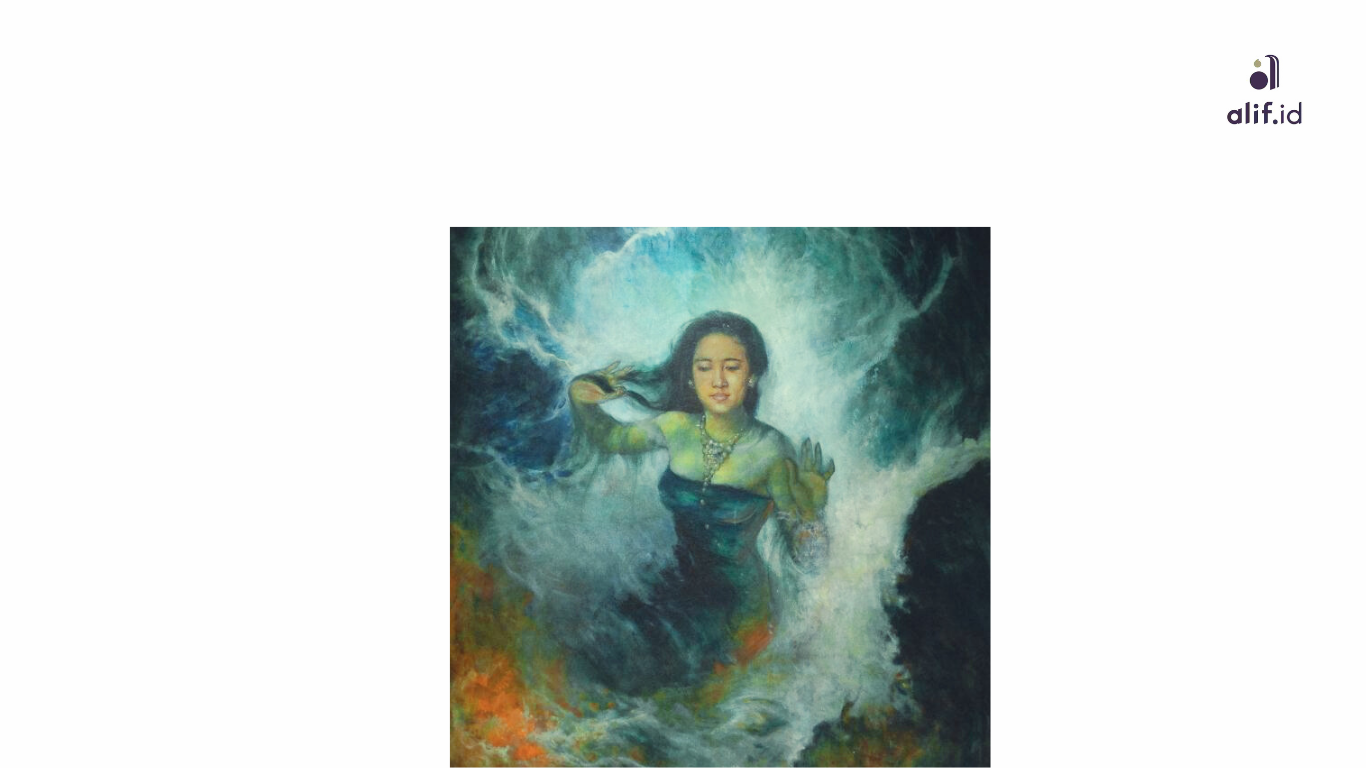

Setelah ramai dibicarakan–sekarang masih ramai, saya akhirnya menonton Tilik sekitar tengah malam tadi. Itu usai digelitik review kocak status WhatsApp seorang kawan. Reaksi saya?

Tertawa terbahak-bahak! Sempat misuh juga sih betapa menyebalkannya tokoh Bu Tejo yang segera dinobatkan sebagai super villain oleh netizen, mengalahkan Thanos dan Joker dari dunia perfilman Hollywood. Tapi, saat itu saya masih betul-betul blank. Di kala orang sibuk menganalisis film pendek itu dari banyak sisi, Tilik bagi saya masih mentok jadi hiburan yang realistis dalam menggambarkan emak-emak di Mbantul (atau di Gunungkidul) sana. Entah karena otak saya yang sedang butek atau saya saja yang sedang malas menganalisis secara komprehensif karya berdurasi 30 menitan tersebut.

Eh, tak lama usai tayang beberapa hari di YouTube, banyak sekali kritik terhadap karya tersebut berdatangan. Saya pun akhirnya ikut terusik. Dari menyoroti mengenai gender stereotyping hingga model jilbab serta pakaian yang dikenakan oleh ibu-ibunya.

Kata reviewer yang vokal, film ini tidak mendidik: melanggengkan budaya patriarki dan seakan-akan mendorong orang untuk terus percaya pada berita yang belum tentu kebenarannya, dengan mengandalkan teori “cocoklogi” semata. Padahal, di sisi lain, banyak orang yang menganggap bahwa apa yang diadegankan oleh Yu Ning dan kawan-kawan sungguh lebih realistis, jauh berbeda dengan penggambaran ibu-ibu tertindas yang harus sabar nan menderita di dunia sinetron kita yang hanya bisa melantunkan, “ku menangiiiiss, membayangkan…. “

Di sisi lain, saya bisa memahami mengapa terdapat dua narasi yang bertolak belakang dalam menyikapi tayangnya film Tilik. Ada kesenjangan sudut pandang antropologis dalam melihat kancah perghibahan yang diketuai Bu Tejo. Secara umum, kita tentu setuju bahwa menggosipkan orang lain dan menambahinya dengan “bumbu-bumbu” penyedap yang belum tentu tepat akurasinya adalah tindakan yang tidak baik. Tentu, semua sepakat atas standar moralitas itu.

Sayangnya, realitas tidak seideal teori dan nilai-nilai agama. Betapa banyak dari kita, bukan hanya ibu-ibu yang justru menikmati bergosip selama berjam-jam, meski itu belum tentu kebenarannya. Tak usahlah munafik, bapak-bapak pun demikian, hanya belum keluar saja filmnya, haha…

Namun perlu juga dilihat bahwa asumsi Yu Ning, Bu Tejo, dan ibu-ibu lain adalah cerminan bagaimana “terkucilnya” mereka dari dunia luar. Mereka bisa berpikiran macam-macam terhadap Dian karena sebagian besar masyarakat desa berprofesi hampir seragam, seperti petani hingga pedagang, dan jam kerjanya pun terbatas dari pagi hingga siang, jarang sekali orang keluar malam untuk bekerja. Kebanyakan sehabis Isya, desa sudah sepi diliputi gelapnya temaram.

Hal itu berbeda dengan kehidupan urban yang selalu riuh selama 24 jam, yang mengakibatkan kota-kota besar menyuguhkan banyak pilihan profesi bagi para pendatang. Dengan kondisi ini, masyarakat di pusat-pusat perekonomian jauh lebih sadar bahwa sebagian orang harus kerja shift malam di beberapa perusahaan. Walaupun tetap saja budaya gibah itu tetap ada, tapi rata-rata mereka jauh lebih enteng menyikapi perempuan dengan tipikal seperti Dian. Tak heran bila kemudian ada artis ibu kota yang melihat Tilik sebagai pembodohan masyarakat dan menyeret kita untuk membangun gambaran ideal ibu-ibu yang sebaiknya tidak naik truk ke rumah sakit, apalagi sampai bergosip di atasnya, yang jelas kegiatan ibu-ibu seharusnya digambarkan lebih baik, seperti membicarakan konten Mamah Dedeh misalnya?

Gunjingan tentang Dian semakin moncer ketika masyarakat kita juga lekat dengan konstruksi ibuisme negara, yang mana seorang perempuan ideal adalah perempuan yang tidak banyak keluar rumah, fokus mengurus rumah tangga, dan mendukung pekerjaan suami. Persis gambaran Bu Tejo yang malu-malu mau “mengkampanyekan” sang suami untuk bisa menjadi lurah berikutnya. Posisi perempuan role model bukanlah karena prestasinya, tapi karena posisi penting suaminya dalam ranah politik maupun sosial.

Yang selanjutnya mendorong para perempuan yang berkarier seperti Dian diidentikkan sebagai individu yang kurang menaati norma sosial, produk kapitalisme kebarat-baratan dan sebagainya. Padahal pada saat yang sama dinamika profesi pedesaan di Bantul, dan mungkin beberapa wilayah agraris lainnya kini sangat berbeda dengan zaman dulu. Lahan pertanian banyak yang beralih fungsi menjadi komplek perumahan atau pabrik. Tak banyak lagi anak-anak muda bertahan di desa, mereka mau tidak mau harus ke kota bila menginginkan penghasilan yang lebih tinggi untuk bertahan hidup dengan pilihan pekerjaan yang mungkin tidak ‘umum’ bagi masyarakat rural.

Belum lagi budaya patriarki kita yang memandang laki-laki dan perempuan secara dikotomis: laki-laki akan dihargai dari kekuatan finansialnya, sedangkan perempuan dilihat dari potensi fisik serta kecantikan luarnya semata. Efek lanjutnya, capaian prestasi laki-laki sebatas kekayaan materi, sedangkan perempuan hanya perlu menjadi semenarik mungkin untuk menggaet laki-laki semacam ini agar masa depan mereka terjamin. Inilah yang kemudian mendorong ibu-ibu menjadi insecure dengan hadirnya Dian karena mereka menyadari bahwa usia “merebut” kecantikan mereka semasa muda. Sehingga, jelas mereka khawatir sekali bila suami mereka berpaling karena ada perempuan lain yang tampilan luarnya jauh lebih menawan.

Secara umum, diskursus reflektif tentang “Tilik” dengan beragam perspektif yang ramai di lini masa menggambarkan bagaimana gap budaya masyarakat urban dan pedesaaan terbentuk. Dan hal ini tentu bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk dampak dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sosialnya yang lepas dari nilai-nilai pengarusutamaan gender sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Namun, di saat yang sama kita harus bersyukur, hadirnya “Tilik” menggugah kita untuk membuka kembali diskusi tentang norma sosial, labelisasi, hingga menyikapi hoaks. Dan tentu akan lebih menarik lagi bila forum-forum perbincangan ini tidak hanya berhenti pada wacana, atau sebatas narasi medsos belaka. Karena, kita juga perlu aksi nyata setelahnya, persis seperti apa yang disampaikan Bu Tejo, “dadi wong ki mbok sing solutip!”