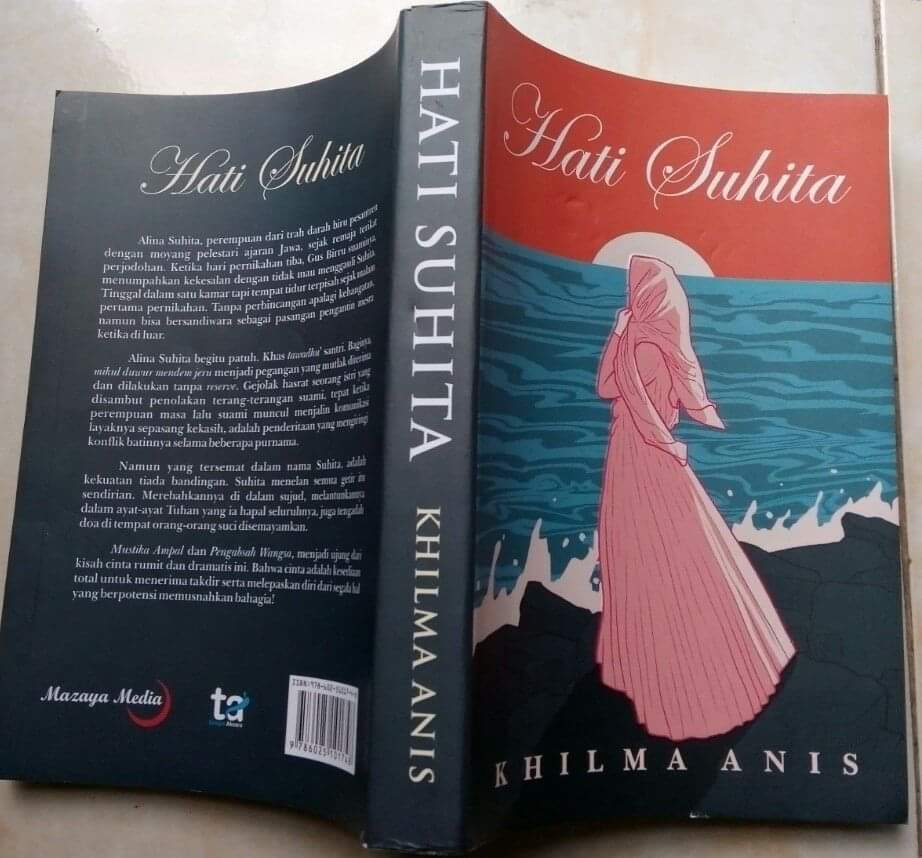

Jagad media sosial, terutama linimasa Facebook akhir-akhir ini diramaikan oleh apresiasi novel “Hati Suhita” karya Khilma Anis. Mereka yang berminat memperoleh novel tersebut sampai harus rela antri pre-order, sebab stock selalu ludes. Sejak awal terbitnya, telah cetak ulang hingga tiga kali dalam satu bulan, dan tidak tanggung-tanggung, sampai sekarang konon tembus 40 ribu lebih ekslempar.

Khilma mengisahkan duka lara seorang perempuan hafidzah (penghafal Alquran) bernama Alina Suhita yang dijodohkan nikah dengan Abu Raihan Al-Birruni, seorang putra tunggal Kiai Hannan. Pasutri hasil perjodohan ini banyak menyembunyikan kepalsuan; di luar terlihat mesra, romantis, baik-baik saja, tapi di dalam bilik kamarnya, justru saling diam, pisah ranjang sejak ijab kabul.

Apa yang sebenarnya terjadi? Gus Birru, pangilan akrab Abu Raihan Al-Birruni, digambarkan oleh penulis lulusan Pesantren Tambakberas Jombang ini adalah seorang yang berhati keras karena pengaruh jiwa aktivis saat kuliah di Jogja, tidak ikhlas menikahi Alin (Alina Suhita).

Gus Birru tidak rela menyalurkan hasratnya sebagaimana lazimnya pasutri yang baru menikah, dan itu bertahan sampai tujuh bulan, Alin tetap sebagai istri sahnya yang masih perawan.

Dalam situasi itulah, hati dan pikiran Alin terus berkecamuk, tersiksa, merasa bersalah dan tidak berguna. Sebab, ternyata bukan hanya soal hubungan yang mati rasa dengan Gus Birru, tapi juga, Alin mengetahui kalau suaminya itu menjalin “hubungan gelap” dengan perempuan lain—Ratna Rengganis namanya—meski sekadar saling berbalas ucapan, kirim puisi via WA, dan sesekali keduanya bertemu langsung sebagai sesama aktivis sosial, sehingga terlihat klop, memperoleh chemistry yang pas.

Alin sedih setengah tiang. Ia pasrah pada nasib. Di novel ini, Khilma memang terlanjur, entah sadar atau tidak, menokohkan Alin sebagai istri yang pasif-inferior di hadapan suaminya yang aktif-superior, mempertahankan relasi subjek-objek, melanggengkan ketidakadilanan gender. Terlihat pada sikap Alin yang pasrah nderek glinding kepada kehendak takdir, atau saat menggambarkan Rengganis yang dianggap cantik lantaran wajahnya oval, pipi kemerahan berlesung, mulut mungil laksana buah ceri (hlm. 15).

Yang bisa dilakukan oleh Alin untuk menghibur diri dengan cara baca Alquran, mengkhusyukkan doa, dan menyibukkan bantu urus santri di pesantren milik mertuanya. Alin dipersepsikan setengah lugu, sabar, namun tetap berusaha mikul duwur mendem jero (menunjukkan kelebihan, menutupi kekurangan) walau hatinya hancur.

Alin bertekad untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia mensugesti dirinya sebagai Dewi Suhita, sumber nama Alina Suhita, pemberian kakek dari trah ibunya. Dewi Suhita adalah seorang perempuan tangguh yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Perempuan hebat yang tegar saat kepemimpinannya terjadi perang Paregreg.

Meski novel ini happy ending, buah doa dan kesabaran, akhirnya Gus Birru jatuh ke pelukan Alin dengan penuh dramatis layaknya sinetron dan film remaja layar tancap. Alin telah terkoyak bahagia karena telah melepas ikhlas kesuciannya kepada Gus Birru yang seiring waktu luluh dan keduanya saling mencintai.

Untuk mengekspresikan momen bahagia pasutri itu (Alin dengan Gus Birru) setelah tujuh bulan menikah tapi sama-sama mempertahankan ego seksual, Khilma melarutkan pembacanya lewat deskripsi erotis atas nama Alin.

“Air mataku menitik menanggung haru. Mas Birru memberikan seluruh kehangatan yang dia punya untuk menebus kebekuan kami selama ini. Dia mengajakku terbang ke surga. Pelan dan semakin dalam. Suamiku ini memberi kenikmatan tiada tara. Semakin lama semakin indah. Kami berdua mereguk kenikmatan paripurna… Kami bermandi peluh di tengah udara yang begitu dingin” (hlm. 377-378).

Sampai di sini, sebagai novel berlatar tradisi Islam, Khilma terlihat berani memvulgarkan adegan “plus-plus” itu. Tapi boleh jadi, di sinilah satu di antara beberapa kekuatan-utamanya. Khilma menepis ketabuan, ia justru melampiaskan kebebasannya. Modal bagus untuk karir kepenulisan setelah sebelumnya ia juga sukses menerbitkan dua karya; Jadilah Purnamaku, Ning (2008) dan Wigati: Lintang Manik Woro (2017)—sampai cetakan ketujuh.

Khilma termasuk penulis muda berbakat, meski ia tidak boleh jumawa, dan harus terus berproses belajar banyak hal. Kesalahan teknis banyak terjadi di novel ini, dan itu luput dari perhatian editor. Misalnya, menulis kata “Ummik” (bukan nama orang, tapi panggilan untuk “ibu”, ummi), tidak hanya dalam dialog sebagai logat bahasa, tapi ternyata juga ditulis dalam narasi cerita; kadang menulis istilah “tak”, tapi di halaman lain banyak menggunakan “ta’”, sering mengulang kalimat yang sama seperti “sejurus kemudian”, dan lain sebagainya. Mungkin remeh, tapi sebagai pembaca sangatlah terganggu, seolah baru belajar bahasa Indonesia yang benar dan baik.

Di kancah dunia sastra, terutama yang berlatar alur khas pesantren, Khilma bisa menjadi pelapis satu tingkat di bawah Abidah El Khalieqy yang sukses lewat karyanya, Perempuan Berkalung Surban (2009). Dan tidak mustahil, Khilma akan senasib dengan Abidah, novel Hati Suhita layak difilmkan. Semoga suatu saat terwujud.