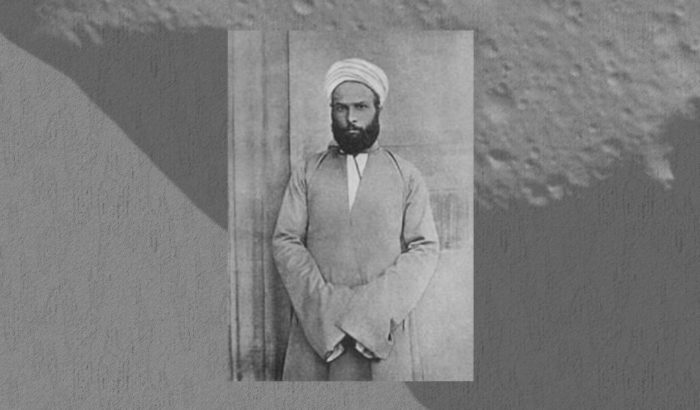

Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905) adalah seorang ulama pembaru Mesir yang mempunyai pengaruh luas dalam dunia Islam pada abad ke-20 dan bahkan sampai sekarang, termasuk di Indonesia.

Dia banyak dipengaruhi oleh Syaikh Jamaluddin al-Afghani, terutama dalam pemikiran rasional, politik dan sosialnya. Saat al-Afghani ke mesir pada 1871, Abduh dalam usianya yang ke-22 termasuk salah satu muridnya yang bersemangat. Saat Abduh dihukum pengasingan dia ke Paris dan bergabung dengan al-Afghani yang saat itu ada di sana untuk menerbitkan sebuah jurnal yang sangat terkenal itu, “al-`Urwah al-Wutsqa”.

Setelah media al-‘Urwa al-Wutsqa berhenti terbit, dan setelah ke Tunisia dan Mesir, dia selama tiga tahun menetap di Beirut dan mengajar di rumahnya. Rumahnya menjadi pusat bagi para intelektual dan penulis muda dengan berbagai latar belakang, Kristen, muslim Druz, dan muslim Sunni. Beirut membuatnya berpikiran terbuka. Bahan-bahan kuliahnya menjadi sebuah buku berjudul Risalatut Tawhid.

Walau gagasan-gagasan pembaruannya dikenal sebelum penerbitan al-Manar, tetapi baru dikenal lebih luas lagi setelah jurnal al-Manar yang dieditori oleh Syaikh Muhammad Rasyid Rida, murid Abduh, ini terbit dan tersebar ke berbagai belahan dunia Islam dan Barat. Lewat jurnal inilah gagasan-gagasan pembaruannya tersebar seluas dan bahkan lebih luas daripada jangkauan distrubusi jurnal itu sendiri. Belum lagi muncul pula jurnal-jurnal lokal yang menjadikan al-Manar, seperti al-Imam di Singapura dan al-Munir di Padang, sebagai rujukan.

Muhammad Abduh, menurut H.A.R. Gibb, adalah “seorang modernis dalam pengertian bahwa ia menekankan pencapaian pemikiran modern, percaya bahwa pemikiran moderm hanya akan mengkonfirmasi pemikiran Islam. Dalam kaitannya dengan struktur keyakinan ortodoks tradisional, dia bukankan inovator [tapi] dengan menekanlan kembali hak-hak nalar dalam pemikiran keagamaan…dia memungkinkan pereformulasian doktrin agama dalam term-term modern daripada term-term abad pertengahan.”

Vatikiotis (1957:85) menyebut Abduh menggunakan pendekatan “humanis” terhadap Islam dan “perasaan persatuan” Islam, dengan memahami Islam sebagai “agama sosial”, yang memadukan dalam risalahnya kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam bagian ini saya akan membahas pemikiran Muhammad Abduh tentang peradaban dan peran ilmu dan agama (Islam) di dalamnya. Di samping menggunakan beberapa karya Abduh yang tersedia, terutama al-Islam baina al-’Ilm wa al-Madaniyyah, saya juga mendasarkan tulisan ini, terutama, pada Hourani (1962/2013) dan Vatikiotis (1957).

Mengapa Umat Islam mundur?

Sebagaimana gurunya, Syaikh Jamaluddin al-Afghani, titik-tolak pemikiran teologi politik dan sosial Muhammad Abduh adalah problem kemunduran internal umat Islam dan kebutuhan untuk melakukan pembaruan dari dalam. Pengadopsian institusi-institusi Barat tidak serta merta dapat melahirkan pembaruan. Tanzimat di Turki tidak diinstitusikan oleh dan melalui agama, bahkan menurutnya menyimpang dari agama. Dia yakin bahwa perubahan-perubahan yang diupayakan gagal karena mengandung di dalamnya hal-hal yang kontradiktif dengan Islam. Gerakan Wahabi menurutnya dekat pada pembaruan yang benar, karena ia menyerang problem pada akarnya, kebutuhan untuk mereformasi moralitas dan doktrin, kembali kepada fundamen-fundamen Islam. Hanya saja hal fundamental yang ada pada gerakan Wahabi adalah sedikit doktrin yang bersesuaian dengan tuntutan nalar manusia. Oleh karena itu ada yang mengklasifikasikan Muhammad Abduh dalam “Salafisme Progresif”.

Menurut Abduh, Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk mengajarkan tentang keselamatan individual, namun juga untuk mendirikan masyarakat yang baik. Menurutnya masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang berserah kepada perintah-perintah Allah, menafsirkannya secara rasional dan dalam sinaran kemakmuran umum, menatinya secara aktif, dan bersatu dengan menghormati perintah-perintan itu. Ini adalah masyarakat utama, yang juga merupakan masyarakat yang bahagia, makmur, dan kuat, karena perintah-perintah Allah adalah juga prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Perilaku yang diajarkan Alquran adalah juga yang diajarkan oleh pemikiran sosal modern sebagai kunci bagi stabilitas dan progres (TF:63). Jika tidak demikian, maka masyarakat ideal itu tidak terjadi atau jika telah terjadi akan mengalami kejatuhan.

Menurut Abduh kemunduran umat Islam terjadi karena empat alasan. Pertama, adanya elemen-elemen asing dalam Islam. Di sini Abduh dalam Risalatut Tauhid menunjuk pada masa lalu para filosof dan Syiah ekstrem yang membawa “spirit berlebihan” dan bentuk sufisme tertentu yang dianggapnya mengaburkan hakekat esensial Islam (RT: 7, 19). Namun dalam Al-Islam bayna al-‘Ilm wa al-madaniyyah dia menyebut hal-hal yang asing itu adalah kemalasan menggunakan akal, taqlid, kejumudan, kelemahan dan keputusasaan. (IIM 99-103)

Risalah Tauhid membahas tentang teologi, sehingga wajar jika dia menunjuk folosof dan Syiah ekstrem sebagai biang keladi kemunduran. Tetapi dalam buku kedua hal itu lebih dikaitkan dengan situasi kontemporer. Hal ini penting karena Abduh sendiri mempelajari filsafat Ibnu Sina bersama al-Afghani, memberi catatan dan komentar terhadap kitab logika Al-Bashair al-Nashiriyyah karya Zainuddin ‘Umar bin Sahlan al-Sawi, dan dia juga mengedit dan memberikan Syarah terhadap kitab Nahj al-Balaghah yang merupakan kumpulan perkataan Ali bin Abi Thalib, yang banyak menjadi sumber rujukan orang-orang Syiah. Juga, Abduh mensyarah kitab Muqtabis al-Siyasah wa Siyaj al-Riyasah, kitab/surat Ali bin Abi Thalib kepada al-Asytar al-Nakha’i saat dia menjadi gubernur Mesir, kitab yang menjadi rujukan Syiah dalam filsafat politik.

Abduh sangat menghargai sufisme yang benar, yakni yang menginteriorkan ketaatan mereka kepada syariah, tapi tidak tasawuf yang mengagungkan wali, karamah, perantara antara manusia dan tuhan dan semacamnya, karena dianggapnya melemahkan akal dan moral.

Abduh sendiri saat muda menulis kitab tentang falsafah ilahiah, “Risalah al-Waridat fi Nazariyyat al-Mutakallimin wa al-Shufiyah fi al-Falsafah al-ilahiyah”. Ini bisa menjelaskan penolakannya terhadap pengadopsian institusi dan hukum Barat di Turki dan Mesir saat itu, tetapi dia tetap sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan Eropa. Bahkan dia mendorong umat Islam untuk mempelajarinya.

Kedua, umat kehilangan kesadaran akan proporsi dan melupakan perbedaan antara apa yang esensial dan apa yang tidak esensial. Mereka menganggap aturan-aturan sosial yang detail pada masa awal Islam sebagai mempunyai status yang sama dengan prinsip iman yang dengan demikian tidak dapat diubah dan harus ditaati. Ini juga merupakan sikap berlebih, yakni “berlebihan dalam berpegang pada zahir syariah”, yang darinya muncul kebiasaan taqlid, mengikuti pendapat secara membuta tanpa tahu dasarnya. Kebiasaan taqlid ini didukung oleh penguasa Imperium Usmani saat itu yang menurutnya gagal memahami pesan Nabi Muhammad.

Imperium Usmani menurutnya menunjuk para pendukungnya menjadi ulama untuk membodohi umat agar tidak tahu kebobrokan penguasanya. Ketika ulama rusak, maka semua hal dalam Islam ikut rusak: bahasa Arab hilang kemurniannya, kesatuan dirusak oleh pembagian yang ketat dalam hal madzhab, pendidikan meneysatkan, dan bahkan doktrin keagamaan rusak karena keseimbangan antara akal dan wahyu disungsangkan dan ilmu-ilmu rasional diabaikan.” Rusaknya ulama ini adalah penyebab kemunduran ketiga.

Keempat, sejalan dengan yang di atas, kemunduran umat justru disebabkan karena penguasanya. Dalam hal ini Abduh mengkritik Imperium Usmani yang saat itu mendukung konservatisme keagamaan dan tasawuf yang menurutnya menyimpang. Dia menyebut “anarki intelektual berkembang di kalangan Muslim, di bawah perlindungan penguasa yang jahil” (RT: 25). Di bawah Imperium Usmani–tentu pada masa Abduh hidup–itu ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berada di titik nadir, dibandingkan dengan Barat yang justru dalam perkembangan yang menaik.

Islam dan Modernitas

Abduh berupaya menjembatani kesenjangan dalam masyarakat Islam antara yang menolak modernitas sepenuhnya dan yang menerima modernitas sama sekali, dan kemudian menguatkan akar-akar moralitas mereka. Hal ini menurutnya hanya dapat dilakukan dengan satu cara: bukan kembali ke masa lalu dan dengan menghentikan proses modernitas yang tengah terjadi, tetapi dengan menerima keniscayaan menerima proses perubahan dan mengaitkan perubahan itu dengan prinsip-prinsip Islam (Hourani 139). Dengan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya diperbolehkan oleh Islam, tetapi perubahan-perubahan itu merupakan implikasi dari Islam, jika ia dipahami dengan baik, dan bahwa Islam dapat menjadi prinsip perubahan dan sekaligus kontrol yang menghargainya.

Dia tidak menanyakan apakah muslim yang salih dapat menerima institusi-institusi dan gagasan-gagasan dunia modern. Institusi-institusi dan gagasan-gagasan itu telah ada dan justru lebih buruk jika orang menolaknya. Dia menanyakan pertanyaan yang beda, apakah muslim yang hidup di dunia modern masih dapat menjadi muslim yang baik. Tulisan-tulisannya tidak untuk meyakinkan muslim untuk meragukan apakah peradaban modern dapat diterima, sebagaimana bagi manusia yang berbudaya dan berpengalaman modern yang ragu apakah Islam, ataupun agama wahyu yang lain, adalah petunjuk yang valid untuk kehidupan. Kelas ini yang dianggapnya berbahaya bagi umat, jika mereka mengarah kepada sekularisme metafisik; namun kelas ini pula yang bisa diharapkan kepemimpinannya untuk membangkitkan kembali umat.

Tujuan Abduh adalah untuk menunjukkan bahwa Islam mengandung dalam dirinya potensialitas-potensialitas agama rasional ini, ilmu sosial dan aturan moral yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan modern, dan untuk menciptakan elit yang harus melindungi dan menafsirkannya, yakni tipe baru ulama yang dapat mengartikulasikan dan mengajarkan Islam dan dengan demikian menyediakan dasar untuk masyarakat yang stabil dan progresif, kelompok tengah yang ada di antara kekuatan tradisional dan revolusioner, dan dapat dengan mudah terlihat dalam masyarakat modern Islam.

Terkait dengan klaim bahwa Islam dapan menjadi dasar moral bagi masyarakat modern dan progresif, Abduh tentu tidak beranggapan bahwa Islam menyetujui apa saja yang telah dilakukan atas nama kemajuan, dan bahwa tujuan dari ulama baru adalah hanya untuk melegitimasi kemajuan itu.

Sebaliknya, Islam adalah prinsip pembatasan: ia memungkinkan Muslim untuk membedakan yang baik dari yang buruk dari semua arah perubahan yang ada. Tugas yang diberikan kepada dirinya sendiri ada dua: pertama, mengungkapkan apa “Islam yang sebenarnya”; dan kedua, mempertimbangkan implikasi-implikasi Islam bagi masyarakat modern. Bagi Abduh yang pertama jauh lebih penting daripada yang kedua. Dan dia mengabdikan hidupnya untuk itu. Dalam fragmen otobiografinya (Ta’rikh al-ustadz al-Imam al-shaykh Muhammad ‘Abduh), dia mendefinisikan tujuan-tujuannya, yang dalam konteks tulisan ini hal yang penting adalah tujuan pertama, yakni: “untuk membebaskan pemikiran dari kungkungan taklid, dan memahami agama sebagaimana ia dipahami oleh salaf sebelum perpecahan umat Islam terjadi; untuk kembali, dalam penguasaan pengetahuan keagamaan, kepada sumber-sumber pertamanya, dan untuk menimbangnya dalam skala-skala penalaran manusia, yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjaga dari pemalsuan dalam agama, sehingga hikmah Allah dapat dipenuhi dan keteraturan dunia dapat dijaga; dan untuk membuktikan bahwa, dilihat dari sudut ini, agama haruslah dianggap sebagai sahabat bagi ilmu pengetahuan, mendorong manusia untuk menginvestigasi rahasia keberadaan, menyerunya untuk menghormati kebenaran yang pasti, dan untuk mendasarkan padanya kehidupan dan perilaku moralnya.” (TMA I: 11).

Untuk menunjukkan bahwa Islam dapat direkonsiliasikan dengan pemikiran modern, dan bagaimana ini dilakukan. Untuk ini dia berpolemik dengan sejarawan Perancis Manotaux dan jurnalis Lebanon-Mesir, Farah Antun. Kontroversinya tidak terkait dengan benar atau salahnya Islam, tapi dengan apakah Islam sejalan (compatible) dengan prasyarat-prasyarat pemikiran modern. Dalam proses ini dia mengidentifikasi sejumlah konsep tradisional Islam dengan konsep-konsep yang dominan di Eropa. Konsep maslahah, misalnya, dikaitkan dengan kegunaan (utility), syura dengan demokrasi parlementer, ijma` dengan opini publik, dan Islam sendiri identik dengan peradaban, norma-norma pemikiran sosial abad ke-19.

Abduh membedakan dalam agama antara “apa yang esensial dan tak berubah” dan “apa yang tak esensial dan dapat berubah” tanpa kerusakan. Islam mempunyai struktur doktrin yang simpel: ia mengandung sejumlah keyakinan tentang pertanyaan-pertanyaan besar manusia dan prinsip-prinsip besar perilaku manusia. Untuk mencapai dan menubuhkan keyakinan-keyakinan ini dalam kehidupan kita maka akal dan wahyu mutlak diperlukan. Keduanya tidaklah terpisah dalam ruang yang berbeda dan tidak pula bertentangan satu sama lain dalam ruang yang sama (RT: 42).

Syariah atau hukum Islam menurutnya adalah aplikasi rasional dari prinsip-prinsip Islam pada dunia yang berubah. Yang diperlukan adalah menafsirkan ulang hukum sehingga dapat mengasimilasikan apa yang baik dalam moralitas Eropa, yakni menerima, misalnya, penghapusan perbudakan dan kesetaraan hukum bagi orang-orang Kristen yang hidup di negeri-negeri muslim. Namun, bagi Abduh tanda bagi masyarakat muslim yang ideal bukan hanya syariah saja, tetapi juga akal. Muslim sesungguhnya adalah yang menggunakan akal dalam hal-hal keduniaan dan agama; orang kafir sesungguhnya adalah orang yang menutup matanya terhadap cahaya kebenaran dan menolak untuk menguji bukti-bukti rasional (TJA: 169). Islam menurutnya tidak pernah mengajarkan bahwa akal manusia haruslah dicek, ia adalah kawan bagi semua penelitian rasional dan semua ilmu pengetahuan.

Ilmu dan Peradaban

Untuk mengetahui posisi Muhammad Abduh dalam ilmu pengetahuan maka niscaya mengetahui persepsinya tentang akal dan wahyu. Dia meyakini bahwa “penalaran rasional” (al-nazr al-`aqli) adalah prinsip pertama (awwalu asas) yang ditetapkan oleh Islam. Ia adalah perantara iman yang sahih. Ia menegakkan iman dengan menggunakan hujjah (argumen), yang jika ada pertentangan antara akal dan naql (wahyu) diambil yang ditunjukkan oleh akal, dan dalam naql (wahyu) tinggal ada dua jalan: jalan penyerahan kepada sehatnya manqul dan menyerahkan persoalan kepada Allah dalam ilmu-Nya. Dan jalan kedua adalah penakwilan (interpretasi) naql (wahyu) dengan memelihara kaidah-kaidah bahasa, sehingga maknanya bersesuaian dengan apa yang dimunculkan akal.” (AK 3:279) Bahkan untuk mengetahui Allah, Abduh meniscayakan penggunaan akal manusiawi dengan melihat alam, menggunakan qiyas (analogi) yang benar, hukum sebab akibat, dan sebagainya, yang memungkinkannya mengenal adanya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Keimanan kepada Allah terlebih dahulu daripada keimanan kepada para Nabi, dan tidaklah mungkin iman kepada rasul sebelum iman kepada Allah. Kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah penalaran dan pemikiran untuk sampai kepasa keyakinan kepada Allah agar beranjak dari situ kepada iman kepada rasul dan apa yang diturunkan kepada mereka dari kitab dan hikmah. (IIM, 115-6).

Selain itu, Abduh juga sangat empiris dan percaya pada hukum sebat-akibat. Dia mengatakan, “dari hukum-hukum kemungkinan karena dirinya tidak mengada kecuali dengan sebab dan tidak menghilang kecuali dengan sebab.” (AK 3: 367). Bahkan dalam memikirkan tentang keberadaan Allah pun memerlukan hukum sebab akibat.

Pemikirannya tentang peradaban tak dapat dilepaskan dari beberapa buku yang dia ajarkan di rumahnya dan Dar al-Ulum, yakni karya tentang etika karya Miskawayh, Muqaddima karya Ibn Khaldun, dan terjemah Arab dari Histoire de la civilisation en Europe karya F. Guizot. Dari Ibn Miskawayh dia belajar bagaimana seorang intelektual Muslim klasik mengapropriasi filsafat etika Barat pada masanya, yakni Yunani, dan dari Guizot dan Ibn Khaldun dia belajar tentang problem muncul, berkembang, dan jatuhnya peradaban-peradaban dunia.

Perpustakaan pribadinya juga menunjukkan perhatiannya pada peradaban Eropa, selain karya Guizot, terdapat juga Emile karya Rousseau, Education karya Spencer, karya-karya sastra dan didaktik “Tolstoy; Life of Jesus” karya Strauss dan karya-karya Renan. Dia mempunyai kontak dengan beberapa pemikir Eropa, menulis surat kepada Tolstoy dan pergi ke Brighton untuk bertemu Spencer.

Ketika bangsa-bangsa Islam kehilangan kebaikan mereka dan kerenanya juga kekuatan mereka, bangsa-bangsa Eropa menjadi lebih kuat dan beradab, mengembangkan kebaikan-kebaikan sosial esensial dari penalaran dan aktivitas dengan cara mereka sendiri dan menuai hasil, Abduh percaya bahwa bangsa-bangsa muslim tidak dapat menjadi kuat dan makmur kembali kecuali jika mereka mendapatkan dari Eropa ilmu-ilmu yang merupakan produk aktivitas nalarnya, dan mereka dapat melakukan itu dengan tanpa membuang Islam, karena Islam mengajarkan penerimaan semua produk akal.

Abduh tampak mengambil dan memilih ide-ide Islam yang dapat mendukung dua tujuan: pertama, untuk menjaga persatuan dan perdamaian sosial dari umat, perhatian yang membuatnya mengaburkan perbedaan-perbedaan intelektual dan menolak membuka kembali kontroversi-kontroversi (ikhtilaf) lama; dan kedua, menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh debat-debat keagamaan di Eropa pada masanya, khususnya debat tentang ilmu pengetahuan/sains dan agama (Hourani 143).

Islam baginya adalah jalan tengah dari dua ekstrem: agama yang sepenuhnya konsisten dengan klaim-klaim nalar manusia, dan temuan-temuan sains modern. Namun menjaga transendensi ilahiah yang adalah satu objek peribadatan yang valid dan dasar kokoh bagi moralitas manusia. Islam adalah agama yang sesuai dengan hakekat manusia dan jawaban bagi problem-problem manusia modern.

Baginya Barat maju bukan karena Kristen, karena pemikir dan saintis Eropa telah menolaknya dan menggantinya dengan materialisme. Sedangkan, karena Islam adalah agama rasional, sehingga Muslim dapat mencapai ilmu pengetahuan modern tanpa menerima materialisme atau menolak agamanya sendiri (IIM, 69-72).

Abduh mengatakan bahwa ilmu-ilmu baru dan bermanfaat ini penting untuk kehidupan kita pada abad ini dan merupakan pertahanan kita melawan agresi dan upaya mempermalukan umat, serta lebih lanjut menjadi dasar kebahagiaan, kesejahteran dan kekuatan kita. Dia mengatakan, “Ilmu-ilmu ini harus kita raih dan kita harus menguasainya.”

Peradaban itu tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan yang itu nanti akan mengarah kepada kuatnya umat dan dengan demikian juga agama:

“Tidak ada agama tanpa negara, dan tidak ada negara tanpa otoritas, dan tidak ada otoritas tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa kemakmuran. Negara tidak memiliki perdagangan atau industri. Kemakmurannya adalah kemakmuran rakyat dan kemakmuran rakyat tidak mungkin tanpa perkembangan ilmu-ilmu [modern] ini di kalangan mereka sehingga mereka mengetahui cara-cara mendapatkan kemakmuran.” (TMA ii:37)

Pemikiran-pemikiran Abduh khas pemikiran modernis akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang berupaya menjelaskan kemunduran umat Islam baik secara teologis maupun sosio-politik, dan menawarkan “obat”-nya. Karakter apologetiknya tampak karena dia berupaya menjawab kritik dari orang luar, terutama Eropa dan non-muslim Mesir, terhadap Islam. Pada sisi lain, secara internal, dia berupaya meyakinkan umat Islam tentang begitu akutnya penyakit yang dialami umat Islam, dan menawarkan solusi yang pada satu sisi mempertahankan hal-hal esensial dalam Islam dan pada sisi lain mendinamisasi peran akal dalam memahami doktrin agama dan mengembangan pemikiran sosial pada masanya, serta menyerap ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa pada masa itu. Pada akhirnya dia tidak terlalu percaya pada politik untuk jalur pembaruan, dan lebih menekankan pendidikan dan budaya, termasuk media, untuk membangun kesadaran umat untuk beranjak dari keterpurukan menuju kepada peradaban maju yang pernah dicapainya.

Abduh percaya bahwa pencapaian ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi adalah semangat Islam sejak awal kemunculannya, sehingga siapapun yang mampu mencapai itu mereka Islami, walau bukan muslim. Dan sebaliknya, karena muslim tidak mampu mencapai ilmu pengetahuan dan peradaban tinggi, maka mereka kehilangan semangat keislaman. Oleh karena itu, ada pernyataan Muhammad Abduh yang sangat terkenal, dan sangat baik untuk menutup artikel ini:

“Aku ke Barat dan kulihat Islam

tapi tak kulihat Muslim;

Aku pulang ke Timur dan kulihat Muslim

tapi tak kulihat Islam.”