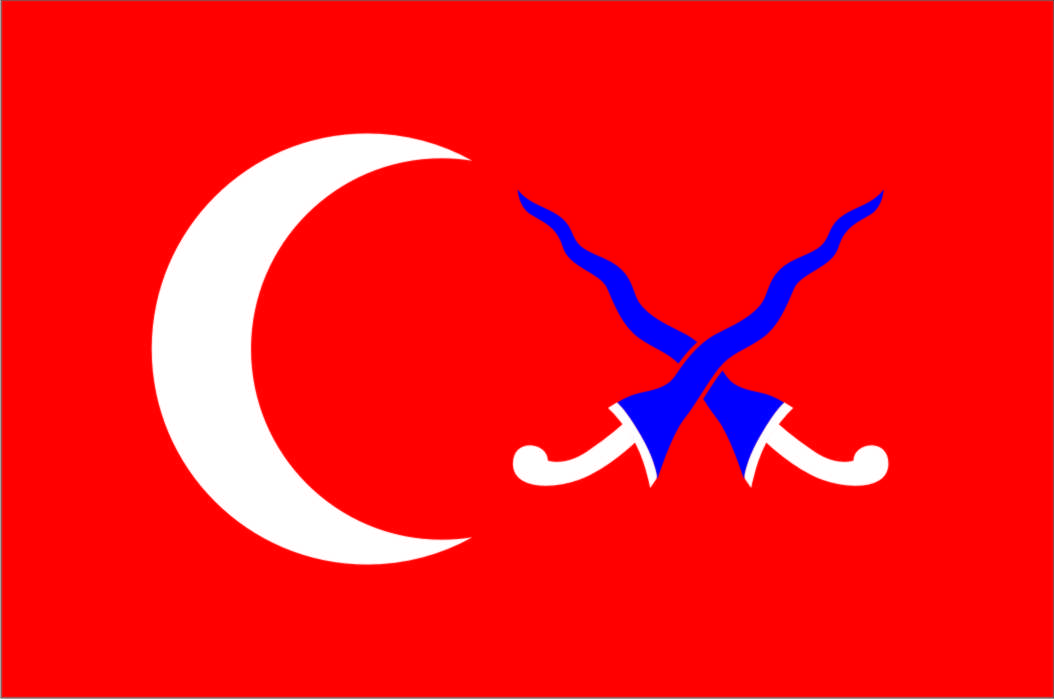

Darul Islam (DI) didirikan oleh Sekarmadji Maridjan (S.M.) Kartosoewiryo, yang pernah tinggal seatap dengan dan dianggap “sahabat” oleh Presiden Soekarno –“kelompok teroris sayap kanan fanatik, beragama sempit, suka kekerasan” –menjadi latar belakang pembahasan kedudukan Islam dalam negara, dan terus hidup (sambil melakukan kekerasan) di Jawa Barat dan meluas ke Jawa Tengah utara sesudah memberontaknya satu batalion militer yang mereka susupi pada akhir 1951 (Formichi 2012).

Sebenarnya, Kartosoewiryo tidak ingin menciptakan negara baru, melainkan mengubah Indonesia yang bersatu menjadi sesuatu yang amat berbeda; ada klaim, yang mungkin dibesar-besarkan, bahwa pemberontakan Kartosoewiryo memakan korban lebih banyak tinimbang perjuangan revolusi kemerdekaan.

Tahun 1953, Daud Beureueh di Aceh, yang frustasi karena Indonesia yang dia bayangkan tidak terwujud dengan napas islami terutama dalam hal hukum, dan kesal terhadap penolakan negara memenuhi keinginannya, yang paling kentara pada pidato Soekarno –yang menurut Daud Beureueh, anti-Islam –di Amuntai pada 27 Januari 1953, menyaburkan gerakan Pesatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dengan pemberontakan Darul Islam dan Negara Islam Indonesia (Iqbal 2009).

Tindakan Daud Beureueh juga sebagian termotivasi oleh keluhan ekonomi dan politisnya terhadap pemerintah –yang sering dipandang sebagai agen kolonialisme Jawa –terutama keputusan pemerintah pada 1950 untuk menyatukan Aceh ke dalam provinsi Sumatra Utara yang lebih besar dan multi-etnis (berarti Aceh terpaksa se-provinsi dengan orang-orang Kristen), tindakan yang melukai rasa identitas Aceh yang amat kuat, otonomi yang didapatnya melalui revolusi, dan keutuhan sosialnya, dan juga berarti dilecehkan status serta kekuasaan para pemimpin Aceh. Gerakan Daud Beureueh tak pelak lagi langsung mendapat tanggapan militer dari Jakarta (Siegel 1969).

Lewat jalan nan lebih damai, beberapa politikus sipil muslim, seperti mereka yang tergabung dengan Muhammadiyah juga mengusung kesadaran sosial dengan keyakinan Islam sebagai titik pusat tindakan negara, termasuk dalam pembuatan sistem hukum; masyarakat muslim dengan susunan itu pasti akan berkembang menjadi suatu negara Islam.

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang lebih agresif, dalam kongresnya pada Mei 1953 menetapkan bahwa, Indonesia adalah mayarakat “yang dibentuk seputar Allah”, bahwa hukum Indonesia harus berdasarkan hukum Islam, dan bahwa Presiden Indonesia harus muslim. Kongres Masyumi titimangsa Oktober 1953 juga melantamkan agar sistem hukum negara didasarkan pada ajaran Islam, walaupun dengan jaminan kebebasan beragama, yang “harus menjamin kehidupan harmonis antara semua agama di negara ini” (Elson 2008: 248).

Pada waktu yang sama, pendukung Masyumi banyak yang menjadi pendukung Darul Islam dan pemimpin Persatuan Islam (Persis) di Jawa Barat, Isa Ansyari, tampil sebagai pendukung negara Islam yang vokal. Nahdlatul Ulama berusaha membuat susunan politik yang membuat para ulama punya kekuasaan untuk memveto undang-undang. Maka, secara umum semua partai Islam pada masa itu berdiri mendukung gagasan terwujudnya negara Islam pada masa depan, meski ada banyak perbedaan mengenai bagaimana konsep itu bisa didamaikan dengan gagasan negara nasional Indonesia.

Dalam konteks itu, menurut Natsir pada 1955, “Islam tidak perlu dinyatakan menjadi agama negara, asalkan umat muslim mendapatkan hak yang sepantasnya sesuai proporsi”. Juntrungan Natsir adalah tidak boleh ada undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan Islam, tetapi Natsir juga sangat menghormati hak asasi manusia (“hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak memeluk agama, hak memperoleh penghidupan yang layak, hak mogok kerja bila perlu –ya, segala macam hak asasi”) yang tentu saja “disesuaikan dengan Islam” dan “kewajiban asasi manusia” (Kahin 2012).

Sebagian besar muslim tetap menganggap gagasan Indonesia tidak bertentangan dengan idealisme Islam. Natsir beriktirad tahun 1955 bahwa “ada banyak kekurangan di republik kita ini. Banyak yang belum memuaskan. Tapi, dengan segala kekurangan itu, kita harus menerima Republik pada 1952, pasca menerima Pancasila sebagai “dasar spiritual, dasar sifat dan etika yang dianut Negara dan bangsa Indonesia”, serta menegaskan bahwa konteks politik saat itu dan masa depan memberi sarana yang memuaskan untuk menerjemahkan idealisme Islam, secara berangsur-angsur, ke dalam praktik politik.

Idealisme seperti itulah yang biasa membuat golongan muslim dicaci dan dihina mereka yang menganggap diri sendiri ujung tombak proses modernisasi Indonesia. Mengutip kata-kata T.B. Simatupang, komandan militer dan sesudahnya pemimpin Kristen Protestan yang saleh, “Indonesia akan menjadi negara modern yang tidak sekuler tapi juga bukan negara agama (dalam arti tidak diidentifikasikan dengan agama tertentu), tapi dalam konteks Pancasila, di mana beberapa agama diakui secara resmi dan hidup berdampingan” (Mujiburrahman 2006).

Dipa Nusantara (D.N.) Aidit menegaskan, bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak mau “Republik hasil Proklamasi diubah menjadi ‘Negara Islam’ atau ‘Negara DI’, karena PKI pun tidak ingin mendirikan ‘Negara Komunis’. Di mata Bung Karno, Pancasila “bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh umat Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan kelompok-kelompok lain … Jika [satu] agama menjadi dasar negara, maka itu bakal membahayakan persatuan nasional dan menimbulkan persoalan, dan barangkali mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan” (Elson 2008: 250).

Dalam perspektif itu, Indonesia bersifat tidak sekuler karena menghormati cita-cita moral dan etis, serta rasa spiritual. Pendirian muslim juga memicu gaham pertentangan. Arkian, ujar Leimena, “empat juta umat Kristen Indonesia termasuk orang-orang paling suka berperang di Indonesia … kalau negara Islam berdiri, sangat mungkin daerah-daerah tempat mereka tinggal bakal melepaskan diri dari Indonesia” (Kahin 2003).

Saya bersyukur NKRI , bukan Negara Islam seperti Malaysia dan Brunei. Sebab kalau jadi Negara Islam, maka yang berkuasa pasti Mashab Safii yang otoriter. Hanya Massab Syafii saja yg boleh berekembang. Ormas non mashab Syafii, seperti Muhammadiyah dan Persis,pasti sudah digulung habis….Apalagi Salafi…Contohnya ya Brunei dan Malaysia itu….