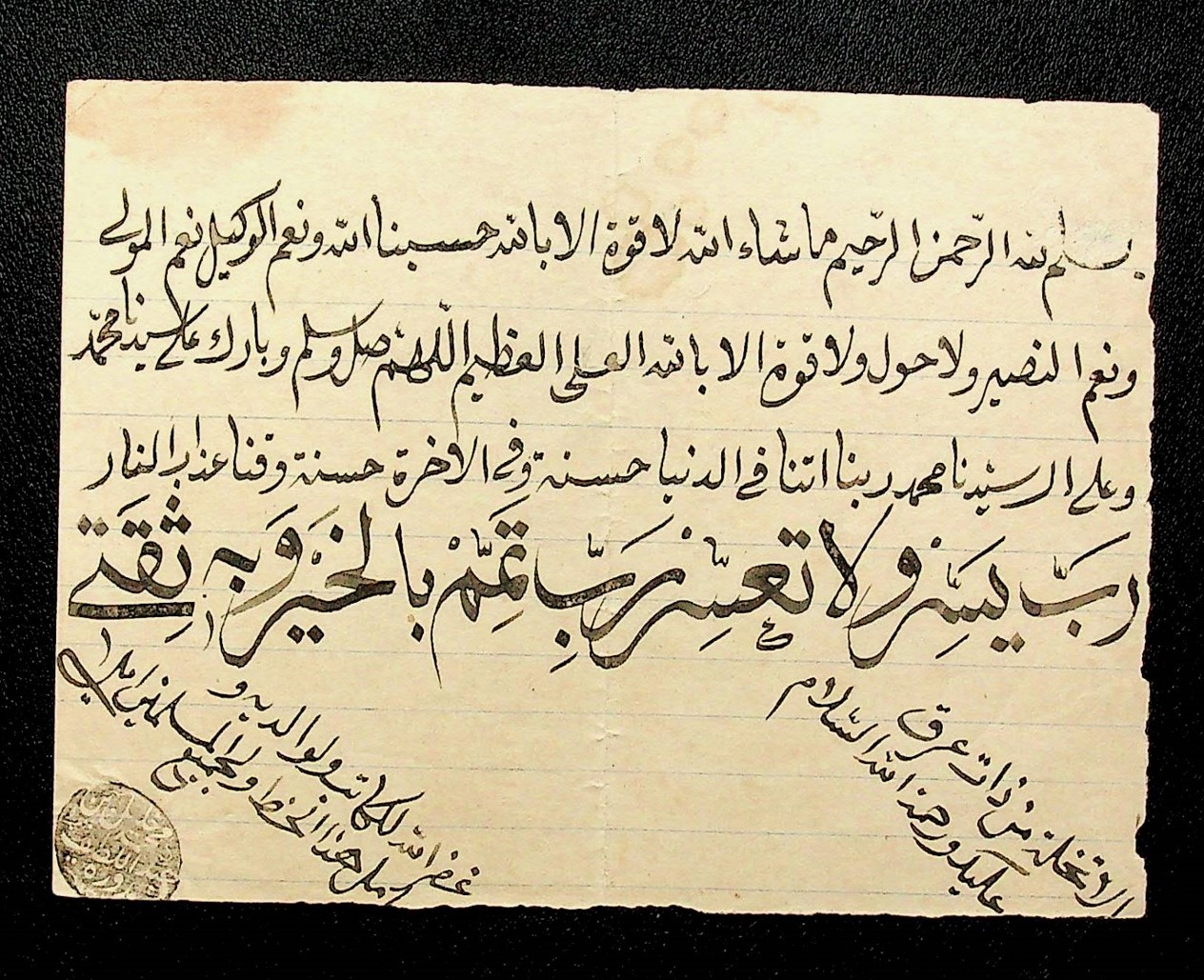

Sebuah manuskrip bernomor 5292 penuh lumut, kanan-kirinya menghitam dan sulit dibaca, dengan jilid yang tidak lagi beraturan, tersimpan di perpustakaan Ahmed Baba Institute. Judulnya Mu’awana al-Ikhwan fi Mubshara al-Niswan.

Manuskrip berbahasa Arab –ditulis dengan gaya khat Maghribi– menjelaskan secara detail bagaimana pengobatan bagi orang-orang yang lemah syahwat, menambah gairah seksual, bagaimana memuaskan istri, bahkan ayat apa saja yang dibaca untuk memperlambat klimaks ketika melakukan hubungan seksual:

“Jika seorang lelaki lemah syahwat, ambillah kuku kanan ayam jantan. Kuku itu dibakar dan hendaknya sang lelaki terkena asapnya…Mencampur susu sapi dengan bubuk dari tanduk sapi yang telah dibakar, dikonsumsi bersama dengan buah atau sayuran, akan meningkatkan gairah seksual. Untuk mengencangkan kemaluan sekaligus tahan lama, seorang lelaki hendaknya membaca surat ar-Rum ayat 54, disambung dengan surat al-Kafirun ayat 1, dan surat Quraisy keseluruhan.”

Pada manuskrip lain, berjudul Fadl al-Kilab ‘ala Akhtar min man Yalbas al-Tsiyab, berisi tentang bagaimana seorang muslim hidup berdampingan dengan anjing untuk terbebas dari najis. Kitab ini juga membahas perihal jenis, karakteristik, dan sifat-sifat anjing, yang menurut si penulis kitab, tidak ada salahnya bagi seorang muslim memeliharanya. Seekor anjing, bahkan setelah diberikan makan hanya tiga kali, akan mengingat kita seumur hidupnya.

Bayangkan jika kitab perihal anjing ini dicetak banyak dan disebarkan luas ke pesantren-pesantren, dibaca di masjid dan pengajian, diajarkan layaknya kitab Tafsir al-Jalalain, pemahaman fikih kita jelas tidak seperti sekarang, memengaruhi kehidupan sosial bahkan militer. Tidak melulu ayam, kucing, burung, tetapi juga anjing, koala, panda, bahkan singa. Seperti para sufi di Harar yang masih memelihara hyena sampai hari ini.

Bahkan di tahun 1615, Ahmed Baba telah menulis sebuah kitab—di antara ratusan kitab yang pernah beliau karang—tentang politik apartheid dan perbudakan, berjudul Miraj al-Su’ud ila Nail Majlab al-Sud. Kitab ini ditulis sebagai respons atas konflik antara sekelompok ilmuwan Aljazair dengan budak-budak yang dibawa ke Timbuktu. Bagi Ahmed Baba, perbudakan dan segala politik yang merendahkan golongan lain semestinya dihukumi haram dalam Islam.

Kitab ini, dalam konteks Afrika, jelas sebuah ramalan yang kelak betul-betul terjadi di keseluruhan benua itu. Beberapa tahun berselang, orang-orang Afrika mulai dijajah, diperjualbelikan, diangkut ke benua Amerika sebagai budak, bahkan hingga beberapa decade lalu masih tenggelam dalam politik kulit hitam-putih.

Ini hanya tiga judul dari keseluruhan manuskrip warisan Timbuktu, Mali. Dalam artikel Chris Rainier yang diterbitkan pada 2003 di National Geographic, ada sekitar 700.000 manuskrip yang terdata. Belum manuskrip-manuskrip yang dimiliki oleh perseorangan, disimpan di dalam peti-peti kayu; tak terurus, tak terjaga dengan baik. Sepanjang 2012-2013, ketika kota ini berada dalam kuasa Alqaeda, sebanyak 3000 manuskrip dibakar bersama dengan 11 makam keramat dihancurkan.

Bangunan-bangunan di Timbuktu mungkin akan menyihir kita. Di masa kejayaannya, dari abad ke-14 sampai abad ke-16, arsitektur-arsitektur dunia sengaja di datangkan ke sana oleh seorang raja nan kaya, Mansa Musa. Salah satunya adalah arsitektur Granada, Abu Ishaq al-Sahili, yang mendirikan Masjid Sankore beserta universitanya.

Tetapi, di samping itu, Timbuktu pernah menjadi pusat pendidikan. Tiga masjid utamanya, Sankore, Djinguereber dan Sidi Yahya, selain sebagai masjid, juga fungsinya sebagai universitas dalam konteks kita sekarang. Sebanyak 25.000 penduduk merupakan pelajar dan pendidik dari 100.000 jiwa yang mendiami Timbuktu di abad ke-15. Artinya, seperempat penduduknya adalah kaum intelektual!

25.000 jiwa itu sebagian besar adalah santri kelana yang datang dari seluruh penjuru dunia Islam. Ketika Semenanjung Arab, kawasan Mediterania, dan Spanyol disibukkan dengan perang antarsekte, invasi Mongol dan Eropa, kaum intelektual beserta kitab-kitab induk justru dipindahkan ke Timbuktu.

Tidak hanya tentang fikih. Para penginjil di Timbuktu berkontribusi menerjemahkan karya-karya Yunani, pelajar dari Abbasiyah membawa karangan-karangan Ibnu Sina, al-Farabi, dan lainnya. Kamus al-Muhkam yang berjumlah 20 jilid pun dibawa ke kota ini.

Astronom mempelajari pergerakan bintang dan kaitannya dengan musim, membuat grafik langit dan ilustrasi pergerakan bintang berdasarkan perhitungan matematika yang rumit. Ada kitab-kitab tentang mantra, astrologi, ramalan, ilmu hitam. Bahkan mereka juga mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang mati dan memanggil roh mereka untuk mempelajari pengetahuan dari akhirat.

Tidak akan ada habisnya mendaftar manuskrip dan perkembangan pengetahuan yang pernah ada di Timbuktu. Dan tidak akan ada habisnya pula kita berandai-andai jika kitab-kitab itu tidak berhenti sebagai simpanan di dalam peti kayu yang tidak terurus. Betapa hebatnya peradaban Islam jika buku-buku itu bisa kita.

Tetapi takdir tetaplah takdir. “Tinta seorang ilmuwan lebih bernilai ketimbang darah seorang pejuang,” kata Ahmed Baba dalam Tuhfat al-Fudhala bi Ba’d Fadhail al-Ulama (1603). Dan begitu pula Timbuktu ditundukkan. Untuk menghancurkan suatu peradaban, tidak perlu membunuh semua pejuangnya; cukup dengan menghanguskan karangan para ilmuwan.

Begitulah Prancis mulai menginvasi Timbuktu. Sejak 1894, para penjajah Prancis mulai menjauhkan kitab-kitab itu dari pembacanya. Sebagian dibawa ke Prancis, sebagian dipindahkan ke kota yang berdekatan dengan Timbuktu, sebagian dikubur di dalam tanah, dan sisanya dibakar.

Namun yang paling memilukan, sebagaimana watak kaum penjajah lainnya, adalah dengan menjauhkan kitab-kitab itu tidak bisa dibaca. Caranya dengan mendirikan institusi pendidikan tandingan bagi pendidikan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Model pendidikan Eurosentris dimasukkan, para siswa hanya diperbolehkan membaca dan menulis dalam bahasa Prancis. Bahasa Arab, yang menjadi bahasa utama, disisihkan. Timbuktu dan keseluruhan Mali, seperti Aljazair, Libya dan Nigeria, semuanya hanya bisa memegang manuskrip itu namun tidak bisa membacanya.

Mali merdeka, namun dengan pemahaman kenegaraan ala Prancis. Dan pada 1963, Timbuktu dikuasai oleh Tuareg, suku yang hidup nomaden di padang Sahara dan tak mengenal peradaban tulis-menulis. Pada 1990-an justru terjadi perang saudara.

Tak ada yang menyelamatkan Timbuktu. Tahun 2000, setelah perang saudara usai, hingga 2012, pemerintahan Mali tidak begitu peduli dengan buku. 2012 hingga 2013 mulai dikuasai Alqaeda yang menambah penderitaan.

Timbuktu justru mulai berbenah ketika pada 2013 ditetapkan sebagai peradaban yang terancam punah oleh WHO. Uang digelontorkan untuk melacak seluruh manuskrip yang tersimpan di rumah-rumah warga, lembaga-lembaga digitalisasi didirkan. Dan orang-orang pribumi, seolah mendapat rejeki nomplok, mulai mencari-cari manuskrip mereka seperti mencari emas di dalam peti.

Begitulah Timbuktu, sebuah kota yang jelas mengubah wajah agama kita andai saja masih berjaya hingga hari ini. Mungkin sebuah contoh bagaimana suatu peradaban diruntuhkan, bukan dengan mengucurkan darah para pejuang, tetapi menghapus tinta-tinta keilmuan dari benak para pewarisnya.