Secara historis, tradisi filsafat Islam seringkali dipahami sebagai khazanah pemikiran tertentu dalam Islam yang akar-akarnya diambil dari filsafat Yunani. Tradisi filsafat dalam pengertian ini, mencoba mengintegrasikan antara filsafat Yunani dan Islam, atau mencari keselarasan antara pemikiran filsafat kuno dengan kitab suci Alquran, yang pada gilirannya melahirkan apa yang disebut sebagai filsafat Islam, filsafat Muslim, atau filsafat Arab.

Al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusd, untuk menyebut beberapa saja, adalah para filosof Muslim terdahulu yang sukses mengembangkan sejumlah pemikiran dalam filsafat Islam, yang umumnya berangkat dari pemahaman mereka terhadap filsafat Yunani. Al-Farabi misalnya, dianggap sebagai guru kedua, guna untuk menyebut sebuah gelas bergensi dalam kesarjanaan filsafat yang sebelumnya diawali oleh Aristoteles sebagai guru pertama.

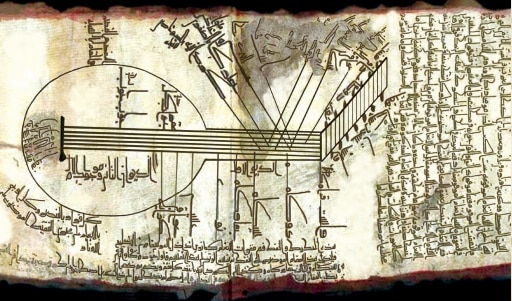

Mengacu pada era keemasan peradaban Islam pada abad pertengahan, tampaknya filsafat Islam telah memberikan kontibusi paling banyak dalam membangkitkan semangat revolusi ilmu pengetahuan di dunia Islam. Hal ini bisa dilihat misalnya, banyak filosof Muslim yang juga merangkap sebagai ilmuwan. Sebut saja di sini Ibn Sina, disamping seorang filosof yang terkenal dengan gagasannya tentang teori emanasi, beliau juga seorang ilmuwan jenius di bidang ilmu kedokteran dan anatomi.

Dapat dikatakan bahwa bila para filosof Muslim tidak menyumbang sejumlah khazanah di bidang ilmu pengetahuan, tampaknya pemahaman historis tentang “era keemasan Islam” agak sedikit ganjil dan kurang lengkap. Paling tidak, hal ini dipahami melalui bagaimana seorang ilmuwan Muslim dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sedemikian rupa, sementara di belahan dunia lain masih hidup dalam masa-masa kegelapan, seperti di Eropa misalnya.

Tetapi, hal yang sangat riskan dan patut dicurigai adalah apakah konsep filsafat Islam yang terintegrasi dengan filsafat Yunani bisa dikatakan sebagai sebuah corak filsafat yang orisinal dan otentik? Bukankah justru terkesan bahwa filsafat Islam mendompleng begitu saja khazanah pemikiran dari luar (filsafat Yunani), dan menempatkan Islam sebagai agama dan sumber pengetahuan yang dinomorduakan.

Gaya filsafat Islam bercorak Neo-Platonisme dan Aristolelian, sebagaimana tercermin dalam pemikiran al-Farabi dan Ibn Rusyid, sangatlah bercirikan filsafat Yunani, dan terkesan tidak otentik dalam melahirkan sebuah corak berpikir yang disebut sebagai ‘filsafat Islam’. Akibatnya, ketika seseorang ingin belajar filsafat Islam yang terkesan amat rumit dan mengerikan, mau tidak mau, mereka harus merujuk terlebih dahulu ke kajian filsafat Yunani.

Padahal, sebagai umat Islam, kita semua meyakini bahwa Alquran sebagai firman Tuhan dan kitab suci, adalah sumber dari segala sumber dalam menelusuri dan mencari semua khazanah pengetahuan beserta nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

Melihat kejanggalan demi kejanggalan yang terkait dengan otentisitas khazanah pemikiran filsafat Islam ini, adalah Musa Asya’rie (lah. 1951) yang mencoba memberi cara baru dalam melihat filsafat Islam sekaligus mengisi kekosongan-kekosongan itu, tanpa sekaligus meninggalkan begitu saja tradisi filsafat Islam yang telah mensejarah dan mengisi kekayaan intelektualisme dalam Islam.

Musa Asy’arie adalah filosof Muslim abad 21 yang memiliki intensitas yang tinggi dalam menekuni khazanah filsafat Islam. Sebagai filosof, tentu beliau bukan hanya seorang pakar di bidang filsafat, tetapi juga telah menelurkan berbagai gagasan otentik dalam pemikiran filsafat Islam, yang kiranya menjadi antitesis dari sejumlah kegagalan dari gaya berpikir dan produk-produk filsafat Islam dalam sejarahnya.

Posisi Musa Asy’arie dalam konstelasi pemikiran filsafat sangat jelas bahwa ia menolak corak kefilsafatan yang selama ini berkembang di dunia Islam, juga sangat kritis dalam mendekonstruksi bangunan filsafat Islam yang telah lama berdiri dengan begitu megahnya.

Menurut Musa, alih-alih mengembangkan gagasan filosofis dari Alquran, filsafat Islam yang selama ini ada, sejak zaman pertengahan hingga modern, adalah sebentuk bid’ah-bid’ah yang diproduksi dari filsafat Yunani. Para filosof Muslim sejak dahulu, tidak pernah benar-benar bisa meninggalkan filsafat Yunani untuk melahirkan sebuah corak yang otentik dalam filsafat Islam. Akibatnya, Alquran sebagai sumber utama umat Islam, menjadi terabaikan dan justru terkesan dijadikan sumber kedua.

Corak filsafat Islam harus murni berangkat dari tradisi Islam itu sendiri. Istilah filsafat yang menurutnya bersifat bebas dan radikal dalam berpikir, akan menjadi semacam corak pemikiran yang terstruktur apabila dihubungkan dengan kata ‘Islam’, dan meletakkan konteks berpikir bebas itu pada dimensi yang rambu-rambunya telah ditetapkan oleh kitab suci. Jadi, filsafat Islam harus diletakkan pada tataran produk pemikiran yang bercirikan Islami, bukan sebuah produk kefilsafatan yang mengintegrasikan antara Islam dan filsafat Yunani.

Islam harus diletakkan sebagai sifat, corak dan karakter dari filsafat. Artinya, filsafat Islam bukanlah semacam filsafat tentang Islam, tetapi lebih merupakan cara bagaimana ‘Islam’ dapat dijadikan landasan berpikir dan berfilsafat, yang kemudian dapat melahirkan produk-produk pemikiran filosofis yang khas bercirikan Islam.

Dengan kata lain, Musa memberikan sebuah perspektif baru dalam memahami filsafat Islam, yakni dengan berangkat dari Alquran. Melalui Alquran, filsafat Islam dapat dikembangkan secara leluasa dengan berpijak dengan apa yang beliau sebut sebagai ‘Sunnah Nabi dalam berpikir’.

Konsep Sunnah Nabi dalam berpikir ini merupakan cara baru, bagaimana produk filsafat Islam dapat digali langsung melalui sumber-sumber kebenaran yang maha luas, yakni melalui Alquran, dan pada saat yang sama, tidak perlu memakai perangkat-perangat filsafat Yunani untuk mengembangkannya.

Bentuk praktis dan implemetatif dalam mengurai kinerja Sunnah Nabi dalam berpikir ini, bisa dipahami melalui, misalnya, surat Al-‘Alaq, yang merupakan wahyu utama yang diterima Nabi Muhammad Saw. Dalam ayat pertama surat ini, ada firman yang berbunyi “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” (Al-‘Alaq, 96: 1).

Konteks “Bacalah” bisa dipahami sebagai aktivitas membaca secara harfiah, belajar, merenung, atau sebuah usaha untuk mencari kebenaran, yang lalu dilanjutkan dengan kata “atas nama Tuhanmu yang menciptakan” yang artinya siapapun yang membaca atau belajar, ia harus menghubungkan aktivitas itu dengan Tuhan, yakni Dzat yang Maha Tinggi.

Dengan demikian, cara umat Islam dalam berfilsafat, di samping menggali dari sumber otentik Alquran, juga selalu disertai dengan keterhubungannya dengan Tuhan. Hal ini pada gilirannya akan membawa seorang Muslim pada tahap pemikiran personal yang mentransendensi. Yakni sebuah usaha dari individu untuk berpikir dan selalu melibatkan Tuhan dalam aktivitas pemikiran itu.

Pada tataran corak berpikirnya, filsafat Islam sama sekali tidak netral. Ia bergerak pada dimensi keislaman yang menjujung tinggi nilai-nilai kedamaian dan keselamatan. Sehingga corak filsafat Islam tidaklah murni rasional, tetapi memungkinkan prinsip spiritualitas dalam menjembatani antara dunia fisik dan metafisik, atau antara pengalaman empiris dan meta-empiris.

Jika kerangka kerja filsafat Islam dalam pandangan Musa Asy’arie ini diterapkan, yakni melalui cara bagaimana Nabi melakukannya, maka umat Islam yang konsen dengan filsafat tidak akan terjebak pada filsafat-filsafat luar yang umumnya hanya melibatkan akal semata dalam menelusuri kebenaran. Dan, filsafat Islam dapat dijadikan jalan untuk menemukan nilai-nilai instrumental dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Kenapa ulama sekaliber al-Kindi, Ibn Rusd, al-Farabi, atau bahkan al-Ghazali tidak bisa menciptakan filsafat otentik semacam Musa Asy’arie? Kok mereka (kecuali al-Ghazali) malah terjebak dalam bid’ah-bid’ah pendomplengan filsafat Yunani? (Di masa keemasan Islam pula?) Apakah al-Qur’an maupun Hadits secara tersirat ataupun tersurat menolak filsafat? Atau ada yang salah dalam pikiran ulama-ulama tersebut? Atau bahkan sejarah keliru mencatat, bahwa di masa mereka adalah masa keemasan Islam? Dan lebih parahnya lagi, apakah sejarah keemasan Islam benar-benar ada dan terjadi?

Bagaimana bentuk serta sistem praktis pemikiran Musa Asy’ari yang, seperti yang anda bilang, tidak memiliki pretensi dan preferensi terhadap tradisi berpikir (filsafat) Yunani?

Sistem, tentu, berbeda dengan argumentasi. Ia, sistem, memiliki penalaran, traktat, serta historiografi bukti telaah pemikiran hingga membentuk suatu produk. Di titik ini, seperti apakah?