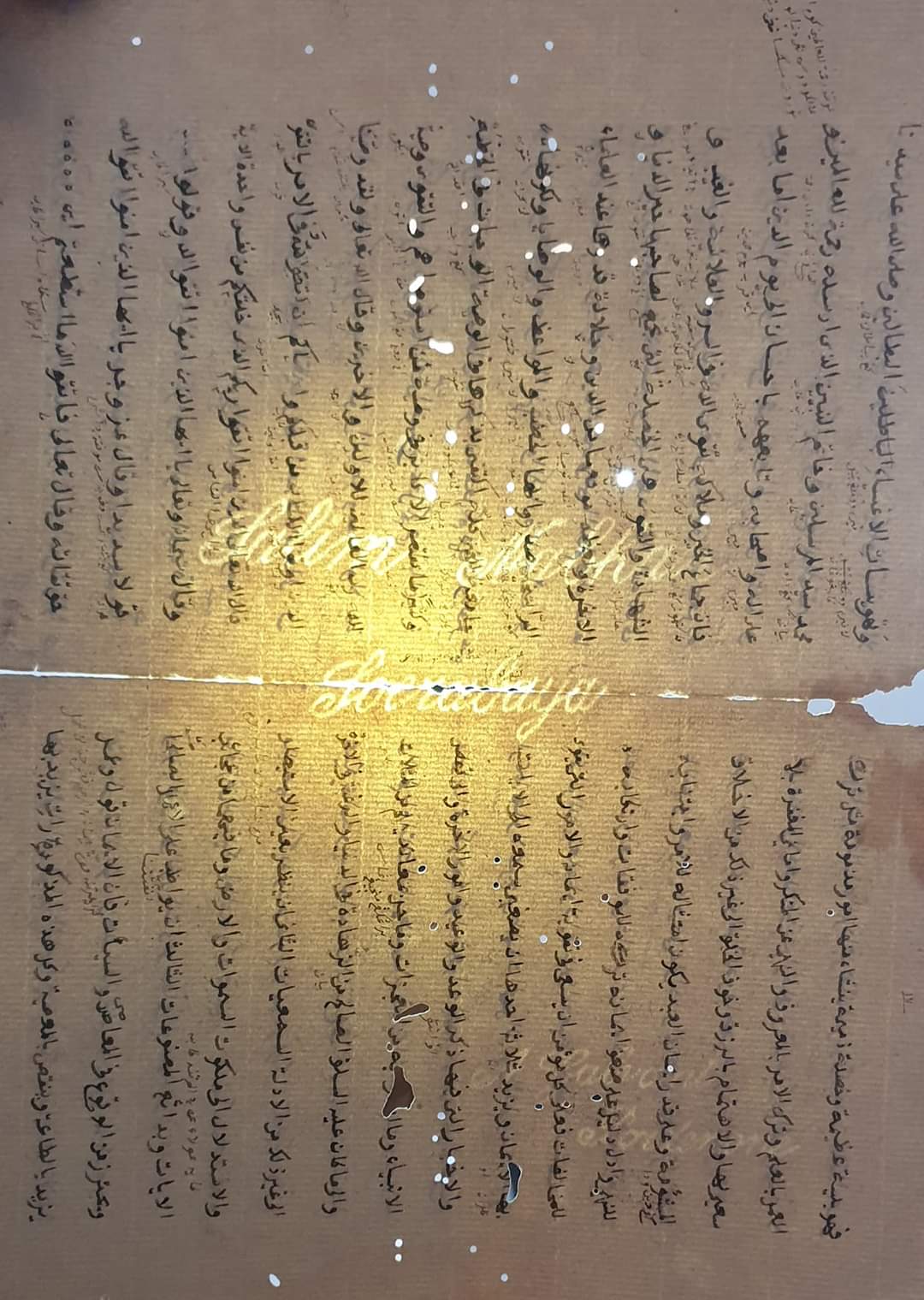

Baru-baru ini, di Sumenep Madura, saya menemukan naskah dengan alas kertas Eropa yang unik. Unik, karena kertas ini countermark-nya tertulis: Salim Nabhan Surabaya. Hal yang sama pernah saya temukan pada sebuah naskah dari Rembang yang dihibahkan untuk saya.

Siapakah Salim Nabhan Surabaya ini? Dan mengapa ada kertas Eropa dengan countermark nama dirinya?

Dia adalah seorang dari Hadramaut yang merantau ke Surabaya pada awal abad 20 M. Nama lengkapnya Salim bin Sa’ad Nabhan. Sebagaimana lazimnya para perantau di Nusantara ketika itu, Salim mencari sumber penghidupan yang lebih layak dari kehidupan di tanah asalnya, Yaman.

Kita tahu bahwa orang-orang Arab adalah di antara perantau yang di kemudian hari banyak bermukim di wilayah-wilayah Nusantara, seperti di Surabaya, Surakarta, dan Jakarta. Di samping berdagang, mereka berdiaspora dalam rangka berdakwah, menyebarkan Islam. Begitu kuatnya ikatan mereka dengan wilayah Nusantara. Kita masih bisa menemukan jejaknya di komplek kampung Arab yang ada di berbagai wilayah Nusantara hingga kini.

Jika orang-orang Hadramaut yang mukim di Nusantara ketika itu umumnya menjalani aktivitas hidupnya dengan berdagang pakaian, peralatan ibadah, dan minyak wangi, Salim keluar dari kelaziman itu: ia berdagang kitab keagamaan Islam (jualan kitab)—sebuah pilihan yang strategis pada masa itu. Mengapa?

Karena pertama, umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Nusantara ketika itu, memiliki pesantren dan madrasah yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah.

Kedua, pada era itu tak banyak–untuk tidak mengatakan tidak ada–toko buku dan penerbitan yang mencetak kitab-kitab kuning dan Kitab pelajaran yang dibutuhkan oleh para santri. Jadi, kebutuhan atas kitab-kitab yang dipakai bahan ajar di pondok pesantren tentu sangat tinggi dan merupakan lahan bisnis yang cukup menjanjikan.

Salim pun memulai karirnya dengan berjualan kitab di kaki lima sekitaran Surabaya. Dan betul, tak butuh waktu lama, usaha yang dirintisnya ini cepat berkembang dan memperoleh respon yang luar biasa dari masyarakat. Kemudian ia mulai berpikir untuk memiliki kios sendiri yang permanen untuk menampung kitab-kitab yang akan dijual.

Setelah uang tabungan dari keuntungan bisnis kitab itu dirasa cukup, ia kemudian membeli sebuah bangunan dan ia jadikan toko. Toko inilah yang kemudian dikenal dengan nama: Toko Kitab Salim Nabhan Surabaya.

Toko Kitab ini didirikan pada tahun 1908, di Surabaya. Tepatnya di ujung Jalan Panggung, Kampung Arab, Surabaya. Kehadiran Toko Kitab Salim Nabhan ini disambut gembira oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya, khususnya kalangan pesantren. Karena kitab-kitab berbahasa Arab yang menjadi bahan belajar para santri di pesantren berangsur tersedia di toko tersebut. Tersedia juga kitab-kitab lain yang dibutuhkan masyarakat Muslim ketika itu.

Kitab-kitab berbahasa Arab yang dipakai bahan ajar di pesantren tersebut diimpor dari berbagai penerbit besar di Mesir, Suriah, Lebanon, dan Bombai. Mulai dari kitab jenjang dasar sampai kitab-kitab jenjang tinggi. Keragaman bidang ilmu keislaman dari kitab-kitab tersebut juga bisa ditemukan di toko kitab Salim Nabhan ini.

Dalam perjalanan bisnisnya ini, Salim juga membuka percetakan dan penerbitan buku sendiri yang dikenal dengan “Maktabah Salim ibn Sa’ad Nabhan Surabaya”. Lini bisnisnya ini selain mencetak dan menerbitkan kitab kuning dari Timur Tengah, juga menerbitkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara, baik ulama terdahulu maupun ulama yang sezaman dengannya.

Kitab-kitab karya ulama nusantara tersebut ditulis dengan beragam bahasa, selain bahasa Arab juga bahasa lokal, seperti Melayu, Jawa, dan Madura yang ditulis dengan aksara Pegon. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Kitab Amtsilah Tashrifiyyah karya Syekh Muhammad Ma’shum bin Ali, Kifayah al-Thullab karya Kiai Abul Fadl dari Senori, Fath al-Qadir fi Ajaib al-Maqadir karya Kiai Ma’sum Ali Jombang, dan banyak kitab-kitab lain.

Terdapat informasi bahwa Salib Nabhan juga berperan dalam hal publikasi kitab Siraj al-Thalibin syarh Minhaj al-‘Abidin karya Kiai Ihsan bin Muhammad Dahlan Jampes Kediri. Kitab komentar atas traktat Imam al-Ghazali ini disusun Kiai Ihsan pada tahun 1932 M dan dicetak pertama kali pada tahun 1936 M. Nah, biaya percetakannya ditanggung oleh Salim Nabhan. Kitab ini dicetak di percetakan milik penerbit Musthafa al-Baby al Halaby Kairo Mesir.

Pada era revolusi dan tumbuhnya gerakan Islam di Nusantara, melalui toko Kitabnya ini, Salim juga ikut ambil peran dalam penyebaran majalah Al-Manar. Majalah yang terbit di Mesir ini, di samping berisi pemikiran-pemikiran Islam progresif, juga mempublikasikan berbagai ulasan tentang kolonialisme. Atas sikapnya itu Salim kemudian ‘diawasi’ oleh pihak Belanda. Gubernur Hindia Belanda di Jawa Timur, Charles Olke Van der Plas (1891-1977), lalu melakukan sensor atas kitab-kitab, surat kabar, dan majalah yang diimpor Salim. Semuanya harus dibaca dahulu oleh Van der Plas, sebelum diperjualbelikan.

Catatan di atas memberikan informasi bahwa Salim Nabhan, melalui bisnis kitabnya, tidaklah melulu berdagang, tetapi ia juga meniti jalan dakwah dan perjuangan bagi bangsa Indonesia dan masyarakat pesantren. Dan kesimpulan ini diperkuat dengan jenis kertas Eropa yang baru-baru ini saya temukan di Sumenep Madura.

Umumnya jenis kertas Eropa, watermark dan atau countermark yang ada di dalamnya berasal dari identitas industri kertas yang ada di Eropa. Tapi yang saya temukan ini, countermarknya berbunyi: Salim Nabhan Surabaya (lihat gambar yang saya sertakan di sini).

Patut diduga, Salim Nabhan pernah memesan secara khusus jenis kertas Eropa dengan countermark nama dirinya. Cara ini menunjukkan bahwa dia punya kuasa atas kertas yang ia pesan itu. Di sini dia bukan sekadar memenuhi kebutuhan kertas di Jawa yang dipakai untuk menyalin kitab atau alas mencatat hal-hal penting, tetapi ia juga menyematkan identitas lokalitas dan tempat di mana ia menjalani hidup dan bisnisnya.

Dengan gagah dan pede, dia menyematkan nama diri dan kota Surabaya–bukan Hadramaut, tanah di mana dia berasal- sebagai identitas lokalitas diri. Sikap yang sama juga dimiliki para ulama nusantara yang di masa itu mereka membubuhkan identitas wilayah asal mereka: seperti Al-Samarani, al-Tubani, al-Senori, dan yang lain.

Ini adalah sebuah sikap kebudayaan dan sekaligus kebangsaan di mana sebuah identitas diekspresikan sebagai wujud cinta. Dalam khazanah Jawa, kecintaan ini digambarkan dalam satu narasi pendek: sadumuk bathuk, senyari bumi, ditohi pati–ketika kehormatan dikoyak dan ketika sejengkal tanah kita dirampas, nyawa taruhannya. Inilah sumber kearifan cinta tanah air yang telah hidup lama dalam darah kebudayaan nusantara.

Di sini, Salim Nabhan sejatinya bukan hanya berperan penting dalam perkembangan dunia publikasi dan literasi pada zaman revolusi. Lebih dari itu, kecintaannya terhadap ilmu, jalan dakwah dan indahnya bumi nusantara telah ia tumpahkan dalam dunia bisnis yang ditekuni.